【墓じまいの永代供養まとめ】取り出した遺骨を永代供養、予算によって違う7つの選択肢

墓じまいの費用は、遺骨を永代供養する方法によって大きく変わります。

墓じまいは永代供養の選択肢や遺骨の数によって、30万円~300万円と幅広いため、予算を立てると良いでしょう。

一般的な合祀墓では約5万円~10万円/1柱ほどが目安ですが、継承者が必要ない永代供養付きの個別墓になると、約150万円~300万円/1基ほどの予算が一般的です。

ただ墓じまい後の永代供養では、遺骨の数によっても選択肢が変わるでしょう。

例えば個別墓で約150万円の建墓費用が掛かるとしても、8柱が入るなら約18万円/1柱の予算となります。

閉眼供養や墓石の撤去はおおよそ金額が決まっているため、墓じまいの予算は永代供養の方法によって決まると言っても良いでしょう。

【墓じまいの永代供養まとめ】取り出した遺骨を永代供養、予算によって違う7つの選択肢

永代供養の方法を選ぶポイント

墓じまい後の永代供養は、お墓と違い1柱ごとで料金を決める仕組みがほとんどです。まずはお墓に眠る遺骨が何柱あるのか…、内部調査を行ってから予算立てをしてください。

お墓の内部調査は、墓じまい後に永代供養を検討している霊園や石材業者などに相談すると良いでしょう。

条件によって、無料で内部調査を行ってくれる業者も多いです。

その上で、後々親族間でトラブルが起きないよう、下記の2点について話し合います。

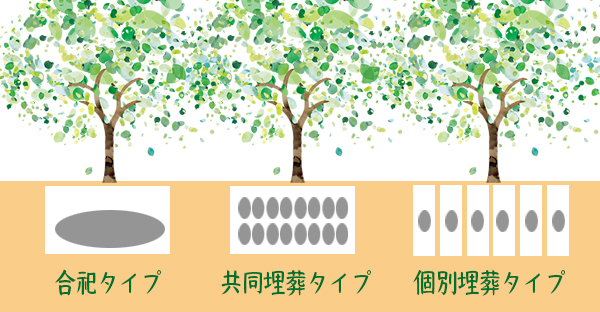

・個別スペースを確保する

・他の遺骨とともに合祀埋葬する

個別スペースを確保したい場合、他の遺骨とともに合祀埋葬される墓じまい後の永代供養よりも、価格帯は割高です。

遺骨の数が多い場合は、両親など一部の遺骨のみで個別スペースを確保して、残りの遺骨を合祀埋葬する選択肢もあります。

個別スペースを確保する

墓じまいでは継承者の目途が立たずに決断する家が多いでしょう。ただ「生きている間は個別スペースで供養がしたい」人に多い選択肢です。

ただ一定期間のみ個別スペースを確保しますが、その期間が過ぎると合祀埋葬され、他の遺骨とともに合同供養されることになるでしょう。

この期間が長ければ長いほど、墓じまい後の永代供養にかかる費用も高くなります。また、個別スペースが確保される期間は、年間管理料がかかる墓地が多いです。

※個別スペースがある永代供養

・納骨堂で後悔しない5つのチェックポイント|個別法要はできる?確認したい「数字」とは

・永代供養は合祀墓だけじゃない!納骨堂や集合墓、個別スペースが確保される5つの永代供養

他の遺骨とともに合祀埋葬する

墓じまい後の永代供養で最も一般的な選択肢が合祀墓(ごうしぼ)です。

「合葬墓(がっそうぼ)」とも言い、約5万円~10万円/1柱ほどから永代供養をお願いできるため、予算的にも助かります。

ただ一度埋葬した遺骨は取り出すことができません。

そのため墓じまい後に永代供養では、しばしば納骨式当日に戸惑う人や、後々後悔する人も見受けますので、決断前には親族も含めてよくよく検討することをおすすめします。

※墓じまいの永代供養で後悔しない選択肢

・大阪に多い墓じまいで後悔した体験から読み解く☆後々まで後悔しないご遺骨の行く先とは

・大阪で永代供養で後悔しない5つのポイント。お墓がない葬送、納骨後も供養はできるの?

予算から選ぶ永代供養

墓じまい後、永代供養の選択肢によっては約30万円~300万円、合祀墓や共同墓なら他の選択肢よりも安く抑えることができますが、その間にもグラデーションがあります。

お墓を建てると約150万円が平均値ですが、ガーデンニング樹木葬のようにワンプレートの小さな墓石に埋葬すれば、個別の墓標を屋外に持ちながら、約25万円~50万円/1柱ほど~の永代供養も可能です。

【 墓じまい後、永代供養の選択肢 】

(1)合祀墓

(2)共同墓

(3)樹木葬(シンボルツリー型)

(4)ガーデニング樹木葬

(5)納骨堂

(6)両家墓

(7)個別墓(永代供養)

墓じまい後に予算を抑えて永代供養を行うのであれば、個別の墓標を持たない合祀墓・共同墓・シンボルツリー型樹木葬なども良いでしょう。

現在では墓じまい後に個別の墓標のない永代供養を選択する人は多いため、毎月参加型の合同法要を行ったり、七回忌などの個別法要を受け付けてくれる霊園も多いです。

合祀墓

墓じまい後に合祀墓での永代供養を選ぶ人は最も多く、「永代供養=合祀墓」と勘違いしている人も少なくありません。

(実際には永代供養は形のないものなので、あらゆる方法に付加できます。)

「合葬墓」「供養塔」などとも言われ、最近では埋葬された故人の名前を石碑に刻むサービスも増えました。

墓じまい後に個別スペースを確保する永代供養を選んだとしても、契約の一定期間が過ぎると(その間に契約更新がない限り)、合祀墓に合祀埋葬されます。

今ではポピュラーな葬送方法となり、七回忌などの個別法要もできるなど、合祀墓に埋葬されたとしても供養は充分に可能です。

※墓標のない永代供養

・お墓はいらないと考えている人におすすめの供養方法|散骨や樹木葬など多数紹介

・大阪でお墓がない、予算もないときはどうやって納骨するの?お墓を持たない葬送の選択肢

・【大阪で終活】墓じまい後のご遺骨の行く先はどうする?故人との繋がりで選ぶ3つの選択肢

共同墓

「共同墓」とは、家族などの枠組みを超えたお墓を差します。

有志が集まって建てる合祀墓とも言えるかもしれません。

昔は「村墓(むらはか)」など、集落単位の共同墓が多くありましたが、最近では「墓友(はかとも)」の名前が産まれたように、終活などで知り合った有志でお墓を建てるケースが多いです。

継承者はいないものの、墓じまい後は個別の墓標が残る永代供養を選びたい人にとって、費用を抑えながらお墓が建ちます。

※共同墓の永代供養

・【大阪の終活】永代供養墓の登場で「墓友(はかとも)」急増!血筋にこだわらないお墓とは

樹木葬(シンボルツリー型)

ガーデニング樹木葬

<夫婦で入る永代供養墓>

ガーデニング樹木葬は、庭園(ガーデン)のような花々が咲き誇る区画のなか、遺骨が個別に埋葬される樹木葬です。

個別スペースには苗木を植樹する「植樹型」、小さなワンプレートの墓石を置く「墓標型」があります。

墓石には自由に名前やイラストを彫刻できる霊園も多いため、一般的なお墓よりも費用を抑えたコンパクトなお墓としても選ばれています。

そのため遠いご先祖様は合祀墓に合祀埋葬し、両親や配偶者のみをガーデニング型樹木葬にする事例の他、墓じまいをしてお墓がない人が、自分の永代供養に選ぶケースが多いでしょう。

納骨堂

墓じまい後の永代供養で個別スペースを確保したい場合、納骨堂を選ぶ人は多いです。

昔ながらのロッカー型納骨堂の他、屋内霊園型の堂内墓地、自動繰り出し型の納骨堂など、今ではお墓に次ぐ葬送の形として、定着しつつあります。

納骨堂こそ、選ぶタイプやスペースの大きさによって価格帯に幅があるため、墓じまい後の永代供養に選ぶならば、最初に予算を決め、オーバーしないように進めてください。

※納骨堂のさまざまな種類と費用目安

・納骨堂で永代供養を行う費用はどれくらい?納骨堂5つの種類と、それぞれの相場を解説!

・ビル型の自動搬送式納骨堂を利用するメリット|永代供養についても紹介

・ロッカー式納骨堂での永代供養の特徴と価格相場|メリット・デメリットと選び方

両家墓

「両家墓」は夫と妻、それぞれの家墓を一か所にまとめたお墓を差します。

妻方の家墓に継承者がいないケースが多く、両方の家墓を墓じまいして、永代供養付きのお墓を建てる方法もあります。

墓じまいした遺骨を、残った家墓に納骨する場合には、お墓の彫刻代などが掛かるのみですが、お墓を建てて両家墓とする選択では、建墓費用として約125万円~150万円ほどが一般的にかかるでしょう。

●一区画に二基の家墓を建てる

・もともとある家墓の横に、新しく家墓を建てる。

・もともとある家墓は建て替え、新しく二基建てる。

・両方の家墓を墓じまいし、新しい区画に二基建てる。

●一基の家墓に、両方の遺骨を埋葬する

・もともとある家墓に、取り出した遺骨を埋葬する。

・もともとある家墓は建て替え、全ての遺骨を埋葬する。

・両方の家墓を墓じまいし、新しい区画に一基建てる。

両家墓とひと口に言っても、ひとつにまとめるまでには多くの選択肢があるでしょう。

一基のお墓に両家の遺骨を埋葬する場合、お墓に両家の家名を並べて彫刻する方法もありますが、お墓に二つの家名を彫刻することを良しとしない墓地もあります。

※墓じまい後、両家墓で永代供養

・娘だけどお墓を継承したい!両家墓で二世帯をひとつにまとめる|種類や注意点まで解説!

個別墓(永代供養)

継承者の目途が立たずに墓じまいを決断するため、永代供養では個別スペースを確保したとしても、お墓は建たないと思う人が多いでしょう。

けれども「永代供養」は形のないもので、あらゆる葬送に付加できますから、お墓に永代供養を付加することもできます。

こちらも建墓費用がかかるため約125万円/1基ほど~の予算が多いでしょう。

例えば、墓じまい後に配偶者の遺骨のみ、永代供養を付加した個別墓を建てる選択肢は人気です。

この場合は、自分亡き後に配偶者の入る個別墓に埋葬される契約も多く見受けます。

※墓じまい後、個別墓で永代供養

・お墓の種類にはどんなものがある?継承者がいるお墓2種、継承者なしのお墓4種を紹介!

・納骨堂と永代供養墓の違いとは?合祀墓や樹木葬で行う永代供養と3つの違い|永代供養ナビ

まとめ

墓じまいであっても遺骨の永代供養は必要ですから、それなりの費用が掛かります。(メモリアルローンなども活用できます。)

そのため継承者の目途が立たない場合、相続税対策や子ども世代に金銭的な負担のないよう、終活で墓じまいを進める人がほとんどです。

終活で行う墓じまいでは、自分亡き後の永代供養まで考慮しなければなりません。

先祖代々墓がありませんから、子ども達が親の遺骨の扱いに迷うためです。

「自分の遺骨は海にでも撒いて…」との声もありますが、子どもとしてはキチンと手を合わせる墓標が欲しいかもしれません。

墓じまい後の永代供養と同様、納骨堂や樹木葬まで、あらゆるタイプを子どもと一緒に比較検討して、生前契約を進めることをおすすめします。

※終活による墓じまいの永代供養

・【大阪の終活】相続税の対策は一次相続より二次相続☆家じまいと墓じまいのタイミング

・【大阪おひとりさま終活】死後を託す人がいない場合の納骨方法

まとめ

墓じまい後に選ぶ、7つの永代供養

(1)合祀墓

(2)共同墓

(3)樹木葬(シンボルツリー型)

(4)ガーデニング樹木葬

(5)納骨堂

(6)両家墓

(7)個別墓(永代供養)

お電話でも受け付けております