【お墓の基礎知識】お墓の目的・構造・費用は?継承や建墓前に知りたい6つの知識を解説

「お墓を購入する時の基礎知識は?」

「石材業者と打ち合わせ前に知りたい、お墓の基礎知識は?」

「お墓を継承する時の基礎知識は?」

お墓はご遺族にとって故人を偲ぶ心の拠り所となるばかりではなく、故人が生きていた証であり、子々孫々と家族を繋げるための役割を果たします。

お墓を建てたいが石材業者と打ち合わせをしても、そもそも基本的な構造が分からなかったり、費用を決める要素が分かりにくくて困惑する方もいますよね。

本記事を読むことで、予算に合わせて納得できるお墓を建てるために必要な、お墓の基礎知識が分かります。後半ではお墓継承の基礎知識もご紹介しているので、どうぞ最後までお読みください。

お墓の基礎知識(1)お墓はなぜあるの?

日本では家族が亡くなると、24時間の安置後に火葬してお墓に埋葬しますよね。ただ現代の日本で火葬は義務付けられていますが、お墓を建てる法律はありません。

日本には「墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)」が定められていて、ご遺骨を墓地以外の場所で埋葬してはなりません。けれどもお墓を建てることは義務付けられていないのです。

そのため自宅でご遺骨を安置する「手元供養」も法的に違法ではありません。それでは日本でお墓はなぜあるのか?その目的や役割りを最初に解説していきます。

・厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)」

①そもそもお墓とは?

お墓は故人のご遺骨を埋葬した場所に建てる墓標です。日本では御影石などの墓石でお墓を建てますが、木でできた墓標もあるでしょう。

建ったばかりのお墓はただの墓石・建造物ですが、開眼供養(開眼法要)により魂を込めることで魂が宿るお墓になります。開眼供養(開眼法要)は僧侶の読経供養が一般的です。

家族が亡くなると、故人が成仏するとされる忌中が明けた四十九日を目安に、お墓に納骨されます。お墓を故人の「あの世の棲み処」とする地域もあるでしょう。

②お墓の目的

お墓はご遺族が故人と繋がる場です。ご遺族はシンボルとなるお墓と向き合い、故人を偲び冥福を祈ります。また故人が生きていた証にもなるでしょう。

故人を供養するにあたり必ずしも個別の墓標は必要としませんが、喪失感が深いご遺族にとってお墓が拠り所となることは多いです。

海洋散骨をはじめとした自然葬、他のご遺骨と一緒に埋葬される合祀墓(永代供養墓)に迷うご遺族は、ご遺骨を残す分骨も選択肢に取り入れることで、後悔した時にもお墓を建てることができるでしょう。

②お墓の役割

お墓は家族、ひいては先祖代々を繋ぐ役割を果たします。

従来の日本には家族が子々孫々と入る先祖代々墓がありますよね。幼い頃から自分のルーツを深い部分で理解し、ご先祖様に感謝をすることでアイデンティティにも繋がるでしょう。

またお盆やお彼岸のお墓参りなど、家族・親族で年中行事の先祖供養を行うことで、定期的に一族が集まり団らんを計ることができます。

お墓の基礎知識(2)墓石の形は?

墓石の形にはさまざまありますが、大まかに分けると3つの種類があります。日本で従来から建てられるお墓は「和型」です。神道では三段墓の頭部が尖っている角兜巾型になるでしょう。

お墓を建てる費用を左右する要素には、お墓の大きさの他に複雑さもあります。一般的に最もシンプルなデザインが洋型です。同じ型でも複雑な彫刻が施されていれば、それだけ費用も割高になるのでご注意ください。

①和型墓石

和形墓石は従来から建つ和風のお墓です。「角石塔型」とも呼ばれ、もともとは仏舎利塔や五輪塔を基本に簡略化しています。

五輪塔タイプ・宝篋印塔(ほうきょういんとう)タイプの和型墓石もありますが、先祖代々墓に見る石塔タイプの和型墓石が一般的です。石塔タイプには大まかに下記4つの種類があります。

| <和型墓石4つの種類> | |

| ・標準型 | …一般的な先祖代々墓です。 |

| ・神道型 | …頭部が角すい状の「兜巾(ときん)」の形をしています。 |

| ・高級型 | …繊細な彫刻、グレードアップした高級な和形墓石です。 |

| ・菩提型 | …竿石を支える台「中台」が蓮華の形をしています。 |

和型墓石は江戸時代中期から登場した伝統的なお墓です。先祖代々墓など、何代にも渡り守っていくお墓としては和型墓石をおすすめします。

②洋型墓石

洋型墓石は横長のワンプレート型が特徴的なスタイリッシュなお墓です。シンプルかつおしゃれなお墓なので、開放的に整備された公園型墓地・芝生墓地で人気があります。

墓石の色や種類・彫刻する言葉に決まりごとがありません。緑や薄いピンク色の洋型墓石、「絆」「思い出」などの抽象的な言葉が彫刻された洋型墓石も多いでしょう。

| <洋型墓石3つの種類> | |

| ・ストレート型 | …竿石がシンプルに、まっすぐカットされたデザイン |

| ・オルガン型 | …竿石が斜めにカットされ、安定感のあるデザイン |

| ・プレート型 | …ワンプレート型の埋め込み式デザイン |

プレート型は芝生墓地や樹木葬墓地で見受けるスタイルです。多くの墓石を使用しないので、洋型墓石は和型墓石と違い安い傾向にあります。

洋型墓石は宗旨宗派を問わないので無宗教の方々におすすめです。また予算を抑えて宗旨宗派に囚われず、自分らしいお墓を建てたい方々にも人気があります。

③デザイン墓石

デザイン墓石は、宗旨宗派や地域の慣習に囚われないオリジナルデザインの墓石です。和型墓石とも洋型墓石とも異なります。

生前に音楽を愛した故人にはオルガン風のデザインなど、故人をイメージした墓石デザインや、ご遺族の想いを形にしたお墓を建てることが目的です。

| <デザイン墓石2つの種類> | |

| ・セミオーダー | …石材業者の提案した墓石デザインを基準に、オリジナル要素を加えた墓石デザイン |

| ・フルオーダー | …石材業者が一からデザインして提案する完全オリジナルの墓石デザイン |

和型墓石や洋型墓石は石材業者で規格墓もありますが、デザイン墓石は発注者のための単一デザインなので割高の傾向にあります。ガラスやカラフルな色の墓石など、素材も自由度が高いでしょう。

お墓の基礎知識(3)お墓の構造は?

お墓は一般的に1.5㎡未満の墓地区画が提供されます。墓地区画が広すぎるとお墓の大きなサイズを建てなければバランスが悪いでしょう。

購入する際には予算に合わせた墓地区画を確保することがポイントのひとつです。一般的には石材業者が提案する規格墓を購入します。建墓費用をより安く抑える方法です。

| <お墓の大きさ> | |

| ・8寸角サイズ | …約24cm |

| ・9寸角サイズ | …約27cm |

| ・10寸角サイズ | …約30.3cm |

お墓の大きさには地域性もあります。もともと骨壺が大きめの東日本では9寸角サイズ・骨壺が小さめの西日本では8寸角サイズのお墓が多い傾向です。

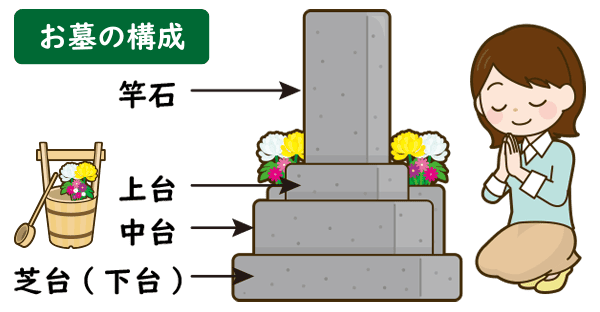

①墓石の基本的な構成

芝台(下台)・中台・上台・竿石で構成されたお墓で、頭部の形や花立の形にバリエーションがあります。竿石の頭部は前述したように宗旨宗派による違いもあるでしょう。

洋型墓石の場合は下台(芝台)・上台・竿石の三段構造が一般的です。近年では樹木葬の登場から、カロートの上に墓碑をワンプレート置いただけのお墓も登場していますね。

| <墓石の構成> | |

| ・芝台(下台) | …お墓の土台です。カロートを覆う台・香炉や花立などの置台としても用いられます。 |

| ・中台 | …芝台の上に位置する墓石です。お墓を高くして威厳を持たせる役割もあります。竿石が水鉢や香炉で隠れることを防ぐ役割もあるでしょう。 |

| ・上台 | …中台と竿石の間にある墓石です。一般的に家名や家紋、蓮華模様などの彫刻を施します。 |

| ・竿石 | …「先祖代々墓」「南無阿弥陀仏」などのお題目、故人の享年などが彫刻された一番上の墓石です。軸石・佛石・棹石とも言います。 |

上台と竿石の間に彫刻されたスリン台や蓮華台を挟むお墓もあるでしょう。スリン台・蓮華台を挟むことで、より豪華・権威を感じるお墓になります。

②カロート

お墓は8寸サイズの墓石を建てるケースが多いです。お墓に入る骨壺の柱数は一般的に約6柱~12柱、「カロート」と呼ばれる納骨室に埋葬します。

お墓に埋葬するご遺骨の柱数は法的に定められていません。そのためカロートに入るならば何柱でも埋葬できます。

| <カロートの種類> | |

| 【カロートの段数】 | ・一段カロート…0.56平米 ・二段カロート…0.56平米×2段 ・三段カロート…1.1平米 |

| 【カロートの場所】 | ・丘カロート…地上のカロート(約10万円~20万円) ・地下カロート…半地下・地下に穴を掘るカロート(約10万円~50万円) |

以上が大まかな目安ですが、地域によって骨壺の大きさやご遺骨の納め方が異なるので、その点も理解しながらカロートの大きさを決めましょう。大まかな目安として西日本では3寸~5寸、東日本で7寸の骨壺にご遺骨を納めます。

カロートが大きなお墓もありますが、墓石代・墓地代がかかるのでそれだけ割高になる点には注意が必要です。

・遺骨がいっぱいで新しい遺骨が入らない時はどうする?タブーのない7つの対処法を解説!

③外柵

お墓の外柵は、お墓を囲み墓所と墓所の境界線を作ります。外柵は関東と関西で傾向が異なる他、墓主の希望に合わせたさまざまなデザインがあります。

お墓が一段上にあがり権威を感じる階段型の外柵は一時期人気がありましたが、近年では高齢者の参拝のためバリアフリーを希望する墓主も増えました。段差のない外柵は雑草が生えないメリットもあるため、高齢の墓主に好まれます。

| <外柵の地域傾向> | |

| ・関西地方 | …フラットな墓石の周辺を石材で囲った外柵 |

| ・関東地方 | …墓地区画の入り口に門柱(親柱)を建てた外柵 |

また近年では建墓費用を抑えるためにコンパクトなお墓・小さい墓地区画も増えました。外柵がカロートになっている丘カロート型は、小さい墓地区画に向いています。

お墓の外柵は老朽化するとお墓の損傷にも繋がるため、定期的な修理修繕も心がけましょう。一般的に約30万円ほどがリフォーム費用です。

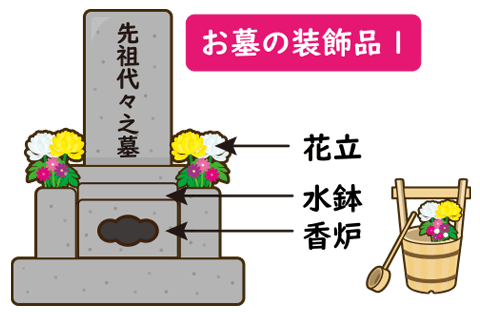

④装飾品

お墓参りに必要な装飾品を墓石に装飾品として付けます。水鉢はご先祖様の喉の渇きを癒すために、水を供えるための鉢です。お墓掃除の後に入れてください。

花立は左右一対でついています。花屋さんにはお墓参り用の墓花は菊を中心として、花立に納まるようにまとめらえているでしょう。

| <お墓の装飾品> | |

| ・水鉢 | …ご先祖様の渇きを癒す |

| ・香炉 | …お線香を供える台 |

| ・花立 |

…花を供える装飾品 |

香炉はお線香を供える台です。香炉は縦型・横型、屋根無し・屋根付き、引き出し型などさまざまな種類があります。香炉・水鉢・花立が一体になったタイプもあるでしょう。

浄土真宗ではお線香を横に寝かせて供える風習があるため、基本的に横型の香炉です。その他の宗派では和型墓石に縦型、洋型墓石に横型を選ぶ方が多いでしょう。

屋根型は雨天時でも屋外でお線香を供えやすいように付けています。予算に合わせた香炉デザインを検討しましょう。

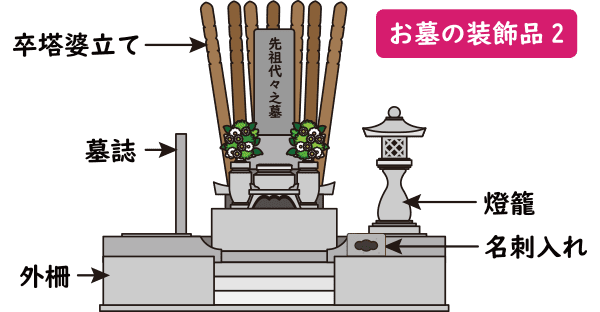

⑤その他の装飾品

お墓参りの装飾品は状態や墓主の要望に合わせて他にもあります。全国的なお墓では、法要時に卒塔婆を立てる家が多いため、お墓の裏に卒塔婆立てを備えるお墓が多いでしょう。

納骨されているご遺骨が多いお墓は、側面の彫刻がいっぱいになるため、墓誌を墓地区画内に建てることがあります。墓誌は故人の享年・没年・戒名などを彫刻する石碑です。

・卒塔婆立て

・墓誌

・燈籠

・名刺入れ

燈籠(とうろう)は先祖供養で用いられる装飾品ですが、お墓としての威厳を保つために設置する墓主もいます。

また外柵に名刺入れを備えたお墓も多いです。お墓参りに来てくださった人々が御挨拶として名刺を入れて帰ります。墓主は誰がお墓参りに来てくださったのかが分かるでしょう。

お墓の基礎知識(4)建墓費用は?

お墓を建てる建墓費用の相場は約80万円~300万円以上です。昭和時代の建墓費用は約300万円~600万円とも言われましたが、2024年度の建墓費用の平均額は約149.5万円でした。

建墓費用は「墓石代・墓地代」が基本です。この他、お墓を建てて納骨するにあたり開眼供養を行う場合には、建墓費用の他にお布施が必要になるでしょう。

①墓石代

建墓費用でもメインとなる墓石代の費用相場は約50万円~150万円、同じ大きさ墓石でもグレードによって費用幅があります。

またお墓が大きければそれだけ墓石を使用するため費用は高くなり、繊細な彫刻を施す場合は加工に手間暇がかかるためさらに高くなるでしょう。

| <墓石代を決める要素> | |

| ●墓石の産地 | |

| ・中国産 | …約20万円~ |

| ・インド産 | …約40万円~ |

| ・国産 | …希少な石種は高級墓石材 |

国産の墓石で希少価値が高い種類は庵治石です。一部では「花崗岩のダイヤモンド」とも呼ばれます。

墓石の耐用年数は一般的に30年~150年ほど、高級な墓石ほど密度が高く水を吸いにくいため耐用年数が高いです。将来的な修理修繕まで想定しながら選ぶことをおすすめします。

石材業者が提案する規格墓であれば大量生産により費用が安くなりまうが、オリジナルデザインは割高です。お墓デザイン・水鉢や香炉などの付属品によっても費用が変わるでしょう。

②墓地代

お墓を建てる際の墓地区画は、霊園・墓地の墓地管理者から永代に渡って使用する権利「永代使用権」を購入します

2024年度に実施された調査では、永代使用料の平均額は約47.2万円でした。

墓地代はお墓を建てるエリア・区画の大きさで変わるため費用幅がありますが、小さなワンプレート型のお墓から一般墓まで、それぞれ約35万円~135万円ほどが相場です。

・お墓を購入する注意点とは?見学・契約時に確認するチェックポイント|購入の手順も解説

③年間管理料

お墓には毎年支払うランニングコスト「年間管理料」も発生します。年間管理料は霊園・墓地の公共スペースや施設・設備の維持管理費です。

年間管理料の費用相場は約3千円~3万円、民間霊園や寺院墓地では約5千円~2万円が平均的な目安でしょう。公営墓地の年間管理料は約3千円~5千円と安い傾向です。

霊園・墓地や施設が充実しているほど年間管理料は高くなります。毎年支払い続けるランニングコストなので、将来的な継承者の負担も検討しながら選びましょう。

・永代供養なのに費用が毎年かかるなんて!いつまで払う?かからない永代供養との違いは?

③お布施

お墓を建てるにあたり、お墓に魂を込める「開眼供養(開眼法要)」を執り行うのが一般的です。開眼供養(開眼法要)は僧侶の読経供養により行われます。

お布施は建墓費用とは別に、施主が包んで法要の前後で僧侶へお渡しするお金です。家や地域性もありますが、現代では一般的に1回の読経供養にあたり約3万円~5万円を包みます。

・【図解】お布施マナーとは?封筒や書き方、金額は?お札の入れ方・渡し方もイラスト解説

お墓の基礎知識(5)お墓の所有権は?

「墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)」により、現代の日本では知事が認める墓地にご遺骨を埋葬しなければなりません。

自宅でご遺骨を安置することは法的に問題ありませんが、公共の施設に放置・私有地であっても墓地以外の場所に人のご遺骨を埋葬すると、刑法第190条「遺骨遺棄罪」に触れます。

戦前から残る自宅裏のお墓などもありますが、これは「みなし墓地」です。現代の日本において納骨は知事が認めた霊園・墓地に埋葬します。

①永代使用権

霊園・墓地にお墓を建てる際、墓地区画は永代に渡り使用する権利「永代使用権」を墓地管理者から購入します。

墓主は永代使用権は所有していますが、墓地の所有者は墓地管理者です。住宅の土地とは違い所有物にはならないので、他者へ譲渡・又貸しすることはできません。

②永代供養との違い

近年注目されている「永代供養」とは、ご家族の代わりに墓地管理者が永代に渡ってご遺骨の供養・管理を担うサービスです。永代使用料と言葉は似ていますが、全く異なります。

一般墓に永代供養を付けることで継承者を立てる必要がなくなります。その代わり、更新がないまま契約した年数が過ぎると、お墓は撤去される仕組みです。

この際、取り出したご遺骨は霊園・墓地内の合祀墓に、他のご遺骨と一緒に合祀されます。

一般墓に永代供養を付けた場合、墓地代として永代使用料、永代供養料と双方がかかるので注意をしてください。

③墓じまいをするとどうなる?

墓じまいをする際はご遺骨を取り出して墓石を撤去し、墓地区画は更地にして墓地管理者へ返還しましょう。

永代使用権には賃貸住宅のような敷金・礼金システムはないので、墓じまいをして墓地を返還しても返金されるお金はありません。

・墓じまいをして永代供養をする流れは?選べる永代供養5つの種類と料金相場も詳しく紹介

お墓の基礎知識(6)お墓の継承は?

法的にお墓の継承者の指定はありません。戦前は「家督制度」により嫡男が家の財産とともにお墓も継承してきましたが、戦後に家督制度も廃止されました。

現代では家族・親族はもちろん、血縁関係のない知人友人でもお墓を継承することは可能です。永代供養を付けることで、後々の継承者がいない場合にも無縁墓にはなりません。

①継承者の決まり方

遺言で指定があれば、故人の遺志を優先します。遺言がない場合は地域の慣習、家族・親族同士の話し合いにより決まるでしょう。

お墓・仏壇などのご先祖様を供養するための財産「祭祀財産」は、複雑化やトラブルを避けるため、法的に継承者を一人と定めています。

継承者が決まらない場合には最終的に家庭裁判所で決めるでしょう。家庭裁判所の決定は最終的な判断です。

②継承者の放棄はできる?

家庭裁判所でお墓の相続が決定された場合、放棄することはできません。相続財産を放棄したとしても祭祀財産の継承義務は放棄できないとされます。

けれどもお墓を継承して墓主になることで、墓じまい・仏壇じまいの決定ができるでしょう。お墓や仏壇の維持管理が困難な場合は、家族・親族と相談した後に墓じまい・仏壇じまいを検討します。

・お墓の継承は相続放棄をしたらどうなる?永代供養・相続税の負担についても詳しく解説!

③次男はどうなる?

先祖代々墓を継承しない家族は、従来であれば新しくお墓を建てます。かつては嫡男が先祖代々墓を継承し、次男以降は自分を始祖としたお墓を建ててきました。

けれども現代では必ずしもお墓を建てる必要はありません。永代供養の登場から、お墓のない葬送の選択肢も増えています。

例えば永代供養墓・納骨堂・樹木葬なども、お墓がない葬送の形です。安い費用に抑えながら故人の供養ができるでしょう。これは墓じまいで取り出したご遺骨の、新しい納骨先も同じです。

・お金がない時の、最も安い永代供養はどれ?安い永代供養の注意点や選び方、対策も解説!

まとめ:お墓の基礎知識を知って検討しましょう

お墓の基礎知識を持っていることで、限られた予算内でも納得できるお墓を建てることができます。霊園・墓地では墓地区画に適した規格墓は、大量生産ではありますが割安です。

またシンプルでコンパクトなデザインを採用することで、墓石代や墓地代もかからないでしょう。故人を偲ぶ個別の墓標を持ちながら、費用を安く抑えることができます。

永代供養型樹木葬ではワンプレート型の石碑を納骨室の上に置くスタイルも登場しました。美しい草花に囲まれて眠る故人を、石碑を墓標としてお参りすることができるでしょう。

・お墓を購入する流れとは?費用相場と選び方のポイント、お墓が建つまで6つの手順を解説

・樹木葬の失敗しない選び方とは?欠点はある?目的で違う後悔しない選び方のポイント解説

お電話でも受け付けております