【初盆の基礎知識】いつ行う?進め方は?お盆との違いや法要の注意点

・初盆とは?

・法要はいつ行うの?

・進め方や注意点は?

初盆(新盆)とは、故人が亡くなって四十九日の忌中が終わり、初めて迎えるお盆です。

一般的に法要を執り行いますが、行う日程やタイミングには注意点もあります。

本記事を読むことで初盆(新盆)とは何か?法要を執り行う適切なタイミングや注意点、施主が行う準備や当日の進め方を解説します。

慣れない初盆(新盆)法要の注意点を理解して準備ができますので、どうぞ最後までお読みください。

「初盆」とは?

◇「初盆」とは、故人が亡くなって初めて迎えるお盆です

「初盆(はつぼん・ういぼん)」は「新盆(しんぼん)」とも呼ばれ、故人が亡くなって四十九日間の忌中が過ぎた忌明けの後、初めて迎えるお盆を指します。

忌中は、ご遺族が外出を控え故人を弔い、穢れ(けがれ)を祓う期間です。

忌中の間故人の魂はまだ成仏しておらず、あの世とこの世を彷徨う不安定な存在です。

そのため、忌中の間はお盆を行いません。

地域で違う初盆・新盆

◇地域によって「新盆」とも呼ばれます

全国的には「初盆(はつぼん)」と呼ばれますが、地域によってさまざまな呼び方がありますが、いずれも同じ意味です。

違うのは呼び名だけであることが多く、沖縄など一部地域では初盆に親族を呼ばず、家族のみで迎える風習もありますが、全国的には初盆でも新盆でも、親族をご案内して法要を執り行います。

| <初盆と新盆の違い> | |

| [読み方] | [多い地域] |

| ①初盆 (はつぼん) (ういぼん) |

・全国的 ・関西地方 ・九州地方 |

| ②新盆 (あらぼん) (にいぼん) (しんぼん) |

・関東地方 ・東北地方 ・長野県の一部(しんぼん) |

ただ旧暦の暦に倣った7月13日~15日に行うお盆を「新盆」と呼ぶこともあります。

新暦7月に行われる新盆は「七月盆」との呼び方が一般的ですが、予め知っておくと間違えません。

・2025年のお盆はいつ?お盆休みは最大9連休!地域で違う3つのお盆、全国のお盆行事

初盆・新盆で使い分ける地域

初盆(新盆)はいつ?時期が地域で変わる?

◇通常のお盆も、地域で時期が違うことがあります

「お盆休み」の時期で知られる8月13日~15日日程の全国的なお盆は「月遅れ盆」です。

けれども初盆(新盆)で、そもそもお盆時期が違う地域もあります。

この場合、初盆(新盆)を迎える家は、その地域のお盆時期に合わせると良いでしょう。

全国的にお盆の時期が違う地域が出てくるのは、もともとお盆が月の暦「太陰暦」の時代から行われてきたためです。

旧暦7月13日~15日だったお盆日程を、どのように現代の太陽暦に合わせるかが違います。

| <地域で違う3つのお盆日程> | |

| [お盆の種類] | [地域] |

| ①月遅れ盆 ・新暦8月13日~15日 |

・全国的 |

| ②新暦盆 (しんれきぼん) ・新暦7月13日~15日 |

・関東の一部地域 |

| ③旧暦盆 ・旧暦7月13日~15日 ※2024年8月16日(金)~18日(日) |

・沖縄地方 |

また関東のごく一部地域ではありますが、新暦7月31日~8月2日までのお盆もあります。

初盆(新盆)法要を執り行うにあたり、地域による大きな違いはありません。

ただ初盆(新盆)初日は、お墓参りに行く地域・行かない地域があるでしょう。

日ごろのお盆はお墓参りに行かないところ、初盆(新盆)の年は初日に白提灯を持ってお墓参りを行い、家までご案内する風習を持つ地域もあります。

初盆(新盆)とお盆の違い

◇初盆(新盆)法要を執り行う家が多いです

通常のお盆とは違い広く親族をご案内し、僧侶をお呼びして初盆(新盆)法要を執り行う施主が多いでしょう。

家で代々特定の寺院を信仰する菩提寺があるならば、まず菩提寺のご住職へ相談します。四十九日法要の後、初盆(新盆)法要について取り決めることもあるでしょう。

| <初盆(新盆)とお盆の違い> |

||

| [行うこと] | [初盆] | [お盆] |

| ①法要 | ・執り行う | ・行わない |

| ②お墓参り | ・行く | ・行く |

| ③会食 | ・行う | ・行わない |

家によって違いもありますが、初盆(新盆)はお盆よりも四十九日や年忌法要に形が似ています。

ただ菩提寺から離檀したことによる無宗教の家の増加や、コロナ禍の影響から、初盆(新盆)の執り行い方も、より自由になりました。

今では、初盆(新盆)法要を執り行ったとしても、会食の場を設けないこともあります。

・【2025年度版】初盆(新盆)法要とは?お布施相場は?初盆法要の進め方や服装マナー

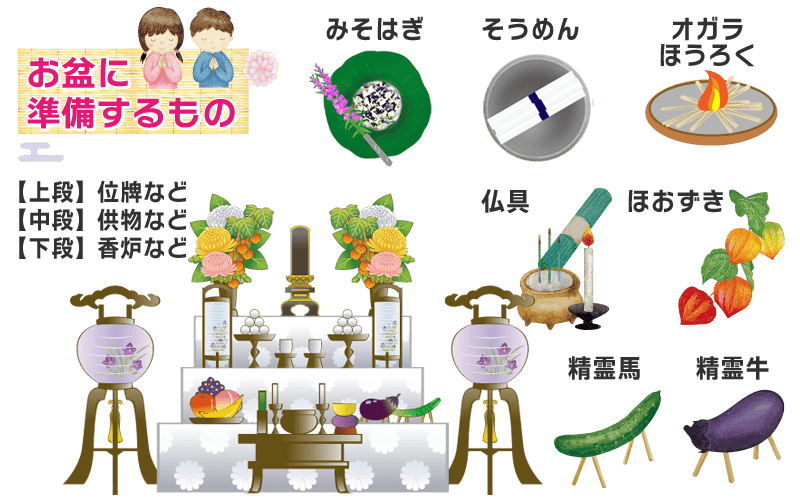

初盆のお供えと飾り方の基本

初盆には、仏壇の前や横に「精霊棚(しょうりょうだな)」を設け、ご先祖様をお迎えする準備をします。棚の一番上には、中央に位牌を置き、その左右に霊前灯を飾るのが一般的です。

中段には、霊供膳を中心に、果物やお菓子、盆花、そしてナスやキュウリで作る精霊馬などを並べます。下段には香炉を置き、その周囲に燭台や線香、りんなどの仏具を配置して、手を合わせる空間を整えます。

食べ物や供え物の向きは、ご先祖様にとって食べやすいよう心を込めて配置しましょう。詳しくは後ほど解説します。

宗派や地域ごとの違いにも注意

初盆の飾り方は、浄土真宗などの宗派や地域によって、細かな違いが見られます。詳しい作法については、日ごろお世話になっている菩提寺に確認しておくと安心です。

例えば、浄土真宗では、初盆の際に特別な飾りは行わず、通常の仏壇飾りを整えます。特に浄土真宗は、蓮の花や果物、故人が好きだったものを供えることがよくあるでしょう。

真言宗では、初盆の際に仏壇を美しく飾り、特に故人の写真や位牌を中心に花や供物を供えます。また、真言宗は灯明を灯し、故人の霊を迎えるための供養を行います。

さらに、地域によっては盆棚の四隅に青竹を立て、その上にしめ縄を張り巡らせて結界とし、しめ縄にほおずきや昆布などを吊るす風習も見られます。

白提灯を飾る

◇初盆(新盆)では、白提灯を玄関に飾ります

白提灯(しろじょうちん)を玄関先に飾るのは、初めて訪れる故人の魂が迷わぬよう、目印とすることが目的です。

白提灯は「初盆提灯(はつぼんちょうちん)」や「白紋天(しろもんてん)」とも言うでしょう。

地域によっては白提灯を持参してお墓参りを行い、故人の魂をお墓から家までご案内する風習もあります。

そこで初盆(新盆)法要にあたり、参列者が用意するものが「提灯代」です。

初盆(新盆)法要では、香典の他に「提灯代」を包みます。

| <初盆(新盆)に包むお金> |

|

| ①香典の相場 | ・約5千円~1万円 |

| ②提灯代の相場 | ・約3千円~5千円 |

地域によって風習に違いがあるので、不安があれば親族などに尋ねて準備をしてください。

一方で施主側は初盆(新盆)法要にあたり香典返しとなる引き物を用意します。この時、提灯代もいただくのであれば、提灯代も含めた金額の3/1~2/1を目安に、良い品を選びます。

・香典返しはいつ送る?「当日返し」とは?早く送るとダメ?品選びのタブーや金額相場は?

初盆(新盆)までの流れ

◇初盆(新盆)法要は、お盆の盆中日に執り行う家が多いです

8月に行う「月遅れ盆」の場合、8月13日~15日の3日間がお盆となるでしょう。地域によって4日間日程のお盆では、盆中日が2日間になるだけです。

初日は迎え火、最終日には送り火がありますから、一般的に8月14日の盆中日を目安に初盆(新盆)法要を執り行う家が多くなります。

| <初盆(新盆)のスケジュール> |

|

| [日程] | [やること] |

| ①8月1日~8月12日 (釜蓋朔日~) |

・お墓参り(ご案内) |

| ②初日8月13日 (迎え盆) |

・迎え火 |

| ③中日8月14日 (盆中日) |

・初盆法要 |

| ④最終日8月15日 (送り盆) |

・送り火 |

ただし四十九日や年忌法要とは違い、お盆は全国一斉に行われるため、僧侶の手配が叶わないこともあるでしょう。

早めの手配が必須ですが、僧侶の手配が叶わなかった場合には、初盆(新盆)よりも前の日程で執り行います。

※沖縄地方では、新盆(初盆)よりも後の日程です。

・2025年のお盆はいつ?お盆休みは最大9連休!地域で違う3つのお盆、全国のお盆行事

①8月1日~(釜蓋朔日~)

◇8月1日は釜蓋朔日(かまぶたのついたち)です

8月1日は「釜蓋朔日(かまぶたのついたち)」と呼ばれ、あの世で地獄の釜の蓋が開かれる日、つまりあの世とこの世が繋がる日とされます。

この8月1日を過ぎるとお盆の準備が始まり、なかでもお墓参りをして、故人の魂をお迎えに行く地域が多い傾向です。

目印として提灯を持ってお墓参りをし、家までご案内する地域も多いです。

・お墓参り

・初盆の飾りつけ

・初盆の供物などの準備

夕方以降は「精霊様」が付くとされ、まだ日の明るい午前中にお墓参りを済ませる家が多いでしょう。

また仏壇などの飾り付けやお供物の準備もこの時期に行います。

精霊棚や精霊馬など、初盆に向けたお供え物や飾り物の準備の仕方は、後ほど詳しくお伝えしますので、どうぞ最後までお読みください。

②8月13日(迎え盆)

◇初盆8月13日の初日は、迎え火を行います

8月13日の初日「迎え盆」では、新霊・ご先祖様をお迎えします。

一般的にお墓参りをする地域では、初日の迎え盆でお墓参りをして、家まで故人の魂をご案内するでしょう。

「迎えは早く・送りは遅く」とされ、迎え盆でのお墓参りも午前中に済ませます。

・ご先祖様のお迎え

・迎え火

「迎え火」とは新霊やご先祖様をお迎えする儀礼です。

一般的には門前や玄関先、墓前などででオガラを焚いて目印とします。

ただし火の用心の観点から、盆提灯や電池式のロウソクなどで代用する家も増えました。

・お盆の迎え火・送り火のやり方や手順は?いつ何時頃に焚くといいの?焙烙・オガラとは?

③8月14日(盆中日)

◇盆中日8月14日には初盆法要を行います

一般的に初盆法要を行う場合、盆中日にあたる8月14日に設定する家が多いです。

通常のお盆はご先祖様と一緒に過ごす日となり、迎え盆の初日ではなく、盆中日にゆっくりお墓参りを行う家もあります。

・初盆(新盆)法要

・ご先祖様のおもてなし

・お墓参り(一部)

初盆(新盆)法要は自宅や会場で執り行う家が多いですが、墓前での初盆(新盆)法要も見受けられ、この場合には盆中日でのお墓参りのみとなります。

僧侶のスケジュールが合わせやすいため、納骨式などを同日に執り行うこともあるでしょう。

④8月15日(送り盆)

初盆法要の準備

◇初盆法要では僧侶による読経供養が行われます

初盆法要の準備の流れは、一般的な年忌法要とほとんど同じです。

現代は宗旨宗派を問わない民間霊園が増え、菩提寺を持つ家も少なくなりましたが、菩提寺のある家では、まずご住職に相談をしましょう。

また初盆法要は葬儀会社でも、相談をすると受け付けてくれる業者が多いです。

その分費用は掛かりますが、忙しい時には会場や僧侶の手配など相談もできるので、頼りになります。

①法要のスケジュールを決める

◇初盆法要は一般的に盆中日の8月14日に行います

まずは僧侶や会場の手配、親族のスケジュールを確認し、初盆法要の日程を決めることが先決です。

初盆法要は一般的に8月14日の盆中日に行いますが、僧侶にとっては繁忙期となるため、日程通りに僧侶を迎えられないこともあるでしょう。

この場合は、初盆よりも前日程で設定します。

一般的に初盆法要は自宅に僧侶をお呼びして、小さな規模で執り行う流れが多いですが、菩提寺がある家では、菩提寺のご住職のお考えや、集合住宅など家の事情から、寺院の居間や斎場で会場を借りることもあるでしょう。

②僧侶に依頼する

◇菩提寺があればご住職へ相談しましょう

菩提寺を持つ家では、ご住職を差し置いて他の僧侶へ依頼することは失礼にあたるため、まずご住職へ相談し法要の依頼をします。

初盆法要に限らず供養行事に関する物事は、まず菩提寺のご住職へ相談しましょう。

一方、菩提寺を持たない家では僧侶を手配することが必要です。

葬儀社や霊園、仏壇仏具店などに相談すると、紹介してもらえることが多くあります。

また近年ではインターネットでも僧侶の手配ができるサイトが増えました。

③参列者へご案内(連絡手段)

◇ご案内ハガキ、もしくはメールなどのケースもあります

初盆法要では参列を希望する親族へ、場所や日時を記載したご案内ハガキを郵送します。

参列者の人数を把握することで、会食や返礼品の準備が進めやすいです。

ただご案内ハガキを印刷したり、郵送するにも費用が掛かりますので、初盆法要の規模によっては、必ずしもご案内ハガキでなくても問題はありません。

規模の小さな初盆法要であれば電話などで連絡することもできますが、メールやLINEなどで伝えることで、情報が文字として残るため、より間違えはないでしょう。

④会食の手配

◇初盆法要後にふるまう会食の手配をします

初盆法要の後、参列者や忙しいなか参列いただいたことへの感謝を込めて、食事をふるまう会食の場「お斎(おとき)」を行う流れが一般的です。

ご案内ハガキにも会食の有無を記載することで、参列者も香典に会食費用をプラスしてお金を包む方が多くいます。

斎場の一室を借りて初盆法要を執り行う場合、会食会場や料理の手配も必要です。

また、ご自宅で初盆法要を執り行う場合は、仕出し弁当を準備しても良いでしょう。

⑤引き物(お返し)の準備

◇弔事の引き物(お返し)は消え物が良いです

法要でお渡しする弔事のお返し「引き物」とは、参列者がお帰りになる際に香典のお礼として、お渡しする手土産です。通夜や葬儀では四十九日法要後に香典返しをお渡ししますが、法要では当日のお帰りに手土産として引き物(お返し)をお渡しします。

・そうめん

・海苔

・洗剤

…など

初盆法要で選ぶ引き物(お返し)は約2千円~5千円ほどが費用目安です。

突然の来客に供えるため、法要にご案内した人数よりも、若干多めに準備します。

弔事では哀しみ事が消えるよう、引き物(お返し)は食べ物や日用品などの消え物を選びましょう。

また鯛や昆布など、おめでたいイメージがある食べ物、殺生をイメージさせる肉・魚は避けます。

⑥初盆法要の飾りつけ

◇初盆法要の飾りつけは、お盆とあまり変わりはありません

初盆法要のお供え物や飾りつけは、新霊(故人)の道案内となる白提灯の他は、ほとんどいつものお盆と変わりはありません。

精霊棚や精霊馬、お供え物を用意して僧侶をお迎えし、読経供養をしてもらいましょう。

また通常のお盆よりも初盆用に白く整える家も多いです。

葬儀社に依頼する場合、葬儀社が飾りを準備してくれることもありますし、インターネットで「初盆セット」を購入する家も増えています。

初盆の飾りつけについては、後の項で詳しく解説していますので、どうぞ最後までお読みください。

・【図解】2025年最新!お盆の飾り方は?精霊棚やお供え、初盆との違いもイラスト解説

⑦お布施の準備

◇初盆法要では僧侶へお布施を包みます

初盆には僧侶をお呼びして読経供養を行うため、お礼としてお布施を必ず準備しましょう。

インターネットで手配した僧侶などでは、お布施ではなく料金として提示していることもあります。

ただ昔ながらのお布施は仏教の修行「布施行」のひとつであり、感謝の気持ちをお金に表したものなので、料金ではありません。

また、僧侶へはお布施の他、会場までの移動費として「御車料」、会食に欠席された時にはご飯代として「御膳料」も、それぞれ約3千円~1万円を目安に包みます。

またお布施を包む金額については地域性もありますので、高齢の親族に伺ったり、僧侶へ「みなさま、おいくらくらい包まれているでしょうか?」と、お伺いしても良いでしょう。

初盆法要の飾りつけ

◇初盆とお盆の大きな近いは白提灯です

8月1日の釜蓋朔日を過ぎた頃から、少しずつ初盆法要の飾りつけを始めますが、基本的に通常のお盆とあまり変わりはありません。

精霊棚を作り、ホオズキや水の子などお盆の飾り物を飾り、精霊馬・精霊牛を飾って、お供え物を供えます。

初盆と通常のお盆で唯一違う飾り物は白提灯「白紋天」でしょう。

初盆で使用する白紋天は新霊(故人)のご遺族が用意し、兄弟姉妹など親族は通常のお盆で扱う絵入りの提灯を準備します。

一般的には玄関先に吊るしますが、分譲マンションなど環境によっては置き型の白紋天が、どこでも飾ることができて便利です。

①精霊棚を飾る

◇精霊棚には初盆のお供え物を供えます

お盆に供えるお供えは真菰縄(まこもなわ)やホオズキ、水の子など数多くあるため、豪華に供えるために精霊棚(しょうろうだな)を仕立てるのが一般的です。

精霊棚は「盆棚(ぼんだな)」とも呼ばれ、規模の小さな精霊棚では、小さな経机でも良いですが、大きな精霊棚を仕立てる場合は庭に大きな机を準備し、真菰(まこも)で編んだゴザを敷きます。

一般的な精霊棚の飾り物は下記です。

イラスト図解を参照しながら、準備を進めてください。

●精霊棚にゴザを敷く

・素麺

・昆布

・ホオズキ

・精霊馬(精霊牛)

・水の子

・閼伽水(あかみず)

(ミソハギも置く)

・夏野菜、果物

・真菰(まこも)

・真菰縄(まこもなわ)

初盆の精霊棚は白を基調として整え、通常よりも大きく祭壇を設けることもあるため、ネットなどでも初盆セットとして販売されているでしょう。

・【図解】2025年最新!お盆の飾り方は?精霊棚やお供え、初盆との違いもイラスト解説

②精霊馬を飾る

◇馬に見立て、キュウリに割り箸を4本さします

精霊馬は新霊(故人)やご先祖様が、家に訪問するにあたり利用する馬です。

そのためキュウリを馬に見立てて、適切な長さで切った割り箸を4本さしましょう。

またあの世へ帰る際に乗るため、ナスに割り箸を4本さした「精霊牛」も飾ります。

・精霊馬とは?お盆に供えるのはなぜ?作り方や飾り方、処理は?鬼灯や水の子も詳しく解説

③白提灯を飾る

◇新霊(故人)の家族は白提灯を飾ります

いつものお盆と初盆法要で大きな違いは、新霊(故人)が初めて自宅へ帰省するにあたり道を迷うことがないよう、目印となる白提灯「白紋天(しろもんてん)」を玄関先に飾る点です。

昔ながらの初盆では、玄関先に白紋天を飾ったり、お墓参りに行きお墓から家まで白紋天を掲げてご案内する地域もあります。

ただ集合住宅が増えた現代では、近隣住民への配慮から玄関先に飾ることを控える家も多く、ベランダ側に吊り下げたり、置き型の白紋天を飾る家も増えました。

④お供え物を供える

◇御仏前に供えるお供え物は「五供」です

初盆に御仏前には、基本的に5つのお供え物を表す「五供(ごく・ごくう)」を供えます。

これは初盆に限らず、お盆や御仏前行事のお供え物に共通しているでしょう。

| <初盆のお供え物:五供> |

|

| ①香 | …お線香 |

| ②灯明 | …ロウソク |

| ③花 | …供花 |

| ④浄水 | …お水 |

| ⑤飲食(おんじき) |

…食事 |

「飲食(おんじき)」は食べ物を指しますが、生きている家族と同じ食事として供えます。

また一般的に8月13日~15日、初盆の3日間は朝ごはん・昼ごはん・夕ごはんの御膳を供え、家族と共食を楽しみましょう。

お盆期間に供物が届いたら、お線香をあげて誰からの供物なのかを新霊(故人)やご先祖様へお伝えし、御仏前に供えます。

初盆法要、当日の流れ

◇親族、僧侶を迎え読経供養を行います

初盆法要は一般的な年忌法要と流れはほとんど同じです。

法要当日の朝、ご家族は参列にいらっしゃる親族と僧侶を迎え入れ、初盆法要を行った後、会食の場を設けてご馳走をふるまいます。

| <初盆法要の流れ> |

|

| [法要前] | ・親族の迎え入れ ・僧侶の迎え入れ |

| [法要] | ・施主挨拶 ・僧侶の入場 ・読経供養 ・お焼香 ・法話 ・施主挨拶 |

| [法要後] | (お墓参り) ・会食 ・施主挨拶 ・引き物のお渡し |

また家や地域によって、初盆法要の1日のなかでお墓参り→迎え火→初盆法要→送り火まで、お盆行事一連の儀式を行うこともあるでしょう。

①親族を迎え入れる

◇初盆法要では香典をいただきます

一般的に初盆法要に参列される親族は、香典、そして提灯代を持参する方が多いです。

またお線香や果物などの供物を持参する方もいるでしょう。

供物を受け取ったら御仏前に、誰からいただいた供物なのかをご報告し供えます。

またいただいたお菓子や果物などの供物は、全ての初盆法要を終えてからいただきましょう。

②僧侶を迎え入れる

◇僧侶の控室を用意します

初盆法要前に僧侶を迎え入れたら、僧侶の控室までご案内しましょう。

「お忙しいなか、御足労いただきありがとうございます。本日はどうぞ、よろしくお願いいたします。」とご挨拶をします。

また初盆法要までの時間、おもてなしとしてお茶請けをお出しすると丁寧です。

お茶請けは一般的に、和菓子とお茶をお出ししますが、現代ではクッキーなど洋風なお菓子でも良いでしょう。

③読経供養・お焼香

◇僧侶が入場し、読経供養を行います

家族・親族が席に着いて落ち着いたら、施主の挨拶の後に僧侶が入場し、読経供養を始めますので、僧侶の合図に合わせてお焼香を始める流れです。

お焼香は新霊(故人)と施主や、新霊(故人)と最も近しい配偶者などの家族が最初に行い、続いて故人と関係性の近い方から順番にお焼香をしてください。

お焼香を終えると僧侶による法話がありますので傾聴した後、僧侶は退場されます。

その後、施主は挨拶をするとともに会食のご案内をして、会食会場へ移りましょう。

・お焼香の正しいやり方をイラストで詳しく解説!お焼香を行う回数、気を付けるマナーとは

④お布施を渡す

◇僧侶の控室でお布施をお渡しします

読経供養のお礼としてお布施を包み、初盆法要当日に僧侶控室にてお渡ししましょう。

お布施の金額目安は約3万円~5万円ですが、この他に交通費として「御車代」、また会食に僧侶が参加されない場合には「御膳代」も用意します。

| <お布施を渡す> |

|

| ・お布施 | …約3万円~5万円 |

| ・御車代 | …約3千円~5千円 |

| ・御膳代 | …約5千円~2万円 |

御車代を包むお金の目安は、寺院から会場までのタクシー代で約5千円ほどが上限です。

また御膳代を包むお金の目安は、当日用意した会食の一人分の代金となります。

本日の読経供養のお礼を添え、お布施や香典を乗せる小さなお盆「切手盆」に乗せた後、両手を添えてお渡しするのが、正しいお布施の渡し方です。

お布施は地域によって黄色×白色の水引きを掛けることもありますが、基本的には白い厚手の封筒に入れて準備をすれば、失礼にはなりません。

・【図解】お布施マナーとは?封筒や書き方、金額は?お札の入れ方・渡し方もイラスト解説

⑤会食

◇会食の時間は一般的に1時間~2時間です

初盆法要後に会食の場を設ける場合、おおよその目安は約1時間~2時間ほどとなります。

施主や家族は参列いただいたことへのお礼を伝えながら、お酒や飲み物を注いで回る風習がありました。

また僧侶にも会食へ参加のお伺いを立てましょう。

もしも僧侶が会食へ参加されないようであれば、お布施・御車代とともに会食代金として「御膳代」も包みます。

⑥引き物(お返し)を渡す

◇親族がお帰りの際に引き物(お返し)を渡します

初盆法要の後、会食を終えて親族がお帰りになる際には、お見送りをしながら引き物(お返し)を手土産としてお渡ししましょう。

引き物(お返し)は初盆法要でいただいた香典や提灯代のお礼となり、目安は約2千円~3千円ほど、香典相場の約1/3~1/2ほどで整えます。

予算内であれば複数の品を用意しても良いのですが、親族はこれから帰路につきますので、あまり重すぎたりがさばることのない、持ち運びしやすい品を用意して、紙袋などにひとつにまとめる配慮は必要です。

またお帰りの際に引き物(お返し)を手渡しするのではなく、会食会場で個々の席に置いておくこともあります。

初盆法要に参列する準備

◇初盆法要のご案内をよく確認して準備をします

初盆法要のご案内が届いたら、通夜や葬儀、年忌法要と同じように喪服着用で参列するのが一般的です。

ただ近年では、施主の意向により畏まったお出かけ着「平服(ひらふく)」を指定することがありますので、この場合には施主の意向に倣い、平服で参列すると良いでしょう。

平服とは言いますが、普段着やカジュアルな服装、華美であったりデザイン性の高い服装は避け、小物などは喪服マナーに倣いながら、落ち着いた色合いの畏まったお出かけ着で整えます。

①初盆の数珠は簡易数珠が安心

◇お焼香がありますので、数珠も持参してください

数珠には宗旨宗派がありますが、参列時には自分の宗派でも失礼にはあたりません。

とは言え、一般的にはどの宗派にも対応する、簡易数珠が一般的です。

簡易数珠は一重で手を通す短いタイプの数珠で、あらゆる宗派に対応します。

ただし数珠を貸し借りすることはマナー違反となりますので、自分用の数珠を準備しましょう。

②初盆法要の服装

◇初盆法要の服は喪服での参列が適切です

初盆法要は僧侶をお呼びして読経供養を行うため、通常のお盆のような服「普段着」で参加するのではなく、葬儀で着るような服「喪服」を着用します。

男性であれば黒いスーツに白いレギュラーカラーのYシャツ、フォーマルなワンノットの黒ネクタイ、足元は光沢のない黒色の内羽根式プレーントゥが適切です。

女性は、光沢のない黒い素材、無地のワンピースやアンサンブルなどを着用し、基本的に光沢のない黒で統一します。

アクセサリーも一連パールネックレスやひと粒パールのイヤリングやピアス以外は避けて、足元もヒールは3cmほどまでのプレーントゥー、初盆法要にあたりお手伝いがある場合は、黒いエプロンなども持参すると、何かと便利です。

③初盆の香典を持参

◇初盆法要には香典を持参します

初盆法要に参列する際には香典を持参し、地域や家で提灯代をお渡しする風習があれば、それに倣いましょう。

初盆法要は弔事ですので、香典として不祝儀袋に故人との関係性に合わせた費用相場でお金を包みます。

一般的には親族であれば約5千円~1万円ほどが適切で、2万円・6万円など、偶数の数字は割り切れる忌み数字とされるため、用いません。

また「死」を表す「4」、「苦」を表す「9」も忌み数字ですので避けましょう。

そして香典を準備したら、香典袋を入れる袋「袱紗(ふくさ)」に包み持ち歩きます。

香典をお渡しする時には袱紗(ふくさ)を座布団のように、不祝儀袋の下に敷き、両手を添えてお渡しするのがマナーです。

・【図解!】香典の正しい書き方・入れ方とは?表書きの違いや金額の書き方、渡し方も解説

初盆は忌中を過ぎてから

◇四十九日の忌中前にお盆に入る場合、初盆は翌年です

6月・7月に亡くなった新霊の場合、四十九日間の忌中に注意をしてください。

前述したように地域によっては忌中に初盆法要を執り行うケースもありますが、全国的には忌中にお盆を迎えた場合、その年はお盆を行わず翌年が初盆法要になります。

そのため日にちによって四十九日を過ぎていない忌中に、その年のお盆日程が重なることがあるためです。

①6月26日以降は翌年が初盆

◇月遅れ盆とした場合、6月26日以降は翌年が初盆です

それでは具体的な日にちを見て行くと8月13日~15日にあたる全国的な月遅れ盆として日数を計算した場合、翌年に初盆を迎える日にちは6月26日以降となります。

| <初盆(新盆)と忌中> |

||

| [亡くなった日] | [忌明け] | [初盆] |

| ・2025年6月25日 | ・8月12日 | ・2025年 |

| ・2025年6月26日 | ・8月13日 | ・2026年 |

ただ2025年6月25日の場合初盆(新盆)法要ができますが、四十九日法要後すぐに初盆(新盆)法要を行うことになりますよね。

この場合、家族の意向により翌年の2026年に初盆を延ばすことも問題はありません。

もしくは四十九日法要と初盆法要を一緒に行うケースも多いでしょう。

家族親族が近隣に密集している昔ならそれぞれの日に法要を執り行うこともできましたが、現代では遠方から来ている親族も多いです。

お盆休みはありますが、会社によっては忌引き休暇を同じ年に2度も取る可能性も出てくるでしょう。

四十九日法要と初盆(新盆)法要を一緒に執り行う選択であれば、僧侶と相談して進め、2つの読経供養としてお布施を1.5倍~2倍の金額を目安に、多めに包みます。

②7月に亡くなった新霊の初盆は?

◇7月に亡くなった新霊(故人)の初盆は翌年です

例えば、2025年7月1日に故人が亡くなった場合、故人の四十九日目は2025年8月18日となります。

一般的な月遅れ盆の日程では2025年8月13日~15日(16日)なので、四十九日法要は終わっていません。

ただ、なかには忌中(四十九日前)であるなしに関わらず、葬儀後初めて迎えるお盆を初盆(新盆)とする地域も見受けます。

この場合には故人が亡くなった年に初盆(新盆)法要を行うため、思い当たることや不安があれば、親族に確認をしてください。

まとめ|初盆は忌明け後に初めて迎えるお盆です

初盆(新盆)を迎える家族は初盆法要を執り行いますが、近年では家族のみが参列する小規模のものも増えました。

家族のみで初盆(新盆)を執り行う場合、知人友人は別日に自宅へ弔問に訪れる人もいます。

別日に弔問をしたい場合は、反対に8月13日~15日のお盆日程を避け、その前後で連絡を取り訪問すると良いでしょう。

「香典では先方に気を使わせてしまう」と言う場合は、お線香などの供物を持参します。

・初盆法要の香典はいくら包むの?金額相場や初盆の香典マナーを解説、包む袋や表書きは?

お電話でも受け付けております