葬儀や法要の「引き物」とは。引き出物との違いは?家族にひとつ?準備や渡すタイミング

・葬儀や法要の「引き物」とは?

・引き物と引き出物の違いは?

・引き物は家族にひとつ準備する?

「引き物」とは葬儀や法要の際、お帰りの時にお渡しする贈呈品を差します。

また結婚式や祝賀パーティーなどでも、招待客へ引き物が配られるでしょう。

こちらからご案内した弔事では引き物を準備して、お礼にお渡しします。

本記事を読むことで、葬儀や法要の引き物とは何か?引き出物との違いや準備の仕方が分かります。

葬儀や法要の「引き物」とは?

◇法事に参列いただいた方々へのお礼の品です

葬儀や法要など、弔事における「引き物」とは、弔事を執り行う施主による、参列やいただいたお供えに対するお礼の品を差します。

ここで弔事とは、法要の後に施主が振る舞う会食までの催しです。

| <法要と法事の違い> | |

| ①法要 | ・故人のご冥福を祈ること ・僧侶による読経供養など |

| ②法事 | ・法要を含めた催し全般 ・法要後の会食までを含める |

そのため法要と法事は一緒に行われることがほとんどですので、細かく使い分ける必要はありません。

「引き物」「引き出物」は結婚式や祝賀パーティーなどの慶事でも用いられます。

ご案内(弔事)やご招待(慶事)した方々に参加いただいたことへのお礼として、お帰りの際にお渡しする品を差します。

引き物と引き出物は違うの?

◇本来は「引き物」と「引き出物」に違いはありません

本来はどちらもご案内・ご招待した催しに対して、参加いただいた方々へのお礼の品、お帰りの際にお渡しする手土産を差し、いずれの言葉も同じ意味です。

けれども最近では、慶事は「引き出物」、弔事は「引き物」と使い分けたり、四十九日法要では「引き出物」、それ以降の法事は「引き物」などと使い分ける様子も見受けます。

●平安時代に宴を催した主人が、招待客に馬を庭から引き出して(引き物)、贈ったことが始まりです。

それから、宴では招待客のお帰りに食べ物を手土産としてお渡しするようになると、そのうち、貴重品の砂糖などに変わっていきました。

このようなことから「引き物」「引き出物」に厳密な違いはありません。

葬儀や法要の引き物は、誰が誰に贈る?

◇葬儀や法要の引き物は、施主が参列者へ贈ります

葬儀や法要の引き物は、参列いただいたことに対するお礼として用意する品です。

そのため主催する喪主や施主が、参列者へ準備をします。

ただ喪主や施主以外の親族が引き物を用意する地域もあるでしょう。

例えば関西地方では参列者がそれぞれ「粗供養品」として、引き物を用意する風習を持つ地域があります。

地域の風習に倣うこともマナーですので、不安があれば、事前に地域の方々に確認をすると安心です。

葬儀の引き物と、香典返しの違い

◇香典返しは、忌中にいただいた「ご香典」に対するお礼の引き物です

「香典返し」は、通夜や葬儀、四十九日までの忌中にいただいたお供えやご香典に対するお礼の品を差し、四十九日の忌明けに先方のご自宅へ送ります。

通夜や葬儀では、参列者がお帰りの際にお渡しする「会葬御礼」などが、引き物に当たるでしょう。

香典返しと引き物には、料金相場や品選びマナーに違いがありますので、下記より詳しく解説します。

香典返しと引き物の違い;品物

◇香典返しは消え物、法要の引き物は日用品でも良い

弔事で選ぶ品はいずれも派手でななく、落ち着いた「消え物」を選びます。

ただ哀しみを長引かせぬよう、通夜や葬儀、四十九日までの忌中にいただいたご香典へのお礼は、食べ物などの完全な「消え物」が主流です。

例えば、海苔や渇き菓子などが多いでしょう。

一方で家族の哀しみが落ち着いた法要で準備する引き物では、タオルや食器など、後に残る日用品を選ぶ施主も多いです。

香典返しと引き物の違い;料金相場

葬儀の引き物の相場はいくら?

◇引き物は約2,000円~5,000円ほどが料金目安です

葬儀や法要での引き物は、いただいた御仏前(お供え)金額の約1/3~1/2ほどを目安とし、施主が振る舞う会食代と合わせて約50%~70%ほどで用意します。

そのため法要後の会食と合わせて約1万円程度が目安です。

会食がない法要では、引き物も高い料金に調整します。

葬儀の引き物は家族にひとつ?

◇ご香典や御仏前ひと包みに対して、ひとつ用意します

ご家族や夫婦で葬儀や法事に参列される方々は、一般的に夫婦など、世帯でまとめてひとつのご香典や、お供えを包みご持参されるでしょう。

ただしご香典や御仏前がひと包みに対して、ひとつの引き物ですから、夫婦が別々にお供えをいただいた場合は、それぞれ別々に引き物をお渡しするのがマナーです。

引き物は僧侶にもお渡しする?

◇法事の引き物は、読経供養を依頼した僧侶にもお渡しします

葬儀や法要など法事の引き物は特別な事情がない限り、読経供養を依頼した僧侶にも、他の方と同様にお渡しするのが一般的です。

故人の法事を執り行うにあたり、最もお世話になるのは僧侶ですので、忘れないようにお渡しするようにしましょう。

引き物は身内にもお渡しする?

◇独立して別世帯を持つ身内には、引き物を準備します

一般的に喪主や施主と同居している家族や兄弟などの身内は、施主ではないけれども主催者側として準備を進めていることが多いです。

そのため法事でお金を包まない習慣も多く、この場合は引き物も用意しません。

一方、すでに独立して別に暮らす場合、お金を包み持参する身内が多いでしょう。

ご香典や御仏前をいただいたなら、引き物もお礼としてお渡しするのがマナーです。

葬儀や法要の引き物におすすめの品

◇葬儀や法要の引き物は「消え物」がおすすめです

葬儀や法要の引き物は、一般的に哀しみが後々まで残らないように「消え物」「残らない物」を選びます。

現在では特に決まり事はなく自由度も高くなりましたが、昔から下記のような品が、葬儀や法要の引き物に人気です。

| <葬儀や法要の引き物に人気の品> | |

| [定番] | ・お茶 ・海苔 ・砂糖 …など |

| [日用品] | ・タオル ・洗剤 ・石鹸 …など |

| [嗜好品] | ・菓子 ・ドリップコーヒー ・紅茶 …など |

| [近年の人気] | ・カタログギフト |

法事の帰りに手渡しする引き物は、重たすぎない・かさばらない品選びも重要です。

食べ物類などの「消え物」はもちろん、石鹸や洗剤も「哀しみを洗い流す」として、多くの方々に選ばれます。

また、カタログギフトも参列者が自由に選べて、価格帯も広く人気です。

季節により好まれる品

また葬儀や法要の引き物は、季節を考慮して選ぶと喜ばれます。

例えば、夏であればサッパリと食べやすい素麺やゼリー、冬になると温かいうどんや入浴剤などが参列者にも人気です。

葬儀や法要の引き物でタブーの品

◇仏教儀式である葬儀や法要の引き物は、生ものを避けます

…また慶事など喜び事で扱う品もタブーです。

葬儀や法要の引き物として控えるべき品は、生肉や生魚などの生ものです。

葬儀や法要は仏教儀礼のひとつなので、殺生を連想させる「四つ足生臭もの」である、生肉や生魚は避けられます。

また慶事の引き物には選ばれる喜び事、お祝いを表す昆布・鰹節などもまた、祝い事を連想させるため、葬儀や法要など、弔事の引き物としてはタブーです。

葬儀の引き物で避けたい品

◇金券や高価すぎる品は、引き物として避けると良いでしょう

さらに葬儀や法要など弔事の引き物として、タブーではないものの、金額がハッキリと分かる金券、高価すぎる品は、相手に気遣わせたり、不躾な印象を与えることから、避けると無難です。

葬儀や法要の引き物で選ぶ品数は?

◇葬儀や法要の引き物は、複数の品数をセットでお渡しすることが多いです

葬儀や法要の引き物は、1つか2つ以上の品がセットになったものもあります。

特に関西や西日本では、2つ以上の品をセットした引き物が多いです。

| <弔事の引き物と予算の関係> | |

| [引き物の予算] | |

| ●3,000円の場合 | ・1つ…3,000円×1つ=3,000円 ・2つ…1,500円×2つ=3,000円 ・3つ…1,000円×3つ=3,000円 |

…このように引き物の品数が増えても、金額が増える訳ではありません。

用意する品数は地域の風習によって大きく異なるので、事前に周囲の方に確認しておくと良いでしょう。

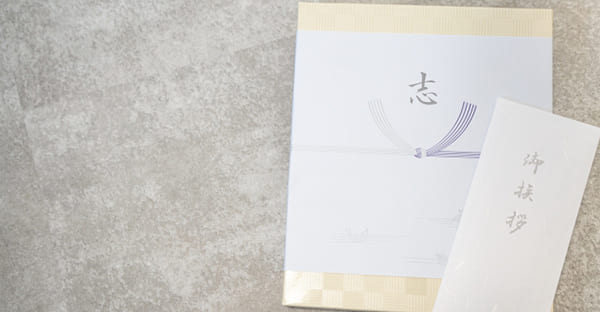

葬儀や法要の引き物;包み方マナー

◇葬儀や法要の引き物は、掛け紙を掛け、表書きを記載します

結婚式などの慶事や祝い事、お礼の品は一般的に「のし(熨斗)」の付いた「熨斗紙」を掛けますよね。

葬儀や法要などの法事での引き物にも紙は掛けますが、これは「掛け紙」です。

| <掛け紙と熨斗紙の違い> | |

| ①熨斗紙 | ・熨斗あわびが付く ・赤白などのめでたい水引 |

| ②掛け紙 | ・熨斗あわびはない ・白黒や白黄などの水引 |

慶事で扱う熨斗紙に印刷された「熨斗あわび」は、慶事の際に添える縁起物ですので、弔事である葬儀や法要の引き物には相応しくありません。

またもともとは引き物に掛け紙を巻いた後、水引を結びますが、現代はほとんどが簡略化され、水引が印刷された掛け紙が一般的でしょう。

掛け紙の種類

◇掛け紙にはいくつかの種類があります

仏式の葬儀や法要であれば、蓮の花が描かれた掛け紙を選んでも良いでしょう。

ただキリスト教や神道など、仏教以外の儀式で扱う引き物には、蓮の花が描かれたものは相応しくないので注意をしてください。

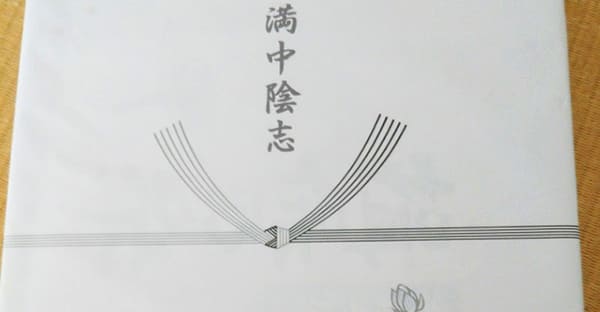

引き物の表書き

◇全国的に広く使用される表書きは、「志」「粗供養」です

葬儀や法要の引き物で使用される表書きは、地域によってさまざまにあります。

もしも迷うようならば「志」が全国的に最も一般的で、失礼に当たりません。

また表書きは印刷された掛け紙を用意してくれるお店も多いですが、自分で書く場合は、四十九日までは薄墨、それ以降の法要の引き物は濃い黒墨で書きます。

| <弔事の引き物の表書き> | |

| [表書き] | [用途(地域)] |

| ①満中陰志 | ・四十九日法要の引き物 |

| ②粗供養 | ・法事全般 |

| ③一周忌など | ・年忌法要の引き物 |

| ④忌明志 | ・関西地方に多い |

| ⑤茶の子 | ・中国、九州地方に多い |

関東では「志」「粗供養」が良く使われ、一方で関西では「満中陰志」「忌明志」「粗供養」などの表書きが多くなるでしょう。

仏式以外の宗派では?

◇キリスト教や神道では「偲び草」などの表書きも使用されます

仏教以外の宗派では、キリスト教でも神道でも「偲び草」がおすすめです。

神道では仏式の儀式と同じく「志」を用いますが、「偲び草」や「一年祭」などの表書きも使用されますが、キリスト教では「偲び草」を用います。

表書きの下には何を書く?

◇水引の下部分には、贈り主の名前を書きます

喪主(施主)側の名前で「〇〇家」、または姓のみを記載するのが一般的です。

最近では送り主である喪主(施主)の氏名を書く引き物も多いでしょう。

水引の種類は?

◇葬儀や法要の引き物で用いる水引は、黒白の結び切りが通例です

ただ水引の種類にも地域性があるので、思い当たる人は年配の親族や地域の方々に確認をしてみても良いでしょう。

| <水引の種類> | |

| ①白黒の結び切り | ・関東~東日本エリア ・全国的 |

| ②黄色結び切り | ・関西~西日本エリア ・北陸地方 …の一部地域 |

葬式や法要など、弔事の引き物で使用される水引の「結び切り」は、不幸を繰り返さないという意味があります。

結婚式やお見舞いでも結び切りが使用され、一度結ぶと解けないことが由来です。

葬儀や法要の引き物の渡し方

◇葬儀や法要の引き物は、会食終わりにお渡しするのが適切です

葬儀や法要の引き物は、法要後の会食「お斎場(おとき)」が終わった後、参列者がお帰りになる際にお渡しします。

あまりに早い段階で手渡してしまうと、荷物になるばかりでなく、会場に忘れてしまう可能性もあるので、注意が必要です。

参列者が多い時の、引き物の渡し方

僧侶へ引き物を渡すタイミング

◇僧侶への引き物は法要の後、お布施と一緒にお渡しします

葬儀や法要の引き物は読経供養をお願いした僧侶にも、お渡しするのがマナーです。

僧侶へ引き物をお渡しするタイミングは、お布施と合わせるとスマートでしょう。

法要が始まる前または終わった後に、僧侶の控室でお渡しします。

・【図解】お布施マナーとは?封筒や書き方、金額は?お札の入れ方・渡し方もイラスト解説

引き物を郵送する場合

◇欠席の方からお供えをいただいた場合など、引き物を郵送します

葬儀や法要へのご案内状を出したものの、何らかの事情で欠席された方から、御仏前やお供えを郵送や代理でいただくことも多いです。

このようなケースでは、いただいた御仏前(お供え)のお礼として、引き物を郵送で送ります。

郵送で引き物を送る時には、忘れずに御挨拶状を添えて送りましょう。

・四十九日法要に役立つ簡単な挨拶の例文とは?いつ・どのタイミングで行う?状況ごと解説

まとめ;葬儀や法要の引き物は、参列いただいたお礼の品です

法要の引き物は、四十九日法要や一周忌などの年忌法要に参列いただいたこと、そして参列時にいただいた御仏前(お供え)への感謝の気持ちとしてお渡しします。

そのため法要などの法事のお返し(返礼品)は、引き物と考えて問題はありませんが、香典返しと四十九日法要の引き物は、別のものですので、注意をしてください。

例えば、通夜や葬儀でご香典をいただいた方が、四十九日法要に参列されて御仏前やお供えをいただいた場合、四十九日法要の引き物と、香典返しの両方をお渡しします。

四十九日法要では当日、引き物をお渡しして、その後に改めて香典返しを送るのが一般的です。

お電話でも受け付けております