【葬儀マナー】数珠の持ち方扱い方に作法はある?焼香でのマナー、持ち歩く時タブーまで

葬儀や法要の参列時には、数珠の持ち方扱い方のマナーを理解して、堂々と振る舞いたいですよね。

葬儀に必須の数珠は持ち方に仏教的な意味合いもあり、数珠自体が浄土の世界へと繋がる扉、仏様そのものでもあるため、丁重に扱うとされてきました。

細かな数珠の持ち方は仏教宗派により違いがありますが、自分の家の宗派に倣って問題はありません。

今回は、葬儀で堂々と振る舞えるよう、数珠の持ち方扱い方のマナーやタブー、仏教宗派によって違う持ち方を、数珠の役割やお焼香の仕方も含めてお伝えします。

【葬儀マナー】数珠の持ち方扱い方に作法はある?焼香でのマナー、持ち歩く時タブーまで

数珠の意味とは?

数珠は、天然石や木を丸く加工しビーズ化した物を紐で通して輪にしたものです。

また数珠には別名もあり、念珠とも呼ばれています。

数珠の選び方を理解するには、仏具としての数珠の役割を知っておくと良いでしょう。

数珠には特別な力があるとされてきたためです。

●数珠(念珠)を持ち合唱すると…、

・故人と繋がる

・煩悩が無くなり供養される

・仏様の境地に近づく

・浄土の世界が広がる

…などなどと言われ、真言宗や浄土宗、天台宗、浄土真宗など、日本にはさまざまな仏教宗派がありますが、それぞれの数珠の形があります。

このように仏教において数珠は大きな役割を持ち、仏教では人々が持つことで、厄除けの役割になるとされてきました。

数珠の起源は?

数珠の起源は、古代インド、ヒンドゥー教の教徒の習慣から来ています。

玉を使ってお祈りの回数を数える事が仏教に伝わり、日本でも仏教の教えとして数珠を使うことになりました。

数珠の選び方以前に、しばしば地域によって数珠を用いない場合もありますよね。

例えば、独自の御願文化が根付く沖縄では、そもそも数珠を用いない葬儀も少なくありません。

●数珠が仏教に伝わり一般化するまでは、高級品と扱われていた為、貴族や住職など一部の人間でしか持つ事ができなかったとされています。

→ですが、仏教の数珠を持つことが庶民に広がるにつれて、その教えが進み仏事に欠かせないものとなりました。

最近では数珠をブレスレットのように着用し、仏具以外の利用ケースも増えてきていますよね。

ただ数珠の選び方としては、基本的に「パワーストーンブレスレット」と「数珠」では意味が違うので注意が必要です。

数珠の種類

数珠の持ち方と言っても、数珠には種類が本式数珠と略式数珠の2種類があり、それぞれの特徴を持っています。

(1)本式数珠

…108個の玉から出来ていて、各宗から正式に認められた数珠

(2)略式数珠

…数珠の本来の形はそのままですが、簡略化された一重の数珠

数珠の持ち方は宗派によって異なります(後述)が、共通するマナーがあるので基本を押さえておけばOKです。

数珠は左手に持つ

斎場に向かう際は、ポケットやバックに入れるようにして、いつでも取り出せるようにする事が望ましいです。

●直接バックに入れてしまうと数珠が傷ついたりする可能性があるため、数珠を入れる専用の袋を持参すると良いでしょう。

数珠を購入する際に専用の袋が付いてきますので着席するまでは、ポケットや袋に入れて構いません。

着席時は数珠を左手に、「本式数珠」は長いので2連にして持ちます。

なぜ左手なのか?

補足ですがなぜ左手なのか?ということに疑問を持たれた方もいるのではないでしょうか。

・左手は仏様の世界を繋ぐ手

・右手は現世を繋ぐ手

この左手と右手を合わせることで、煩悩や不浄を清めてくれます。

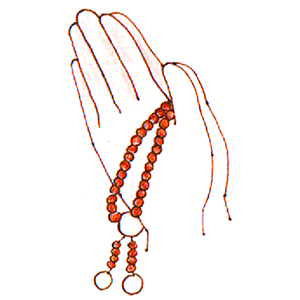

数珠の持ち方

読経の時には、数珠の輪の中に左手の4本指を通して親指で押さえて膝の上におきます。

合唱の時は、数珠の輪の中に両手4本指を通して房を下垂らします。長い数珠の場合は、両手に4本指を通し、手のひらで数珠をすり合わせます。

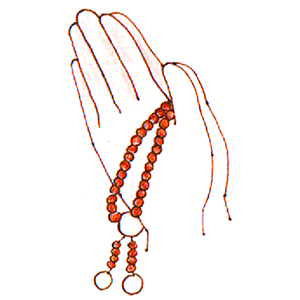

<片手数珠の持ち方>

(1)片手に掛ける

左手の親指と人差し指の間に輪を掛けて、そのまま合掌。

(輪は4本の指から甲に掛かる)

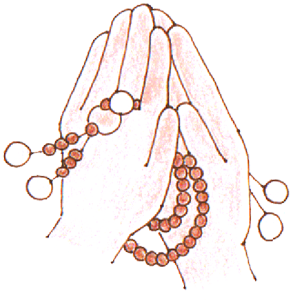

(2)両手に掛ける

…両手の親指と人差し指の間に掛けて合掌。

(輪は4本の指から甲に掛かる)

片手、両手関係なく輪を掛ける時には、数珠の房が下へ垂れる持ち方をしてください。

本式数珠の持ち方は宗派で違う

本式数珠の持ち方は宗派によって変わります。

多くの宗派では長い輪を二重にして、左手の親指と人差し指の間に掛け(房は下に垂らす)、

そのまま合掌をしますが、そうではない宗派もあるので確認をしてください。

(1)曹洞宗・臨済宗

・二重にした本式数珠を左手の親指と人差し指の間に掛ける。

・房は下に垂らす。

(2)真言宗

・一重のまま2つの房部分を、両手の中指に掛ける

・そのまま合掌(房は手の甲に来る)

(3)天台宗

・二重にした本式数珠

・親玉が手の平に来るように左手の親指の付け根に掛ける

・そのまま右手を合わせる(房は手の内にある)

(4)浄土宗…2通りの持ち方があります。

●親指側に房が垂れる数珠の持ち方

・二重にした本式数珠

・合掌した両手の親指に、房を外側にして掛ける

(房は親指の外側、下に向かって垂れる)

●輪が4本の指から甲に掛かる数珠の持ち方

・二重にした本式数珠

・両手を合掌し、4本の指から甲へ掛ける

(房は両手の甲から下に垂れる)

(5)浄土真宗…本願寺派と真宗大谷派があります。

●本願寺派

・二重にした本式数珠

・合掌した両手の4本の指から甲へ掛ける

(房は両手の甲から下へ垂れる)

●真宗大谷派

・二重にした本式数珠

・合掌した両手の4本の指から甲へ掛ける

・房は親指の付け根側にして、左手の甲へ向けて垂らす

(6)日蓮宗

・一重の輪を「8」になるよう一回ねじる

・2つの房部分を中指に掛ける

・そのまま合掌(房は手の甲に来る)

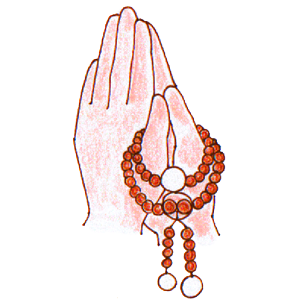

焼香の際の数珠の持ち方

基本的には、数珠は左手に持ち、焼香の番になったら房を下におろし、左手に数珠を持って焼香台前まで行きます。

お焼香の仕方

少し話はずれますが、数珠の持ち方とともに葬儀で気になる作法がお焼香の仕方ですよね。

お焼香の仕方は、正確には合掌時の数珠の持ち方同様、仏教宗派により回数が少しずつ変わります。

●焼香台の前に立ったら、遺族に一礼、右手の人差し指と中指・親指で抹香をつまみ抹香を香炉に置きますが、この時「おしいただく」作法があるので注意をしてください。

「おしいただく」とは、頭を軽く下げ、目の高さまで摘んだ抹香を香炉に置きますが、このおしいただく回数も、仏教宗派で少しずつ違います。

| 宗派 | 焼香の回数 | おしいただく回数 |

| 曹洞宗 | 2回 | 1回目のみ、おしいただく |

| 臨済宗 | 1回 | おしいただく決まり事はない |

| 真言宗 | 3回 | 3回全ておしいただく |

| 天台宗 | 1回・3回(決まりなし) | |

| 浄土宗 | 1回・3回(決まりなし) | |

| 浄土真宗本願寺派 | 1回 | おしいただかない |

| 浄土真宗大谷派 | 2回 | おしいただかない |

| 浄土真宗高田派 | 3回 | おしいただかない |

自分の家の仏教宗派に倣ったお焼香の仕方で問題はありませんが、他の仏教宗派は上記を参考にしてください。

数珠の扱い方、2つの注意点

人生で葬儀を何回も経験することではありませんよね。

身内の人が亡くなり不要になった数珠は、喪服などのポケットすぐに取り出せるところに大切に保管しておきましょう。

(1)数珠の貸し借りはしない

(2)床や椅子に置かない

(1)数珠の貸し借りはしない

数珠は日常的に使用するものではありませんから、ついつい家族や友人間で貸し借りをしたくなるものですが、本来、数珠は貸し借りをするものではありません。

●数珠には「持ち主の念が込められている」「仏と持ち主をつなぐ」仏具であるため、人との共有は望ましくありません。

また、しばしば葬儀に数珠を忘れたとして、他の参列者が焼香を終えた後に数珠を借りて、自分も焼香を行うケースがありますが、これもタブーです。

前述したように、今では100円均一やコンビニでも販売されていることがあるので、気付いたら近郊で購入するようにしてください。

(2)床や椅子に置かない

このように数珠は仏教において、持ち主と仏様、浄土を繋ぐ仏具ですので、大切に扱うことが大切です。

数珠を小さな仏様と捉え、お尻を置く場所である椅子や、足元である床に置くなどは避けてください。

●葬儀の参列時、数珠は…、

・手に持つ

・バックに入れる

・ポケットに保管

などの方法で、肌身離さずに持ち歩くようにししょう。

最後に

今回は数珠の持ち方や扱い方の基本的なマナーをお伝えしました。

本式数珠はそれぞれの仏教宗派によって持ち方が違い、作法も細かく伝えられているので、何かと気配りが必要な葬儀の参列時、数珠の持ち方まで配慮する余裕がなさそうであれば、略式数珠でも充分問題はありません。

安い数珠を100円均一などで購入した時など、しばしば参列時に数珠の紐が切れて飛び散ってしまった体験談などもありますが、この場合は落ち着いて拾いまとめれば大丈夫です。

もともと数珠が切れた時には、不幸を吸収した、不幸の連鎖が切れたなどの意味合いで捉えられますから、不吉を呼ぶものではありません。

※数珠の選び方については、下記記事をご参照ください。

・【葬儀マナー】初めて購入する数珠の選び方☆豆知識と5つのポイント

まとめ

数珠の持ち方、扱い方のマナー

・本式数珠と略式数珠がある

・左手で持ち歩く

・略式数珠は親指と人差し指に掛けて合掌

・本式数珠は宗派により掛け方が違う

・お焼香も宗派により違う

・数珠の貸し借りはしない

・数珠を畳や椅子に置かない

・参列時は手やバッグ、ポケットで保管

お電話でも受け付けております