お彼岸にお墓参りできない人へ|自宅でできる六波羅蜜と供養の方法

春と秋に訪れる「お彼岸」は、故人やご先祖様を偲ぶ大切な供養の時期です。

本来ならばお墓参りに出向き、手を合わせるのが習わしとされていますが、仕事の都合や遠方に暮らしている場合など、「どうしてもお墓参りができない…」という方も多いのではないでしょうか。

お彼岸にお墓参りができない時にも、自宅でできる供養として、仏教の修行「六波羅蜜(ろくはらみつ)」があります。

六波羅蜜は、お彼岸の7日間に合わせて1日1つずつ実践することができ、仏壇がなくても供養ができない訳ではなく、手軽に取り入れられるのが特徴です。

この記事では、「お彼岸にお墓参りできないとき、どのように供養すればいいのか?」という疑問にお応えしながら、六波羅蜜を取り入れた自宅での供養方法をわかりやすく解説していきます。

お彼岸とは?なぜお墓参りが必要かも解説

お彼岸は、日本独自の仏教文化として長く受け継がれてきた先祖供養の習慣です。

この時期には多くの方が「お墓参り」を通じてご先祖様を偲びますが、近年では「お墓参りができない」という人も増えてきました。まずは、お彼岸の由来や意味を整理しながら、なぜこの時期に供養を行うのかを見ていきましょう。

彼岸の意味と由来

「彼岸(ひがん)」とは、仏教において“悟りの世界”や“あの世”を意味する言葉です。

これに対して、私たちが生きているこの現実の世界は「此岸(しがん)」と呼ばれます。お彼岸の期間は、春分・秋分の日を中日とした前後3日間、計7日間で構成され、昼と夜の長さが等しくなることから「此岸と彼岸が最も通じやすい時」とされてきました。

こうした時期に、私たちは「仏道を意識し、先祖に想いを馳せること」が大切だと考えられており、それが今日の供養行事へとつながっています。

お彼岸にお墓参りをする理由

お彼岸にお墓参りをするのは、ご先祖様の霊に感謝と祈りを届けるためです。

特に春分・秋分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」ともされており、私たちの命が今ここにあることをご先祖様のおかげと捉え、墓前に手を合わせる風習が根付いていきました。

ただし、現代ではさまざまな事情から「お墓参りができない」という人も少なくありません。

遠方に墓所がある、体調や仕事の都合、あるいはお墓自体を持たない方など、状況は人それぞれです。そんなときでも、手を合わせる気持ちや日常の中でできる供養を大切にすることが、何よりのご供養になるのです。

・お墓掃除のやり方6つのポイントは?誰が年に何回、いつ掃除をする?持ち物や順番も解説

彼岸と仏道修行「六波羅蜜」の関係

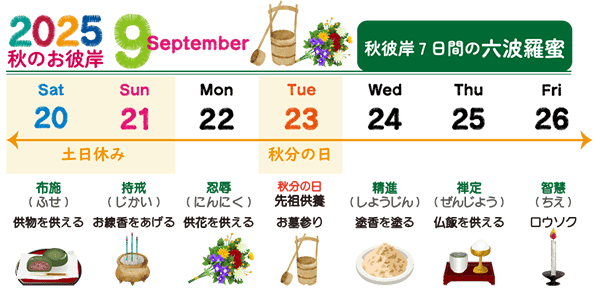

お彼岸の7日間は、仏道修行のひとつである「六波羅蜜(ろくはらみつ)」を日々の生活の中で意識する期間でもあります。

六波羅蜜とは、布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧という6つの徳目から成る修行で、「この世にいながら仏の境地に近づく」ための実践的な教えです。

仏教では、彼岸に至るために六波羅蜜を日々の行いに取り入れることが推奨されてきました。

つまり、お墓参りができないでも、六波羅蜜を通じてご先祖様に感謝を捧げ、自らの心を見つめ直すことができる――それこそが、お彼岸の本質ともいえるのです。

春と秋、彼岸の時期とお墓参りの意味

お彼岸といえば、春と秋に年2回訪れる仏教行事です。

しかし「春彼岸と秋彼岸って何が違うの?」「いつが正確な時期なのかよく分からない…」という方も多いのではないでしょうか。

このセクションでは、春彼岸・秋彼岸の特徴と意味、そして具体的な日程について、仏教的な背景とともにわかりやすくご紹介します。

春・秋の違いと特徴は?

春彼岸と秋彼岸の基本的な構成は同じで、いずれも「中日(春分・秋分の日)」を中心に、前後3日ずつ、計7日間の期間で行われます。

ただし、気候や暮らしの節目と重なるため、地域によっては供養の雰囲気や行事内容に若干の違いが見られることもあります。

新年度の始まりと重なりやすく、家族が集まりやすい時期。桜や春の草花を供えることが多く、柔らかい印象の供養が特徴です。

● 秋彼岸:

収穫の季節であり、「実りに感謝する」という意味も込められます。暑さが落ち着き、静かな気持ちで故人と向き合うには最適な時期です。

どちらも「供養の心を新たにする節目」であり、季節の変わり目に心を整える意義があります。

2025年・2025年|お墓参りに行く彼岸日程はいつ?

お彼岸は毎年、春分の日と秋分の日にあわせて決まるため、具体的な日付は年によって異なります。以下に直近2年分の彼岸日程をまとめました。

【2025年】

●春彼岸:3月17日(月)〜3月23日(日)※中日=3月20日(春分の日)

●秋彼岸:9月20日(土)〜9月26日(金)※中日=9月23日(秋分の日)

【2026年】

●春彼岸:3月17日(火)〜3月23日(月)※中日=3月20日(春分の日)

●秋彼岸:9月20日(日)〜9月26日(土)※中日=9月23日(秋分の日)

お彼岸の期間中は、仏壇のお手入れや供物の準備、お墓参りなどを通して、感謝と祈りを捧げる時間を設けましょう。

お墓参りに行けない場合でも、自宅でできる供養を行うことで、心を通わせることができます。

なぜこの時期にお墓参りするのか?仏教の意味づけ

お彼岸の時期は、太陽が真東から昇り、真西に沈む「昼と夜の長さがほぼ等しくなる日」を中心に据えられています。

仏教ではこの自然現象に意味があるとされ、「此岸(しがん/現世)」と「彼岸(ひがん/悟り・極楽浄土)」が最も近づくタイミングと考えられてきました。

中日である春分・秋分の日は、物理的にも精神的にも「バランスの取れた日」であり、自分自身を見つめ直し、先祖への感謝を深めるのに適した日とされています。

また、この期間は仏道修行の六波羅蜜を実践するための特別な機会でもあります。

日々の生活の中で「供養の意味」を問い直し、形式にとらわれない心のつながりを育む――それがお彼岸の真の目的なのです。

・お墓参りはいつ行く?2025年のお盆やお彼岸に良い日や時間、マナーや服装は?

お盆とお彼岸の違いとは?お墓参りができない時

「お盆とお彼岸、どちらも先祖供養の行事だけれど、違いがよく分からない…」という方も少なくありません。

どちらも「お墓参り」や「供物を供える」といった点では共通していますが、その由来・意味・目的には明確な違いがあります。

このセクションでは、両者の違いと役割を整理し、「お墓参りができないときはどうするか」までを含めてご紹介します。

お盆とお彼岸の共通点と違い

共通点としては、どちらも「ご先祖様に感謝を伝える供養行事」であり、家族が集まってお墓参りをしたり、仏壇にお供えをするなど、日常とは異なる祈りの時間を設ける点が挙げられます。

しかし、起源と意味合いには大きな違いがあります。

| 比較項目 | お盆 | お彼岸 |

|---|---|---|

| 起源 | 盂蘭盆会(うらぼんえ)という仏教行事 | 仏道修行「六波羅蜜」の実践期間 |

| 目的 | ご先祖様の霊を一時的に迎えて供養する | 自分自身の修行と先祖への感謝 |

| 時期 | 毎年8月13日〜16日ごろ(地域差あり) | 春分・秋分を中日とした前後3日間(年2回) |

| イメージ | 精霊馬・迎え火・送り火などの儀式が中心 | お墓参りと日常的な善行・修行 |

お盆は「ご先祖の霊をお迎えし、もてなす」行事なのに対し、

お彼岸は「悟りの境地(彼岸)に向かうための修行と感謝」の時間とされています。

お墓参りができない|どちらを重視すべき?

仏教的には、お盆よりもお彼岸の方が本来の教えに基づいた修行的要素が強いとされます。

お盆は民間信仰との結びつきも深く、日本独自の風習が色濃く残る行事ですが、お彼岸は大乗仏教に基づく正式な行として「六波羅蜜」を意識する機会とされています。

とはいえ、どちらが優れているということではなく、

● お彼岸=“自分を律し整える”修行の行事

というように、それぞれ異なる目的を理解した上で大切にするのが望ましいといえるでしょう。

お盆にお墓参りができない|彼岸でもいい?

「お盆にお墓参りができなかったけれど、それを彼岸に代えてもよいか?」という相談はよくあります。

結論から言えば、まったく問題ありません。仏教では、手を合わせる気持ちにこそ意味があるとされており、日や場所にこだわる必要はありません。

むしろ、秋の彼岸は暑さも落ち着き、落ち着いた気持ちで供養に向き合える時期です。

また、春彼岸は年度の節目と重なりやすく、新たな気持ちで供養を始めるのにも適しています。

現代では、仕事や家庭の事情でお盆の帰省やお墓参りが難しい方も多いため、お彼岸を代替・補完の機会としてとらえるのは自然なことです。

大切なのは、どのタイミングであっても「感謝と祈りの心」を忘れずに向き合うこと。それが何よりの供養になります。

・【保存版】お盆の意味・由来・時期と供養の基本をわかりやすく解説

お彼岸にお墓参りできない理由とその対処法

お彼岸といえば「お墓参り」というイメージが強いですが、近年ではそれが難しいと感じている方も少なくありません。

遠方に住んでいたり、体調や家庭の事情、仕事の都合など、「お墓参りができない理由」は人それぞれです。

ここでは、「お墓参りができない・行かない」場合にどうすればいいのか、対処法や仏教的な考え方をふまえて解説します。

お彼岸にお墓参りができない問題・理由とは?

お墓参りができないと感じる問題や理由は、現代のライフスタイルや社会環境によるところが大きいです。よくある問題や理由は以下の通りです。

● 仕事や学校など、日程の都合がつかない

● 介護や育児など家庭の事情で外出が難しい

● 自身や家族の体調不良

● そもそも「お墓」がない(納骨堂・永代供養墓・散骨など)

このように、「お墓参りができない」という状況は誰にでも起こり得ることです。

大切なのは、「お墓参りができないこと」に対して後ろめたさを感じすぎず、自分にできる供養の形を考えることです。

お墓参りができない悩みの対処法|自宅供養という解決法

お墓参りができない場合でも、自宅で供養する悩みの解決方法はたくさんあります。とくにお彼岸の期間は、毎日1つずつ「六波羅蜜」の実践を意識することで、場所に関係なくご先祖様への感謝を届けることができます。

具体的には、以下のような方法があります。

● 仏壇がなくても、小さな供養スペース(写真+花+お茶など)をつくる

● 西方(極楽浄土の方角)に向かって手を合わせる

● 故人の好きだったものを用意して語りかける

● 1日1つの六波羅蜜(布施・持戒・忍辱など)を意識した行動を心がける

お彼岸の供養は「お墓に行くこと」が目的ではなく、故人を想い、自分を整える時間を持つことが本質です。

お墓参りができないからといって、供養ができないわけではありません。

お参りに行けない時|「行かない」の「しない」は罰当たり?

「お彼岸にお墓参りに行かないと罰当たりにあたるのでは?」と罰を気にする方もいますが、仏教の考え方ではお参りをする・しないで罰はなく「形式よりも心」が重視されます。

そもそも、お彼岸とは仏道修行の期間であり、「六波羅蜜」を実践することで極楽浄土(彼岸)に近づくという意味合いがあります。つまり、日々の生活の中で感謝や思いやりの心を持つことこそが、先祖供養につながるのです。

たとえお墓参りに行けない場合「行かない」選択をしたとしても、

● 手を合わせて祈りを捧げる

● 故人を想って静かな時間をもつ

こうした行為ができていれば、マナー違反とは言えません。

むしろ、無理をして形式だけ整えることよりも、自分にできる供養を心を込めて行うことが、現代の供養スタイルとして自然なのではないでしょうか。

お墓参りができない|自宅供養と六波羅蜜の流れ

お彼岸の供養といえば「お墓参り」が一般的ですが、近年ではさまざまな事情でお墓に行けない時もありますよね。

お墓に行けない時でも、供養の気持ちをかたちにする方法はたくさんあります。

ここでは、お墓に行けない場合にも、お仏壇や自宅でできる供養の方法と流れ、さらに仏壇がない場合の代替手段についても解説します。

お墓参りができない|自宅でも供養はできる

お墓に行けない場合でも、供養の心があれば自宅でも十分に先祖供養は可能です。

特にお仏壇がある場合は、仏壇の前で手を合わせ、お線香や供物をお供えすることで、お墓参りと同じように心を届けることができます。

お彼岸の7日間は、六波羅蜜の教えにしたがって、日ごとにテーマを決めて向き合うのがおすすめです。

たとえば「布施の日」には家族や他人に優しい言葉をかける、「禅定の日」には静かに目を閉じて心を落ち着けるなど、小さな実践の積み重ねがご先祖への供養となるのです。

お参りに行けない場合、仏壇がないと供養できない?

自宅にお仏壇がない場合でも、供養をあきらめる必要はありません。

小さな台の上に白い布を敷き、故人の写真やお花、お茶などを並べるだけで、立派な簡易供養の場となります。

また最近では、ミニ仏壇や供養棚といった省スペース型の仏壇も普及しており、賃貸住宅や一人暮らしの方にも取り入れやすくなっています。

形式にとらわれすぎず、自分が心を込められる場所で手を合わせることが何より大切です。

特に彼岸の期間は、「お墓参りできない自分を責める」のではなく、「できる範囲で想いを届ける」ことを意識しましょう。

お参りできない|「六波羅蜜供養」という考え方

お墓参りできない|六波羅蜜とは?お彼岸に行う6つの修行

六波羅蜜(ろくはらみつ)とは、仏道修行の基本とされる6つの実践を指し、「この世にいながら仏の境地に至るための行い」とされています。

お彼岸の7日間では、春分・秋分の日を中心に、その前後3日間で1日1つずつ六波羅蜜の修行を意識して行うのが伝統的な供養のかたちです。

ここでは、それぞれの修行内容と、お墓参りができない方でも実践できる方法を解説します。

布施(ふせ)|供物や気遣いで施す心

布施とは「見返りを求めず与えること」で、六波羅蜜の最初の修行です。

仏教では、金品だけでなく、言葉や思いやりの心を差し出すことも布施とされます。

お彼岸の初日(彼岸入り)には、お仏壇にお供物やお茶、お水などを供え、静かに手を合わせましょう。

また、お墓参りができないときは、身近な人に親切にする、困っている人に声をかけるといった日常の行動も、立派な「布施」になります。

持戒(じかい)|日々の行動を見直す

持戒とは「自らを律して、善悪の判断を大切に生きること」。

お彼岸の2日目には、生活習慣を整えたり、自分の言動を振り返る時間を持つのがおすすめです。

お墓参りができないことで気持ちが沈んでしまうこともあるかもしれませんが、そんなときこそ、自分の心を整え、落ち着いて生活することが何よりの供養になります。

仏壇があれば、朝一番にお線香を手向け、今日一日を丁寧に生きる誓いを立ててみましょう。

忍辱(にんにく)|感情を抑え、静かに耐える

忍辱とは「怒りや苦しみ、不満などを静かに受け入れること」。

人生には思い通りにならないことも多くありますが、心を乱さず耐え忍ぶ姿勢が、仏の教えにつながるとされています。

お彼岸の3日目には、季節の花を仏前に供え、日々の感情に振り回されず穏やかに過ごすことを意識しましょう。

お墓参りができないことに罪悪感を抱くよりも、「今日も無事に過ごせている」ことに感謝する姿勢が大切です。

精進(しょうじん)|役割を全うする努力

精進とは「怠けることなく、自分の務めを真摯に果たすこと」。

与えられた役割をコツコツと続けることが、仏道においても重要な修行とされています。

お彼岸の4日目または中日(秋分の日)は、先祖供養を行う中心の日でもあります。

たとえお墓に行けなくても、掃除や食事づくりなど、日常の営みを丁寧に行うことが「供養の心」に通じます。

禅定(ぜんじょう)|平静な心を保つ

禅定とは「心を静かに保ち、内面と向き合うこと」。

何かに追われるように日々を過ごす現代人にとって、静かな時間をもつことは意外と難しいかもしれません。

お彼岸の6日目は、ロウソクや仏飯を供えて、一日の終わりにゆっくりと深呼吸をしてみましょう。

たった数分でも、静かな時間をもつことで、心の波が穏やかになるのを感じられるはずです。

智慧(ちえ)|本質を見極めるまなざし

六波羅蜜の最後は「智慧」です。ここで言う智慧とは、知識や頭の良さではなく、「物事の本質を見抜く力」を意味します。

お彼岸の最終日には、ロウソクに火を灯し、自分がこれまで何に執着していたのかを振り返ってみましょう。

たとえば「お墓参りに行かないと失礼かもしれない」といった思い込みも、

心を込めて供養する方法が他にあると気づくことが「智慧」につながるのです。

お参りできない|お彼岸にお供えすべきもの、タイミングとマナーを紹介

お彼岸には「お墓参り」や「供養」が欠かせませんが、その際に重要なのが「お供え物(供え物)」の準備です。

仏壇やお墓に何をどのように供えるべきか、迷った経験はありませんか?

このセクションでは、お彼岸にふさわしいお供え物やタイミング、マナーについて、仏教の基本をふまえて分かりやすくご紹介します。

お墓参りに行けない場合でも、自宅供養で同じように実践できますので、ぜひ参考にしてください。

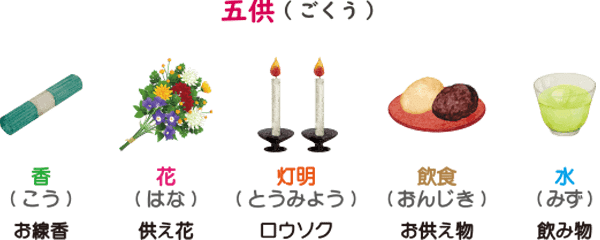

お墓参りできない|仏壇に供えるべき基本の「五供」とは?

仏前に供える基本のセットは「五供(ごく・ごくう)」と呼ばれ、仏教における伝統的な供養の形式です。

お彼岸には、この五供を整えることが、心を込めた供養につながります。

香りで場を清め、仏様やご先祖様と心を通わせる意味があります。

● 花(はな)…生花を供える

生命の象徴であり、故人への敬意や感謝を表します。季節の花がおすすめです。

● 灯明(とうみょう)…ロウソクを灯す

暗闇を照らす「智慧の光」とされ、気づきや真理を象徴します。

● 飲食(おんじき)…ご飯や菓子などの食べ物

一緒に食卓を囲むような思いで、故人の好きだったものを供えるのも良いです。

● 水(みず)…清らかな水を供える

命の源である水は、浄化と感謝の心を表す基本の供物です。

これらは仏壇・お墓どちらでも共通です。お墓参りに行けない場合は、自宅に簡易的な供養スペースを用意し、同様に五供を揃えることで、十分なご供養となります。

お墓参りできない|仏壇にお彼岸のお供え物

「何を供えれば良いのか?」と迷う方も多いですが、基本は「故人が生前好きだったもの」「季節のもの」「日持ちする清浄なもの」を基準に選ぶと良いでしょう。

● 季節の果物(りんご・みかん・柿など)

● 和菓子(おはぎ・ぼたもち・最中など)

● 白米や炊き込みご飯、塩むすび

● 故人の好物(甘いものやお茶など)

● 無臭の花や落ちにくい花びらの生花

供える際は、「食品は包装を外して小皿に移す」「花は左右対称に飾る」などの細やかな配慮が、仏前への敬意につながります。

また、お供えは仏様やご先祖様と「心を通わせる行為」であるため、見た目の豪華さよりも、真心を込めて丁寧に並べることが最も大切です。

お参りできない|お供えのタイミングやマナー

お彼岸にお供えをするタイミングとしては、「中日(春分・秋分の日)」や「お墓参り当日」が一般的です。

ただし、仏教では「日付よりも気持ち」が大切とされており、厳密な決まりはありません。

● お供えは朝またはお参り前に用意する

● 食品系は長時間置きっぱなしにせず、腐敗に注意

● 花は枯れてきたら早めに取り換える

● お墓の場合はお供え物を持ち帰るのが基本(鳥や動物対策のため)

なお、お墓参りに行けない場合でも、お彼岸の7日間のうち都合の良い日に供養する、または毎日1品ずつ供えるなど、自分の生活に合ったスタイルで無理なく実践することが大切です。

マナーを守りながら、気負わず自然体でご先祖様と向き合うことで、より深く心のこもった供養ができるでしょう。

お彼岸にお墓がない・できない場合の供養方法

「お彼岸=お墓参り」というイメージは根強いものですが、実は供養において最も大切なのは場所や形式よりも、故人を想う気持ちです。

現代では、お墓が遠方にある・引っ越しで離れた・そもそも墓地を持たないなど、さまざまな事情で「お墓参りができない」方も増えています。

ここでは、「お墓がなくてもできる供養」について、仏教の考え方も交えながら見ていきましょう。

お参りできない|お墓とお仏壇はつながっている

仏教では、「お仏壇はご先祖様の魂が宿る場所」とされ、お墓とお仏壇は精神的にひと続きのものと考えられています。

つまり、日頃お仏壇に手を合わせている人にとっては、それがすでに「お墓参り」と同じ意味を持つのです。

仏壇の前で手を合わせ、供物やお線香を供えることは、墓前での供養と同様にご先祖様へ気持ちを届ける行為です。

六波羅蜜の教えにあるように、「布施」「持戒」などを意識しながら日々の供養を続けることで、たとえ墓前でなくとも、心のこもった先祖供養が可能になります。

「お彼岸だけはお墓に行くことが重要!」と無理をするよりも、自分ができる範囲で丁寧に向き合うことこそが、仏道の本質に近いのではないでしょうか。

お彼岸は空や自然に向かって手を合わせる供養も

もし仏壇もない、手元供養が整っていなくても、お墓参りに行くのではなく、空や自然に向かって手を合わせる方法もあります。仏教の「西方浄土」という考えに基づき、極楽浄土があるとされる西の方角に手を合わせることでも、ご先祖様の霊に気持ちを届けるとされているからです。

● 故人が好きだった景色の中で、そっと語りかける

● 「いま、ここにいる」自分を見守ってくれていることに思いを馳せる

こうした行為も、立派な供養の一環です。

形式にとらわれず、自分に合った方法でお彼岸を過ごすことが、心を癒やし、故人とのつながりをより深めてくれるでしょう。

まとめ|お彼岸にお墓参りができなくても、心は届く

お彼岸は、ご先祖様への感謝を伝える大切な供養の時期です。

本来ならばお墓参りに行くのが習わしとされていますが、遠方に住んでいる、体調がすぐれない、忙しくて時間が取れないなど、どうしても「お墓参りに行くことができない」状況の方も少なくありません。

しかし仏教では、供養の本質は「心を込めて祈ること」にあるとされており、お参りに行くばかりではありません。

自宅での供養や仏壇へのお供え、六波羅蜜の実践など、お墓参りができない時期でも、できる供養の方法は数多くあります。

お彼岸の意味を理解し、自分の暮らしに合った供養スタイルを見つけることが、これからの時代に合ったやさしい供養のかたちではないでしょうか。

大切なのは、無理をすることではなく、今ここにある感謝の気持ちを、できる方法でかたちにすることです。

お彼岸をきっかけに、ご先祖様とのつながりを静かに見つめ直し、日々の中で心を整える時間を持ってみてはいかがでしょうか。

・秋のお彼岸2025年(令和7年)はいつ?彼岸入り~日程や過ごし方

お電話でも受け付けております