秋のお彼岸とは?いつ何をする日?意味と供養の基本と過ごし方

秋のお彼岸とは、どんな意味がある行事なのでしょうか?

「2025年の秋彼岸はいつ?」

「何をすればいいの?」

「春との違いは?」

など、初めての方にとっては疑問も多いかもしれません。

秋のお彼岸とは、秋分の日を中心とした7日間にご先祖様を供養し、感謝の気持ちを伝える日本独自の仏教行事です。お墓参りのほかにも、仏壇の掃除やお供え、行事食など、古くから続く習わしが多くあります。

この記事では、秋彼岸とは何かという基本から、2025年の具体的な日程、供養の過ごし方、行事食の意味まで、やさしく解説していきます。

秋のお彼岸とは?意味や由来をやさしく解説

そもそも「お彼岸」とはどんな行事?何をやる?

お彼岸とは、春分の日・秋分の日を中心とした7日間のあいだに、故人やご先祖様を供養する日本独自の仏教行事です。春と秋の年に2回あり、特に秋のお彼岸は血縁や先祖に感謝を伝える7日間として古くから親しまれています。

お彼岸の「彼岸(ひがん)」とは仏教において“悟りの世界”、すなわちあの世を指し、現世(此岸)とは対になる存在とされます。秋分の日を中日に前後3日間ずつ、合計7日間のあいだは、あの世とこの世が最も近づくとされ、私たちがご先祖様に思いを届けやすい時期といわれています。

この期間にやることはお墓参りや仏壇のお手入れを通して、感謝の気持ちを伝えるのが習わしです。2025年も、日々の忙しさの中でご先祖様に心を向ける大切な機会となるでしょう。

・お仏壇の配置に決まり事はある?各宗派が推奨する3つの配置と3つの注意点|永代供養ナビ

なぜ春と秋にあるの?

お彼岸が春分・秋分の日にあたるのは、仏教の教えと太陽の動きが深く関わっています。

春分と秋分は、太陽が真東から昇り真西に沈む日。これは仏教で“西方極楽浄土”とされるあの世の方向とつながる重要な意味を持ちます。西に沈む太陽を見ながら、ご先祖様がいる浄土に心を寄せる――それが彼岸の原点です。

また現実的にも、春と秋は気候が穏やかで、お墓参りや仏事を行うのに適した季節です。猛暑や真冬と比べて移動もしやすく、家族が集まりやすいタイミングともいえるでしょう。

お彼岸は日本だけ?|由来と仏教・民間信仰の関係

秋のお彼岸は、仏教だけでなく日本古来の信仰とも深く関わっています。

仏教では、秋分の日に太陽が真西へ沈むことから、西方浄土にいるご先祖様を偲び、供養する習慣が根付きました。また、浄土宗や浄土真宗をはじめとする宗派では、阿弥陀如来の導きによって極楽浄土へ至ると信じられており、秋のお彼岸はその教えに基づく大切な期間です。

一方で、日本には太陽や自然を崇拝する「太陽信仰」、ご先祖様を家の守り神として敬う「祖霊信仰」など、仏教伝来以前からの民間信仰が存在していました。こうした信仰と仏教が融合し、お彼岸という風習が根付いたのです。

秋は自然界が実りを終え、静かに冬を迎える準備を始める季節。そうした自然の流れとともに、自分の命のルーツである先祖に感謝する――それが秋彼岸に込められた本来の意味なのです。

\あなたにピッタリの永代供養墓探し!/

2025年9月の秋彼岸はいつ?入り~明けまでの期間一覧

2025年・今年の秋彼岸日程一覧

お彼岸は、春分・秋分の日を「中日(ちゅうにち)」として、その前後3日を合わせた7日間の期間を指します。

今年にあたる2025年の秋分の日は、9月23日(火・祝)。そのため、2025年の秋のお彼岸は以下の日程になります。

● 中日(秋分の日):2025年9月23日(火・祝)

● 彼岸明け:2025年9月26日(金)

この7日間のあいだに、家族でお墓参りをしたり、仏壇を整えてご先祖様を供養するのが、秋彼岸の基本的な過ごし方です。

・秋のお彼岸、2025年(令和7年)はいつ?彼岸入り~明けまでの日程、秋彼岸の過ごし方

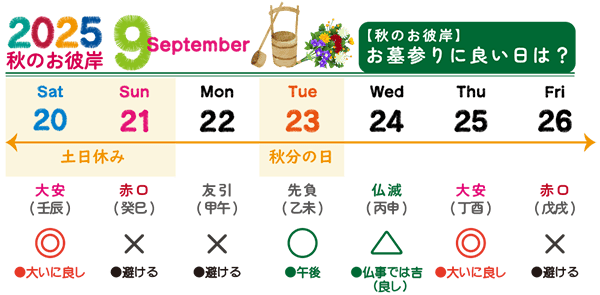

お墓参りに縁起の良い日は?六曜で見るポイント

お彼岸中のお墓参りでは、「六曜(ろくよう)」を気にされる方も多いでしょう。六曜とは、暦の上での吉凶を表す6つの指標のこと。2025年の秋彼岸期間の六曜は以下のとおりです。

| 日付 | 曜日 | 六曜 | お墓参りの吉凶 |

|---|---|---|---|

| 9月20日(土) | 大安 | 非常に縁起が良い日 | ◎ |

| 9月21日(日) | 赤口 | 避けたい日 | × |

| 9月22日(月) | 友引 | 友を引く日で避けたい | × |

| 9月23日(火) | 先負 | 午後が吉 | ○ |

| 9月24日(水) | 仏滅 | 弔事は問題なし | ○ |

| 9月25日(木) | 大安 | 非常に縁起が良い日 | ◎ |

| 9月26日(金) | 赤口 | 避けたい日 | × |

特におすすめなのは、9月20日(土)・9月25日(木)の大安。次いで、9月23日(火)午後も良いタイミングとされます。なお「仏滅」は“仏も滅する”と書くため敬遠されがちですが、お墓参りや法要などの弔事には差し支えないとされています。

シルバーウィークと重なる?2025年の注意点

2025年9月は9月15日(月)の敬老の日を含む3連休と、9月23日(火)の秋分の日の祝日があります。敬老の日と秋分の日の祝日が近くにあると、大型連休のシルバーウィークが期待できますが、2025年に秋のお彼岸(9月20日〜26日)とは直接重なっていません。

2025年はカレンダー上、シルバーウィークと秋彼岸は“別々の週”になります。

例年のような大型連休ではありませんが、次のように有給休暇を組み合わせれば、最大11連休を取ることも可能です。

● 3連休(9月13日〜15日)+

● 有給5日(9月16日〜19日、22日)+

● 秋分の日(9月23日・火)を活用すれば…

→ 9月13日(土)〜9月23日(火)で最大11連休に!

とはいえ、実際にはお彼岸と連休が分かれているため、

お墓参りや仏事は9月20日(土)以降にあらためて予定を立てるご家庭が多いでしょう。

カレンダーの並びに惑わされず、本来のお彼岸の日程にあわせた計画を立てるのがおすすめです。

お彼岸は何をやる?先祖供養の過ごし方

秋のお彼岸には、先祖供養を中心とした過ごし方が大切にされています。

ご家族でお墓参りに行くだけでなく、仏壇や仏具のお掃除、在宅での仏道修行など、日々の行いを通してご先祖様に感謝を伝える時間にしましょう。

お墓参りのマナーと供養の手順

秋分の日を中心とした7日間のうち、家族がそろいやすい日を選んでお墓参りを行います。

六曜を参考にしつつ、大安や仏滅の日は弔事に向いているため、混雑を避けたい方は平日の午前中などもおすすめです。

お墓参りの基本的な流れは以下のとおりです。

● 墓前に到着したら合掌しごあいさつ

● お墓の掃除(雑草取り・水洗い・乾拭きなど)

● お供えと線香を手向け、心をこめて合掌

暗くなると墓地は足元が見えづらくなり危険もあるため、遅くとも午後4時頃までには済ませるのが望ましいでしょう。

・お墓掃除のやり方6つのポイントは?誰が年に何回、いつ掃除をする?持ち物や順番も解説

・【大阪のお墓】お墓の雑草、草むしりが大変!玉砂利や防草シート5つの雑草対策を解説!

仏壇や仏具の手入れ(掃除)とお供えの作法

秋のお彼岸は、仏壇や仏具の手入れに絶好のタイミングでもあります。

仏壇内のほこりを払い、乾いたやわらかい布で丁寧に拭き上げましょう。

掃除を始める前には、以下のようにご先祖様へ一言お声がけをすると丁寧です。

● 毛バタキや筆で細かい埃を払う

● 仏具は素材に応じて乾拭きまたは専用クロスで拭く

● 最後にお供え(ご飯・お茶・供花など)と合掌

湿気の多い日を避け、晴れた日を選ぶことで、仏壇内のカビ発生も防げます。

・初めての仏壇掃除!必要な道具と手順 – 家庭でできるお手入れ方法

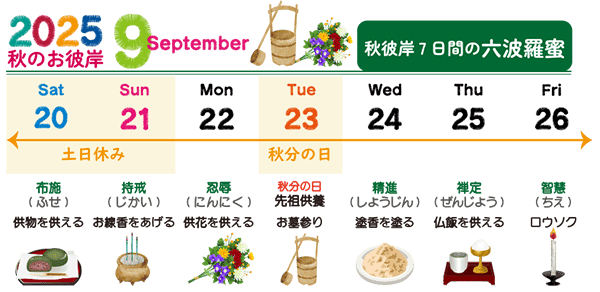

中日は先祖供養|在宅でもできる仏道修行「六波羅蜜」とは

お彼岸の7日間は、仏道において「六波羅蜜(ろくはらみつ)」と呼ばれる6つの修行を1日ずつ行う、在家修行の機会ともされています。

日々の暮らしの中で、以下の行いを意識することが供養につながります。

| 日程 | 修行名(六波羅蜜) | 行動の一例 |

|---|---|---|

| 1日目(彼岸入り) | 布施(ふせ) | 供物や善意をささげる |

| 2日目 | 持戒(じかい) | お線香を供える、約束を守る |

| 3日目 | 忍辱(にんにく) | 花を供える、怒りをおさめる |

| 4日目(中日) | 先祖供養の日 | ご先祖様へ感謝を伝える |

| 5日目 | 精進(しょうじん) | 身を清め、食を慎む |

| 6日目 | 禅定(ぜんじょう) | 静かな時間を持つ |

| 7日目(彼岸明け) | 智慧(ちえ) | ろうそくを灯し、祈る |

とくに中日は「ご先祖様と向き合う日」とされ、仏壇やお墓の前で静かに手を合わせる時間を大切にしましょう。

忙しい日常の中でも、この7日間だけは心を落ち着けて過ごすことが、お彼岸にふさわしい供養となります。

・お彼岸にお墓参りできないときは?自宅でできる供養と供物の選び方

お彼岸の食べ物とは?意味と由来

お彼岸の期間には、昔から特別な食べ物をいただく習わしがあります。

なかでも「おはぎ」は、秋のお彼岸を象徴する代表的な食べ物として、多くのご家庭で親しまれています。

食文化を通じてご先祖様を思い出し、ともに食べ物をいただくことで、感謝の気持ちを届けることも、供養の一つのかたちです。

秋はおはぎ!小豆の赤に込められた願い

秋のお彼岸には「おはぎ」を供えたり、家族でいただくのが一般的です。

おはぎとは、もち米を炊いて丸めたものに、甘く煮た粒あんを包んだ和菓子の一種。

この「あんこ」に使われる小豆の赤色には、古来より“邪気を払う力”があると信じられてきました。

お彼岸は、あの世とこの世が最も近づくとされる期間でもあるため、ご先祖様だけでなく、無縁仏などとも出会いやすい時期ともいわれます。

だからこそ、邪を祓う“赤い食べ物”を供える風習が、今も受け継がれているのです。

「ぼたもち」との違いは?季節の食文化を知ろう

実は「おはぎ」と「ぼたもち」は、材料もほとんど同じです。

どちらももち米とあんこを使いますが、呼び名や見た目、使うあんこに季節ごとの違いがあります。

● 秋のお彼岸は「おはぎ」=粒あん/小ぶりでひし形

春は“牡丹(ぼたん)”にちなんで「ぼたもち」、秋は“萩(はぎ)”の花に由来して「おはぎ」と呼ばれています。

また、春の小豆は新豆が出回る前で皮が固いため「こしあん」に、秋の小豆は収穫したての柔らかいものを使うため「粒あん」にするという、自然の流れに寄り添った違いもあるのです。

うどんやネギも?地域で異なる味

お彼岸の食文化は「おはぎ」だけではありません。

地方によっては、「うどん」や「ネギ」を使った料理を供える風習もあります。

たとえば、香りの強いネギは、邪気を遠ざける力があると信じられ、汁物や薬味にして供える家庭もあります。

また、うどんは消化が良く、ご先祖様や高齢者も安心して食べられる供養食として、特に秋のお彼岸に重宝されています。

その土地ならではの素材や味付けでご先祖様をしのぶ――

それもまた、日本の豊かな供養文化の一端と言えるでしょう。

春と秋の違いとは?

春と秋に年2回訪れる「お彼岸」。どちらもご先祖様を敬い、供養するという基本的な意味は共通していますが、実はそれぞれに込められた想いや季節の意味合いに少し違いがあります。

自然の移ろいとともに、供養の心の向け方にも違いがある──そんな日本ならではの感性が息づいている行事です。

春は「いまを感謝」、秋は「血筋に感謝」とは

春のお彼岸は、長い冬が明け、生命が芽吹き始める季節にあたります。

虫や草木が顔を出し、「いま、ここに生きていること」への感謝が湧いてくる時期でもあります。

→「自然の恵み」「命のめぐり」「いまの暮らし」など、現在を支えてくれるすべてに感謝する供養

一方、秋のお彼岸は、収穫が終わり自然が静かに冬を迎える準備を始める季節です。

だからこそ、自分の命のルーツを振り返り、「ここまで命をつないでくれたご先祖様」に想いを向ける供養となります。

→「脈々と続く血縁」「歴史の積み重ね」など、命の源となるご先祖に敬意を表する供養

このように、春は“今ある幸せ”への感謝、秋は“過去から続く命”への感謝と、それぞれの季節がもつ意味と供養の方向性が少しずつ異なっているのです。

墓前供養と仏前供養のちがいとは

お彼岸と似た行事に「お盆」がありますが、この二つの供養行為には明確な違いがあります。

● お盆=仏前供養:自宅に戻ってきたご先祖様を仏壇でお迎えし、供養する行事

お彼岸は、ご先祖様の元(=お墓)へこちらが会いに行きます。

いっぽうお盆は、ご先祖様が家に“帰省”されるため、おもてなしをするという位置づけです。

この違いを理解しておくことで、春と秋のお彼岸、そしてお盆の供養をそれぞれ意味のあるものとして丁寧に過ごすことができるでしょう。

・納骨堂のお参りマナーとは?お墓と納骨堂で違うお参り、迷惑を掛けない5つのポイント!

まとめ|秋のお彼岸とはいつ何をする日?意味を知って丁寧に過ごそう

秋のお彼岸は、秋分の日を中日とした7日間に、故人やご先祖様を供養する大切な期間です。

この時期は、あの世(彼岸)とこの世(此岸)が最も近づくとされ、ご先祖様のもとを訪れたり、仏壇の前で手を合わせたりと、心を込めた供養を行う風習が根付いています。

特に秋のお彼岸は、今の自分へと命をつないでくれた“血筋”への感謝を伝える期間。

ご先祖様を敬う行動を通じて、自分自身のルーツと静かに向き合う機会にもなります。

2025年の秋のお彼岸は、9月20日(土)から9月26日(金)までの7日間。

家族で予定を立て、六曜を参考にしながらお墓参りや仏壇のお世話、行事食の用意などを行い、丁寧な気持ちで過ごしてみてはいかがでしょうか。

忙しい日々のなかでも、お彼岸の7日間は“感謝と供養の心”を忘れずに。

小さな行動ひとつひとつが、きっとご先祖様に届いているはずです。

お電話でも受け付けております