お仏壇の配置に決まり事はある?各宗派が推奨する3つの配置と3つの注意点|永代供養ナビ

仏間のない間取りが増えるなか、仏壇の配置が気になる人も多いですよね。

近年ではA4サイズに収まるほどのミニ仏壇や、カジュアルなモダン仏壇も増え、どこでも気軽に仏壇を配置できるようになりました。

だからこそ、ふと「縁起が悪いのではないか…」と不安にも感じやすいです。

仏壇の向きなど不安なまま仏壇を配置し続けるよりは、基本的な作法を知って解決した方が精神的にも良いでしょう。

今回は一般的なお仏壇の配置について、基本的な事柄と3つの注意点をお伝えします。

お仏壇の配置に決まり事はある?各宗派が推奨する3つの配置と3つの注意点|永代供養ナビ

仏壇の向きに決まり事はあるの?

仏壇を配置する際に気掛かりになることが「適切な方向があるのか?」ではないでしょうか。

実際に新築やリフォーム、世代交代で仏壇を移動する場合に、多く見られる質問です。

●基本的に仏壇を配置する向きに決まり事はありませんが、「善い」とされる向きがあります。

→ただし、仏教宗派によって推奨する仏壇の配置や向きがあるでしょう。

宗旨宗派を問わない民間霊園が広がり、今までの菩提寺(先祖代々墓を建てていた寺院墓地など)から離檀し、無宗教になる家も多いです。

このような無宗教の家では基本的に決まり事はないものの、下記でお伝えする4つの説から最もしっくりくるものを採用する傾向にあります。

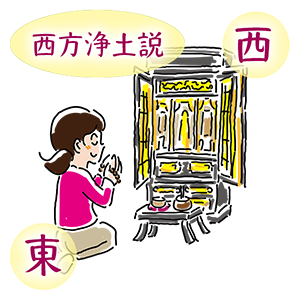

(1)西方浄土説

西方浄土説(さいほうじょうどせつ)が、浄土宗/浄土真宗/天台宗で推奨されるのは、御本尊が阿弥陀如来(あみだにょらい)だからです。

※天台宗の御本尊は、阿弥陀如来の他、釈迦如来などもあります。

阿弥陀如来は大乗仏教の仏様で、他力本願によりこの世に生けとし生きる者全てを救い、西方は極楽浄土(西方浄土)へ導くと言われてきました。

●西に向かって拝めるように、仏壇を東向きに配置

…ここで「西向き」に仏壇を向けるのかと迷う人もいるのですが、「西方に向かって拝む」ように仏壇を配置する、と言うのが正解です。

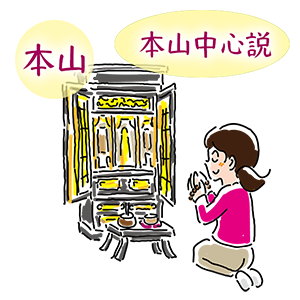

(2)本山中心説

本山中心説とは、お参りする家が信仰する各宗派の総本山の方向を見て拝む置き方です。

では「総本山」とは何かと言うと、自分(や家)が信仰する仏教宗派を取りまとめている寺院を差し、総本山にはその宗派の頂点となるご住職がいます。

●本山中心説では、それぞれの総本山へ向かい拝むよう、仏壇の配置を決める

ちなみに本山中心説を推奨している真言宗の総本山は金剛峰寺、和歌山県高野山にあります。

ただ昔の日本では先祖代々墓が建つ寺院を菩提寺(信仰する寺院)としてきましたが、最近では離檀して無宗教の家も増えました。

※檀家制度や菩提寺について

・大阪でお墓を建てたら「檀家になる」ってどういうこと?菩提寺・檀那寺との関係性とは?

それぞれの仏教宗派の総本山

…本山中心説は主に真言宗で推奨されていますが、他の仏教宗派でも熱心な人々は総本山に向けて仏壇を配置する人は多いです。

そこでここでは、それぞれの仏教宗派における総本山の場所をお伝えします。

| <それぞれの仏教宗派の総本山> | ||

| 真言宗 | 和歌山県 | 高野山金剛峰寺 |

| 天台宗 | 滋賀県 | 比叡山延暦寺 |

| 浄土宗 | 京都府 | 知恩院 |

| 浄土真宗本願寺派 | 京都府 | 西本願寺 |

| 真宗大谷派 | 京都府 | 東本願寺 |

| 臨済宗 |

京都府 | 健仁寺 |

| 京都府 | 妙心寺 | |

| 曹洞宗 | 福井県 | 永平寺 |

| 神奈川県 | 總持寺 | |

| 日蓮宗 | 山梨県 | 身延山久遠寺 |

熱心に信仰する人々のなかには、分骨したりお墓を持たない葬送の選択をして、信仰する仏教宗派の総本山で本山納骨(合祀埋葬)を希望する人もいます。

総本山に向かい日々拝みたい場合には、ぜひ参考にしてください。

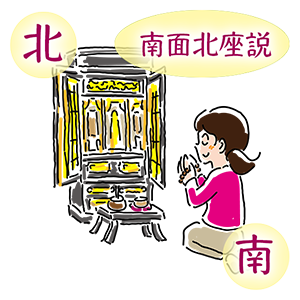

(3)南面北座説

南面北座説(なんめんほくざせつ)は、古い中国の習慣から来ています。

高貴な人は南向きで座る風習があり、そのために家臣は南へ向かい北向きに座るためです。

ただし曹洞宗や臨済宗が南面北座説を推奨するのには、その習慣と同じようにお釈迦様も南向きに座り説法をしていたとされるためでしょう。

●南に向かい座るように、仏壇を南に向け北を背にして配置

曹洞宗や臨済宗では、北に座り南を向いてお仏壇に手を合わせながら、釈迦の説法を聴く仏壇の配置です。

ちなみに南面北座説は、現実的に仏壇の老朽化を防ぐ役割も果たします。

南に仏壇を配置することで、風通しも良く、直射日光が当たることもありません。

近代のカジュアルな仏壇の配置

ただ最近では、家の間取りに仏間が消えつつあることなどから、仏壇の配置もよりカジュアルになりました。

・ミニ仏壇が増えた

・仏間が無くなった

・無宗教の家が増えた

…などなどの理由から、仏壇を配置する向きなどは意識しながらも優先順位の上位ではなくなっています。

ミニ仏壇や現代のリビングにも合う、おしゃれな仏壇も増えました。

そこでリビングのテレビ脇などに仏壇が配置され、より故人を暮らしのなかに迎えるような仏壇への考え方が増えています。

ただし仏壇を少しでも長持ちさせるよう、老朽化を防ぐための対策は優先度が高いです。

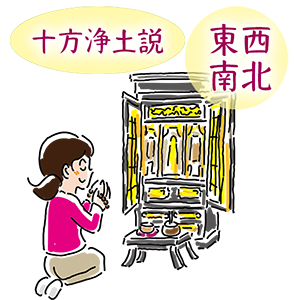

十方浄土説による全方向

宗旨宗派を問わない民間霊園は、現代の若い世代からニーズが高い霊園です。

特に費用も安く都心部に位置することでアクセスが良く、お参りがしやすい堂内墓地や納骨堂など、忙しい若い世代が暮らしと供養を両立する選択肢にもなりました。

そのため先祖代々墓が建つ菩提寺から離檀して無宗教になる家は少なくありません。

このような無宗教の家で増えている考え方が「十方浄土説」及び「春夏秋冬説」です。

●東西南北あらゆる方向から福は訪れ、人が亡くなるとどの方向(十方)にも極楽浄土がある(浄土)と言う説です。

→春夏秋冬説も東西南北の十二方位を季節に例え、どの季節にも恩恵があるとして、どの方向にお仏壇を向けても良い、と説いています。

この考え方は現代の仏間のない間取りにも適していて、手元供養など、新しい供養の形にも添うことができるとして採用されるようになりました。

仏壇を配置する際の3つの注意点

では仏壇を配置する際に、老朽化を少しでも防ぐために注意をしたいポイントには、どのようなものがあるでしょうか。

(1)直射日光や湿気を避ける

(2)神棚との位置関係

(3)仏壇との高さ

仏壇の材質は木材なので、湿気には弱く直射日光にも注意が必要です。

そのため基本的には、直射日光の当らない半日陰で風通しの良いスペースに、仏壇を配置すると良いでしょう。

(1)直射日光や湿気を避ける

どれも素材は基本的に木材なので、直射日光や湿気が多い所に仏壇を配置することは避けます。

直射日光が強いと、日焼けや乾燥によるヒビ割れの可能性があるためです。

・直射日光…日陰や半日陰に、仏壇を配置する

・湿気…梅雨時期に除湿機を使う

木製の仏壇は適度な湿気であればそれほど弱くはありませんが、湿温度計を買って湿度と温度を調整していると、より老朽化を防ぎます。

過度な湿気はお供え物を傷めてしまう他、仏壇・位牌・仏具は湿気にとても弱いので水回りの近くに配置しないようにするのがいいでしょう。

(2)神棚との位置関係

神仏混合の日本では、仏壇と神棚の両方を置く家は多いですよね。

仏壇と神棚の両方を置く事自体は問題ないのですが、仏壇と神棚を同じ部屋に配置する場合には、双方の神様仏様に失礼のないよう、配置に工夫をしなければなりません。

●ポイントは、神棚と仏壇に上下関係を作らない配置です。

(1)仏壇と神棚を向かい合わせにしない

(2)神棚の下に仏壇を配置しない

神棚と仏壇の配置に上下関係を作らないためには、拝んだ時を想定すると良いでしょう。

・神棚に拝んだ時、仏壇を見下ろす格好になっていないか

・神棚や仏壇に拝んだ時、それぞれにお尻を向けていないか

この想定により、向かい合わせや仏壇が下になる配置がなくなります。

(3)仏壇との高さ

また仏壇の配置では神棚だけではなく、人が見下ろす姿勢になる高さでの配置は避けてください。

●拝む際に目線より上に、お仏壇(御本尊)を配置する

ただ最近では、近しい身内のミニ仏壇などの場合、無宗教の家ではテレビ脇など、家族の輪に入るような仏壇の配置をする家も増えました。

昔ながらの作法や善いとされる事柄はありますが、厳格な決まり事ではないので、心のこもった仏壇の配置であれば良いでしょう。

最後に

今回は真言宗や浄土宗など、それぞれの仏教宗派で推奨される仏壇の配置についてお伝えしました。

ただ本文中でも最後に添えたように、故人の在りし日をイメージして、生きる人々の暮らしと近しい仏壇の配置も増えています。

例えば、前述したようなリビングのテレビ脇や、ベッド脇などの配置も多いです。

※仏壇仏具「COCOテラス」では、現代の暮らしや間取りにも合うモダン仏壇も販売しています。

供養は故人への追善供養とも言われますが、残された家族の哀しみを癒す手段、グリーフケアの役割も果たしていますので、家族が最もしっくりと来る仏壇の配置で問題はありません。

※新しい仏壇を仕立てる時の手順については別記事に詳しいです。

・新しい仏壇へ交換する5つの手順☆開眼供養と閉眼供養は新旧同時に行う?|永代供養ナビ

・新しく仏壇を迎える開眼供養☆宗派による違いと法要まで3つの手順を解説|永代供養ナビ

まとめ

仏壇の配置3つの考え方、3つの注意点

●仏壇3つの配置

(1)浄土宗/浄土真宗/天台宗…西方浄土説

(2)真言宗…総本山

(3)曹洞宗/臨済宗…南面北座説

●仏壇の配置3つの注意点

(1)直射日光や湿気を避ける

(2)神棚との位置関係

(3)仏壇との高さ

お電話でも受け付けております