【図解!】香典の正しい書き方・入れ方とは?表書きの違いや金額の書き方、渡し方も解説

・香典の正しい書き方は?

・香典でお札を向き、入れ方は?

・香典のさまざまな表書きの違いとは?

・香典で金額を書く時の漢字が知りたい!

・香典の持ち歩き方や渡し方マナーは?

突然の訃報で通夜や葬儀に参列する際、香典を用意しますが、書き方は弔意を表す大切なマナーですよね。

香典袋を購入する段階から、失礼のない配慮が必要です。

本記事を読むことで、失礼のない香典の書き方、お札の入れ方が分かります。

後半では当日、香典の持ち歩き方や渡し方もわかりやすく図解で解説していますので、どうぞ最後までお読みください。

基本的な香典の書き方とは

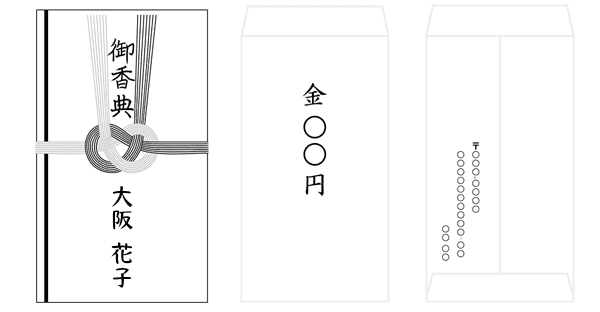

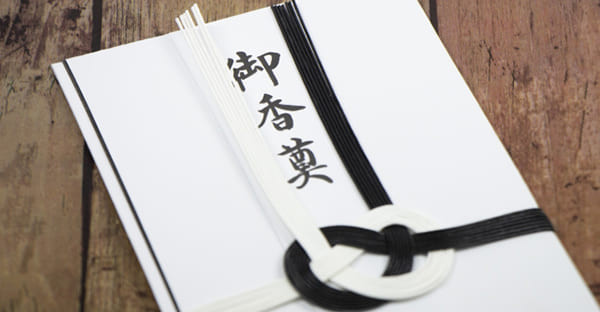

◇香典袋は上包みと中袋、白×黒の水引きが付いたものを選びます

一般的な通夜や葬儀は仏式、香典金額も約5千円以上ですから、白×黒の水引きが付いた、中袋・上包みありの香典袋を用意すると良いでしょう。

| <基本的な香典の書き方とは> | |

| [場所] | [書き方] |

| ●上包み ・表、中央上部 |

・表書き「ご香典」 |

| ●上包み ・表、中央下部 |

・氏名 |

| ●中袋 ・表、中央上部 |

・金額「金○○圓也」 |

| ●中袋 ・裏、左下 |

・郵便番号 ・氏名 ・住所 |

基本的な香典の書き方は以上です。

なかには、香典にお悔みの言葉を添えて包む人もいます。

このような場合は、「不幸が重ならない」よう、手紙は一枚に納めてください。

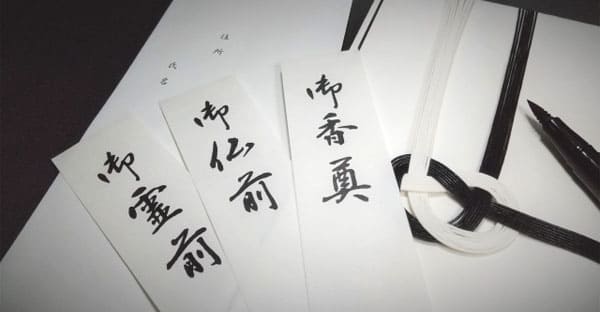

「ご香典」の表書きが安心

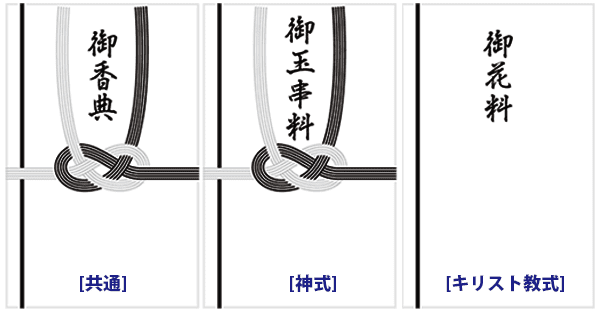

◇全ての宗旨宗派、タイミングで利用できる表書きが「ご香典」です

「ご香典」とは、もともと香り(お線香)のお供え物をしてきた人々が、お線香を買うお金を供えるようになり、今に至る表書きとなります。

そのため「ご香典」はあらゆる宗旨宗派、タイミングで利用できる表書きです。

・ご香典(御香典)

・ご香料(御香料)

…など。

ただし、先方の宗旨宗派やタイミングにより使い分けることで、より丁寧になり、弔意が伝わるので、確認をしてみると良いでしょう。(詳しくは後ほど解説します)

ご香典を郵送する時などは、先方の反応も分かりにくいので「ご香典」が安心かもしれません。

香典金額の書き方

◇香典金額は、常用漢字ではなく「大字」を用います

香典金額の正しい書き方は、「一」は「壱」、「二」は「弐」と書く「大字」となり、「金○○圓」もしくは「金○○圓也」など、前に「金」、後ろに「圓」を添えるのが丁寧です。

| <香典金額の書き方> | |||

| ・一 ・壱 |

・ニ ・弐 |

・三 ・参 |

・五 ・伍 |

| ・十 ・拾 |

・千 ・仟 |

・万 ・萬 |

・円 ・圓 |

ちなみに大字は旧来の風習に則っていますが、法的に(戸籍法施工規則第31条)に倣うと、大字を用いる数字は壱(一)・弐(二)・参(三)・拾(十)となっています。

その他の伍(五)・萬(万)・圓(円)の使用は、マナーとして丁寧ですが、必ずではありません。

香典の書き方が変わる要素とは

◇香典の書き方は、タイミング・入れる金額・先方の宗旨宗派で判断します

香典の正しい書き方を判断するならば、まず香典を出すタイミング、先方の宗旨宗派、香典を包む金額を確認すると間違えありません。

| <香典の書き方を決める要素> | |

| [タイミング] | ●四十九日前 ・お通夜 ・葬儀 ●四十九日後 ・法要(一周忌など) ・四十九日後の弔問 |

| [入れる金額] | ・五千円未満 ・五千円以上 |

| [先方の宗旨宗派] | ●仏教以外 ・無宗教 ・神道 ・キリスト教 …など ●仏教 ・真言宗 ・天台宗 ・曹洞宗 ・日蓮宗 ・浄土宗 ・臨済宗 ・浄土真宗 |

香典の表書きの書き方は、喪家が信仰する宗旨宗派の死生観によって変わります。

仏教以外の神道やキリスト教はもちろんのこと、同じ仏教でも死生観が違う宗派があるため、通夜や葬儀の案内状などで宗旨宗派を確認すると良いでしょう。

タイミングで違う香典の書き方

◇仏教では忌中と忌明け後で、香典の表書きや書き方が変わります

「忌中(きちゅう)」とは、故人が亡くなってから七日×七日の四十九日間を差し、故人の魂が冥土の旅に出ている途中で、まだ成仏していません。

「忌明け(きあけ)」とは、四十九日が過ぎて成仏したことを差します。

| <忌中・忌明け後の香典の書き方> | ||

| [タイミング] | [表書き] | [書き方] |

| ●忌中 ・通夜 ・葬儀 |

・ご香典 ・ご霊前(御霊前) |

・薄墨 |

| ●忌明け ・四十九日法要 ・年忌法要 |

・ご香典 ・ご仏前(御仏前) |

・黒墨 |

四十九日が忌中なので、「四十九日法要はどうなるのか?」との質問も多いですが、基本的に忌明けとして整えます。

通夜や葬儀で薄墨で書くのは「哀しみの涙で文字が滲んだ」ためです。

四十九日法要は日にちが分かっている法要なので、黒墨で書きます。

「ご香典」と「ご霊前」の違いとは

◇「ご香典」と「ご霊前」や「ご仏前」の違いは、渡す人です

もともと香典は、突然の訃報で葬儀を執り行う喪主に対して、親戚や知り合いから心ばかりの相互扶助の役割も果たします。

その昔は通夜にひと晩中お線香を焚いていたので、お線香を持参したことから「ご香典」になったのも、その名残りです。

| <ご香典・ご霊前・ご仏前の違い> | ||

| [表書き] | [差し出す先] | [役割など] |

| ・ご香典 | ・喪主(喪家) | ・相互扶助 |

| ・ご霊前 | ・故人 | ・成仏していない |

| ・ご仏前 | ・故人 | ・成仏している |

ただ、人が亡くなると美味しい食事などはできませんが、「香り」をいただくとされます。そのため喪主(喪家)、故人双方にと捉えても良いかもしれません。

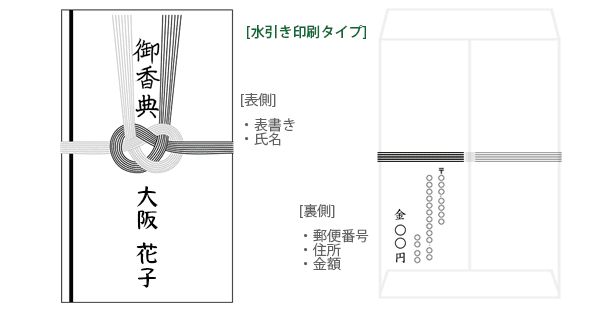

入れる金額で違う香典の書き方

◇金額が5千円未満の香典は、中袋なしの香典袋で用意します

全国的に故人との関係性が友人知人でも、香典で包む金額相場は約5千円~1万円ですが、隣近所だったり、地域によって約千円~3千円の香典を包むこともあるでしょう。

この場合、香典は金額に見合った香典袋を用意するように注意してください。

| <入れる金額で違う香典袋> | |

| [香典金額] | [香典袋] |

| ●5千円未満 | ・中袋なし ・水引きは印刷 ・一重封筒 |

| ●5千円以上 | ・中袋あり ・水引きが掛かっている |

では「5千円の香典はどうするか?」ですが、5千円は中袋・水引きの付いた香典袋で整えます。

中袋のない香典袋の書き方

◇中袋がない場合、裏面の左下、住所の左横に金額を書きます

中袋がある香典袋の書き方は、表面が表書きと氏名、裏面が住所と香典金額です。

中袋付きの香典袋であれば、中袋の表面に香典金額を書きますが、中袋がないので香典金額は裏面になるでしょう。

| <中袋のない香典袋の書き方> | |

| [場所] | [書き方] |

| ●表面 ・中央、上部 |

・表書き「ご香典」 |

| ●裏面 ・左下部 |

(右から) ・郵便番号 ・住所 ・金額 |

表面が縦書きなので、裏面も縦書きが理想的です。

ただ住所などの印鑑を押す人もいるでしょう。

横書きの場合には、上から・郵便番号・住所・金額となります。

仏教以外の香典の書き方

◇神式、キリスト教式の葬儀では、香典の表書きや書き方が変わります

香典の書き方マナーの基本は、日本で一般的な仏式に倣っているので、死生観の違うキリスト教式や神式では、香典袋や表書きに注意をしてください。

| <キリスト教式、神式の香典袋> | ||

| [宗旨] | [水引き] | [表書き] |

| ●キリスト教式 | ・水引を用いない (絵)百合の花など |

・お花料(御花料) |

| ●神式 | ・水引きは白一色 | ・玉串料(御玉串料) |

「ご香典」や「ご霊前」でも失礼にはあたりませんが、お線香をあげる仏式とは違い、キリスト教式では献花を手向けるため、「お花料」の方が丁寧です。

神式も玉串を手向けるため、「玉串料」が良いでしょう。

京都に残る水引き文化

◇京都の一部では、香典の水引きを白×黄で整える地域がありました

昔の京都では葬儀の香典でも白×黄で整える地域があり、現代まで残る地域も一部ですが見受けます。

地域性を理解していれば白×黄でも良いでしょう。

ただ迷った時には、白×黒、もしくは白一色で整えると、失礼にはなりません。

無宗教での香典の書き方

◇無宗教の場合、決まった形はありません

無宗教の場合は宗旨宗派に倣う必要はありませんので、水引を付けても良いですが、白い封筒でも構いません。表書きも自由です。

・ご霊前(御霊前)

・お花料(御花料)

…など。

最も馴染み深い仏式に倣い、香典を整える人が多い傾向にあります。

無宗教の葬儀のなかには、金額を決めた「会費制」も見受けるので、案内状もチェックしてください。

宗派で違う香典の書き方

◇仏式では、先方の宗派に倣い表書きを書きます

数珠は参列者の宗派で良いため、表書きも参列者と喪家のどちらの仏教宗派に倣うか、迷う人も多いです。

けれども数珠も全ての宗派に対応できる簡易数珠があるように、すぐに対応できる表書きも、喪主(施主)の宗派に倣い整えると良いでしょう。

| <宗派で違う香典の書き方> | ||

| [宗派] | [葬儀] | [四十九日法要] |

| ●真言宗 | ・ご霊前(御霊前) ・御香典 |

・ご仏前(御仏前) ・御香典 |

| ●天台宗 | ・ご霊前(御霊前) ・御香典 |

・ご仏前(御仏前) ・御香典 |

| ●曹洞宗 | ・ご霊前(御霊前) ・御香典 |

・ご仏前(御仏前) ・御香典 |

| ●日蓮宗 | ・ご霊前(御霊前) ・御香典 |

・ご仏前(御仏前) ・御香典 |

| ●浄土宗 | ・ご霊前(御霊前) ・御香典 |

・ご仏前(御仏前) ・御香典 |

| ●臨済宗 | ・ご仏前(御仏前) ・御香典 |

・ご仏前(御仏前) ・御香典 |

| ●浄土真宗 | ・ご仏前(御仏前) ・御香典 |

・ご仏前(御仏前) ・御香典 |

特に注意をしたい宗派は、臨済宗と浄土真宗です。

真言宗や浄土宗など、他の宗派は四十九日の忌中を経て成仏する死生観がありますが、浄土真宗は「忌中」の概念がありません。

人が亡くなるとすぐ、阿弥陀如来様の本願力により、どのような人でも極楽浄土へ召される浄土真宗では、通夜や葬儀の香典から「ご仏前(御仏前)」です。

「ご香典」のさまざまな書き方

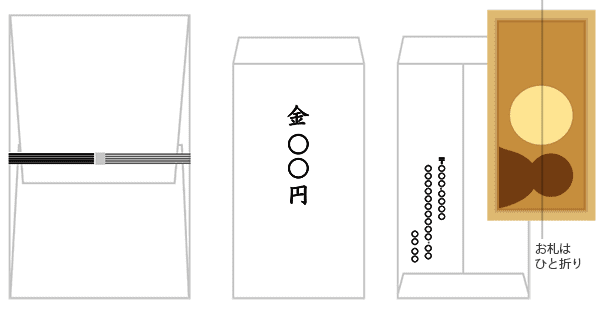

香典のお札の入れ方

◇香典のお札は、表面から見て裏側、顔が下になるように入れます

お札の表面は、人物の顔が印刷されている面です。

香典は弔うお金なので、人物の顔が最も見えないように整えます。

| <香典のお札の入れ方> | |

| [お札の状態] | ・新札をひと折りする |

| [お札の入れ方] | ●表面から見て ・お札が裏側 ・お顔が下 |

香典は通夜や葬儀を想定して、突然の訃報に慌てて駆け付けるなかで用意するものです。

そのため新札を香典に包むことは「予め予期していた」として、忌まれます。

ただしわくちゃのお札を包むのも失礼ですので、新札をひと折りすると良いでしょう。

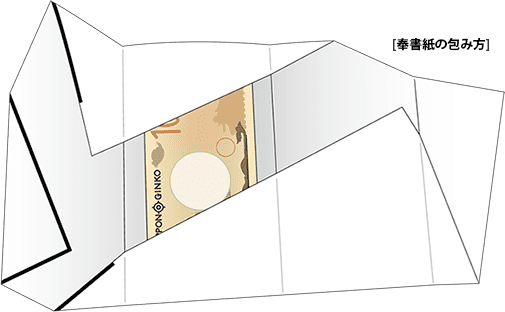

奉書紙での包み方

◇奉書紙でお金を包む時には、まず半紙でお札を包みます

奉書紙で香典を整える場合、半紙でお札を包んでください。

奉書紙には表裏があるので注意が必要です。

・裏側…ザラザラ

お札はプレゼントを包む要領で斜めに配置します。

大まかなアタリを付けて配置してください。

①裏面を広げてお札を置く

②上下を折り曲げる

③左側を折り曲げる

④さらに左から折り曲げる

⑤右側を折り曲げる

(左開きになるように包む)

上包みは左→右→下→上の順番で折り曲げて包みます。

最後が上から下に降り曲がり「お辞儀」をしていれば良いでしょう。

(反対に結婚式などの慶事では、下から上へ向いています。)

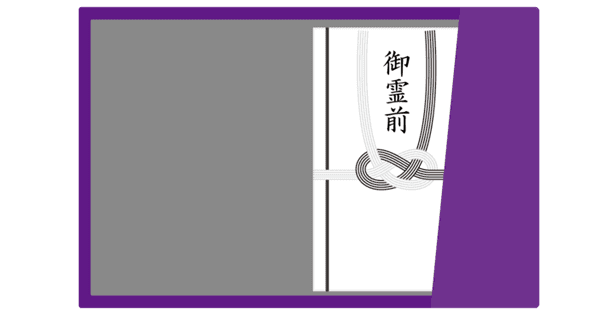

香典の持ち歩き方

◇香典は袱紗(ふくさ)に包んで持ち歩きます

「袱紗(ふくさ)」とは、香典を包む袋です。

袋状のものもあれば、小風呂敷タイプもあるでしょう。

最後は「左前」になるよう、左開きで整えます。

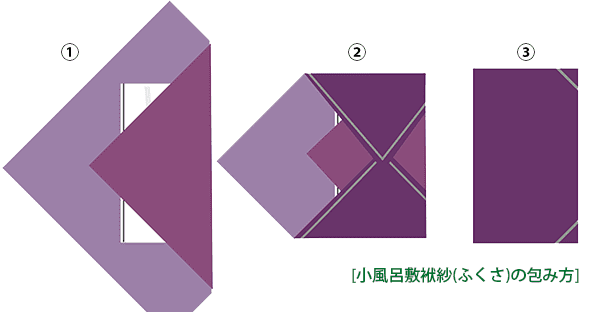

| <袱紗(ふくさ)の包み方> | |

| [香典の袱紗(ふくさ)] | ●地味な色の無地 ・紫 ・深緑 ・光沢のない黒 …など。 |

| [小風呂敷] | ・上→下→右→左の順番に包む |

| [袋状] |

・左から包むように上下を整える |

昔から日本では、生と死に区別をつけるため、生きる者の風習とは逆に整える習慣がありました。

死に装束が左前であるように、香典も左前で包みます。

一方、結婚式の祝儀では、最後が右側に包むよう、右開きで整えます。

香典の渡し方、芳名帳の書き方

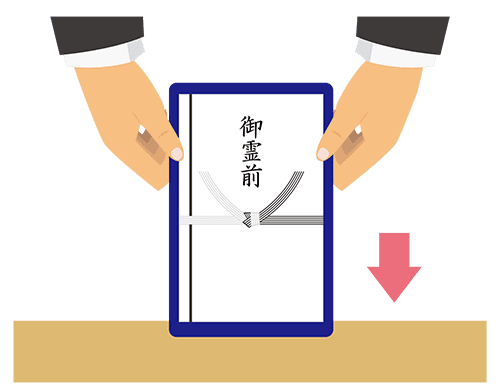

◇香典は受付で、お悔みの言葉とともにお渡しします

香典をお渡しするタイミングは受付です。

受付は、遠い親族や葬儀スタッフなど、故人の人間関係を把握していない人も多いでしょう。

| <香典の渡し方、芳名帳の書き方> | |

| [受付前] | ・袱紗を外す ・香典は袱紗の上に置いて持つ |

| [受付時] | ・お辞儀をする ・お悔みの言葉をひと言述べる ・両手で香典を差し出す ・芳名帳に記帳する |

| [芳名帳の書き方] |

・住所 ・氏名 |

お悔みの言葉は簡潔で構いません。

「この度はご愁傷さまでした」「お納めください」などで良いでしょう。

・【大阪の葬儀マナー】心のこもったお悔みの言葉。シーンで違う10の例文|永代供養ナビ

香典の書き方は「ご香典」が安心です

香典の書き方は、表書きの違いや漢数字など、迷うことも多いですが、基本的に表書きは「ご香典」であれば、それほど失礼にはなりません。

複数名で香典を包む時には、一番右を上座とし、表面中央の下から、左に向かって氏名を書きます。

香典金額にも割り切れる偶数や、4(四)9(九)を避けるなどタブーがあるため、複数で包む時には、タブーにならない適切な数字で整えてください。

・香典の金額相場とは?実家や友人、親戚・義実家はいくらぐらい?家族で1つ包めば良い?

・大阪で御香典で包む不祝儀袋のマナーを解説。表書きや中袋・袱紗(ふくさ)の整え方は?

お電話でも受け付けております