香典は郵送できる?手紙は添える?同封する短い例文、タイミングや送り方・マナーを解説

・香典は郵送できるの?

・香典の正しい郵送の仕方は?

・同封する手紙の例文は?

葬儀や法要に参列できない時、香典を郵送することはできます。

香典はお金なので郵送は現金書留ですが、不祝儀袋に包み、手紙を添えると良いでしょう。

本記事を読むことで、香典の正しい郵送方法が分かり、丁寧なお悔みの気持ちが伝わります。後半では香典に添える手紙の例文もご紹介していますので、どうぞ最後までお読みください。

香典は郵送できる?

◇香典は現金書留で郵送ができます

葬儀や法要に参列できない時、香典を現金書留で郵送することは可能です。

突然の訃報で葬儀に参列できない場合、お悔みの気持ちを伝える方法はいくつかあります。

・供花や弔電を送る

・香典を郵送する

また、故人やご遺族と生前から親しい間柄であれば、後日ご自宅まで弔問へ伺う方法もあるでしょう。

ただこの場合でも、葬儀には弔電を送るなど、併せて行うことが多いです。

香典を郵送する注意点

◇現代は「香典辞退」の葬儀もあります

人数の少ない家族葬も需要が高い現代では、香典を辞退し、香典返しを準備しない葬儀スタイルも増えました。

・お供物の品を送る

・弔電を送る

・後日、弔問する

香典辞退の案内があった場合、香典を郵送すると、先方も香典返しを特別に準備しなければなりません。

家族が亡くなり慌ただしいなか、手間を取らせてしまうので、気を遣わせない約2千円~5千円ほど、金額の供物や供花、弔電などで済ませると良いでしょう。

香典を郵送するタイミング

香典を葬儀の日に郵送

◇葬儀に間に合えば、会場に香典を郵送します

近年では故人が亡くなってから1週間ほど経ってから、葬儀を執り行うことも増えました。葬儀に間に合うようであれば、葬儀会場に贈っても良いでしょう。

・香典は日付け指定で郵送する

・喪主宛て、もしくは「気付」

「気付」で送ることで、葬儀会場スタッフが香典受け取りの対応ができます。

家へ香典を郵送する

◇香典を家へ郵送するベストなタイミングは、葬儀から2~3日です

葬儀に間に合わなくとも、葬儀後数日で香典が郵送されることで、訃報を知ってからすぐに送ってくれたことが伝わるでしょう。

・通常…1~3日(通常郵便)

・追加料金…速達扱い

現金書留は土日も配達されますが、受け取り側が不在だと持ち帰りになります。

入院していたなど、葬儀に参列できない事情はさまざまですので、この場合には1ヶ月以内、ご遺族が香典返しを準備する前に、香典を郵送したいところです。

香典を郵送する金額相場は?

◇香典を郵送する時の金額相場は、知人友人であれば約5千円~1万円です

香典を郵送する場合でも、参列する時と金額相場は同じで問題はありません。友人知人であれば、一般的には約5千円~1万円です。

| <香典を郵送する金額相場> | |

| ・知り合い | 約3千円〜5千円 |

| ・友人 | 約5千円〜1万円 |

| ・職場関係者 | 約5千円〜1万円 |

| ・親戚 | 約1万円〜3万円 |

生前に故人と近しい関係性にあったり、ご遺族が気に掛かった時など、多めに包むこともあります。この時にも、約3万円ほどが目安でしょう。

・香典とは?相場は関係や法要で変わる?葬儀や七回忌などの法要、関係で違う相場を解説!

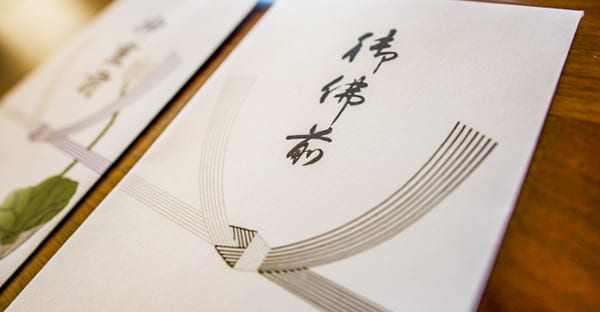

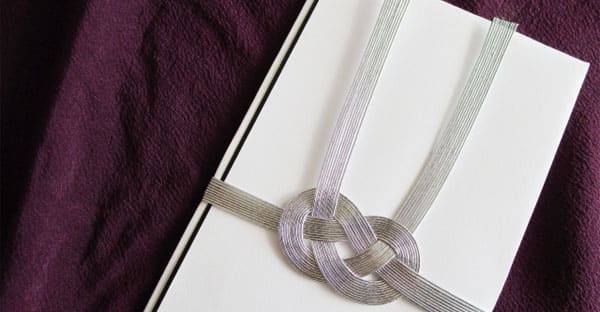

香典を郵送:不祝儀袋の選び方

◇香典を郵送する場合でも、不祝儀袋に包みます

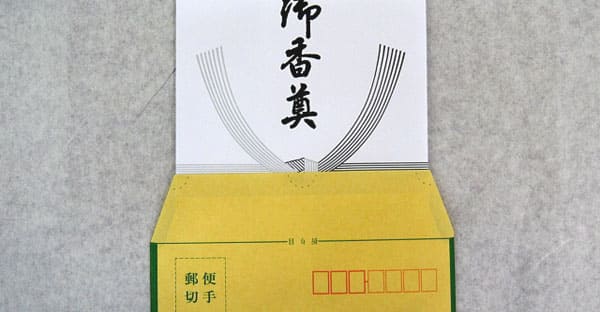

現金書留封筒は大・小の二種類があり、大きい現金書留封筒であれば、不祝儀袋が入ります。

通常のマナーに倣い、香典を準備してください。不祝儀袋は金額に比例して選びます。

| <香典を郵送:不祝儀袋の選び方> | |

| [香典金額] | [不祝儀袋の種類] |

| ・千円~3千円 | 水引きが印刷 |

| ・5千円以上 | 水引きを掛ける |

葬儀や法要に参列する場合、10万円以上になると、より大きな不祝儀袋に包みますが、現金書留封筒では対応していません。

そのため一般的な5千円~10万円以下で使用する、白×黒の水引の付いた不祝儀袋に入れます。

香典を郵送:お札の入れ方

◇不祝儀袋に入れるお札は、新札を一度折り曲げます

香典に入れるお札は「訃報を予知していた」として、新札はタブーです。

そのため使用したお札とされますが、ヨレヨレのお札も避けたいですよね。

そこで現代では新札を用意してひと折りする方法が一般的です。

[お札の様子]

・新札を一度折り曲げる

[お札の向き]

・封を開けると裏側

・お顔は下側

香典のお札は、結婚式などの慶事と反対に整えます。

封を開けた時にお札の顔が、封筒の下側・反対側にあるように入れてください。

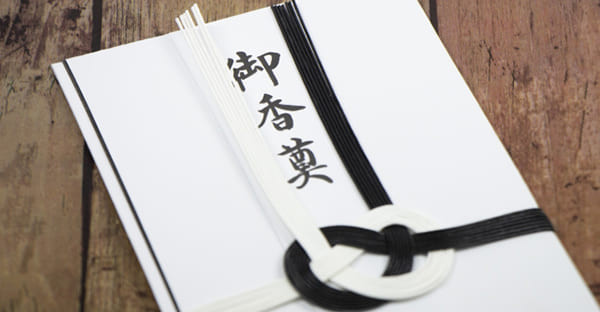

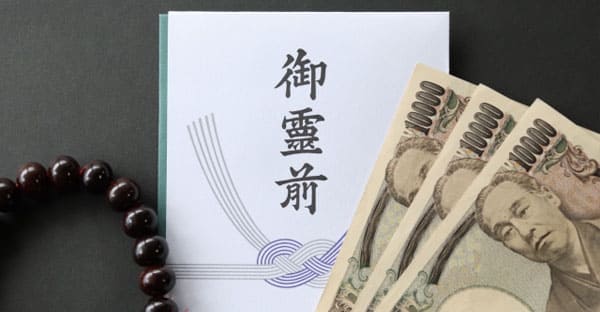

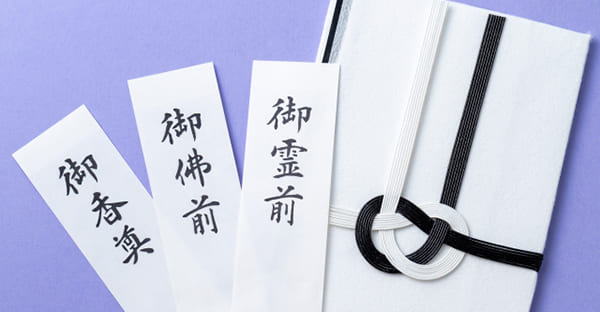

香典を郵送:表書き

◇表書きは、香典を郵送するタイミングで変わります

通夜や葬儀に参列できなかったタイミングで香典を郵送するのであれば、表書きは「御霊前」「ご香典」のいずれかです。

また表書きを書く墨も、「涙で濡れた墨」として薄墨を使用します。

| <香典を郵送:表書きの書き方> | ||

| [タイミング] | [表書き] | [墨色] |

| ・通夜 | ご霊前、ご香典 | 薄墨 |

| ・葬儀 | ご霊前、ご香典 | 薄墨 |

| ・四十九日法要 | ご仏前、ご香典 | 黒墨 |

| ・年忌法要 | ご仏前、ご香典 | 黒墨 |

分かるように「ご香典」は郵送するタイミングに関わらず、使用が可能です。

四十九日までの忌中で香典を郵送する場合は、「ご霊前」と考えます。

四十九日法要など、予め予定が決まっている法要は黒墨で書くと良いでしょう。

浄土真宗の家へ香典を郵送

◇浄土真宗であれば、最初から表書きは「ご仏前」「ご香典」です

浄土真宗では、人が亡くなると冥土の道を歩むことなく、すぐに極楽浄土へ成仏できる「往生即成仏」の考え方があります。

そのため四十九日の忌中や霊の概念がなく、それに伴い「御霊前」の表書きもありません。

香典を郵送:中袋と上包み

◇中袋には金額と氏名・住所を、包みには表書きと氏名を書きます

5千円以下の水引きが印刷された不祝儀袋の場合、一枚封筒も多いでしょう。

この場合には表面に表書きと氏名を、裏面の右上に香典金額、左下に氏名と住所を書きます。

●中袋

・表面(中央)…香典金額

・裏面(左下)…住所・氏名・郵便番号

●上包み

・表面:中央上…表書き(「ご香典」など)

・表面:中央下…氏名

夫婦や家族で包む香典であれば、表書きの下には苗字のみの記載でも良いです。

中袋裏面の住所は、先方が後日、香典返しを送る際に使用します。

郵便番号まで丁寧に記載してください。

香典を郵送:旧字体の漢数字

◇香典金額は、旧字体の漢数字です

中袋の表面に香典金額を書き入れる際、「金○○圓也」もしくは「金○○圓」と書き入れます。「圓」は日本円の「円」の旧字体の漢数字です。

この「○○」には香典金額を入れますが、旧字体の漢数字で書きます。

・壱(一)・弐(二)・参(三)・伍(五)

・拾(十)・仟(千)・萬(万)・圓(円)

「四」と「九」は「死」と「苦」を表す忌み数字ですので、そもそも香典金額では避けるべき数字です。

香典を郵送:墨が良い

◇筆ペンでも良いので、香典の表書きは墨を利用すると良いでしょう

特に通夜や葬儀など、四十九日前の忌中で包む香典は墨が良いとされてきました。

ただ書くことも多く細かいので、中袋は万年筆やペンでも構いません。

香典を郵送:宗旨宗派で違う表書き

◇香典を郵送する際、案内に記載されている宗旨宗派を確認します

現代の日本では仏教式の通夜や葬儀、法要が一般的です。無宗教も増えましたが、無宗教でも仏教式に倣った、香典の包み方で通用する式が多いでしょう。

ただし、キリスト教式や神式であれば、香典を郵送する際の整え方マナーも変わります。

キリスト教式へ香典を郵送

白無地の不祝儀袋で整え、水引は必要ありません。

封筒に百合の花や十字架の絵があれば、キリスト教式の不祝儀袋です。

・カトリック系…「御ミサ料」

・プロテスタント系…「忌慰料」

・分からない…「御花料」「御霊前」

またキリスト教式で「ご香典」は、あまり使いません。

神式へ香典を郵送

白無地の封筒に入れ、水引きは双銀です。

白×黒の水引きも見掛けますが、神式では亡くなった人は神様としても祀られますので、双銀の水引きだと良いでしょう。

・「御玉串料」

・「御榊料」

・「御霊前」

地域によっては白×黄色の袋と水引きで整えることもあります。

香典は手紙を添えて郵送する?

◇香典を郵送する時に同封する手紙は、1枚までが適切とされます

二枚以上重なると「不幸が重なる」として、香典の郵送で手紙を同封する時は、1枚でまとめると良いとされます。

・便箋でも1枚まで

通夜や葬儀の席でも、多くを語らずお悔みの気持ちをお伝えしますよね。

同じように言葉は少なく、ひと言お悔みの気持ちを伝え、参列できなかったことへのお詫びを伝えます。

香典を郵送する、手紙のマナー

お悔みの気持ちはひと言、短めに添えると良いでしょう。

お悔みの手紙は、通常の手紙マナーとは異なりますので、注意をしてください。

●万年筆などで書いて良い

・季節の挨拶「前文」を入れない

・故人との関係を手紙の最初に書く

・香典の存在に触れる

・忌み言葉を避ける

・葬儀欠席へのお詫びを入れる

・ご遺族への気遣いを添える

香典の存在に触れるとは、例えば「ご香典を同封いたしました」などの一文で構いません。

便箋は封筒に納めますが、封筒は「不幸が重ならないよう」二重封筒は避け、一重の厚手の白封筒としてください。

香典を郵送する:忌み言葉とは

◇「忌み言葉」とは、弔事や慶事で避けるべき言葉です

例えば「度々」などの重ね言葉は「不幸が重なる」として忌み言葉とされます。

忌み言葉はさまざまですが、重ね言葉の他、「、」や「。」などの句読点を避ける、「病む」「散る」などの死を思わせる言葉があります。

・大阪の葬儀で避けたい「忌み言葉」とは。現代言いがちな忌み言葉や言い換えの言葉まで

香典を郵送:手紙の例文

香典を郵送する時に添える手紙が、一筆箋になるか便箋になるかは、故人との生前の関係性によるでしょう。

遠方でご葬儀に参列できぬ無礼をお許しください

心ばかりですが 御霊前に供えていただきたくご香典を同封いたしました

どうぞお受け取りください」

諸般の事情によりご葬儀に参列できず ご香典を同封いたしました

心ばかりですが どうぞご霊前にお供えください」

お悔みの言葉と、参列できなかったことへのお詫び、ご香典を同封し郵送していること、この3点を手短に伝えます。

香典の郵送時、便箋の場合

故人やご遺族へ親しみがある場合は、香典を郵送するにあたり、便箋1枚で手紙を書いても良いでしょう。

ご遺族の皆さまの胸中はいかばかりかと拝察いたします

どうぞ気持ちを強くお持ちくださり ご自愛ください

本来であればご葬儀に飛んでいきたいところですが 諸事情により参列がかなわず 深くお詫びいたします

心ばかりではございますが同封いたしますので どうぞ御霊前にお供えください

○○様のご冥福をお祈りいたします」

故人と生前に親しい関係性であれば、生前の故人との思い出やエピソードを添えると、ご遺族も温かな気持ちになるでしょう。

・【大阪の葬儀マナー】お悔みの手紙を送るマナー。状況に合わせた8つの例文|永代供養ナビ

香典は手紙を添えて郵送ができます

葬儀や法要に参列できない時、手紙を添えて香典を郵送することはマナー違反ではありません。

むしろ葬儀にも参列できず、弔問もできない事情があれば、御香典とともにお手紙を添えて、お悔みの気持ちをご遺族に届けた方が良いでしょう。

ご案内から先方の宗旨宗派を確認し、そのマナーに添って香典を整え、お悔みを伝えることで、より誠意が伝わります。

本記事を参考にして、葬儀や法要に参列できない時にも、香典を正しく郵送して、お悔みの気持ちと誠意を伝えましょう。

お電話でも受け付けております