【図解】神式の葬儀マナーとは?仏式と違いはある?香典の表書きや玉串奉奠の作法とは?

・神式の葬儀マナーは?

・神式の葬儀で香典はどうする?

・神式の葬儀「玉串奉奠」とは?

神式の葬儀ではお焼香を行わず、代わりに「玉串奉奠」の儀があります。

榊を神様へ捧げる儀式ですが、突然では作法に戸惑いますよね。

本記事を読むことで、神式の葬儀に参列する際に注意したい、仏式の葬儀との違いや玉串奉奠の作法、香典の準備、ご遺族に掛ける言葉が分かります。

神式の葬儀とは?

◇神式の葬儀は「神葬祭(しんそうさい)」と言います

神式の葬儀「神葬祭(しんそうさい)」は、故人が亡くなってすぐに執り行う神式の葬儀で、神社ではなく、仏式と同じく葬儀会場や自宅で行う儀式です。

神葬祭を執り行った後は火葬、埋葬を行い、一日が終わります。

翌日は家族のみの「帰家祭(きかさい)」なので、一般参列者は参加しません。

| <神式の葬儀:帰家祭までの流れ> | |

| [儀式] | [内容] |

| [逝去当日(第1日目)] | |

| ①帰幽奉告 (きゆうほうこく) |

・家族が亡くなった報告 ・神棚(祖霊舎)を封印 (白紙を貼り付ける) |

| ②枕直しの儀 | ・ご遺体を清める ・北枕に安置 ・お供え(米、酒) ・守り刀を配置 |

| ③納棺の儀 | ・納棺 ・しめ縄、紙垂(しで) |

| [神葬祭(第2日目)] | |

| ④通夜祭 | ・神職による祝詞 ・玉串奉奠 |

| ⑤遷霊祭 (せんれいさい) |

・御霊写し (霊璽に魂を移す) ・電気を消す |

| [神葬祭(第3日目)] | |

| ⑥葬場祭 (そうじょうさい) |

●仏式の葬儀、告別式 ・神職による祝詞捧上 ・弔辞奉読 ・玉串奉奠 |

| ⑦火葬祭・埋葬祭 | ・火葬 (埋葬は納骨時) |

| ⑧帰家祭 (きかさい) |

・塩と手水で清める ・神葬祭の終了を報告 |

| ⑨直会 (なおらい) |

・会食を振る舞う ※仏式のお斎(おとき) |

大まかに神式の葬儀はこのような流れで進めます。

神式の葬儀では、大幣(おおぬさ)にて斎主が会場や参列者などの穢れた身を清める「祓除の儀(ふつじょのぎ)」を済ませた後、直会(なおらい)です。

神式の葬儀の直会(なおらい)は、本来お供え物を下げて共食する意味合いがありましたが、現代は仕出し料理などを振る舞います。

仏式の葬儀のお斎(とき)、通夜振る舞いや精進落としと同じ役割です。

神式の葬儀マナーは?

◇神式の葬儀では、お焼香に代わり玉串奉奠を行います

神式と仏式の葬儀での大きな違いは、お焼香ではなく、玉串奉奠を行う点です。

そのため、しばしばお線香やロウソクなどの供物を持参する参列者がいますが、神式の葬儀では、米や酒などが供物にあたるため、注意をしてください。

| <神式と仏式の葬儀:マナーの違い> | ||

| [違い] | [仏式] | [神式] |

| ①葬儀 | ・お焼香 | ・玉串奉奠 |

| ②供物 | ●供物 ・お線香 ・ロウソクなど |

●神餞物 (しんせん) ・お米 ・酒 ・食べ物 |

| ③香典 (表書き) |

・ご香典 ・ご霊前 |

・御玉串料 ・御榊料 ・御霊前 |

| ④忌み言葉 | ・浮かばれない ・浮かばれぬ ・迷う |

・ご冥福 ・往生 ・あの世 |

| ⑤持ち物 | ・数珠を持参 | ・数珠は必要ない |

現代の日本では2014年時点で全体の77.5%とほとんどの葬儀が仏式で行われています。

そのため一般的に通夜や葬儀の席で使う「お悔みの言葉」も、神式の葬儀では宗旨にそぐわないものが多いです。

そのため、ご遺族に掛ける言葉と香典の準備、数珠を控える点などに注意をして進めましょう。

・エンディングデータバンク「葬儀における宗教の割合」

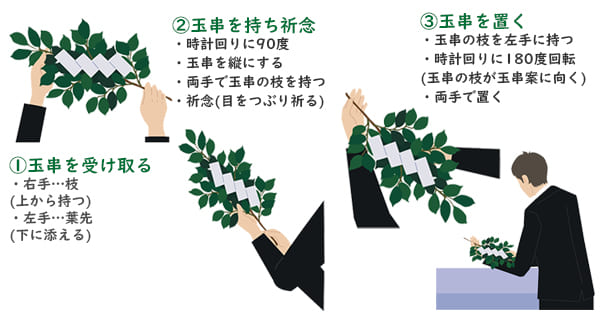

神式の葬儀:玉串奉奠の作法

◇玉串を玉串案に置く前に、90度回転して祈念します

神式の葬儀で玉串奉奠(たまぐしほうてん)は、お焼香と同じです。

順番は仏式の葬儀と同じく、神主の指示の元、喪主からご遺族、参列者と、故人と近しい人から行います。

「玉串(たまぐし)」とは、榊や樫、杉などの木枝です。

神式の神飾り「紙垂(しで)」「木綿(ゆう)」が麻で結ばれています。

| <神式の葬儀:玉串奉奠の作法> | |

| ①会釈をする | ・喪主 ・ご遺族 |

| ②玉串を受け取る | ・神主へ一礼 ・両手で受け取る |

| [持ち方] | ・右手…枝 (上から持つ) ・左手…葉先 (下に添える) |

| ③玉串案へ進む | ・玉串案…玉串奉奠の台 ・胸の高さに持つ ・玉串案の前で一礼 |

| ④玉串を持ち祈念 | ・時計回りに90度回転 ・玉串を縦にする ・両手で玉串の枝を持つ ・祈念(目をつぶり祈る) |

| ⑤玉串案に玉串を置く | ・玉串の枝を左手に持つ ・時計回りに180度回転 (玉串の枝が玉串案に向く) ・両手で玉串案を玉串案に置く |

| ⑥二礼二柏一礼 | ・玉串案から2歩下がる (祭壇を向いたまま) ・深く2回礼をする(二礼) ・忍び手で柏手を2回(二柏) (音を立てない) ・深く1回礼(一礼) |

| ⑦席に戻る | ・さらに2歩下がる ・神主、ご遺族へ向く ・神主、ご遺族へ会釈 ・席に戻る |

「忍び手」とは音を立てずに柏手を打つことです。

喪家で玉串を準備しているため、神主か葬儀スタッフから玉串を受け取ります。

上記イラストを参考に、一度シュミレーションをしておくと安心でしょう。

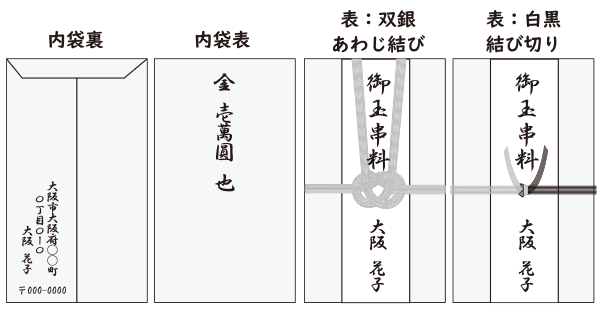

神式の葬儀:香典はどうする?

◇神式の葬儀で香典は「御玉串料」です

「ご香典」はお線香の代金との意味があるため、玉串奉奠を行う神式の葬儀の表書きには向いていません。

玉串の代金、榊(さかき)の代金と言う意味を持つ表書きを用います。

| <神式の葬儀:香典マナー> | |

| [香典マナー] | [内容] |

| ①不祝儀袋 | ・厚手の白封筒 |

| [避けるモチーフ] | ・蓮の花(仏教) ・十字架(キリスト教) ・ユリの花(キリスト教) |

| [水引き] | ●結び切り、あわじ結び ・白×黒 ・双銀 |

| ②表書き | ・御玉串料 ・御榊料 ・ご霊前 |

| [内袋] | ・表面…漢数字で金額 (「金参萬圓也」など) ・裏面…住所、氏名 (左下、郵便番号まで) |

水引きは金額の大きさに比例します。

5千円以下であれば印刷ですが、5千円以上なら水引きが付き、1万円以上で水引きの本数が7本以上、3万円以上になると10本以上の水引きを付けるのが習わしです。

神道では「御神前」の表書きもありますが、御神前は故人の魂が神になってからの表書きですので、少なくとも一周忌からが良いでしょう。

| <神式の葬儀:表書きの注意点> | |

| [表書き] | [用途] |

| ・御神前 | ・一周忌以降(法要など) |

| ・初穂料 | ・祈祷のお礼 ・七五三など(香典には使用しない) |

神式の葬儀でも香典の書き方は、表書き以外は一般的な葬儀と同じです。

金額も旧字体の漢数字を利用し、前後に「金」「也」を付けます。

詳しくは下記、香典マナーをご確認ください。

神式の葬儀で包む金額相場は?

◇神式の葬儀で包む「御玉串料」の相場は、仏式と変わりありません

基本的に神式の葬儀でも、御玉串料で包む費用目安は、一般的な仏式の香典と変わりないと考えて良いでしょう。

友人知人が包む金額は約5千円~1万円ほどが目安です。

| <神式の葬儀:御玉串料の相場> | |

| [故人との関係] | [御玉串料] |

| [家族] | |

| ・両親 | ・約1万円~5万円ほど |

| ・祖父母 | ・約1万円~3万円ほど |

| ・兄弟姉妹 | ・約1万円~3万円ほど |

| [配偶者家族] | |

| ・義両親 | ・約1万円~3万円ほど |

| ・義祖父母 | ・約1万円~3万円ほど |

| ・義兄弟姉妹 | ・約1万円~3万円ほど |

| [親族] | |

| ・おじおば | ・約1万円~3万円ほど |

| ・遠い親族 | ・約1万円~3万円ほど |

| [友人知人] | |

| ・友人知人 | ・約5千円~1万円ほど |

| ・会社関係者 | ・約5千円~1万円ほど |

| ・元上司 | ・約1万円ほど |

| ・近所の人々 | ・約3千円~1万円ほど |

神式の葬儀で包む御玉串料の他に、仏式の葬儀での供物「神餞物(しんせんぶつ)」を添える場合は、食べ物が良いです。

お米やお酒が神式の葬儀で供えられますが、参列者が持参するならば菓子折りやおもち、魚なども好まれます。

神式の葬儀:お悔みの言葉は?

◇神式の葬儀では、供養やご冥福などの仏教用語に注意します

一般的な葬儀では多くの仏教用語を使用していますので、お悔みの言葉をご遺族へ伝える時には、仏教用語を避け、ご遺族の哀しみに寄り添う言葉が良いでしょう。

| <神式の葬儀でも使えるお悔みの言葉> | |

| ・この度は心よりお悔み申し上げます | |

| ・誠にご愁傷さまです | |

| ・謹んでお悔み申し上げます |

このような言葉は、神式の葬儀のみならずキリスト教式のお悔みの言葉としても利用できます。

神式の葬儀でお悔みの言葉として避けるべきは仏教用語です。

例えば「ご冥福」「往生」「供養」「成仏」などがそれにあたります。

・【図解】キリスト教の葬儀マナーとは?献花の仕方やカトリック・プロテスタントの違い?

神式の葬儀に則ったお悔みの言葉

◇神道の死生観を理解することで、適切なお悔みの言葉を伝えることも可能です

神道では人が亡くなると神になります。

そのため神式の葬儀で行う「祈念」は「供養」ではなく、神となり家を御守護いただくよう祈る行為です。

また神式の葬儀において死者の魂「霊魂」は「御霊(みたま)」と言います。

また神式の葬儀では、「平安」「拝礼」などの言葉が適切です。

| <神式の葬儀:お悔みの言葉> | |

| ・御霊の御平安をお祈りします | |

| ・御霊の安らかならんことをお祈り申し上げます | |

| ・心より拝礼させていただきます |

などの言葉でお悔みの言葉を述べることで、神式の葬儀に寄り添った声掛けができるでしょう。

ただし「重ね重ね」などの重ね言葉など、忌み言葉は仏式と同じく、神式の葬儀でも使用してはなりません。

チェックをしながら葬儀当日は、言葉少なにお悔みの言葉を述べると良いです。

まとめ:神式の葬儀では玉串奉奠を行います

神式と仏式の葬儀で大きな違いは、お焼香と玉串奉奠の違いです。

仏式の葬儀では僧侶の読経供養により追善供養を行いますが、神式の宗教者は神職、祝詞を捧げます。

神式の葬儀後は、亡くなった日を1日目として10日目に行う「十日祭」、50日目に行う「五十日祭」の霊祭の後、神式の法要にしかない「合祀祭(ごうしさい)」が行われる流れです。

その後、仏式の「百箇日(ひゃっかにち)」にあたる「百日祭」の霊祭を終えると、式年祭となります。

お電話でも受け付けております