【図解】浄土真宗の葬儀の流れやマナーとは?特徴や宗派の違い、香典の表書きや数珠は?

・浄土真宗の葬儀の特徴、他宗派との違いは?

・浄土真宗の葬儀の流れは?

・浄土真宗の葬儀で、香典の表書きは?

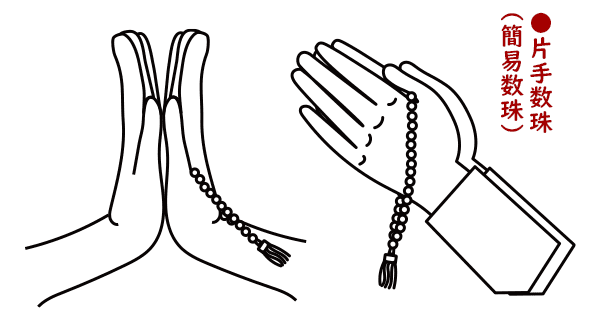

・浄土真宗の葬儀で数珠はどうする?

・浄土真宗の葬儀でのお悔みの言葉は?

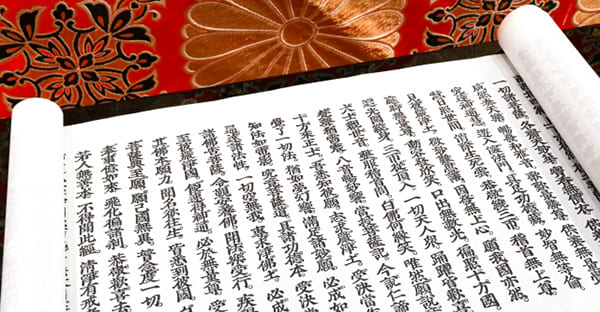

浄土真宗の葬儀は、「往生即成仏」の考え方から、他の仏教宗派と葬儀の目的や流れ、マナーが大きく異なります。

他の仏教宗派では忌み言葉ではないお悔みの言葉でも、浄土真宗では避ける言葉にもなるでしょう。

本記事を読むことで、浄土真宗の葬儀に参列するにあたり理解したい、浄土真宗の死生観や葬儀の流れ、浄土真宗の葬儀ならではのマナーが分かります。

浄土真宗の葬儀とは

◇浄土真宗には「冥土の旅」にまつわる儀式がありません

浄土真宗以外の仏教宗派では、人が亡くなると四十九日間の「忌中」に極楽浄土に辿り着き成仏するまでの旅「冥土の旅」が待ち受けています。

この冥土の旅で故人が喉が渇かぬよう、末期の水を行ったり、故人を極楽浄土へ導く僧侶による「引導」の儀式が行われるのが基本です。

けれども浄土真宗では即日に極楽浄土へ導かれるため、冥土の旅がありません。

よって「冥土の旅」にまつわる儀式もないのです。

| <浄土真宗の葬儀にないもの> | ||

| [違い] | [内容] | [理由] |

| ①末期の水 | ・冥土の旅で喉の渇きを癒す | ・冥土の旅がない |

| ②引導 | ・故人を導く儀式 | ・仏のみが導く |

| ③授戒 | ・死後に仏門に入る (ことが多い) |

・生前に仏弟子になる (法名を持つ) |

| ④死装束 | ・冥土の旅に出る衣装 | ・冥土の旅がない |

| ⑤お清めの塩 | ・死の穢れを祓う | ・死は穢れではない |

また「授戒」は仏門に入り仏弟子として戒を授くものですが、浄土真宗では死後に仏弟子を受け入れません。

授戒により受ける仏弟子としての名告り「戒名」は、浄土真宗では生きている間に仏弟子となり生きて行くことを誓い授かる「法名」として受けます。

浄土真宗の葬儀:死生観を理解する

◇浄土真宗では「往生即成仏」の死生観を持ちます

浄土真宗と他の仏教宗派で最も違う考え方は死生観です。

他の仏教宗派では人が亡くなると、生前の行いや罪、穢れを審判される7関所を経たのち、地獄や極楽、修羅道、人道といった、六道へ輪廻転生します。

そのため浄土真宗以外の葬儀では、故人が極楽浄土へ辿り着くための後押しとして「追善供養」を行うのです。

けれども浄土真宗の教え「往生即成仏」では、阿弥陀如来さまの本願力により、誰でもすぐに極楽浄土へ行くため、冥土の旅も審判もありません。

| <浄土真宗の葬儀:他宗派と目的の違い> | ||

| [違い] | [浄土真宗] | [他宗派] |

| ①読経 | ・阿弥陀如来への感謝 (亡くなった人は皆仏になる) |

・極楽浄土への道を後押し (追善供養) |

| ②告別式 | ・お別れの儀式はない (極楽浄土で再会できる) |

・お別れの儀式を設ける |

| ③葬儀 | ・存在の尊さを見つめ直す (死が身近にあることを考える) |

・故人の冥福を祈る (極楽浄土へ送り出す) |

浄土真宗の葬儀は、故人を送り出す儀式ではなく、故人の死を通して、自分もいずれ死が訪れる、身近にあることを意識し、その準備ができているかと問いかけるものです。

御本尊「阿弥陀如来」の本願力により、誰もが即日に成仏できる浄土真宗では、成仏の概念がなく、葬儀は阿弥陀如来の教えを傾聴する「聞法の場」とされます。

浄土真宗の葬儀:派による違い

◇浄土真宗は、浄土真宗本願寺派と真宗大谷派が大きい宗派です

浄土真宗には「真宗十派」と呼ばれる10の宗派があります。

そのなかでも勢力が大きな2派が、浄土真宗本願寺派と真宗大谷派です。

同じ浄土真宗でも宗派により葬儀マナーが変わるので、葬儀案内をいただいた時には宗派まで確認すると良いでしょう。

●浄土真宗本願寺派(お西)

●真宗大谷派(お東)

・真宗高田派

・真宗仏光寺派

・真宗興正派

・真宗木辺派

・真宗山元派

・真宗出雲路派

・真宗三門徒派

・真宗誠照寺派

ただ浄土真宗本願寺派、真宗大谷派のいずれにしても、阿弥陀如来の慈悲による救い「他力本願」に委ねる、往生即成仏の教えを説いていることに違いはありません。

浄土真宗においては葬儀に限らず、「南無阿弥陀仏」の念仏を唱えます。

浄土真宗本願寺派の葬儀の流れ

◇浄土真宗本願寺派(お西)では、「なもあみだぶつ」と唱えます

浄土真宗本願寺派と真宗大谷派では、「南無阿弥陀仏」の違いが特徴的です。

浄土真宗本願寺派では「南無阿弥陀仏」を「なもあみだぶつ」と唱えます。

| <浄土真宗本願寺派の葬儀の流れ> | |

| [儀式] | [内容] |

| [出棺勤行] (しゅっかんごんぎょう) |

・葬儀に先立ち仏前で行う |

| ①帰三宝偈(きさんほうげ) | ・三宝(仏、法、僧)に帰依すること |

| ②短念仏(たんねんぶつ) | ・短い念仏(なまだぶ、なんだぶ) |

| ③回向 | ・お経の徳を故人へ回す |

| ④お別れの言葉 | |

| [葬場勤行] | |

| ①導師(僧侶)入場 | |

| ②葬儀の開式 | |

| ③三奉請(さんぶぎょう) | ・諸仏をお迎えする |

| ④導師焼香・表白(ひょうびゃく) | ・導師(僧侶)によるお焼香 ・法会に先立ち趣旨を読む ・お焼香 |

| ⑤正信偈(しょうしんげ) | ・親鸞聖人による詩 |

| ⑥念仏(ねんぶつ) | ・南無阿弥陀仏を唱える |

| ⑦御和賛(ごわさん) | ・仏の徳や教えをたたえる |

| ⑧回向(えこう) | ・お経の徳を故人へ回す |

| ⑨導師(僧侶)退場 | |

| ⑩葬儀の閉式 | |

| ⑪喪主挨拶 | |

| ⑫出棺 | |

※地域や葬儀形式により、順番が異なることもあるでしょう。

出棺式の後は火葬、収骨です。

一般参列者は出棺時に見送り、火葬場にはご遺族と近しい親族のみとなるでしょう。

一般的な通夜のような、極楽浄土へ辿り着くための儀式はありません。

浄土真宗の葬儀:真宗大谷派の流れ

◇真宗大谷派(お東)では斎場で行う葬儀「葬儀式第二」が主たるものです

浄土真宗の真宗大谷派の葬儀では、一般参列者が参列する葬儀形式が「葬儀式第二」となり、皆で念仏を唱える「総礼(そうらい)」から始まるでしょう。

浄土真宗真宗大谷派の葬儀は葬儀式第一(出棺勤行・葬場勤行)・第二と続く二部構成なので、ここでは、葬儀式第二での大まかな葬儀の流れを解説します。

| <真宗大谷派の葬儀の流れ> | |

| [儀式] | [内容] |

| ①導師(僧侶)入場 | ・参列者入場 ・開式 |

| ②総礼(そうらい) | ・葬儀会場の皆で念仏 |

| ③読経 | |

| ④念仏 | ・短念仏十遍(短い念仏「短念仏」) ・10回唱える |

| ⑤回向 | |

| ⑥導師焼香・表白(ひょうびゃく) | ・導師(僧侶)によるお焼香 ・総礼(会場皆で念仏) |

| ⑦正信偈 | ・親鸞聖人による喝文・詩 |

| ⑧焼香 | |

| ⑨念仏 | |

| ⑩総礼 | |

大まかには以上の流れとなり、真宗大谷派で注意したい点は念仏「南無阿弥陀仏」は「なむあみだぶつ」であることです。

この点が「なもあみだぶつ」と唱える浄土真宗本願寺派と違います。

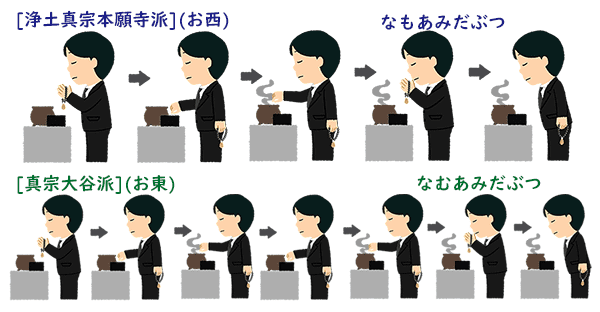

またお焼香の仕方も真宗大谷派と浄土真宗本願寺派の葬儀で違うので、下記より解説します。

浄土真宗の葬儀:お焼香の仕方は?

◇浄土真宗の葬儀では、二派でお焼香の仕方が違います

他の仏教宗派と浄土真宗の葬儀で、お焼香の大きな違いは、香をつまんだ後「おしいただく」ことをしない点です。

「おしいただく」とは、つまんだ香を額あたりに持って行き、香に向かって首をかしげ、しばし畏まる行為を差します。

浄土真宗ではこの「おしいただく」行為をしません。

| <浄土真宗の葬儀:お焼香の仕方> | |

| [浄土真宗本願寺派](お西) | ①香を1回つまむ ②香炉へくべる ③合掌 ④南無阿弥陀仏 ⑤一礼し戻る |

| [真宗大谷派](お東) | ①香を1回つまむ ②香炉へくべる ③香を1回つまむ ④香炉へくべる ⑤合掌 ⑥南無阿弥陀仏 ⑦一礼し戻る |

浄土真宗本願寺派ではお焼香が1回のみ、真宗大谷派では2回となります。

お焼香の順番が回ってきたら、焼香台へ進み、阿弥陀如来を見仰ぎ一礼すると尚良いでしょう。

・お焼香前の合掌がない

・おしいただく行為がない

また浄土真宗の葬儀でお倫が供えている会場はほぼありませんが、自宅葬などでお倫がある際には、お焼香前にお倫を鳴らすことのないよう、注意をしてください。

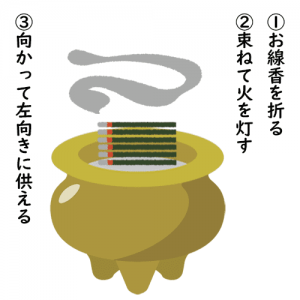

浄土真宗のお線香の上げ方は?

◇浄土真宗ではお線香を寝かせて供えます

浄土真宗と他の仏教宗派との大きな違いは、お線香を寝かせて供える点です。

お線香を上げる本州は、他の仏教宗派でも宗派によって1本、3本と違いがあります。

浄土真宗は1本です。

①お線香を一本取る

②香炉に合わせて適切に折る

③折ったお線香を束ねる

④束ねたお線香に火を付ける

⑤向かって左側を火の先に、寝かせる

お線香に火を灯した後、寝かせる向きは火が付いている側が、向かって左側です。

香炉に合わせてお線香を折ると良いでしょう。

通常は2本(1回折る)ほど、3本になることもあります。

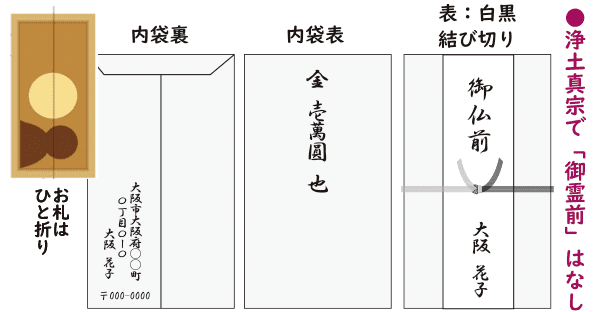

浄土真宗の葬儀:香典の表書きは?

◇成仏の概念がない浄土真宗の葬儀では「ご霊前」がありません

浄土真宗以外の宗派と、葬儀で準備する御香典の準備での違いは「ご霊前」の表書きがないことです。

四十九日の忌中に冥土の旅を経て成仏する浄土真宗以外の宗派では、四十九日間の忌中に準備するご香典の表書きに、成仏していない魂「霊」に捧げるものとして、「ご霊前」と書きます。

| <浄土真宗の葬儀:ご香典の準備> | |

| [表書き] | ・ご仏前 ・御香典 |

| [表書きの下] | ・参列者の氏名 |

| [内袋] | ・表…金額 (旧漢数字で表記) ・裏…住所、氏名 (郵便番号まで表記) |

表書き以外の基本的なご香典マナーや相場は、他の仏教宗派と同じです。

浄土真宗の葬儀で包むご香典の相場は、友人知人で約5千円~1万円、近しい親族であれば約1万円~3万円が目安となるでしょう。

ご近所であれば約3千円ほどでも良いですが、この場合は内袋のない、水引きが印刷された不祝儀袋を選びます。

裏面、左下に住所と氏名を記載した後、その左側に金額を書き入れると良いです。

全般的なご香典の整え方、渡し方マナーについては、下記コラムを併せてご参照ください。

浄土真宗の葬儀で数珠はどうなる?

◇参列者であれば簡易数珠を使用しても問題はありません

仏式の葬儀では数珠を持参しますが、本式数珠と片手(簡易)数珠があります。

本式数珠は仏教宗派に倣った数珠で、一般的には自身の宗派の数珠を持参しても構いません。

ただ全般的に、あらゆる仏教宗派に対応できる片手(簡易)数珠を持参する人が多いです。

| <片手(簡易)数珠の持ち方> ●房は下に垂れる |

|

| ①左手に掛ける | ・左手親指と人差し指の間 ・輪を掛ける ・4本指の甲に輪が掛かる |

| ②両手に掛ける | ・合掌 ・両手の親指と人差し指の間 ・輪を掛ける ・両手の4本指の甲に輪が掛かる |

以上が片手(簡易)数珠の持ち方です。

お焼香を終えたら、左手の親指と人差し指の間に輪を掛け、4本指で握りながら持ち歩きます。

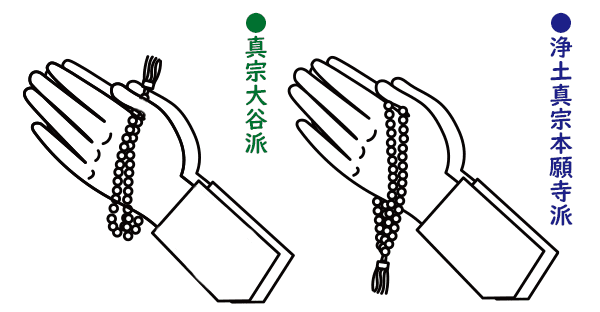

本式数珠の持ち方

◇本式数珠は長いため、二重にして掛けます

浄土真宗の本式数珠は、浄土真宗本願寺派と真宗大谷派で違います。

また真宗高田派でも持ち方が変わります。

基本的に片手(簡易)数珠で問題ありませんが、本式数珠の持ち方は下記です。

| <浄土真宗の葬儀:本式数珠の持ち方> | |

| [浄土真宗本願寺派] | ①数珠を二重にする ②両手を合掌 ③親指と人差し指に掛ける ④房は下に垂らす |

| [真宗大谷派] | ①数珠を二重にする ②親玉は上にする (房が上になる) ③親指と人差し指で挟む ④両手に掛ける ⑤房を左側に垂らす |

| [真宗高田派] | ①数珠は二重にする ②親玉を上にする ③両手を数珠に通す ④一輪の房を左側に垂らす ⑤ニ輪の房の弟子玉は左へ垂らす ⑥ニ輪の房の反対かわは右側へ垂らす |

葬儀会場へ到着し着席するまでは、専用の数珠袋などに入れると良いでしょう。

数珠は人に貸し借りをしたり、お尻に敷くなどはご法度です。

葬儀全般における数珠の取り扱いやタブー、詳しい持ち方については、下記コラムをご参照ください。

浄土真宗の葬儀での忌み言葉は?

◇成仏の概念がない浄土真宗では、「成仏」や「冥土」を用いません

人が亡くなると阿弥陀如来の本願力で、即日に極楽浄土に辿り着く浄土真宗では、「ご冥福を祈る」ことがありませんので注意をします。

また、本記事では分かりやすいように使用してきましたが、浄土真宗では成仏やご冥福を「祈る」必要はありません。

基本的には残されたご遺族の喪失の哀しみに寄り添うお悔みの言葉が適切です。

| <浄土真宗の葬儀:忌み言葉> | |

| [忌み言葉] | [言い換え] |

| ①ご冥福を祈る | ・哀悼の意を表する |

| ②祈る | ・念ずる |

| ③永眠、他界された | ・浄土へ往生した |

| ④魂、御霊 | ・故人 |

| ⑤天国へ行く | ・浄土へ参る |

また浄土真宗では「成仏」「供養」「戒名」などの言葉は使用しません。

戒名は法名で言い換えることができますが、基本的に使用しない方が良いでしょう。

・弔事の「忌み言葉」とは?忌み言葉5つの種類と言い換え一覧、葬儀で避けたい話題も解説

浄土真宗の葬儀に適したお悔みの言葉

◇ご遺族の哀しみに寄り添う言葉を伝えます

浄土真宗関係なく、葬儀で使用できるお悔みの言葉は、ご遺族の哀しみに寄り添う言葉です。

「成仏」の概念がない浄土真宗の死生観への理解に不安があれば、生きる者の哀しみに寄り添う言葉や、自分の気持ちを伝えましょう。

・謹んでお悔み申し上げます

・この度は誠にご愁傷様です

・哀悼の意を表します

などです。

「ご愁傷様です」も浄土真宗の葬儀で使用できますが、全般的に「ご愁傷様です」の文言は直接会った時に伝えるお悔みの言葉となります。

弔電では「お悔み申し上げます」が良いでしょう。

まとめ:浄土真宗の葬儀には「成仏」の概念がありません

浄土真宗の葬儀で最も理解したいポイントは「往生即成仏」の考え方です。

他の仏教宗派とは違い、冥土の道を歩むことも、地獄や人道、修羅道などの輪廻における六道がありません。

そのため基本的に故人が極楽浄土に辿り着く道を後押しする意味合いの「追善供養」はなく、故人の死を通してこの世の存在に感謝する目的が葬儀となります。

皆が極楽浄土へ行くため、基本的には告別式で別れを惜しむ儀式もないとされていますが、生きる者の喪失の哀しみは否定できません。

お悔やみの言葉では、ご遺族の喪失の哀しみに寄り添う適切な言葉を選ぶと良いでしょう。

・お悔みの言葉とは?葬儀や訃報で返す言葉や注意点は?状況や故人の立場で違う10の例文

お電話でも受け付けております