永代供養をわかりやすく図解も入れて解説!料金システムや仕組み・終わったらどうなる?

「永代供養がいまいちわからない!」

「永代供養の仕組みをわかりやすく教えて!」

「永代供養の費用幅が広いのはなぜ?」

少子化や核家族化によるお墓の継承者不在の問題が進むなか、永代供養が注目されています。ただ永代供養は形がないため「永代供養をわかりやすく教えて!」と言う方も多いですよね。

本記事では永代供養の仕組みをわかりやすく解説しています。永代供養の費用が約5万円~180万円と幅が広い理由も、永代供養の費用の仕組みとともに解説していますので、どうぞ最後までお読みください。

永代供養をわかりやすく解説!

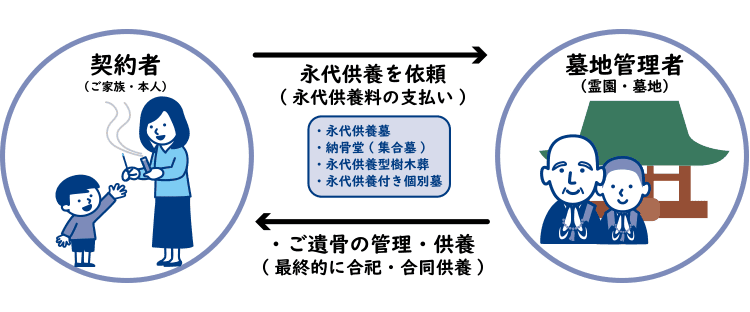

「永代供養」とは墓地管理者へご遺骨の供養・管理を委任することです。

永代供養の「永代」とは、この先代々に渡る長い年月を供養・管理してくれるので、継承者を立てる必要がありません。

ただし最終的には永代供養墓に、他のご遺骨と同じ場所に一緒に埋葬する「合祀」がなされます。合祀を終えたご遺骨は、他のご遺骨と一緒に合同供養されるでしょう。

①永代供養の仕組み

「墓地管理者」とは霊園・墓地の運営母体です。寺院墓地であれば寺院(ご住職)、民間霊園であれば運営会社、公営墓地ならば自治体になります。

ご家族が「永代供養料」を払い永代供養を依頼すると、墓地管理者は・ご遺骨の管理・故人の供養・お墓の掃除や管理を担ってくれるでしょう。

そのため永代供養を済ませた後、ご家族の負担はありません。基本的には気が向いた時にお参りに行くだけとなり、墓主は必要ありません。

・合祀墓や永代供養墓のお参り手順と注意点。合葬墓・合祀墓・永代供養の違いとともに解説

②合祀まで猶予のある永代供養

ただし永代供養には合祀まで、一定年数の猶予を設けたプランがあります。この合祀までの猶予期間が「個別安置期間」です。個別安置期間を設けた永代供養の代表的な例は、納骨堂があるでしょう。

個別安置期間を設けた永代供養を選んだ場合、個別安置期間については「年間管理料」を毎年支払うプランもあります。「年間管理料」とは公共スペースや設備の維持管理費です。

年間管理料は霊園・墓地により異なりますが、年間約5千円~2万円が相場です。ご遺骨が合祀された後は年間管理料がかからないでしょう。

生前契約で個別安置期間を設けた永代供養プランを契約した場合、期間中の年間管理料をまとめて一括で支払うケースも多いです。

③永代供養の注意点

永代供養を選ぶ時には、最終的に合祀されることを念頭に置かなければなりません。

合祀では他のご遺骨と一緒に埋葬されるので、一度合祀をすると二度と取り出すことができないためです。ご家族・親族には合祀に否定的な意見を持つ可能性もあります。

合祀されることに抵抗があれば、個別安置期間を設けた永代供養プランを選びましょう。納骨堂・室内墓所などがその一例です。個別安置期間の更新ができるプランでは、子や孫が更新をするならばご遺骨が残る可能性もあります。

・納骨堂の永代供養とは?お墓との違いやメリットデメリット、大阪に多い納骨堂4つの種類

・納骨堂とお墓の違いとは?メリットデメリット、大阪で屋内で参拝する「室内墓所」も紹介

永代供養が求められる理由をわかりやすく解説!

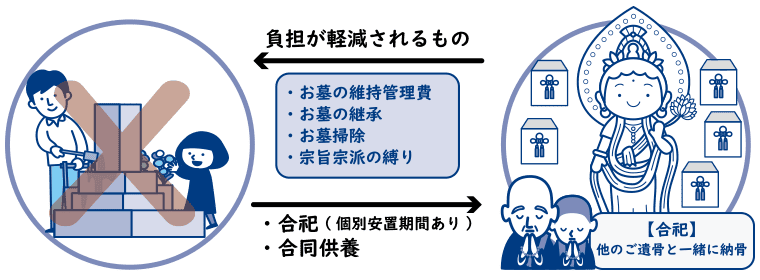

永代供養のニーズが急増する背景には、少子化・核家族化があります。継承者がいなくなり、お墓を維持することが困難になったのです。

少子化はもちろん子どもがいる家でも核家族化が進み、人々の住む世界がグローバル化したため、定期的なお墓掃除も難しくなりました。

①お墓の維持管理を任せられる

永代供養を行うことでお墓の維持管理への負担がなくなる、もしくは大幅に軽減されます。

次世代の継承者がいないまま高齢になった墓主が、定期的なお墓掃除や維持管理に大きな負担を感じて永代供養を検討するケースが増えました。

墓じまいによる永代供養の例では、墓石がなくなることで老朽化による墓石の修理修繕費用・年間管理料などの経済的な負担も軽減されます。

②費用が安価

お墓がいらない永代供養では、墓石代がかからないため費用も安価に収まります。また個別安置期間を設けていない永代供養プランでは、納骨後の年間管理料もかかりません。

一般墓を建てる費用相場は2024年度で約149.5万円、うち墓地代(永代使用料)47.2万円・墓石代97.4万円でした。

永代供養は形態にもよりますが墓地代や墓石代がかからないので、費用相場は約10万円~150万円ほどです。最初から合祀される永代供養墓では約5万円~30万円の相場となります。

ラグジュアリー感のある施設が充実した納骨堂や、個別墓に永代供養を付けた場合は約50万円~150万円と相応の費用相場になり、年間管理料もかかるでしょう。

・納骨堂で永代供養を行う費用はどれくらい?納骨堂5つの種類で違う費用相場を詳しく解説!

・鎌倉新書「第15回 お墓の消費者全国実態調査(2024年)」

③継承者がいらない

永代供養を行うことで、ご遺骨の管理や故人の供養を墓地管理者に全て任せることができるため、お墓の継承者を立てる必要がありません。

次世代の継承者がいない方はもちろん、将来的に継承者不在の心配がある家でも、永代供養を依頼することで無縁仏にならない点が、現代永代供養が求められる理由です。

納骨堂や合祀永代供養墓などの墓石のいらない永代供養が一般的ですが、一般墓に永代供養を付けることもできます。

一般墓に永代供養を付けた場合、個別安置期間が33年・50年と長い傾向です。個別安置期間が過ぎるとお墓は撤去され、ご遺骨は取り出して永代供養墓に合祀されます。

・お墓の継承とは?継承者の順位とは、誰がなるの?継承者の役割とは?継承の手続きや費用

④お墓がいらない

永代供養ではお墓を建てる必要がありません。日本のお墓は御影石など良質の墓石を使用するので、約150万円~300万円以上の建墓費用がかかることもあります。

ただ費用面だけではなく、お墓を建てることでご家族は維持管理を負担しなればなりません。定期的なお墓掃除、老朽化した墓石の修理修繕などが伴います。

一方でお墓を建てない永代供養では、墓地管理者が施設の維持管理を担ってくれるため、ご家族は気が向いた時にお参りに行くだけです。

⑤宗教に縛られない

永代供養では宗旨宗派を問わず受け入れる霊園・墓地が一般的です。そのため無宗教の方々や、キリスト教・神道まで宗旨宗派を問わずに納骨ができます。

もともと宗旨宗派を問わない民間霊園はもちろん、寺院墓地でも永代供養に関しては宗旨宗派を不問とする寺院が一般的です。

ただし納骨後の合同供養では、墓地管理者が提携する僧侶の宗旨宗派に基づいて供養が行われますので、この点は理解して決める必要があるでしょう。

・霊園とはなに?墓地とは違う?民間霊園・寺院墓地・公営墓地のメリット・デメリットとは

永代供養の費用を決める要素をわかりやすく解説!

永代供養は故人の供養やご遺骨の管理と言う形のないものなので、永代供養の形態によって費用も大きく異なります。

最も安い永代供養を選ぶならば、個別安置期間を設けずに最初から合祀される「永代供養墓」になるでしょう。

永代供養の費用の仕組み

永代供養の費用の仕組みは、基本的に1柱(1人)あたりで計算します。

納骨堂の永代供養などには夫婦用・家族用もありますが、個別安置期間に大きなスペースを要する分だけ、費用も割高になるでしょう。

墓じまいによる永代供養の利用では、取り出すご遺骨の柱数に費用が比例します。最初にお墓の内部調査を行い、眠っているご遺骨の柱数を確認すると安心です。

①納骨方法

永代供養は永代供養墓の他、納骨堂・集合墓・永代供養付き樹木葬・永代供養付き個別墓などのプランがあるでしょう。個別安置期間を設けるか、後々お墓へご遺骨を引越す「改葬」の可能性があるかどうかで判断します。

| <納骨方法の種類と費用相場> | |

| ①永代供養墓 (合祀墓・合葬墓) |

…約5万円~30万円 |

| ②納骨堂 (集合墓) |

…約20万円~80万円 |

| ③室内墓所 (家族型納骨堂) |

…約60万円~180万円 |

| ④個別墓 (永代供養付き一般墓) |

…約80万円~180万円 |

| ⑤ガーデニング型樹木葬 (永代供養型樹木葬) |

…約50万円~80万円 |

納骨堂ひとつ取っても仏壇型・ロッカー型・ビル型(自動搬送型)など、さまざまな種類があるため一概には言えませんが、大まかにはこのような永代供養の種類で違う費用相場です。

※樹木葬は本来ご遺骨を土に還す自然葬ですが、永代供養型樹木葬は霊園内のイングリッシュガーデンのように美しく整備された特別区画で、一定期間個別に安置されます。(ただしご遺骨を戻すことができないプランが多いです)

②個別安置期間

永代供養は個別安置期間が長いほど、費用も高くなる傾向です。そのため個別安置期間を設けない永代供養型(合祀墓・合葬墓)は最も安くなります。

個別安置期間は3年・5年・15年・33年など、霊園や墓地・プランによってさまざまです。家族型(継承型)の納骨堂や個別墓(永代供養付き個別墓)では、個別安置期間が弔い上げに合わせて25年・35年と長いプランが多い傾向にあります。

夫婦やご家族など複数で永代供養を契約した場合、一般的に最後の人が納骨されてから個別安置期間のカウントが始まるでしょう。(契約時の確認が必要です。)

また個別安置期間は、公共スペースや設備の維持管理費として「年間管理料」を毎年支払う永代供養プランが多くあります。

③追加費用

永代供養の種類によっては、永代供養料の他に追加費用がかかることもあるでしょう。永代供養墓に納骨するにあたり、墓碑に戒名や俗名を彫刻するプランなどです。

またガーデニング型樹木葬(永代供養型樹木葬)では、個別安置場所に小さな石碑を置くことがあります。石碑に文字やイラストを彫刻する際に追加費用がかかることもあるでしょう。

墓碑や石碑に彫刻する費用が永代供養料に含まれるプランもあります。この場合も一般的には1人までの彫刻費用が含まれ、2人目からは追加費用がかかるプランが多いです。

墓石に彫刻する費用は1人あたり約2万円~5万円、イラストの彫刻は約5万円以上と高くなる傾向です。「絆」などの抽象的な文字は、彫刻の大きさや文字数での料金設定が多いでしょう。

・「享年」「行年」「没年」「当年」の違いは?お墓へ追加彫刻の流れ・納骨堂の対応も解説

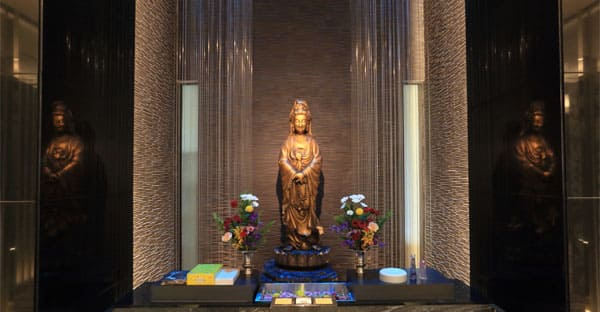

④施設の充実度

霊園・墓地の立地や施設の充実度によっても、永代供養の費用相場は変わるでしょう。納骨後に快適なお参りを希望するならば、施設の充実度を優先しても良さそうです。

ビル型(自動搬送型)納骨堂では、お参りに行くと個別ブースに案内される設備もあります。個別ブースには自動的にご遺骨が搬送され、プライベート空間のなかご家族でお参りができる施設です。

また法要施設・会食施設を設けた霊園や施設では、お墓からの移動距離なく個別法要を執り行うこともできます。

永代供養のタイミングをわかりやすく解説!

永代供養は納骨方法や費用も選ぶポイントですが、永代供養を進めるタイミングも重要です。ご家族・親族との話し合い、そして納得して進める必要もあるためです。

最終的に永代供養は合祀されます。ただ通常のお墓でも33回忌・50回忌をもって弔い上げとなり、なかには合祀されるお墓もあるでしょう。

永代供養で合祀を済ませた後に後悔することのないタイミング、一方でいつまでも迷って問題が深刻化しないように進めるタイミングを計ります。

①お墓の維持管理の負担が大きい

高齢になり定期的なお墓掃除や維持管理が負担になった墓主が、永代供養を利用するケースが増えています。またお墓を継承したものの遠方で、なかなかお墓の掃除やお参りができない墓主もいます。

現代では「お墓参り代行サービス」もありますが、1回あたりの費用相場は約1万円~2万円です。年に複数回利用すると、お供え物やお花・墓石の修理修繕費用も含めて、経済的な負担も大きくなります。

このような事情から墓じまいをして、取り出したご遺骨の永代供養を行う方法が多いでしょう。

②継承者のあてがない

次世代の継承者にあてがないまま、墓主が高齢になり永代供養を利用するケースは少なくありません。無縁墓にならないよう、生前に墓じまいを済ませる流れが多いです。

また墓主が亡くなり相続人間で継承者がいないため、墓じまいをして永代供養を利用するケースも多くあるでしょう。

相続人間で継承者がいない場合、まずは誰かが祭祀継承者になり権限を得た後、墓じまい手続きを進めます。墓じまいや永代供養の費用は、相続人間で分担する流れが一般的です。

③お墓がない

お墓がない場合のご遺骨供養の方法として、永代供養を選ぶ方も増えました。墓じまいを済ませた墓主が、自分の永代供養先を決めて生前契約をするケースなどです。

この他にも次男以降で新しくお墓を建てる必要があるケースでも、「お墓はいらない」と永代供養を選ぶ方もいるでしょう。

また遺言書やエンディングノートに「お墓はいらない」と故人の遺志が書いてあったとの理由で永代供養を選んだ体験談もあります。

④宗教に縛られたくない

寺院墓地であっても永代供養に対しては宗旨宗派を問わない霊園・墓地が多いです。そのため宗旨宗派に縛られたくない、無宗教の方々にも永代供養は選ばれます。

この他にも「夫婦で宗旨宗派が違うけれど、一緒に納骨されたい」との理由で永代供養を選ぶケースもありました。

夫婦型の納骨堂やガーデニング型樹木葬(永代供養付き樹木葬)では、宗旨宗派が違う夫婦のご遺骨を納める選択もできるでしょう。

⑤予算がない

お墓を建てる充分な予算がない時にも、永代供養を選ぶ方が増えています。お墓を建てる予算がない場合には、将来的にお墓を建てる予定があるか・ないかで永代供養の種類を選びましょう。

個別安置期間はご遺骨が屋内で保管される納骨堂では、一般的に個別安置期間内であればご遺骨を手元に戻すことができます。予算を確保してお墓を建ててから、ご遺骨を納骨堂からお墓へ引っ越す選択もあるでしょう。

一方でできるだけ安く済ませたい場合には、最初から合祀される永代供養墓が適切です。この他、シンボルツリー型樹木葬も自然葬ではありますが、費用を安く納めることができるでしょう。

永代供養の行い方をわかりやすく解説!

永代供養を始めるには、まず専門業者に相談することをお勧めします。墓じまいの場合はタイミングを計りかねる方もいるでしょう。

またすぐに墓じまいを進める決断ができなくても、霊園・墓地や墓石業者に相談をしてお墓の現状を把握しておくことは重要です。

内部調査を依頼して墓石の老朽具合や状態、ご遺骨の柱数や状態をチェックしておくと計画も立てやすくなります。

①墓じまいの相談

永代供養はお墓の継承に代わる、新しい形の供養方法とも言えます。そのためご家族や親族のなかには、抵抗を感じる方がいるかもしれません。

特に墓じまいをして永代供養を行う場合、代々家で守ってきたお墓が無くなります。後々の深い溝にならぬよう、最初にご家族や親族と話し合い納得してから進めましょう。

また菩提寺がある場合はご住職にも早めにご相談しておくと、より理解が得られて永代供養までスムーズに進めやすくなります。

②資料請求

永代供養先は霊園・墓地の折り込みチラシやCM、インターネットなどで情報収集をしましょう。気になる永代供養プランがあれば、まず資料請求を行います。

ピンときた永代供養プランがあれば、そのまま現地見学へ進んでも良いです。ただ資料を手元に持つことで、個別安置期間や参拝方法などの規約や疑問点を調べやすくなります。

複数の永代供養プランについて資料請求することで相場観もわかり、規約や個別安置期間・設備の充実度まで比較検討がしやすくなるでしょう。

③墓地見学

比較検討をしたら約3件~5件ほどに絞り、墓地見学の予約をしましょう。あまりに多くの永代供養を見学すると、情報過多で決められなくなる方が多いです。

優先順位を書き出して、チェックを入れながら墓地見学をすることで効果的な見学ができます。帰宅してから比較検討するためには、スマホやデジカメで写真を撮っておくと比べ安いでしょう。

④墓地管理者に報告

永代供養先が決まったら墓地管理者へご報告しましょう。民間霊園であれば事務的なご報告でも良いのですが、寺院墓地にお墓が建つならば菩提寺である可能性が高いです。

菩提寺は代々家との関わりがあるため、長年お墓の管理や供養をしていただいた感謝とともに、丁重にご報告しなければなりません。お布施も約1万円~5万円ほど包んでご相談の名目で先方に伺うと良いでしょう。

また寺院墓地では墓じまいにあたり、寺院によっては「離檀料」の請求があります。離檀料は本来はお布施です。約5万円~20万円ほどが目安ですが、金額は本来であれば檀家である自分達で決めることができます。

・大阪で起きた離檀トラブルにどう対応する?離檀料の金額相場や体験談に見る5つの解決策

⑤行政手続き

最初から永代供養墓に納骨する場合は、火葬場で受け取った「埋葬許可証」を霊園・墓地に提出します。埋葬許可証は納骨時に必ず必要なので、ご遺骨と一緒に保管してください。

墓じまいをして取り出したご遺骨の永代供養をするならば、お墓がある自治体の役所窓口で「改葬許可申請」を行います。「改葬」とはご遺骨を移動することです。

改葬許可申請には一般的に、現存墓地が発行する「埋葬証明書(納骨証明書)」と永代供養先が発行する「受入許可証」を提出します。自治体で詳細は異なるので、予め必要書類を確認し準備を済ませてから申請手続きをするとスムーズです。

・大阪市「改葬許可申請について」

⑥閉眼供養

「閉眼供養(閉眼法要)」とは、お墓から魂を抜く儀式です。仏教が根付く日本では一般的に閉眼供養を済ませてから墓じまいを進めます。

閉眼供養では僧侶の手配が必要です。霊園・墓地で相談をすると、霊園・墓地が提携する僧侶を紹介してくれるでしょう。

また閉眼供養では読経供養のお礼として、僧侶へお布施を包みます。これは永代供養料には含まれませんので、閉眼供養当日にお布施として現金を包みましょう。

地域性もありますが、一般的に閉眼供養でお布施を包む金額相場は約3万円~5万円です。お布施を包む金額相場や包み方・渡し方マナーについて、詳しくは下記コラムをご参照ください。

・【図解】お布施マナーとは?封筒や書き方、金額は?お札の入れ方・渡し方もイラスト解説

⑦お墓の撤去・解体

閉眼供養を済ませたらお墓の撤去・解体です。お墓の撤去や解体は石材業者へ依頼します。既存のお墓が建つ霊園・墓地に相談をすると、提携する石材業者を紹介してくれるでしょう。

お墓の撤去自体は1㎡あたり約10万円前後、全体でも約20万円~30万円ほどです。墓石の撤去後、石材業者が墓石の処分もしてくれます。

墓石を撤去した後、墓地は更地に整地して墓地管理者へ返還です。閉眼供養と同日に行うよう調整するとスムーズに進むでしょう。

・【墓じまいの費用まとめ】平均や僧侶費用、離檀料は?遺骨供養まで手順5つでかかる費用

⑧永代供養先に納骨

墓じまいでは取り出したご遺骨を永代供養先に納骨します。

一般的には車で移動しますが、遠方であればご遺骨の郵送を受け付けてくれる永代供養墓もあるでしょう。ご遺骨の郵送はゆうパックのみですので、ご注意ください。

納骨まで日数がある場合は、自宅でご遺骨の安置もできます。ただし公衆のコインロッカーや庭などで保管することは避けましょう。「遺棄罪」と判断されることがあるためです。

一般的には納骨時に納骨式を執り行います。納骨式でも僧侶に読経供養を依頼するので、お布施を包んでお渡ししましょう。

・納骨式でやることは?持ち物やお供え物、いつまでに行う?大阪ではどこまで呼ぶかも解説

まとめ:永代供養によりお墓の負担が軽減されます

永代供養をわかりやすく解説すると、ご遺骨の管理や供養を墓地管理者に任せることです。墓石のいらない永代供養では、ご家族はお墓の維持管理・継承者の負担がなくなります。

永代供養料は契約時に一括で支払う初期費用のみです。けれども個別安置期間を設けた納骨堂などの永代供養を契約した場合、個別安置期間に年間管理料がかかる可能性があります。

いずれにしても合祀を済ませた後は、追加費用がかからない永代供養プランが一般的です。子や孫に負担がかからないため、終活で永代供養の生前契約を済ませる方が増えています。

お電話でも受け付けております