【おひとりさま終活まとめ】孤独死と相続対策?死後に安心できる10の手続き<その2>

「【おひとりさま終活まとめ】誰が納骨してくれる?死後に安心できる10の手続き<その1>」では、墓じまいや家じまい、自分の納骨先や葬儀の生前契約などについてお伝えしてきました。

ただおひとりさまの場合、終活を通して孤独死対策を進め、穏やかな最期を迎える、自分の遺志を伝えたい人は多いです。

この他にも「自分が苦労して築いた遺産は、譲りたい人へ届けたい」と生前対策を希望する人が増えています。

今回はおひとりさま終活のまとめとして、相続対策や穏やかな最期を迎える準備・対策についてお伝えします。

【おひとりさま終活まとめ】孤独死と相続対策?死後に安心できる10の手続き<その2>

相続対策

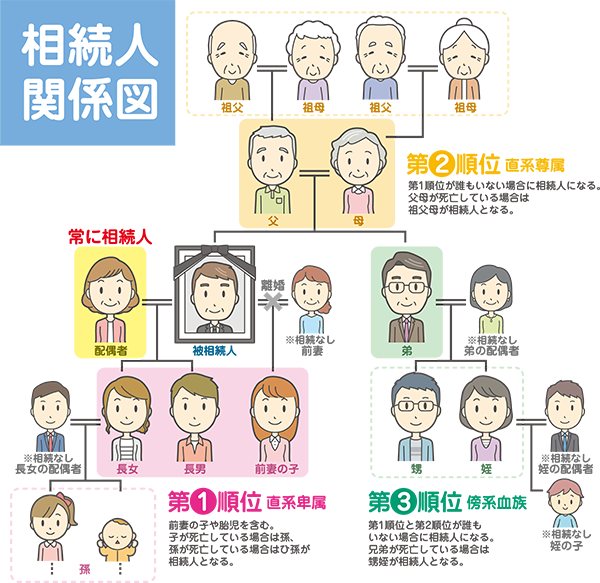

おひとりさま終活だからこそ、相続対策は必須です。

相続対策を進めるためには、まず相続人の優先順位を知り、自分が遺産を残したい人にキチンと届くのか、遺産相続の流れを理解しながら対策を取る必要があります。

そのうえで、法定相続人には当たらない第三者へ遺産を残したい場合、遺言書や生前対策を行うと良いでしょう。

(7)遺言書の作成

・遺言執行人の選任

(8)相続税対策

・生前贈与

・生命保険

子どもや親など、直系親族がいない場合には、相続トラブルで焦点になりやすい、遺留分(相続人が最低限の遺産を相続できる権利)に配慮する必要もありません。

子どもや孫など、遺留分によるトラブルが心配される場合には、遺留分まで配慮した分割を指定すると確実です。

遺言書の作成

おひとりさま終活で、残した遺産相続を指定したい場合には、遺言書を残すと良いでしょう。

特に血縁関係のない第三者へ遺産を残したい場合には、遺言により遺産の譲渡を指定する「遺贈」ができます。

遺贈を行っても前述した遺留分があれば、法定相続人は遺留分減殺請求ができますので、この点には配慮をして相続対策を進めましょう。

・【相続対策】遺言の有効性が高い種類を選ぶ。遺言3種類のメリットとデメリットを解説!

(2)遺留分対策

・【相続対策】遺言書を残しても遺留分は請求される?生前できる3つの遺留分侵害額請求対策

(3)遺贈について

・【相続対策】遺言書で第三者への相続指定はできる?財産を譲る「遺贈」3つのデメリット

遺言執行人の選任

遺言書の有効性を確実にしたいのであれば、最も信頼性の高い公正証書遺言を作成する方法もありますが、加えて遺言執行人(遺言執行者)を選定すると良いでしょう。

遺言執行人(遺言執行者)は、未成年や破産者でなければ誰でもなれます。

けれども、確実に遺言を執行するためには、行政書士や司法書士、弁護士と言った、法の専門家に頼むと良いです。

(参考:裁判所:遺言執行者の選任)

※遺言執行者について

・【相続対策】遺言執行者を指定して安全性を高くする。仕事内容や報酬など5つの基礎知識

相続税対策

続いて相続税対策です。

(1)生前贈与

・暦年贈与

・住宅取得等資金贈与

・教育資金贈与

(2)生命保険

生前贈与は子どもや孫へ、相続税の非課税枠で賢く遺産を譲りたい人に多い対策でしょう。

おひとりさま終活だからこそ、相続人に相続税負担を極力掛けぬよう、生前に生前贈与や生命保険の活用によって、非課税枠で遺産を減らす対策を取る人が多いです。

生前贈与の非課税枠を利用

生前贈与の非課税枠を利用する対策では、

・毎年少しずつ貯蓄する「暦年贈与」

・成人した子供や孫が家を取得する費用を援助する「住宅取得等資金贈与」

・子どもや孫の教育資金を援助する「教育資金贈与」

…があります。

ただし、子どもや孫の預金口座を作り、毎年非課税枠内で贈与する「暦年贈与」は、相続発生後にしばしば名義預金と間違えられるので、注意をしてください。

生命保険は相続税非課税

また生命保険で受け取ったお金は、受取人の財産と捉えられるため、相続税の課税対象ではありません。

そのため遺産の一部を生命保険に掛けて、受取人が相続税を払うことなくお金をもらえるように対策を取る人もいます。

この場合、財産を得るのは故人が指定した受取人ですので、血縁的に法定相続人である必要はありません。

財産を譲渡したい第三者にも、割高な相続税が課税されることなく、譲渡できる点もメリットです。

※相続税がかからない財産

・【大阪のおひとりさま終活】相続税が掛からない財産の注意点。どうして課税されたの?

穏やかな最期を迎える

最後に、おひとりさま終活では孤独死になることなく、穏やかに最期を迎えるための対策も多く取られています。

(9)かかりつけ医を決める

(10)エンディングノートの作成

・延命治療の有無

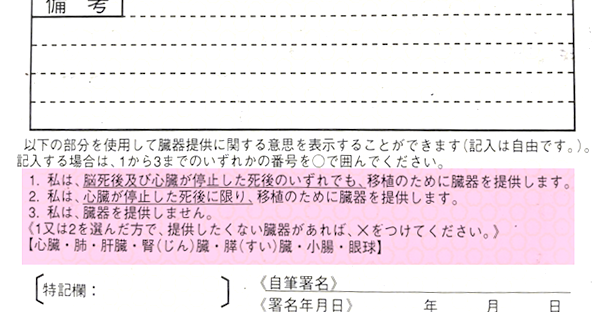

・臓器提供、献体の有無

臓器提供や献体の有無は、エンディングノートなどにも書きますが、健康保険証や免許証にも記載できます。

かかりつけ医を決める

持病や介護の必要性があれば、訪問医を依頼すると良いでしょう。

そうでなくとも、何かと相談できるかかりつけ医の存在は、穏やかな老後生活に心強い存在です。

高齢おひとりさま世帯のさまざまな悩みを、診察で相談もできる、との声は多いです。

・かかりつけ医(訪問医)を決める

・地域のサークルなどに参加

・民間の見守りサービスを利用(郵便局/水道局/常備薬会社など)

・IT見守りセンサーの登録

・老人ホームの利用

・食事宅配サービスの利用

…などなど。

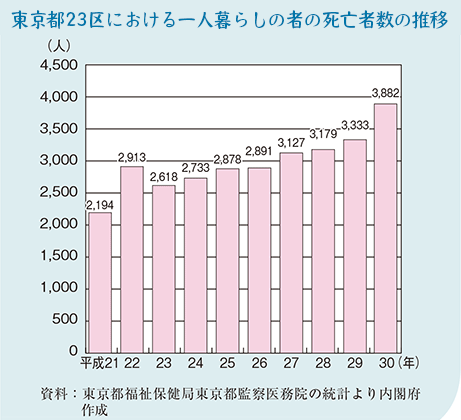

2015年時点で、東京都における孤独死の件数は3,127人、2003年では1,451人でしたから、どれだけ急増しているのかが分かり、他人事ではありません。

※出典:東京都監察医務院、平成元年「東京都23区における一人暮らしの者の死亡者数の推移」

※孤独死対策について

・【おひとりさま老後生活】孤独死を避ける6つの対策|孤独死が起きやすい8つの環境とは

エンディングノートの作成

エンディングノートは遺言書とは違い、法的効力がありません。

法的効力がない分自由度が高く、遺言書のサブ的な役割としても多く用いられます。

例えば、遺言書で法定相続人に遺産分割指定をしたり、第三者への遺贈の意思を記載した場合、「なぜ、そうしたいのか」理由を詳しく伝えることも可能です。

・詳しく伝達できる

・おひとりさま老後の不安解消に役立つ

・人生の振り返りができる

・危篤時に連絡したい人々をリストアップできる

・医療に関する希望(臓器提供/献体など)

…この他、介護や葬儀、医療、お墓事まで、何でも自由に記載できます。

遺言書にもメッセージを付け加える「付言事項」がありますが、エンディングノートではより詳しく、スペースを気にする必要もなく、説明ができるでしょう。

※エンディングノートの書き方

・エンディングノートの書き方まとめ☆欠かせない7つの項目と残された家族に役立つポイント

まとめ

おひとりさま終活は、65歳以上のシニア世代が多いと思われがちですが、最近では40代50代からのおひとりさま終活も増えました。

現役時代の40代・50代から老後を見据えておひとりさま終活を始めることで、「財産整理により老後資金のプランニングが現実的になり、早い段階で対策ができた」などの声もあります。

また40代・50代で初めて大きな病気をしたことがきっかけで、おひとりさま終活を始めた人もいました。

若い世代からのおひとりさま終活では、財産目録などが生きているうちに変化します。

そのため、定期的に見直す必要があるでしょう。

※若い世代からの終活

・40代からの終活は早い?利点やするべきことについて詳しく解説

まとめ

おひとりさま終活で行う10の事柄

(1)家じまい

(2)墓じまい

(3)財産の整理

・財産目録の作成

(4)デジタルデータの整理

(5)葬儀の生前契約

・遺影選び

(6)永代供養の生前契約

・墓友

・死後事務委任契約

(7)遺言書の作成

・遺言執行人の選任

(8)相続税対策

・生前贈与

・生命保険

(9)かかりつけ医を決める

(10)エンディングノートの作成

・延命治療の有無

・臓器提供、献体の有無

お電話でも受け付けております