【相続対策】遺言の有効性が高い種類を選ぶ。遺言3種類のメリットとデメリットを解説!

遺言書には3つの種類がありますが、選ぶ遺言の種類によって有効性や秘密性が違います。

最も有効性の高い遺言の種類は「公正証書遺言」ですが、その分、作成にあたり費用が余分にかかるなど、デメリットもあるでしょう。

特に子ども達(兄弟姉妹)が揉めない親の相続対策として、遺言書が選ばれます。

ただ2010年~2013年の統計では、遺言書を残した人の平均値は1割で、実はあまり書かれていません。

けれども近年の傾向として、不動産財産を含めた5,000万円以下の遺産など、ごく一般的な家庭ほど相続トラブルが起こりやすいとも言われます。

残された家族の相続トラブルを避けるよう、遺言書で親の遺志を示すのも良いでしょう。

【相続対策】遺言の有効性が高い種類を選ぶ。遺言3種類のメリットとデメリットを解説!

遺言書3つの種類と特徴

一般的に遺言書の種類は、有効性や秘密性によって選ばれますが、大前提として遺言作成時に遺言者(被相続人)の遺言能力はどうであるかは重要です。

「遺言能力」とは、遺言を残すだけの十分な判断能力があるかどうかを差し、例えば遺言者(被相続人)が認知症や精神障害と診断されていて場合には、法定相続人の意義により、遺言書自体が無効になる可能性が出てきます。

(この他、15歳未満も法的に遺言能力がないとされますが、このケースはまずありません。)

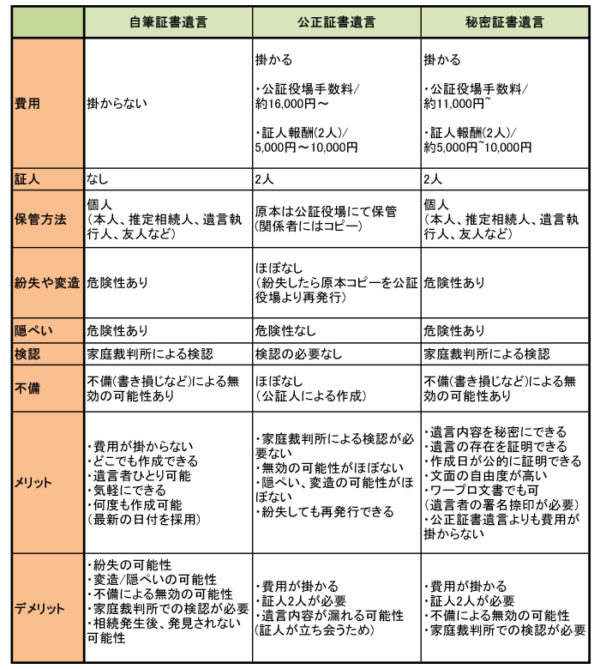

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

また最近では遺言書とともにエンディングノートを残す人も増えています。

遺言書には相続の配分指定など、事務的な内容を記載して、エンディングノートにはその理由、残された子ども達それぞれへのメッセージなどを残す方法です。

双方を残すことで、子ども達の心のケアもできるため、法定相続人が分配に納得することが多く、よりスムーズに遺産分割協議が進むと言われます。

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言の種類は、遺言者(被相続人)が思い立った時にいつでもどこでも作成できる気軽な遺言書の種類ですが、その分、確実に遺言内容が執行される確実性や安全性は、他の遺言の種類と比べて劣ります。

遺言者(被相続人)本人や推定相続人、友人などの個人で保管するため紛失や変造の可能性もあるでしょう。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は秘密に、気軽に作成できる点が何よりのメリットです。

基本は自筆ですが、2020年より相続指定のための財産目録は、署名捺印があればワープロ文書でも認められるようになりました。

(法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります」より)

・法定相続人に秘密に作成できる

・法定相続人に内容を秘密にできる

・費用がほとんどかからない

・証人の必要がない

・書き直しが手軽にできる

自筆証書遺言はルールに沿った書き方であれば、遺言者(被相続人)ひとりで、いつでも・何度でも作成できる、最も手軽で秘密性の高い遺言書です。

※自筆証書遺言を無効にしないルールは、別記事「【相続対策】自筆証書遺言を絶対無効にしない!押さえるべき5つのチェックポイントとは」をご参照ください。

自筆証書遺言のデメリット

ただし、遺言者(被相続人)がひとりで書いて保管するため、相続発生後(被相続人が亡くなってから)遺言書が発見されるとも限りません。また発見されても家庭裁判所による検認が必要です。

・保管は個人で行う(紛失/変造/隠ぺいの可能性)

・発見されない可能性

・家庭裁判所による検認が必要

・書き間違えなどによる無効の可能性

自筆証書遺言は修正加筆もできますが、ルールに沿った修正加筆を行わなければ無効になるので注意をしてください。

※詳しくは「【相続対策】自筆証書遺言を無効にしない、加筆修正5つのルール|修正サンプルで解説!」をご参照ください。

自筆証書遺言の有効性を上げる対策

より自筆証書遺言を確実にしたいなら、遺言執行者を選任すると良いでしょう。

未成年でなければ誰でも遺言執行者になれますが、一般的には司法書士や弁護士などの専門家に依頼します。

※詳しくは別記事「【相続対策】遺言執行者を指定して安全性を高くする。仕事内容や報酬など5つの基礎知識」をご参照ください。

公正証書のメリット

遺言書3つの種類のなかで最も有効性の高いものですが、それでも遺言者(被相続人)の遺言能力や、遺留分請求(※)によっては、全てが遺言通りには行かない可能性もあるでしょう。

(※)遺留分とは、法定相続人それぞれが最低限分配される、相続財産の取り分です。ただし配偶者や子ども、両親などに限られます。

・公証役場に原本が保管される(紛失・隠ぺいがほぼない)

・家庭裁判所による検認の必要がない

・公証人が作成する(変造・無効がほぼない)

公正証書遺言の種類は、作成されると原本が公証役場に保管され、関係者(遺言者・推定相続人・遺言執行者など)が保管する書類はコピーです。

そのため仮に誰かが書類を紛失しても、公正役場で再発行されるでしょう。

公正証書遺言の特徴

最も確実な遺言書の種類が「公正証書遺言」です。

公正証書遺言は公正証書(※)を作成する機関「公証役場」まで行き、司法書士や弁護士などの専門家である公証人が作成します。

(※)公正証書は、協議離婚での不動産財産分与や養育費の支払いなど、契約時に必要な証書を差し、遺言書もその管轄です。

安全性が高い分、公証役場手数料など費用もかかり、遺言内容も証人や公証人に伝える必要があるため、敷居が高い遺言書として捉えられています。

※全国の公証役場は日本公証人連合会「公証役場一覧」をご確認ください。

公正証書のデメリット

公正証書遺言の種類は、何よりも遺言書の有効性・安全性を重視します。そのため作成時には2人の証人が必要です。

一般的に2人の証人にも報酬を支払う他、遺言書作成時に立ち会うため、その内容も証人により漏れる可能性があるでしょう。

・費用が掛かる(公証役場手数料/証人への報酬)

・証人が2人以上必要

・遺言書の存在は秘密にできない

・遺言書の内容が漏れる可能性(証人により)

証人の条件と報酬

未成年者・推定相続人や受遺者(遺産を受け取る人)・直系血族など、相続に関わる人々や公証人の配偶者などは証人になれません。

多くは公証役場で紹介してもらいますが、この他、行政書士や司法書士・弁護士などの専門家に依頼する他、知人友人でも依頼できます。

公証役場手数料が約16,000円~、証人報酬の目安が一般的に約5,000円~10,000円/1人ですので、合計約2,6000円~36,000円以上が費用目安です。

※公正証書遺言書の作成で必要な証人については、別記事「【相続対策】公正証書遺言でも無効になるって本当?有効を保つ、5つのチェックポイント」でお伝えします。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言の種類は、公証役場で遺言書の存在は証明してもらうものの、内容は秘密にできる遺言書です。

公証役場に作成した遺言書を持参し、証人2人の立会いのもと、遺言書の存在を証明してもらいます。

自筆証書遺言は遺言者(被相続人)の自筆でなければ無効になりましたが、秘密証書遺言は自筆である必要がありません。本人の署名捺印さえあれば、ワープロ文書はもちろん、他者による代筆も有効です。

例えば何らかの事情で遺言者(被相続人)が自由に自筆で文字を書けないケースなどでは、自筆証書遺言に代わる種類として、秘密証書遺言を選んでも良いでしょう。

秘密証書遺言のメリット

公正証書遺言と自筆証書遺言の中間的な立場である、秘密証書遺言の種類は、公証役場手数料は掛かるものの、約11,000円ほど~と公正証書遺言よりも安い傾向です。

公証役場で証明してもらうため、作成日(提出日)の日付が明瞭な点も、メリットと言えるでしょう。

・遺言内容を秘密にできる

・遺言書の存在を証明できる

・文章に決まり事が少なく、自由度が高い

・ワープロ文書や代筆でも、署名捺印があれば有効

・公正証書遺言よりも費用が掛からない

公証役場は遺言書の証明をするだけなので、保管は自筆証書遺言と同じく、遺言者(被相続人)本人や推定相続人、遺言執行者や友人などの個人です。

秘密証書遺言のデメリット

遺言書の中間的な種類となる秘密証書遺言は、メリットも良いところ取りである一方、デメリットも自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な立場です。

・費用が掛かる(公証役場手数料/証人報酬)

・証人が2人必要

・保管は個人で行う(紛失/変造/隠ぺいの可能性)

・家庭裁判所による検認が必要

・遺言書の存在は秘密にできない

・書き間違えなどによる無効の可能性

ただし遺言書の存在や提出の日付を、公正証書遺言よりも抑えた費用で証明してもらえるため、最も扱いやすく安全な遺言書の種類としてすすめる専門家(行政書士や司法書士、弁護士など)も多いです。

冒頭でお伝えしたように、現状では相続対策として遺言書を残す人は1割と少ない傾向にあります。なかには「家はそんなに財産を残していないから…」との声も多いです。

けれども2013年の司法統計によると、5,000万円以下の遺産を残した家のうち6,700件が裁判所の調停まで進んだのに対して、5,000万円以上の遺産を残した家では1,684件にとどまっています。

5,000万円以下の遺産を残した家では、そのほどんとが不動産財産で分割しにくく、被相続人(親など)も、「揉めるほど財産はないから…」と適切な相続対策をしていなかったことが原因とも言われてきました。

自分亡き後に残された子ども達や家族が、余計に揉めて後々まで遺恨を残さないよう、遺言書やエンディングノートなどの対策を生前に検討するのも良いでしょう。

まとめ

遺言書3つの種類

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

お電話でも受け付けております