2025年お盆ではいつ・何をする?初盆との違いは?5つの基礎知識

・2025年のお盆はいつ?

・お盆は何をすればいいの?

・初盆とお盆の違いは?

一般的な2025年のお盆は8月13日(水)~8月16日(土)です。

地域によって7月に行う「新盆」や、昔ながらの旧暦で行う「旧盆」もあります。

何をする行事かと言えば、ご先祖様をお迎えし、3日~4日間を通してもてなす行事です。

本記事を読むことで、初めて迎える家庭でも、何をするのかが解説があり、滞りなくご先祖様をお迎えできます。

後半は家族で楽しめる、お盆休みにおすすめの伝統イベントで何をするのかも解説していますので、どうぞ最後までお読みください。

そもそもお盆の意味とは?何をするための行事?

◇お盆とは、1年に1度だけ家に帰省するご先祖様の霊をもてなし、感謝を伝える、仏教の供養行事を意味します

お盆とは、仏教の先祖供養行事です。何をするかと言えば、ご先祖様の霊を家にお迎えして、3日間~4日間を共に過ごし、おもてなしをします。

西暦606年の推古天皇の時代から始まったとされ、月の満ち欠けで読む旧暦(太陰暦)の時代、旧暦7月15日に盂蘭盆会(うらぼんえ)が催されました。「盂蘭盆会(うらぼんえ)」とはお盆を差します。

・旧暦7月13日~16日の4日間で行われる仏教行事

(地域によって旧暦7月13日~15日の3日間)

江戸時代以前のお盆は、上流階級でのみ行われてきましたが、江戸時代以降は、一般庶民まで広がりました。日本古来からの民衆信仰である祖霊信仰に基づき、仏教と和を持った年中行事です。

・お盆とは、なにをする?子どもにも分かるお盆の意味や由来とは。盆踊り大会はなぜ行う?

お盆の由来は2つの説がある?

◇お盆の由来には主に2つの説が存在しています

お盆は、日本の伝統的な行事であり、先祖を供養するための大切な期間です。この時期にどのようなことをするべきか、具体的な活動を以下で詳しくご紹介します。

盂蘭盆会に由来する説

一つ目は仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」に由来する説です。

盂蘭盆会は、釈迦の弟子である目連尊者が亡き母を救うために行った供養が起源とされており、親や祖先に感謝し供養する行事として広まりました。この儀式が日本に伝わり、やがて「お盆」として定着していったのです。

祖霊信仰に由来する説

もう一つの説は、日本古来の祖霊信仰に由来するものです。

この信仰では、祖先の霊が特定の時期に帰ってくるとされ、その時に供養やもてなしを行っていました。これが農耕儀礼と結びつき、収穫感謝の意味合いも加わって、現在のようなお盆の形になったと考えられています。

「初盆」はいつ?初盆とお盆の違いとは?

◇初盆は、亡くなって忌中を過ぎてから、初めて迎えるお盆です

「初盆(はつぼん)」は、故人が亡くなって四十九日の忌中を過ぎてから、初めて迎えるお盆を差し、何をするかと言えば、一般的には参列者をご案内して法要が執り行われます。

・初盆…忌明け後、初めて迎えるお盆

全国的には忌明け後、初めて迎えるお盆を「初盆」と言いますが、なかには忌中でも初盆を執り行う地域もあるでしょう。初盆で何をするか、一般的には初盆法要です。

けれども沖縄県など一部地域では、初盆に法要を執り行わず、家族のみで静かに過ごす家もあります。

・【2025年度版】初盆(新盆)法要とは?お布施相場は?初盆法要の進め方や服装マナー

初盆法要に参列する時は、何をする?

◇初盆法要では、香典の他に「御提灯料」を包むことがあります

初盆法要に参列する時に何をするかは、一般的な法要マナーと同じです。亡くなってから1年以内の喪中に執り行う初盆法要であれば、喪服着用での参列が望ましいでしょう。ご案内に平服指定があれば、平服で参加します。

通常のお盆とは違って、何をするかと言えば、御提灯料を包むことでしょう。香典の他に、ご先祖様の霊を家までご案内するための目印として、「御提灯料」も包む地域が多くありますので注意をしてください。

・初盆法要の香典はいくら包むの?金額相場や初盆の香典マナーを解説、包む袋や表書きは?

・初盆法要に参列時の服装マナーとは?喪服・平服の違いは?夏の喪服や、自宅への弔問は?

お盆はいつ?どれくらいの期間?

◇現代のお盆は、一般的に新暦8月13日~15日の期間に行う、「月遅れ盆」です

現代のお盆は、太陰暦時代の旧暦7月13日~15日の期間を、実際の季節に合わせて単純に1ヶ月ずらして行う、8月13日~15日の「月遅れ盆」で広く行われます。

ただ関東圏では太陰暦時代の暦をそのまま採用するお盆もあるなど、お盆日程が異なる地域もあるので注意をしてください。

| <2025年のお盆:主な4つの期間とは?(3日間の場合)> | ||

| ・月遅れ盆 | 8月13日~16日 | 2025年8月13日(水)~15日(金) |

| ・新盆(新暦盆) | 7月13日~16日 | 2025年7月13日(日)~15日(火) |

| ・お盆 | 7月31日~8月2日 | 2025年7月31日(木)~8月2日(土) |

| ・旧盆 | 旧暦7月13日~15日 | 2025年9月4日(木)~6日(土) |

このように、現在の太陽暦が始まる前のお盆期間、旧暦7月13日~16日を、どのように扱うかによって違いが産まれました。

またお盆の日程は3日間の地域もあれば4日間の期間を掛けて行う地域もあります。

・2025年のお盆はいつ・どんな日程で行う?地域で違う3つのお盆?全国の行事も紹介!

お盆の準備は何をする?

◇お盆を迎える準備で何をうるかは、お盆の月が始める「盆の入り」から始めます

お盆の準備期間はいつからかと言えば、月初めとする地域が多いでしょう。お盆の初日「盆迎え」を「盆の入り」と呼ぶ地域もありますが、お盆事始めとしてお盆の月が明けることを差す地域が多いです。

・月遅れ盆…8月1日

・新盆(新暦盆)…7月1日

お盆の月が明けると、あの世の釜の蓋が開くとされ、ご先祖様の霊も自由になると言われます。

8月1日~13日の期間に何をするかと言えば、お盆の準備を始める他、お墓参りをして「お盆のご案内(ご招待)」をする地域もあるでしょう。

お盆を迎える準備とは?

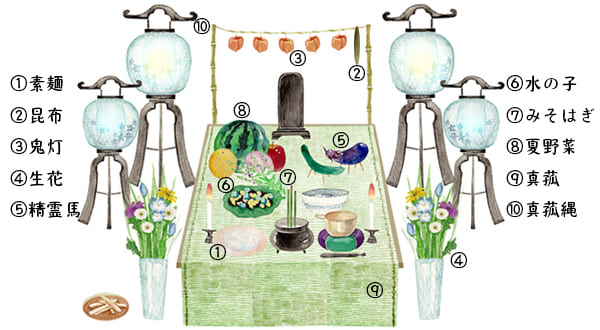

「盆棚」を飾るには何をする?お供えは?

◇「盆棚(ぼんだな)」は、お盆飾りのための棚です

盆棚は「精霊棚(しょうろうだな)」とも呼ばれ、ご先祖様の乗り物「精霊馬(しょうろううま)」など、お盆ならではの供え物を祀ります。

現代の家ではお仏壇前に盆棚を置く家が多いですが、地方では庭先や縁側、奥間など、全く違う場所に仕立てる地域も多いです。盆棚に供えるお供えは、お盆ならではのものばかり、下記のようなお供えがあります。

・素麺

・鬼灯(ほおずき)

・供え花

・精霊馬

・水の子

・夏の野菜・果物

・ミソハギ

・昆布

・真菰縄(まこもなわ)

…など。

昔ながらの飾り方では、盆棚の上にゴザを敷いて供え物を祀ります。ゴザは稲科の「真菰(まこも)」のゴザとされますが、今では気にしない家も多いでしょう。真菰のゴザは、お釈迦様が病人の手当てをする際に寝かせたとされます。

昔ならば庭に盆棚を仕立ててお供えを置く、縁側に盆棚を置き、お供えを揃えることも多くありました。今ではマンションやアパート、間取りの変化により、以前より少なくなったかもしれません。

お盆飾りに何をするかや供え物のやり方は、下記コラムに詳しいです。ぜひ、併せてご参照ください。

・【図解】お盆の飾り方とは?盆棚・精霊棚やお供え、初盆との違いもイラストで徹底解説!

精霊馬とは?何をするもの?

◇「精霊馬(しょうろううま)」とは、ご先祖様の霊が乗る乗り物です

お盆にご先祖様の霊が、あの世から家までやってきます。そんなお盆に、精霊馬が何をするものかと言えば、ご先祖様が行き来する際の乗り物です。

お盆にご先祖様は何をするでしょうか。お盆初日に精霊馬に乗って急いで訪れ、お盆最終日には牛を模した「精霊牛(しょうろううし)」で、余韻に浸りながらゆっくり帰ります。

| <お盆で祀る「精霊馬」とは> | ||

| ・精霊馬 | キュウリ | 早馬に見立てる(行き) |

| ・精霊牛 | ナス | 牛に見立てる(帰り) |

キュウリとナスに、適当な長さに切った割り箸を四つ足に見立てて差すだけなので、子どもと一緒に作っても楽しいでしょう。

ちなみにお盆で精霊馬とともに飾る「鬼灯(ほおずき)」はお盆で何をするものかと言えば、道を照らす提灯(ちょうちん)に見立てています。

・精霊馬とは?お盆に供えるのはなぜ?作り方や飾り方、処理は?鬼灯や水の子も詳しく解説

迎え火・送り火とは?何をする?

◇ご先祖様のお迎えで焚く火が「迎え火」、お見送りで焚く火が「送り火」です

お盆で何をするかと言えば、ご先祖様のおもてなしですが、なかでもお迎えとお見送りは大切にしています。この時、やることがお盆の送り火・迎え火です。

まず、お盆初日にやる儀式が「迎え火」となり、お盆初日の「迎え盆」の夕方に迎え火を焚き、ご先祖様の霊を迎えます。

迎え火はご先祖様の目印です。玄関先で迎え火を焚きますが、初盆では迎え火だけではなく、白提灯も用意します。白提灯を持参して墓参りをし、かつては玄関先で、迎え火の火を提灯からもらっていました。

そしてお盆の最終日にやる儀式が送り火、お盆最終日の「送り盆」の夕方になると「送り火」を焚き、ご先祖様の霊をお見送りをしてお盆の終わりです。

お盆の送り火・迎え火で何をするかと言うと、玄関先でオガラを焚き、目印としてもらう儀式です。あまりオガラを多くすると、火柱が立ち危ないので注意をしてください。

何をするか、失敗がないか、不安があれば電気式の提灯や、焙烙とオガラを模したロウソクなども販売しているので、これを代用し手も良いでしょう。

最近では焙烙(ほうろく)とおがらのセットも販売しているので、何をすれば良いかも分かりやすく、お盆の準備も楽になりました。

伝統的なお盆イベントはどこで、何をする?

◇伝統的なお盆イベントでは、京都府の五山送り火が有名です

伝統的なお盆イベントの多くで何をするかは、精霊をお見送りする供養行事でしょう。お盆の最終日に行われます。

特に全国的に知られる伝統的なお盆イベントで何をするかは、京都の五山送り火、長崎県の精霊流しです。

家庭で行う送り火で何をするかと言えば、その家のご先祖様をお見送りする儀礼ですよね。伝統的なお盆イベントで開催される送り火には、精霊をお見送りする行事が多いのが特徴的です。

「五山の送り火」はどこで、何をする?

◇京都府の五山送り火で何をするかは、京都府周辺の五つの山で文字焼きをします

「五山送り火」は京都の四大行事ともされ、地元の人々には「大文字焼き」と呼ばれ親しまれる行事です。何をするかと言えば、京都御所を囲んだ五山(六山)で五文字を焚く精霊送りです。

| <五山の送り火> | |||

| [焚く文字] | [場所] | [山] | [点火時間] |

| ・大文字 | 左京区浄土寺 | 如意ヶ嶽 | 20:00 |

| ・妙法 | 左京区松ヶ崎 | 西山・東山 | 20:05 |

| ・船形 | 北区西賀茂 | 船山 | 20:10 |

| ・左大文字 | 北区大北山 | 左大文字山 | 20:15 |

| ・鳥居形 | 右京区嵯峨鳥居本 | 曼陀羅山 | 20:20 |

「大文字」などは焚かれる文字です。

2025年は雨天などで中止の可能性もありますが)8月16日に順次行われます。

それぞれの文字で鑑賞スポットは異なりますので、注意をしてください。

(参照:グーグルマップより「五山の送り火見所マップ」)

「精霊流し」はどこで、何をする?

◇長崎県の「精霊流し」で何をするかは、お供え物や灯篭を乗せた精霊船を川へ流す行事です

毎年お盆の最終日「盆送り」の火に開催される、長崎県の精霊送り行事が「精霊流し(しょうろうながし)」です。

何をするかと言えば、お供え物や灯篭などを乗せた、お祭りの山車(だし)を思わせる豪華な精霊船が、爆竹とともに川に流されます。

[日時]例年8月15日、夕刻頃~

長崎県の自治体が主催するお盆イベントですが、精霊流しは長崎県のなかでも海に近い地域に見る伝統です。

「灯篭流し」とは違う

◇灯篭を流して霊を見送る「灯篭流し」と精霊流しは違います

長崎県の精霊流しは、しばしば「灯篭流し(とうろうながし)」と勘違いされますが、違うものです。

では灯篭流しで何をするかと言えば、精霊流し同様、死者の霊を見送るお盆の伝統行事ですが、皆で灯篭を流して見送ります。灯篭流しは全国各地で行われているでしょう。

・京都嵐山灯篭流し(京都府京都市)

・柿川灯篭流し(新潟県長岡市)

・横浜大岡川灯篭流し(神奈川県横浜市)

ご先祖様をおもてなしするための行事「盆踊り」とともに開催される地域も多く、全国各地で行われています。

・【2025年度版】全国のお盆イベントはどこに行く?お盆休みの旅行先は伝統行事を体感

お盆の墓参り

◇お盆の墓参りは、ご先祖様の霊を家までご案内するために行います

お墓で供養するお彼岸とは違い、お盆は家にご先祖様を迎える行事です。お墓参りで何をするかと言えば、ご先祖様へのご案内、道案内となります。

そのため、全ての地域でお墓参りをする訳ではありません。お盆のお墓参りをする地域では、主に下記のような日程で分かれます。

・お盆前にご案内

・お盆初日にお迎え

・お盆初日と最終日にお迎え/お見送り

・初盆のみお墓参り

お盆前のご案内は、6日前の7月7日に行くと決められている地域もあれば、何をするかと言えば、お盆前にお墓掃除とともにご案内をする地域もあるでしょう。

また提灯を持ってお迎えに上がり、提灯でご案内する風習もあります。

・お墓参りやお仏壇で、お線香をあげる基本的なマナーとは宗派によって違う本数まで解説

お盆のお墓参りタブー

◇お盆のお墓参りは、日が沈みきる前に帰ります

お盆のお迎えやお見送りは夕方、「日が沈み始めてから」とする地域が多いですよね。

けれどもお盆のお墓参りでは、日が沈みきる前に帰ります。暗くなってから墓地にいると、居場所のない無縁仏や餓鬼が付いて来るなどとされました。

・友引き、仏滅を避ける

また六曜は仏教とは関係がないものの、民衆信仰では、友引きは「友を引っ張る」として避ける家が多いです。

・【2025年度版】お盆のお墓参りはいつ行く?行かないとどうなる?お参りのタブーとは

お盆に供える花のタブー

◇仏教行事であるお盆に供える花には、タブーがあります

例えば、彼岸花は毒を持っているので「仏様に毒を盛る」とされ、お盆に供える花には向いていません。

「あの世(彼岸)の花」と名が付いているので勘違いされやすいので、注意をしてください。

お盆と新盆(初盆)で何をするかの違いとして、供える花の違いもあります。近年ではお盆や新盆(初盆)に関わらず、カラフルな花を供える家も多いですが、新盆(初盆)では白い花を供える家も多いでしょう。

・毒のある花

・棘のある花

・臭いのキツイ花

・首から落ちる花

・枯れやすい花

バラなども棘があるためタブーとされますが、どうしても供えたい時には、棘を取って供えます。

ちなみに彼岸花は毒があるため、ネズミなどの野生動物が墓地を荒らさないよう、墓地を囲んだ畦(あぜ)などに植えられてきました。

彼岸花を抜けると墓地がある(彼岸)として、「彼岸花」と名付けられたようです。

・お盆で供える花はなにがいい?タブーはある?供え花マナーや贈り方、おすすめ5つの花々

まとめ|お盆何をする?ご先祖様をもてなします

お彼岸がお墓までご先祖様に会いに行く、お墓参りの供養行事であるのに対し、お盆はご先祖様があの世から家にいらっしゃる、お仏前での供養行事です。

そのためお墓参りには行かない地域も多く、何をするかと言えば、盆棚など、家でのおもてなしが主流になります。

とは言え、お盆はご先祖様を家に迎えて家族で楽しむ供養行事です。

現代では普段の料理をご先祖様にも供え、カジュアルにもてなす家も増えました。

本記事を参考にしながら、古くから続くお盆の伝統行事を、気楽に楽しく進めてみてはいかがでしょうか。

お電話でも受け付けております