大阪のお盆はいつ?関東との違いや迎え火・送り火のタイミングも解説

大阪のお盆はいつなのか、ご存じですか?

実は、大阪ではお盆の時期が関東と異なるため、「お盆っていつ?」「迎え火や送り火はいつやるの?」と疑問を持つ方が少なくありません。

この記事では、大阪におけるお盆の時期や意味、関東との違い、迎え火・送り火のタイミングについてわかりやすくご紹介します。

大阪にお住まいの方や帰省を予定している方にとって、正しく知ることは大切な供養の第一歩。

本来の意味を知り、今の暮らしに合った供養のあり方を見つけてみませんか?

大阪のお盆はいつ?8月に行う理由と特徴

大阪でお盆といえば、毎年8月に行われる伝統的な行事です。この期間は、先祖の霊を迎え入れ、その冥福を祈るために多くの家庭で様々な儀式が行われます。

地域によって異なる風習があり、大阪ならではの特徴も見られます。それでは、大阪のお盆が8月に行われる理由とその特徴について詳しく見ていきましょう。

大阪のお盆は8月13日〜16日の期間が一般的

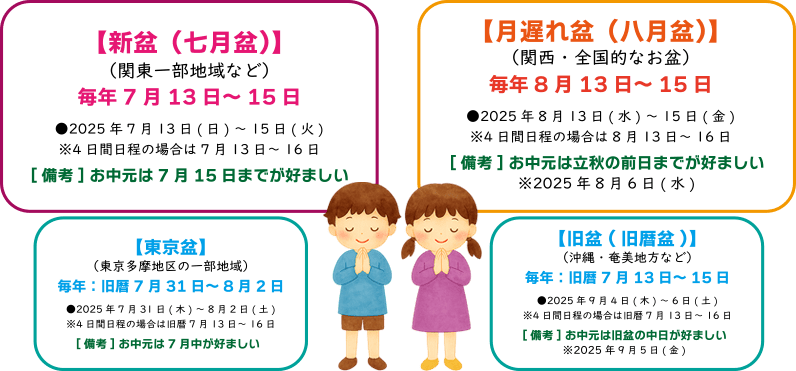

大阪では、お盆は毎年8月13日から16日の4日間という期間に行われるのが一般的です。これは「8月盆・月遅れ盆」と呼ばれる日程で、関西地域では広く定着している風習です。

旧暦の7月15日を中心としたお盆が、新暦ではちょうど8月中旬にあたることから、現在の8月のお盆として引き継がれているのです。

特に大阪では、都市部でもこの日程が守られており、この期間にあわせて予定を組む家庭も多く見られます。

スーパーや商店街ではお盆用品がお盆の準備期間である8月上旬から並び始め、迎え火や送り火の準備、仏壇の飾り付けなどもこのタイミングにあわせて行われます。

地域によっては期間限定で盆踊りや灯籠流しなどの行事が開かれることもあり、お盆ならではの風景が街に広がります。

関東でお盆の時期はいつ?関東の新盆との違いは?

関東では、東京の一部地域を中心に7月13日〜16日にお盆を行う「新盆(しんぼん)」もあります。

一方、大阪を含む関西圏では「8月盆・月遅れ盆」が一般的であるため、お盆の時期に約1か月のずれがあります。

この違いは、明治時代に新暦が導入された際、農作業や季節の行事と重なる関係から、関西では旧暦を基にしたお盆が継続されたという背景があります。

関東では新盆を迎える7月に向けてお中元や夏の行事ラッシュと重なる一方、関西では8月盆・月遅れ盆が農閑期にあたり、行事としての余裕があったことも影響しています。

そのため、大阪では新盆であっても旧盆の日程に合わせて供養を行うケースが多く、8月にお墓参りや仏壇飾りをすることが当たり前であり、地域文化として根付いているのです。

沖縄では「旧盆」です

大阪のお盆は、一般的に8月13日から16日にかけて行われますが、沖縄では「旧盆」として旧暦に基づいて行われ、毎年日付が変わります。

沖縄のお盆は、祖先の霊を迎える「ウンケー」と送り出す「ウークイ」が特徴で、地域ごとにエイサーと呼ばれる伝統的な踊りが行われます。

沖縄の旧盆は、家族の絆を再確認する重要な時間であり、観光客にとっても沖縄の文化を体感する良い機会となっています。旧盆の時期には、多くの人々が親戚を訪れ、共に過ごすことで伝統と文化を次世代に伝えています。

[お盆はいつ・なにをする?]

地元の方言や風習が残る“盆行事”のあれこれ

大阪には、お盆にまつわる地域ならではの言い回しや慣習が多く残っています。たとえば「ご先祖さん、帰ってきはるで」という言い方や、「盆提灯の火を仏さんの道しるべにする」という考え方など、言葉にも信仰と親しみが溶け込んでいるのが特徴です。

また、家の前で迎え火を焚く代わりに、提灯や灯りを玄関に置く家庭も増えており、都市部・集合住宅ならではの工夫がされています。

こうした風習や方言は、お盆という行事をより身近に、そして家族の時間として受け継ぐものにしています。

[全国のお盆イベント]

[家族におすすめ!大阪のお盆イベント]

2025年関西圏のお盆はいつ?

大阪を含む関西圏のお盆の時期は、人々が先祖を供養し、家族と過ごす大切な時間です。2025年のお盆がいつなのかを把握しておくことで、予定を立てやすくなります。

以下では、2025年の関西圏のお盆の日程は8月13日~15日(16日)ですが、特に大阪で行われる初盆日程について詳しく説明します。

大阪で初盆を迎えるのはいつ?

2025年に大阪で初盆(はつぼん)を迎える家庭では、例年通り8月13日〜16日の旧盆期間に行うのが一般的です。

大阪を含む関西地域では旧盆が主流のため、他県の親族と日程を調整する場合も、この時期を基本とするケースが多く見られます。

初盆は、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆のこと。仏壇の飾りや供養の仕方が少し特別になるため、事前準備が重要です。

大阪でお盆と初盆の違いは?

2025年に初盆を迎える家とは?

2025年に初盆(新盆)を迎えるご家庭とは、2024年の夏以降に故人を見送った方々が中心になります。

初盆とは、故人の四十九日(忌明け)後に迎える最初のお盆のことを指します。

そのため、「四十九日が終わってから初めて迎えるお盆」が初盆とされるのです。

2025年のお盆は、関西圏では例年通り8月13日から16日。

この日程を基準に、四十九日を逆算すると…

【2025年6月24日までに亡くなられた場合】

→ 四十九日が8月12日までに明けるため、2025年が初盆になります。

【2025年6月25日以降に亡くなられた場合】

→ 四十九日が8月13日以降となり、2026年がお盆の初盆となります。

このように、初盆の対象かどうかは、命日と四十九日の関係によって明確に分かれます。

不安な場合は、早めに菩提寺や葬儀社へ相談し、地域の習慣や法要日程の調整を確認しておくと安心です。

2024年に葬儀をした場合

2024年に葬儀を行った場合、その年がお盆の初盆(新盆)にあたるかどうかは、四十九日法要の時期によって決まります。

基本的には、お盆より前に四十九日が明けていることが初盆の条件です。

2024年のお盆期間は、関西圏では例年通り8月13日〜16日です。

そこから逆算すると、2024年6月25日以前に亡くなられた場合、四十九日法要が8月12日までに終わるため、2024年のお盆が初盆となります。

●一方、2024年6月26日以降に亡くなられた場合は、四十九日が8月13日以降にずれ込むため、2025年のお盆が初盆に該当するのが一般的です。

こうした日付の目安を知っておくことで、初盆に向けた準備や親族間の調整がスムーズに進めやすくなります。不安な場合は、お寺や葬儀社に早めに相談してみるのも良いでしょう。

初盆準備はいつから?

初盆の準備は、遅くとも1か月前には始めるのが理想です。特に大阪では、提灯や仏具、供物などを揃えるために、7月中旬頃から仏壇店やスーパーでの品揃えが充実してきます。

地域によっては、初盆の案内状を出す・返礼品を用意するなどの習慣も残っており、事前の打ち合わせや手配が必要なケースもあります。

初盆の準備を焦らず丁寧に行うためにも、早めの情報収集と家族との相談が大切です。

[初盆の基礎知識]

大阪でお盆の仏壇飾りの準備は?

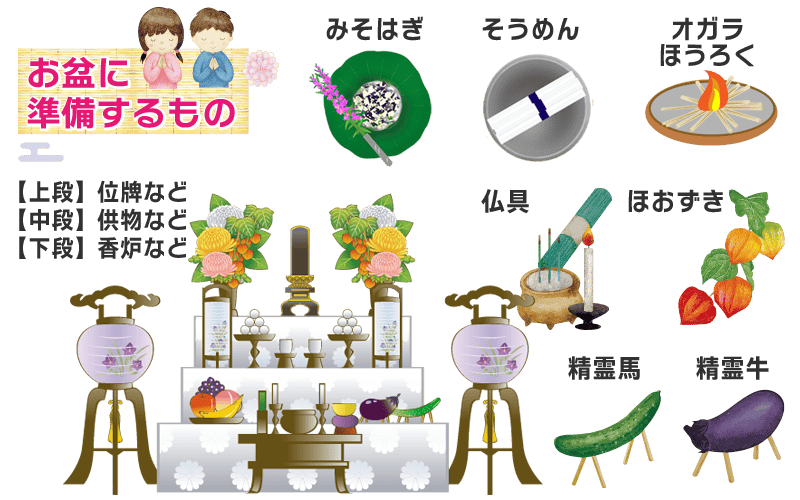

全国的に見られる一般的な仏壇飾りは、以下のような要素で構成されます:

●精霊棚(しょうりょうだな):ご先祖の霊を迎えるための祭壇。

白い布をかけ、中央に位牌や遺影を置きます。

●盆提灯:ご先祖が迷わず帰って来られるように灯す目印。

家の中や玄関先に飾ることが多いです。

●供物(くもつ):季節の果物、野菜、お菓子、故人の好物など。

朝夕に水やお茶も供えます。

●精霊馬:キュウリ(馬)やナス(牛)に割り箸をさした飾り。

故人が早く来てゆっくり帰れるようにという願いが込められています。

地域や宗派によって多少の違いはあるものの、「感謝を込めてお迎えする」気持ちが基本です。

飾り方に決まりすぎたルールはなく、気持ちを込めて準備することが何より大切とされています。

大阪ならではのお盆の仏壇飾りはある?

大阪では、お盆の仏壇飾りにも地域ならではの雰囲気や工夫が見られます。

基本的には全国共通で「精霊棚(しょうりょうだな)」や「盆提灯」、「お供え物(果物・野菜・お菓子など)」を飾りますが、大阪では親しみやすく、気取らない供養を大切にする家庭も多いのが特徴です。

たとえば、ミソハギやほおずき、キュウリやナスで作った精霊馬(しょうりょううま)を飾るほか、団子やそうめん、おはぎなど、土地柄に合った食べ物を供える風習もあります。

都市部では、仏壇スペースに合わせてコンパクトな盆棚やミニ盆提灯を選ぶご家庭も増えており、現代の暮らしに合わせた形での供養が広まっています。

いつから準備をする?

仏壇飾りの準備は、お盆の1週間ほど前から少しずつ始めるのがおすすめです。

大阪では、8月12日までに精霊棚や提灯、お供え物を整える家庭が多く、13日の「迎え火」の前にはひと通り準備を終えておくのが理想的とされています。

また、スーパーや仏具店では、7月下旬〜8月初旬にかけて「お盆用品フェア」が設けられ、提灯や飾り小物などが並び始めます。

初めての方は、こうした店舗で実物を見ながらスタッフに相談するのも安心な方法です。

[お盆の準備・飾り方]

大阪で見られるお盆の風景と地域行事

大阪では、お盆の時期になると、街や地域に特有の風景や行事が見られます。一般的に大阪のお盆は8月13日から16日まで行われ、この期間、家族や親戚が集まり、先祖を敬う伝統的な時間を過ごします。

それでは、大阪の各地で行われる代表的なお盆の風景や行事について詳しく見ていきましょう。

各地の盆踊りイベントはいつ?(例:住吉大社・堺・天神祭関連など)

灯籠流しが見られるスポットはいつ・どこで?(淀川・中之島など)

大阪では、川や池に灯籠を流してご先祖様を送る「灯籠流し」も、心に残るお盆の行事のひとつです。

とくに有名なのが「なにわ淀川花火大会(毎年8月上旬)」や、「中之島の近隣で行われる灯りのイベント」など。

宗教行事に限らず、近年は幻想的なライトアップや現代的な演出と組み合わさる形で開催されることも増えており、

「家族で参加できる夏の供養行事」としても人気を集めています。

日時や場所は年によって異なるため、公式サイトや地域イベント情報での事前確認をおすすめします。

スーパーや商店街に並ぶ「食べ物・飾り」

大阪の街中でも、お盆の季節になると商店街やスーパーの売り場に特設コーナーが登場し、お盆らしさを日常の中で感じることができます。

たとえば:

- キュウリやナスに割り箸を刺した「精霊馬(しょうりょううま)」用の野菜

- ほおずき、ミソハギ、切り花セット

- お供え用のお菓子、団子、そうめんなど

- ミニ盆提灯や仏壇飾り小物

こうした商品が並ぶのは、例年7月下旬〜8月中旬にかけて。

地域密着の商店街では、店先で「お盆飾り入荷しました」といった案内が掲げられることもあり、大阪ならではのにぎやかさと人情味が感じられます。

[大阪のお盆祭り(盆踊り・灯籠流し)]

迎え火・送り火の意味と、大阪の習慣との違い

お盆は日本全国で重要な行事ですが、その習慣や期間は地域によって異なります。特に大阪では、独自の風習が根付いており、迎え火や送り火の意味も他の地域と少し異なる場合があります。

ここでは、大阪のお盆の時期とその特有の習慣について詳しく解説していきます。

迎え火・送り火っていつ・何を使う?

お盆の期間中、ご先祖様の霊を迎え入れ、再び送り出すために行うのが「迎え火」と「送り火」です。

一般的には、迎え火は8月13日の夕方頃、送り火は16日の夜に焚くのが習わしとされています。

迎え火では、玄関先などで麻がら(おがら)や線香を燃やし、火を灯して先祖の霊が迷わず帰ってこられるように導くのが伝統です。送り火も同様に火を灯して、「ありがとう」の気持ちを込めてお見送りします。

大阪でも、地域や住環境によっては火の使用が難しい場合もあり、LED提灯やお香を用いた“現代風の迎え火”を取り入れる家庭も増えています。

お盆を迎える準備の一環として、いつ・どこでどんな方法をとるのかを事前に決めておくことが大切です。

大阪の集合住宅や都市部では、いつ・どのように?

大阪の都市部や集合住宅では、迎え火・送り火の際に実際に火を焚くことが難しいという声も多く聞かれます。

そうした場合には、玄関先にミニ提灯を灯す、仏壇の前でお香を焚く、室内でLEDライトを用いるなど、現代の暮らしに合った工夫が求められます。

たとえば、ある大阪市内のマンションでは、共用スペースの掲示板で「お盆中の火気使用にご注意を」と案内されることもあるため、迎え火を行う“時間帯や方法”を家族で話し合っておくことがポイントです。

お盆はいつも同じようにやっていたとしても、住環境や家族構成が変われば供養のやり方も変わるもの。形式にとらわれすぎず、「気持ちを込めて迎えること」こそが一番大切な意味です。

「帰ってきはるご先祖さん」文化の残る大阪的感覚

大阪では、お盆を迎えるにあたり、「ご先祖さんが帰ってきはるで」「盆はちゃんと迎えてあげなあかん」といった言葉が交わされることも多く、供養が日常に溶け込んでいる地域性が色濃く感じられます。

お盆の時期になると、商店街でも「もうすぐお盆やで」「迎え火の準備、した?」といった会話が自然に聞こえてくるなど、人と人とのつながりの中で行事が継承されているのが大阪らしさです。

「迎え火・送り火っていつやるの?」「お盆の意味って何やろ?」という素朴な疑問も、大阪ではご近所さんとの会話の中で自然と解決していく…そんな温かい文化が今も残っています。

[大阪で行う送り火・迎え火の仕方]

関西でのお盆の過ごし方

お盆は、日本における重要な伝統行事で、祖先の霊を迎え入れ、供養する期間です。関西地方、特に大阪では、この時期に親族が集まり、様々な習慣を通じて先祖を偲びます。では、具体的にどのような過ごし方があるのかを見ていきましょう。

お墓参りはどこへ?大阪市内・周辺の霊園やお寺

関西、特に大阪でのお盆の過ごし方として代表的なのが、お墓参りです。

大阪市内には、一心寺(天王寺)や四天王寺、北摂津メモリアルパークや南霊園など、ご先祖を偲ぶための歴史ある寺院や霊園が数多くあります。

お盆の時期には、どの墓地も混雑が予想されるため、なるべく朝の涼しい時間帯を選ぶのがおすすめです。

また、墓地によっては開門時間や納骨堂の開放日が限られていることもあるため、訪問する前に日程と時間を確認しておくことが大切です。

帰省組とのすれ違いを調整するには、いつがいい?

高齢の親世代と一緒にできる小さな供養の工夫

関西では、親世代と一緒にお盆を過ごす家庭も多く見られます。しかし高齢になるにつれ、暑さや移動の負担も大きくなるため、自宅でできる「小さな供養」の工夫が求められます。

たとえば:

- 仏壇の前で一緒にお茶を供える

- 昔話をしながら先祖を偲ぶ時間をつくる

- お供え用の料理を一緒に作って思い出を共有する

お盆は、立派な儀式ではなくても“気持ちを込めること”が何よりの供養。

「いつもの日常に少しだけお盆の心を添える」ことで、家族みんなが穏やかにご先祖を迎えられるのではないでしょうか。

[大阪でお盆にやること]

まとめ|お盆の風習を大切に過ごそう

大阪でのお盆は、昔ながらの旧盆(8月13日〜16日)を大切に守りながらも、住まいや家族構成の変化に合わせて少しずつ形を変えています。

迎え火や送り火、盆踊り、灯籠流しなど、それぞれの家庭や地域に根付いた風習は、ご先祖様と心を通わせる大切な時間として今も受け継がれています。

形式にとらわれず、日常の中で「感謝の気持ち」を添えること。

それが現代のお盆の過ごし方として、もっとも大切なことなのかもしれません。

この記事が、ご家族と一緒にお盆を迎える準備や気持ちの整え方のヒントになれば幸いです。

今年のお盆も、心穏やかにご先祖さまをお迎えできますように。

[お盆のお墓参り]

お電話でも受け付けております