【図解】お盆のやることチェックリスト:お供え物や進め方を解説

お盆の時期が近づくと、「何から始めればいいの?」「やることが多くて不安」と感じる方も多いのではないでしょうか。お盆には迎え火や供え物の準備、お墓参りなど、地域や家庭によって様々なやることがあります。

この記事では、お盆の基本的なやることを時系列で整理し、誰でも迷わず進められるように分かりやすくまとめました。忙しい現代でも、お盆の行事を大切にしたい方へ。大切な人を想う時間を、準備から丁寧に過ごしてみませんか?

お盆とは?いつから始まる?

お盆の由来と意味|なぜ供養をするのか

お盆の風習は、仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」に起源があります。盂蘭盆会は、サンスクリット語の「ウランバーナ(逆さ吊り)」が由来です。地獄で苦しむ霊を救済するという意味が込められています。

お盆の目的は、亡くなった方々の霊を慰め、再び現世で幸せに過ごせるよう祈ることにあります。お盆の供養を通じて、家族や先祖との絆を再認識し、感謝の気持ちを表現する機会にもなるでしょう。

このように、供養は過去と現在を繋ぐ大切な文化であり、私たちが日常の中で忘れがちな感謝の心を取り戻す機会を提供してくれるのです。

お盆はいつ?2025年のカレンダーと地域差

2025年のお盆の期間は、一般的には8月13日~15日の3日間、もしくは16日までの4日間です。しかし、日本各地ではお盆の時期が異なることも多く、地域によっては7月に行われることもあります。

これは、旧暦と新暦の違いによるもので、特に東京や横浜などの都市部では、「7月盆」と呼ばれる7月13日~15日、もしくは16日までにお盆を迎える地域もあるためです。

| お盆の種類 | 日程 |

|---|---|

| 7月盆 | 7月13日(日)~15日(火)、16日(水) |

| 月遅れ盆 | 8月13日(水) ~15日(金)、 16日(土曜日) |

| 旧盆(旧暦7月15日) | 9月4日(木)~6日(土)、7日(日) |

一方、地方によっては、旧暦に基づいたお盆が行われることもあり、例えば沖縄では旧暦の7月15日を中心にお盆行事が行われます。

・2025年のお盆はいつ?お盆休みは最大9連休!地域で違う3つのお盆、全国のお盆行事

お盆の準備|やることチェックリスト

お盆は祖先を敬い、家族と過ごす大切な時間です。この期間にやるべきことを時系列で整理し、スムーズに準備を進めましょう。以下では、お盆に必要な準備や行事をわかりやすく解説していきます。

お盆前|仏壇の掃除

お盆の準備としてやることの第一歩は、仏壇掃除です。まずは、仏壇の中の仏具を丁寧に取り出し、埃を払います。その後、柔らかい布を使って仏壇全体を拭き清めましょう。

特に、仏像や仏具は慎重に扱い、傷つけないよう注意が必要です。清潔な仏壇は、ご先祖様を迎えるにふさわしい環境を整えることにつながります。

・初めての仏壇掃除!必要な道具と手順 – 家庭でできるお手入れ方法

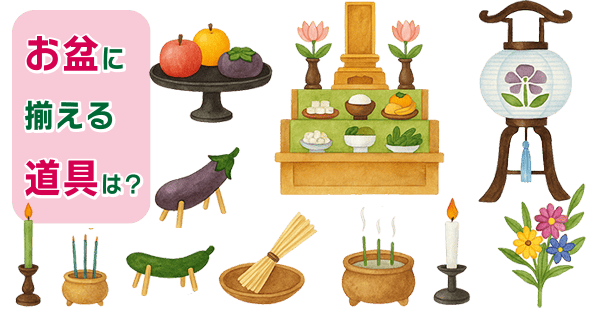

お盆で準備しておくもの一覧(供え物・盆棚・盆提灯など)

お盆では下記の準備を整えることで、安心してお盆を迎える心構えができます。お盆前にやることは、忘れ物がないようにリストを作成すること、前もって準備を進めることがポイントです。

お盆の供え物

お盆の供え物として果物・お菓子・お酒などを供えます。故人が好きだった食べ物を供えることも多いでしょう。

精霊馬

伝統的な供え物として、ナスやキュウリに割り箸を差して作る「精霊馬」も用意します。これは、故人の魂がこの世とあの世を行き来するための乗り物として供えられるものです。

盆棚の準備

盆棚は故人の霊を迎えるための祭壇で、家の中に設置します。棚には白い布をかけ、先ほどの供え物や位牌、線香立て、ろうそく立てを並べます。

お盆の供え花

盆棚には花も添えましょう。生花を飾る場合は、仏花として一般的な菊やリンドウがおすすめです。

盆提灯

さらに、盆提灯は重要なアイテムです。盆提灯は故人の霊を迎える目印となり、家の中や玄関に飾ります。伝統的な和風の提灯や、現代的なデザインのものもあり、家庭の雰囲気に合わせて選ぶことができます。

提灯は、白い提灯が迎え火の役割を果たし、色付きの提灯が送り火の役割を果たします。

線香・ローソク・香炉などの仏具

盆棚に欠かせない仏具も忘れずに揃えておきましょう。線香やローソクは、故人への祈りや迎え火・送り火の儀式に使用されます。

中央には香炉を配置し、ろうそく立てやおりん(りん棒とセット)を用意すると、丁寧な祀り方ができます。 これらの仏具は仏壇に備えられている家庭が多いですが、新しく準備する場合は仏具店やオンラインでも購入可能です。

迎え火・送り火の道具

お盆では、ご先祖様の霊をお迎えする「迎え火」と、あの世へ見送る「送り火」の習慣も大切です。

火を灯す際には、麻がら(皮を剥いだ麻の茎)を使い、ほうろく皿の上で焚くのが伝統的な方法です。 庭や玄関先で火を焚くため、風通しがよく安全な場所を選びましょう。最近では、屋内で使用できる簡易型の迎え火セットも販売されています。

仏花や季節の植物

盆棚には、供え物とともに仏花や盆花を飾ることで、祭壇がより荘厳で華やかになります。お盆の時期には、ほおずき・菊・リンドウなどの花がよく使われます。

さらに地域によっては、みそはぎという赤紫色の植物を添える風習もあり、「餓鬼の喉を潤す」という意味を込めて、水の子に振りかける場合もあります。

・お盆の準備項目チェックリスト

お盆の地域で違うやること

お盆のしきたりは地域によっても違いが見られます。たとえば、神奈川県の一部では「砂盛り」と呼ばれる風習があり、川砂を敷き詰めた箱の上に盆花や線香を立ててご先祖様を迎えるという独自の文化があります。

また、関東の一部地域では「新盆の旅装束」という供養も行われています。これは、ご先祖様が浄土と現世を行き来する際に疲れないようにという願いを込めて、扇子や草履、かけ袋(米を入れて施す袋)などを準備し、施餓鬼供養の際に寺へ納めるというものです。

・【図解】2025年最新!お盆の飾り方は?精霊棚やお供え、初盆との違いもイラスト解説

初盆(新盆)ややることとは?通常のお盆との違い

初盆(新盆)は、故人が亡くなって初めて迎えるお盆のことで、通常のお盆とはいくつかの点で異なります。初盆は故人の霊が初めて家に戻ってくる特別な機会とされ、初盆法要を執り行う家も多いです。

まず僧侶の手配など、法要の準備が必要になります。仏壇や家の飾りつけも、特別なものを用意することが一般的で、白い提灯を飾ることが多いです。これは故人を迎えるための目印とされ、通常のお盆よりも手厚い供養を意識します。

一方で、地域や宗教によっては静かに家族で故人を偲ぶなど、初盆の風習が異なることもあります。

・【2025年度版】初盆(新盆)法要とは?お布施相場は?初盆法要の進め方や服装マナー

お盆初日|8月13日(迎え盆)にやること

8月13日は、お盆の始まりである「迎え盆」の日です。この日はご先祖様の霊を自宅へお迎えする日とされており、「迎え火(むかえび)」を焚くのが伝統的な習わしです。

迎え火は、麻がら(皮を剥いだ麻の茎)をほうろく皿の上に並べ、火を灯すことでご先祖様が迷わず家に帰ってこられるよう導く役割を持っています。玄関先や庭先など、屋外の安全な場所で行うのが一般的です。

火を使うため、風の強い日や住宅密集地では簡易タイプの迎え火セットや電池式の提灯などを代用することもあります。また、玄関や仏間に盆提灯を灯すことで迎え火の代わりとするご家庭も増えています。

お盆中日|8月14日〜15日:供養・法要・親族の集まりでやること

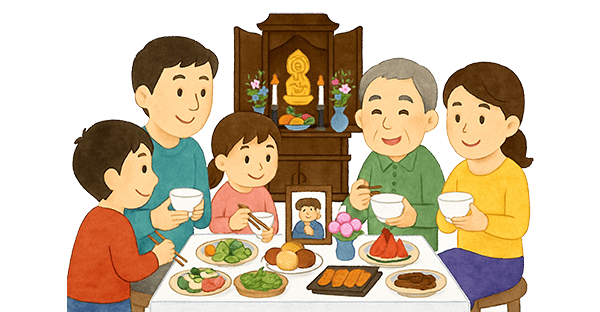

お盆の中日である14日〜15日は、ご先祖様が自宅に滞在しているとされる期間です。この間は、ご家族で供養の時間を設けたり、親族が集まって食事を囲んだりすることが多く行われます。

●朝夕の供養(線香・ローソク・お供えの交換)

●仏壇や盆棚のお掃除と花の入れ替え ●精進料理の準備と霊供膳のお供え

●親族での会食や故人の思い出話

また、地域によってはこの日に「棚経(たなぎょう)」と呼ばれる僧侶の読経をお願いすることもあります。お寺との連絡は早めに行いましょう。

お盆最終日|8月16日(送り盆)にやること

お盆最終日である8月16日は、「送り盆」の日とされ、ご先祖様の霊をあの世へお見送りする日です。迎え盆と同様に、「送り火(おくりび)」を焚いて見送るのが伝統です。

送り火の手順も迎え火とほぼ同じで、麻がらを使い、ほうろく皿や火皿の上で火を焚きます。迎え火とは逆に、ご先祖様が迷わず帰れるよう導く光としての意味を持っています。

現代では、住宅環境などの事情から実際の火を使わず、提灯やろうそくで代用することも多くなっています。送り火の際には、「ありがとうございました」「また来年お待ちしています」といった気持ちを込めて祈るとよいでしょう。

・お盆にやることチェックリスト

お盆明けにやること|片付けや感謝の供養とは

お盆が明けたら、盆棚や仏具の片付けを行いましょう。お供え物は腐らないうちに下げ、仏壇は清潔な状態に戻しておくことが大切です。供え花も水が濁らないよう適切に処分します。

また、お盆期間中に訪れた親族やお寺へのお礼の挨拶やお布施の確認なども済ませておくと安心です。ご先祖様に対する感謝の気持ちを、片付けという行動で丁寧に表すことが、お盆明けの大切な供養となります。

・お盆の迎え火・送り火のやり方や手順は?いつ何時頃に焚くといいの?焙烙・オガラとは?

お盆に必要な道具と供え物リスト【やり方も解説】

お盆の期間には、ご先祖様をお迎えし、供養するための道具や供え物の準備が欠かせません。はじめてお盆を迎えるご家庭でも安心できるよう、必要なアイテムを種類別にわかりやすく整理しました。

また、道具の意味や飾り方、使い方についてもやさしく解説しています。形式ばらずに、心を込めて準備することが何より大切です。

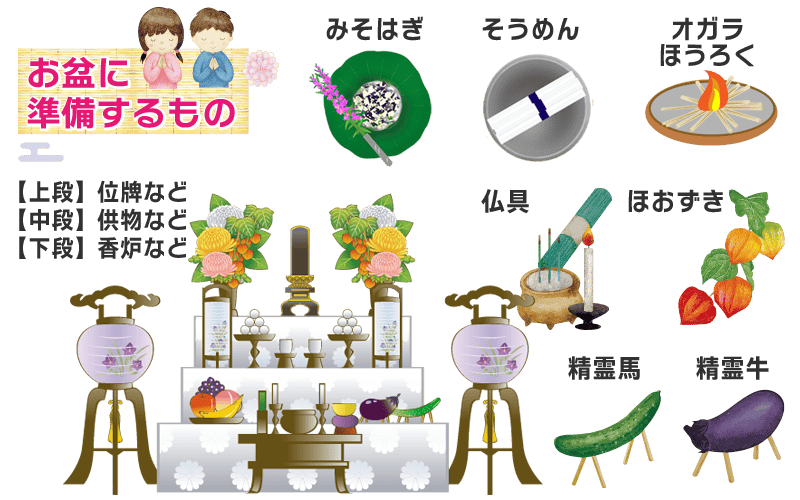

精霊棚の飾り方とやること

精霊棚(しょうりょうだな)は、ご先祖様の霊をお迎えするための祭壇です。仏壇の前や隣に小机を設置し、2段~3段に分けて飾るのが一般的です。

●上段:位牌(またはご本尊)、霊前灯

●中段:霊供膳、果物、野菜、菓子、花などの供え物

●下段:精霊馬、水の子、香炉、ローソク、りん、みそはぎ など

地域や宗派によって違いはありますが、「清潔に整え、故人が好きだったものを供える」ことが一番の供養になります。最近は、組み立て式の精霊棚や省スペース用の祭壇セットも人気です。

お盆の供え物の種類と意味|やること

お盆の供え物には、「感謝の気持ち」と「もてなし」の心を込めて選びます。以下のような種類が一般的です。

基本の配置例は以下の通り:

●野菜・果物:季節のもの(ナス・キュウリ・ぶどう・桃など)を数種類用意。新鮮な状態で供えるようにしましょう。

●お菓子:故人が好んだ和菓子や、落雁などの供養用の菓子が選ばれます。

●霊供膳(れいくぜん):精進料理(五菜一汁)を小鉢に盛ってお供えします。醤油や酒を添える地域もあります。

供えた後は、食べ物が傷まないよう適度に入れ替え、下げたものは「お下がり」として家族でいただくのがよいとされています。

お盆の迎え火・送り火準備でやること

迎え火・送り火は、ご先祖様の霊を迎え入れ、そして送り出すための大切な儀式です。火を焚くことで「道しるべ」となる光を示すという意味があります。

【準備するもの】

●麻がら(麻の茎):燃えやすく清めの力があるとされる

●ほうろく皿:火を安全に焚くための素焼きの皿

●ライターやチャッカマン

【安全なやり方】

1.風の少ない屋外(玄関先や庭など)で行う

2.麻がらをほうろく皿の上に並べ、火を灯す

3.火が落ち着くまで見守り、消火後は水をかけて確認

近年では、火を使わないLED提灯や電池式の迎え火セットもあり、マンションや高齢者世帯でも安心して取り入れられます。

お盆用トレーの選び方でやること

「何をそろえたらいいのか分からない」「時間がないけど丁寧に準備したい」

そんな方におすすめなのが、お盆専用の道具セットやトレー付きの祭壇キットです。

【準備するもの】

●麻がら(麻の茎):燃えやすく清めの力があるとされる

●ほうろく皿:火を安全に焚くための素焼きの皿

●ライターやチャッカマン

【安全なやり方】

1.風の少ない屋外(玄関先や庭など)で行う

2.麻がらをほうろく皿の上に並べ、火を灯す

3.火が落ち着くまで見守り、消火後は水をかけて確認

【初心者向けセットの特徴】

●精霊馬、霊供膳、提灯、敷布、線香などが一式そろっている

●飾り方の説明書付きで迷わない

●折りたたみ式・コンパクト収納可能なタイプも多数

また、ホームセンターや仏具店だけでなく、ネット通販でも種類豊富に購入可能です。仏具店では宗派に合わせたセットも扱っているため、可能であれば事前に確認しておくと安心です。

お盆にやってはいけないこと・避けること

お盆の期間は、ご先祖様の霊をお迎えし、供養するための大切な時期です。だからこそ、「お盆にやること」だけでなく、「やってはいけないこと」や「避けるべき行動」についても知っておく必要があります。

地域の風習や宗派によって異なる点もありますが、お盆の基本的な過ごし方には共通する考え方があります。静かに故人をしのび、感謝の気持ちを込めて過ごすお盆では、華やかなイベントや不適切な行動は控えるのがマナーとされています。

ここでは、お盆のやることに加え、避けたほうが良いNG行動をわかりやすく解説します。

お盆の肉や魚はNG?精進料理やることと意味

お盆のやることの一つに「精進料理の用意」があります。精進料理とは、肉や魚など動物性の食品を使わず、野菜や豆類など植物性の食材のみで作られる料理のこと。殺生を避け、心身を清めるという仏教の教えに基づいたお盆の食文化です。

■ お盆期間中に避けるべき食材

●肉類(牛・豚・鶏など)

●魚介類(魚・エビ・貝類)

●卵や乳製品など一部の動物性食品

■ 精進料理で使われる食材の例

●大豆・豆腐・こんにゃく・海藻

●ナス・キュウリ・かぼちゃなどの夏野菜

●しいたけや昆布を使っただし

ご先祖様に対する供養の一環として、お盆のやることリストには「精進料理の準備」も含めておきましょう。現代では形式にこだわらず、故人の好物を用意するご家庭も増えています。

避けるべき行動(レジャー・引っ越し・殺生など)

お盆は、ご先祖様の霊を迎え入れ、家族で静かに過ごす期間です。そのため、騒がしい行動や殺生につながる行為などは、お盆のやることとしてふさわしくないとされています。

●海水浴・キャンプ・バーベキューなどのレジャー

●引っ越し、新築祝いなどの慶事

●結婚や出産などのお祝いごとの発表

●魚釣り、虫取り、草刈りなどの殺生・騒音を伴う作業

これらの行動は「ご先祖様を放って楽しく過ごしている印象を与える」などの理由から、お盆のマナーとして避けるべきとされています。

お盆にやることとして大切なのは、家族での供養、感謝の気持ち、静かな時間の共有です。予定を調整し、心穏やかに過ごせるように心がけましょう。

海や川に入ってはいけないと言われる理由

お盆にやることとして海や川でのレジャーを計画している方もいるかもしれませんが、昔から「お盆に水辺に近づくのは避けた方がよい」と言い伝えられています。

これは単なる迷信ではなく、霊的な意味合いと事故防止の観点からも注意喚起されてきた風習です。

●ご先祖様の霊が現世に戻ってくる時期とされ、水辺に集まりやすいと考えられている

●「霊に引き込まれる」という言い伝えがあり、海難事故や溺死への警戒が込められている

●実際にお盆期間中は水難事故が多く、安全面からも控えるべき

お盆にやることは供養が中心であり、危険を伴うレジャーはできるだけ避けて、静かな時間を過ごすことが望まれます。

嫁・義実家とのトラブル回避のためにやること

お盆にやることの中には、仏壇の準備や掃除、供え物の用意など、手間がかかるものも少なくありません。その負担が「嫁」一人に集中してしまうと、義実家との関係に摩擦が生まれることも。

特に初盆や法要がある年は、義実家側の期待と嫁側の負担感にギャップが出やすくなります。

■ トラブルを避けるためのポイント

●お盆にやることを家族で事前にリスト化し、役割分担を話し合う

●嫁一人で背負わず、夫や子どもも巻き込んで準備を進める

●義実家の習慣に対して「否定ではなく、理解しようとする姿勢」を持つ

●手が回らない部分は、外注や市販のセットに頼るのもひとつの方法

「お盆にやること」は形式だけでなく、気持ちよく供養を進めることが何よりの目的です。無理なく協力し合える関係づくりが、円満なお盆の鍵となります。

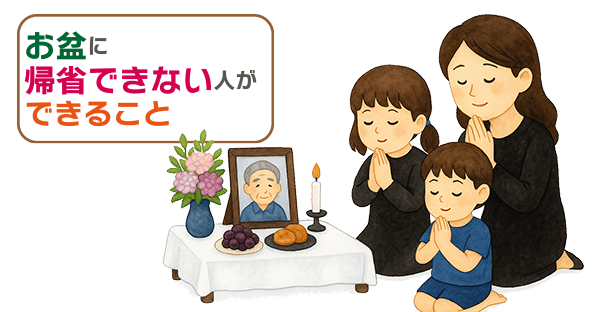

お盆に帰省できない人のやることアイデア

現代では、仕事や育児、介護、健康面の事情などで、お盆に実家やお墓へ帰省できない人も少なくありません。

「帰れないから何もできない…」と落ち込むのではなく、自宅や遠方からでもできるお盆のやることを考えることで、しっかりとご先祖様に気持ちを届けることができます。

ここでは、帰省できない人のためのお盆供養のやり方・アイデアを具体的にご紹介します。

どれも手軽にできる工夫ばかりなので、「できる範囲で心を込める」お盆の供養として、ぜひ参考にしてください。

帰省できない人がやること

帰省できない場合でも、自宅でできるお盆のやることはたくさんあります。

仏壇がなくても、心を込めて過ごすことが何よりの供養です。

■ 自宅でできるお盆のやること例:

●小さなテーブルに白布を敷き、写真やお花、故人の好物を飾る

●ローソクやお香を焚き、手を合わせて静かに祈る時間を持つ

●故人のエピソードや思い出を家族で語り合う

●ご先祖様への感謝の気持ちを、手紙や日記に書き留める

●お盆期間中に精進料理や故人が好きだった料理を用意して供える

お盆にやることは形式だけでなく、「心のこもった行動」そのものです。

離れていても、丁寧な時間を過ごすことが大切です。

オンライン供養・お供えの配送サービスでやること

最近では、オンラインでお盆供養ができるサービスや、故人へのお供え物を直接寺院やお墓に届けてくれるサービスも増えています。

帰省できない人にとって、これらはお盆のやることを補う新しい選択肢です。

■ 活用できるサービス例:

●オンライン法要(Zoomなどを使って住職の読経に参加)

●ネット注文でのお供え物の配送(果物・花・線香など)

●お墓参り代行サービス(墓地清掃・お花・写真報告付き)

●お寺へのオンラインお布施・卒塔婆供養申込

スマホやパソコンがあれば、お盆にやることとして無理なく取り入れられる供養方法です。

忙しい方、遠方の方でも、しっかりと気持ちを形にすることができます。

合同法要や永代供養でやること

「お墓が遠くて行けない」「身内に任せるしかない」という場合でも、合同法要や永代供養を活用すれば、お盆にやることとして十分な供養が可能です。

■ 合同法要とは?

お盆の時期に、お寺で複数の家のご先祖様を一緒に供養する行事。

帰省できない場合は、申込みだけで供養を依頼できるので便利です。

■ 永代供養の活用

●定期的に住職が供養を行ってくれるシステム

●お盆やお彼岸など、季節の行事に合わせて合同供養を実施する寺院も多数

「お盆に何もできない」と感じるのではなく、「供養の気持ちを託す場所を持つ」ことが大切です。

これらの仕組みをうまく活用すれば、物理的な距離があっても、お盆にやることを実行し、ご先祖様への思いを形にできます。

・墓じまい費用の平均額は?実際の体験談とともに費用を抑えるテクニックを公開

よくある質問Q&A|お盆のやることに迷ったら

お盆のやることは、家庭や地域によって異なる部分も多く、「何をいつ、どうやってやればいいのか分からない」と不安になる方も多いのではないでしょうか。特に初めてお盆を迎える方や、実家との習慣が違うご家庭では、戸惑う場面も少なくありません。

そこで今回は、お盆の準備や供養に関するよくある疑問とその答えをQ&A形式でご紹介します。

それぞれのお盆にあった「やることリスト」づくりの参考にしてください。

お盆は13日にやることは?14日・15日は?

お盆の期間は一般的に8月13日〜16日とされており、日ごとにやることの意味と内容が変わってきます。

| 日付 | お盆にやることの内容 |

|---|---|

|

8月13日 (迎え盆) |

・迎え火を焚いてご先祖様を迎える ・盆棚の準備 ・提灯に灯をともす ・供え物を並べる |

|

8月14・15日 (中日) |

・朝夕の供養 ・親族との会食 ・仏壇の清掃 ・読経や棚経を依頼することも |

|

8月16日 (送り盆) |

・送り火でご先祖様を見送る ・供え物を下げて片付けを始める ・感謝の祈りを捧げる |

お盆のやることを日別に整理しておくと、何を優先すべきか分かりやすくなります。

お盆でのお墓参りのタイミングとやることは?

お盆のやることの中でも、「お墓参り」はとても大切な供養行事のひとつです。

お墓参りのベストなタイミングは、お盆入りの8月13日またはそれ以前の週末が多いです。

■ お盆のお墓参りでやること:

●墓石の掃除(水洗いやタオル拭き)

●雑草抜き・周囲のゴミ拾い

●花・線香・供え物を用意

●手を合わせて感謝と近況報告

混雑や暑さを避けたい場合は、8月に入ってからの前倒しの墓参りも一般的です。

お墓参りのやることを家族で分担すれば、スムーズに行えます。

・【2025年度版】お盆のお墓参りはいつ行く?行かないとどうなる?お参りのタブーとは

初盆(新盆)にやることは?注意点は?

故人が亡くなってから初めて迎えるお盆を「初盆(はつぼん・新盆)」と呼びます。

この時期は、通常のお盆よりも特別な準備ややることが増える傾向があります。

■ 初盆にやることのポイント:

●白提灯を玄関先や仏壇に飾る(故人が初めて帰ってくる目印)

●僧侶を招いて読経(初盆法要)を行うことが多い

●参列者に返礼品(初盆志)を用意する地域もある

●供え物や盆棚は、通常よりも丁寧に整える

初盆は親族や近所の人が訪れることもあり、あらかじめやることリストを作成して家族で協力しておくのがベストです。

初盆準備でやること|いつから?

お盆の準備は、遅くとも1週間前には始めたいところです。特に初盆の場合や親族が集まる場合は、さらに早めの計画が安心です。

■ お盆準備のやること・スケジュール例:

●2〜3週間前:僧侶の読経依頼、親族への連絡、返礼品の準備

●1週間前:盆棚や供え物の準備、掃除、買い出し

●前日:飾りつけの最終確認、精霊馬の用意

お盆にやることは細々とした準備が多いため、早めのチェックリスト作成がカギとなります。

お盆でやることを家族で分担するには?

お盆は家族で供養する行事です。やることが多く、一人に負担が集中するとストレスやトラブルの原因になりがちです。

■ お盆のやること分担のコツ:

●事前に「やることリスト」を作り、見える化する

●飾りつけ、料理、お墓参り、掃除などを役割ごとに分ける

●高齢の家族や小さな子どもでも「できること」から参加させる

●忙しい人には「代行サービス」などの選択肢も検討する

「みんなで一緒にお盆を迎える」ことが何よりの供養です。協力しながら、お盆のやることを分担し、心に残る時間をつくりましょう。

・お盆QA_やることチェックリスト.pdf

まとめ|お盆でやることは、供養の気持ちを形にすること

お盆は、ただの年中行事ではなく、ご先祖様への感謝を形にする特別な時間です。

地域や宗派によって、お盆にやることの細かな違いはあるものの、大切なのは「心を込めて供養する」という気持ちです。

迎え火や送り火を焚くこと、精霊棚を飾ること、供え物を用意すること、そしてお墓参りや法要への参加。

それぞれのお盆のやることには意味があり、一つひとつが故人との心のつながりを深めてくれる行為です。

忙しさや距離の問題で十分な準備が難しい方も、できる範囲でお盆にやることを意識し、「供養の気持ちを行動に変える」ことが大切です。

小さな一歩でも、ご先祖様への感謝を伝えることにつながります。

今年のお盆は、ご自身やご家族にとっても心豊かなひとときになりますように。

お盆のやることチェックリストや供養の方法を参考にしながら、あたたかな時間をお過ごしください。

お電話でも受け付けております