墓じまいで親族トラブルは起きやすい?起きる割合や理由、穏やかに墓じまいを進める対策

・墓じまいで親族トラブルは起きやすい?

・墓じまいの親族トラブルの理由は?

・墓じまいで親族トラブル対策は?

墓じまいでは親族間トラブルが原因でとん挫するケースも少なくありません。

けれども継承者がいなくなるまでお墓を放置すると、無縁墓になってしまいます。

本記事を読むことで予め理解したい、墓じまいで親族トラブルが起きる割合や、トラブルが起きる理由や心情の他、親族が納得して墓じまいを進める対策ポイントが分かります。

墓じまいで親族トラブルが起きる割合は?

◇墓じまいで親族トラブルが全体のトップです

「墓じまい」とは、継承者がいない、お墓の維持管理が困難などの理由で、お墓を閉じて墓地管理者へ返還することを差します。

墓じまいを決断すると、お墓は墓石を撤去して墓地を更地に戻し、墓地管理者へ返還しなければなりません。

そこで、まだ日本には先祖代々墓が多いことも、お墓に納骨されている家が関わる墓じまいで親族トラブルが絶えない理由です。

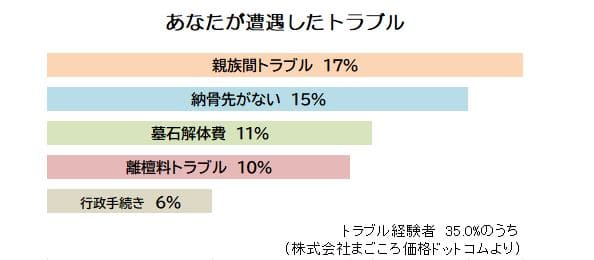

| <墓じまいで親族トラブルはトップ> ●あなたが遭遇したトラブル:2015年実施 |

|

| [トラブル例] | [割合] |

| ・親族トラブル | ・17.0% |

| ・次の納骨場所がない | ・15.0% |

| ・墓石解体費 | ・11.0% |

| ・離檀料 | ・10.0% |

| ・自治体への手続き | ・6.0% |

株式会社まごころ価格ドットコムが2015年に実施した調査「あなたが遭遇したトラブル」によると、全体の17%もの人が親族間トラブルに言及しました。

ちなみに全体の墓じまいトラブルのなかでも親族間トラブルはトップで、離檀料トラブルは納骨場所がない・墓石解体費に次ぐ、僅か10%です。

墓じまいで親族間トラブルが起こる可能性が高いのであれば、最初から対策を取った方がスムーズに進むでしょう。

・株式会社まごころ価格ドットコム「あなたが遭遇したトラブル」

先祖代々墓の墓じまいは、親族トラブルに注意

◇墓じまいで閉じる墓の多くが先祖代々墓で親族が関わります

現代で多い墓じまいの種類は、継承者でもめやすい先祖代々墓や家墓です。

先祖代々墓や家墓は、個人や家族単位のお墓ではありません。

また江戸時代の昔から、脈々と継承されてきたお墓も多くあります。

そのため昔は「お墓は代々継承されるもの」が当然でした。

●次の継承者がいない

・墓主が若いと親族に気を遣う

・遠方の維持管理が大変

・墓主に経済的負担がのしかかりやすい

けれども近代の若い世代は、都心部に移住する人も多く、遠方の先祖代々墓の墓主になっても、維持管理や法要などの取り仕切りが難しい傾向です。

高齢の親族を中心に、世代間でお墓に関する概念のギャップが産まれ、墓じまいにおいては親族間トラブルが多い傾向にあります。

墓じまいではなく、改葬なら?

◇お墓の引っ越し「改葬」の選択もあります

…ただし改葬でも、親族トラブルの可能性はあるでしょう。

「改葬(かいそう)」とは、お墓を閉じて遺骨を他の場所へ移動する方法です。

墓じまいも行政手続きとしては「改葬」にあたります。

ただ親族間の話し合いでは「改葬」と「墓じまい」を分けて使う人も多いです。

改葬の場合は、継承者の住まい近くなどへお墓を引っ越すこと、墓じまいは個別のお墓など、墓所がなくなる判断が多い傾向です。

| <墓じまいと改葬の違い> ●行政手続きでは同じ扱い |

|

| ①墓じまい ●お墓を閉じる |

・お墓を撤去 ・遺骨を取り出す ・遺骨の永代供養 |

| ②改葬 ●お墓を引っ越す |

・遺骨を取り出す ・遺骨は他のお墓に移動 |

そもそも「墓じまい」が8年ほど前から民間霊園から産まれた造語なので、本来は同じ意味なのですが、一般的に「墓じまいと改葬の違い」と言われると、上記のようなニュアンスがあります。

墓じまいと改葬、どちらも親族トラブルリスクはありますが、「お墓が全く無くなる墓じまいは反対でも、墓標が残る改葬は納得できる」親族もいるでしょう。

・お墓を移す時の費用は100万円〜250万円が相場ってホント?費用内訳|永代供養ナビ

永代供養とは?

◇「永代供養」とは、ご遺族の代わりに墓地管理者が永代に渡り、遺骨の供養・管理を行うことです

永代供養とは、墓地管理者が家族に代わり遺骨の管理や供養を永代に渡り請け負うサービスを差します。

| <永代供養とは?> | |

| ●墓地管理者が永代に渡り供養・管理 | ・継承者を必要としない ・無縁仏になる心配がない |

| ●さまざまな種類から選べる | ・合祀墓 ・納骨堂 ・一般墓 |

墓じまいでは取り出した遺骨を、継承者を必要としない永代供養ができる新しい納骨先を決める流れがほとんどです。

けれども合祀墓など、永代供養のなかには一度埋葬してしまうと遺骨が残らないスタイルも多いでしょう。

このことが、墓じまいでは親族トラブルのひとつの要因にもなり得ます。

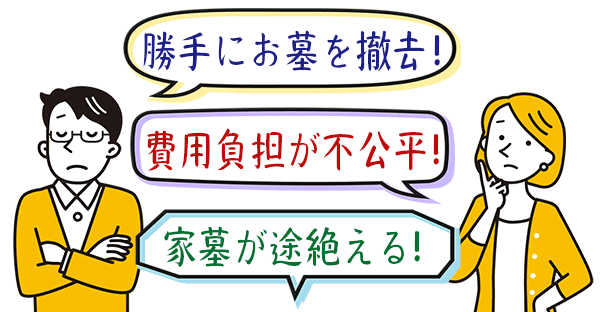

墓じまいの親族間トラブル事例

◇墓じまいの親族トラブルは相談不足が多いです

墓じまいで親族トラブルが深刻な事態にまで発展するケースでは、ほとんどが双方のコミュニケーション不足、事前の相談不足が多くあります。

| <墓じまいの親族トラブル事例> | |

| ①勝手な墓じまい | [親族]突然、供養の場がなくなる [墓主]苦情で墓じまいが中断 |

| ②墓じまいの費用負担 | ・費用を抑える |

| ③先祖代々墓が途絶える | ・供養する場所を残して欲しい ・次の代で継承者が出るかもしれない |

確かに法的にはお墓の名義人である墓主ひとりの決定で、墓じまいが可能です。

けれどもだからこそ、最初の段階で親族への相談が後々まで響きます。

それでは下記より、詳しく解説していきます。

勝手な墓じまいによる親族トラブル

◇お墓を撤去する前に通知を出すのも一案です

墓主としてもお墓を勝手に撤去するには、それなりの理由が多くあります。

お墓は毎年管理費用が掛かるため、親族トラブルで揉めている間も、維持管理費用の負担が掛かるためです。

特に高齢で年金生活になると、毎年数万円の維持管理費用でも、生活負担として重くのしかかることがあります。

| <墓じまいの親族トラブル:勝手に撤去> | |

| [原因] | ・親族間の話し合いが平行線 ・墓主ひとりに維持管理費の負担 ・継承者の見込みがない |

| [解決策] | ・(残すなら)維持管理費用の分担を主張 ・話し合いの議事録を残す ・墓じまいの決定通知を出す ・菩提寺のご住職に相談する ・第三者に介入してもらう |

墓じまいが親族トラブルにより進まず、菩提寺のご住職に相談をして、墓主と菩提寺のご住職で墓じまいを済ませた事例もありました。

取り出した遺骨は菩提寺の合祀墓に埋葬され、反対した親族が菩提寺に行くと、ご住職が対応してくださった事例です。

墓じまいの費用負担による、親族トラブル

◇墓じまいは賛成だが、親族による費用分担ができないケースです

墓じまいはそれなりに費用が掛かる作業なので、「墓じまいには賛成だけど、費用が負担できない」と反対をする親族もいます。

・墓じまい費用を抑える

・親族間で積み立てる

確かに墓じまい費用は数万円単位ではありません。

一般的に約30万円~300万円と言われる墓じまい費用が、残った親族2人・3人となれば費用負担も大きいでしょう。

このようなケースでは、ローンや分割払い活用の他、お金が貯まるまで親族間で積み立て貯金を続ける方法もあります。

墓じまい費用を抑える対策

◇墓じまい費用を抑えて、ひとり当たりの負担を軽減する

ただ墓じまい費用は約30万円~300万円と、取り出した遺骨の納骨先など、進め方によって費用幅が広いです。

この墓じまい費用を抑える方法も考えてみてはいかがでしょうか。

| <墓じまいにかかる費用> | |

| [種類] | [費用目安] |

| ・お墓の撤去 | ・約25万円~50万円(約10万円/1㎡) |

| ・行政手続き | ・約数百円~2千円 |

| ・遺骨の納骨先 | ・約5万円~260万円(1柱) |

墓じまい費用を抑えるために注意したいポイントは、「永代供養の多くの料金が1柱計算」と言う点です。

先祖代々墓が途絶える

◇先祖代々墓が継承を途絶える反対も多いです

継承していない親族が「先祖代々墓が途絶える」と、嫌がることもあります。

ただこの場合、墓主に墓守や経済的負担を任せきりの親族も多いです。

まずはお墓の継承や維持管理が厳しく、継承者を譲りたい旨を伝え、段階的に相談すると良いでしょう。

①まず、お墓の継承者の変更を相談

・お墓掃除が負担

・お墓を維持する経済的負担

・お墓の継承者を誰かに譲りたい

②負担を分担する提案

・お墓掃除の担当決め

・お墓の維持管理費用の共同積み立て

③墓じまいの提案

・継承者が必要ない

・維持管理の手間暇がない

・遺骨の納骨先は選択肢が広い

親族の目的は家墓を残すこと、墓主の問題は先祖代々墓の維持負担です。

大勢の親族間で墓主に代わる継承者が現れれば任せれば良いですし、他に継承者がいなければ、説得材料にもなります。

兄弟が多ければ多いほど、そして代を数えるほど、墓じまいにより影響を受ける分家は増えてきます。

墓じまいか改葬かも相談

◇納骨堂やコンパクトな一般墓など、遺骨を残す方法も検討します

合祀墓や納骨堂など永代供養は、お墓とは違い1柱ごとの料金設定が多いため、最終的な墓じまい費用が、お墓を建てるよりも高いこともあります

先祖代々墓の墓じまいになると、取り出した遺骨が8柱と多いこともあるでしょう。

下記は先祖代々墓に8柱のご遺骨が眠っていた家族です。

●遺骨が8柱×永代供養10万円(1柱)=80万円

コンパクトな安いお墓の場合、永代供養に掛かる費用と比較検討すると、結果的にお墓を建てた方が、費用が安く抑えられた事例もあります。

一般的に現代は、一般墓にも追加料金で永代供養を付けることも可能です。

| <永代供養付きのお墓との比較> | |

| [永代供養付きのお墓] | ・約150万円〜300万円 (1基:6柱~8柱ほど収蔵) |

| [永代供養] | ●合祀墓 ・約30〜100万円(1柱) |

納骨堂で個別安置するときの目安は、約30万円~100万円/1柱です。

両親2柱のみを納骨堂に納めたとしても、約60万円~200万円が費用目安になります。

墓じまいは親族間でトラブルのないよう、早い段階で費用分担まで相談をして計画を共有し等しく負担すると、よりトラブルが少なくなる傾向にあります。

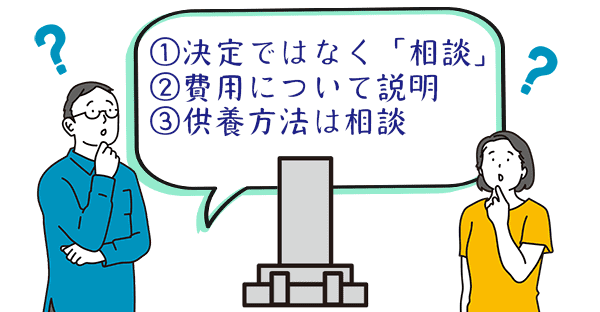

墓じまいの親族トラブル:3つの対策

◇何事も相談しながら進めることで、親族トラブルは軽減します

昔のように生まれた土地で一生を暮らす時代ではなくなり、また法的にも法定相続人には最低限の遺産を相続できる「遺留分」があるため、お墓を継承した嫡男が家督(全ての家財)を引き継ぐ時代ではなくなりました。

そんななかでムリをして継承しても、次の継承者の目当ても付かない状況の家は多いのですが、当事者である継承した家のみで悩み、分家は任せきりで現状を理解できない、考えていないことも多いです。

・決定ではなく相談

・墓じまい費用、離檀料の説明

・遺骨の納骨先は相談

「墓じまい」の考え方は、比較的近代のものです。

高齢親族など、そもそも「墓じまい」の概念が理解できない人もいるでしょう。

まずは丁寧に相談・説明をすることから始めます。

決定ではなく相談

◇墓じまいの相談ではなく、墓じまいに至る問題を相談する対策です

決定権がある墓主としては少々面倒ですが、「事が進む前に相談をした」「ひと声かけた」事実があるだけでも、墓じまいトラブルは全く違います。

お墓の維持管理の大変さを相談することで、親族も自分事として考えやすいです。

また下から相談を仰ぐように話を進めると、理解を得られる傾向にあります。

・経済的に生活がひっ迫し、維持管理費が負担

・お墓の継承者が見込めない

仮に墓じまいに難を示したとしても、相談をすることで、それに代わる代案を求めることもでき、墓主の負担が軽減される流れになる点はメリットです。

菩提寺が法外な離檀料を請求する「離檀トラブル」も話題になっていますが、このトラブルも親族と足並みを揃えることで、一緒に菩提寺へ相談できるでしょう。

墓じまい費用、離檀料の説明

◇墓じまい費用は、予め具体的な見積もりを取ると良いです

墓じまいは誰もが何度も経験するものではありません。

そのため「墓じまいに掛かる費用がどれくらいか?」想像できずに、賛成も反対もし兼ねる親族もいます。

| <墓じまい費用、離檀料の説明> | |

| [墓じまい費用] | ・見積もりを取っておく ・複数の相見積もりを見せる |

| [離檀料] | ・「離檀料」とはなにか? ・菩提寺への相談は親族で行く |

墓じまい費用は複数の墓じまい業者から相見積もりを取る、納骨先の違う見積もりを取ることで、複数の金額を比較検討できるため、決定もしやすいです。

離檀料についても菩提寺へ墓じまいの相談に行く段階から、親族に同行してサポートしていただくことで連帯感が生まれ、トラブルリスクも軽減されるでしょう。

遺骨の納骨先は相談

◇墓じまいの親族トラブルでは、納骨先への不満も多いです

墓じまいによる親族トラブルには、納骨先への意見の相違も少なくありません。

「納骨先は墓主に近いが親族には遠い」「合祀墓で遺骨の残らない納骨先だった」など、一度納骨してしまうと、取り返しがつかないこともあるので注意が必要です。

納骨先は遺骨の残る・残らないにも影響してきますから、時に深い溝を残してしまうこともあります。

| <納骨先トラブル対策> | |

| ①複数の納骨先を提案する | ・納骨堂…遺骨が残る ・合祀墓…遺骨が残らない |

| ②永代供養付きお墓も提案 | ・お墓に永代供養を付ける ・費用分担まで相談する |

| ③見学は一緒に行く | ・墓主ひとりで決めない |

納骨堂は現代こそニーズが高いですが、ひと昔まで「一時的な安置場所」と言うイメージがあったため、納骨堂を敬遠する高齢の人々もいます。

この場合はお墓に永代供養が付いたタイプも紹介すると良いでしょう。

ただし費用が掛かるデメリットも伝え、最終的に親族も決定に参加します。

見学も数人で行くことで、墓じまいの親族トラブルに墓主がひとり孤立して悩むリスクが少なくなるでしょう。

・お墓がない場合に選ぶ3つの葬送。建墓だけじゃない!予算で選ぶお墓を持たない葬送とは

まとめ:墓じまいに参加してもらい、親族トラブルを防ぎます

近年になって急速に広まる「墓じまい」は、まだまだ親族トラブルも絶えません。

お墓への考え方は思う以上に人により違うため、まずは、現在の問題点を理解してもらうことが先決です。

ただ、墓じまいを理解してもらうに当たり、今までの慣習や反対している親族の概念や考え方も理解し、尊重しなければなりません。

でなければ一向に平行線が続きます。

先方の意見、考え方を尊重したうえで、「でも現実的に大変なんだ…」と下手に相談をすることで、先方も他人事から抜け出して、自分事として解決策を模索してくれるでしょう。

実はこれは菩提寺との離檀料をはじめとしたトラブルにも言えることです。

まず菩提寺と先祖代々続いた関係性や、現代の菩提寺の状況や立場を理解したうえで、まずは「ご相談」から早い段階で進めます。

菩提寺内の供養塔に永代供養をするなど、中間的な選択肢も思い付くかもしれません。

・大阪で起きた離檀トラブルにどう対応する?離檀料の金額相場や体験談に見る5つの解決策

お電話でも受け付けております