通夜や葬儀で喪主が着る服装とは?喪主男性・女性の和装・洋装の喪服マナー、化粧も解説

・喪主の服装マナーは?

・喪主の服装マナーは時間帯でも違う?

・喪主の服装マナーで注意点は?

喪主の服装は最も格式の高い「正喪服」となるため一般参列者と異なります。

正喪服は和装・洋装ありますが、近年は葬儀の簡素化により、準喪服の喪主も増えました。

ただ現代では数日の日を置く通夜や葬儀もありますが、一般的には家族が亡くなった当日~翌日の通夜を執り行い、翌日は葬儀となるため、早い準備が必要です。

本記事を読むことで、通夜や葬儀で男性・女性が着用する喪主の服装マナーや、喪主が通夜や葬儀に参列する際、服装で注意したい事柄が分かります。

喪主のお通夜での服装マナー

◇現代のお通夜では、喪主の服装は準喪服が多いです

どのような状況であっても、遺族にとって訃報は突然訪れます。

またかつて自宅葬が一般的だった通夜は、ご遺族がご遺体に寄り添い一晩を過ごし、最期のお別れをする風習がありました。

そのため昔ながらの日本の風習では、家族が亡くなったその日に執り行う通夜は、「突然の訃報に駆けつけた」として、ご遺族も参列者も畏まった普段着である略式喪服「平服(へいふく)」がマナーとされます。

けれども現代では、通夜と葬儀の両方で僧侶をお呼びして読経供養を行い、広く参列者を受け入れるため、どちらの席でも準喪服が一般的です。

・大阪の葬儀に参列する時の服装マナーを解説。数珠の選び方や、御香典の持ち運び作法まで

通夜で喪主の男性が着る服装

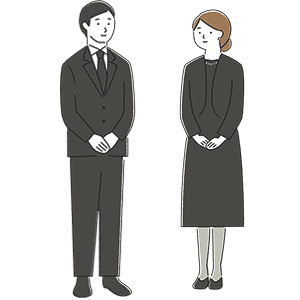

◇喪主の男性は、準喪服のブラックスーツが基本です

家族が亡くなった夜に自宅でご遺体に寄り添い執り行う、昔ながらの通夜では、地域によって喪主も参列者も、服装は平服で進めるものもあるでしょう。

けれども僧侶をお呼びして読経供養・お焼香を行う現代の通夜では、喪主は準喪服が一般的ですので、男性であればブラックスーツを着用します。

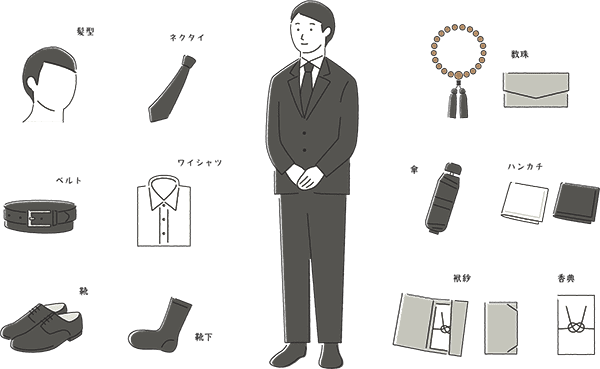

| <喪主の男性:通夜の服装> |

|

| ①ブラックスーツ | ・漆黒の黒 |

| ②ネクタイ | ・黒 ・ワンノット (プレーンノット) |

| ③白シャツ | ・レギュラーカラー |

| ④足元 | ・光沢のない黒靴 ・ストレートチップ ・黒い無地の靴下 |

| ⑤アクセサリー | ・結婚指輪のみ |

| ⑥喪章 | ・間に合えば付ける (なくても良い) |

| ⑦小物類 | ・数珠 ・黒ハンカチ |

ブラックスーツでも光沢がある、デザイン性があり華やかすぎる、遊び心がありすぎるカジュアルなスタイルのスーツはタブーです。

例えばネクタイでダブルノットはおしゃれすぎますし、白シャツもワイドネックになるとカジュアルなイメージが拭えません。

時計などもできるだけ着用は避け、光沢や飾り物は避けましょう。

通夜で喪主の女性が着る服装

◇喪主の女性はブラックアンサンブルやツーピースが理想的です

喪主の女性もかつて自宅でご遺体に寄り添う通夜であれば、落ち着いた色合いの無地で整えた、畏まったお出かけ着の略式喪服「平服」で良いのですが、現代では準喪服が適切でしょう。

ただその他のご遺族は、間に合わなければ濃紺などの地味目な色合いのワンピース、ツーピースなどの平服を着用することもあります。

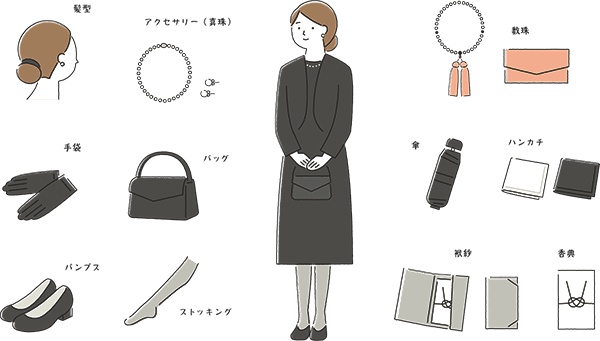

| <喪主の女性:通夜の服装> |

|

| ①黒いスーツ | ・ツーピース ・アンサンブル ・ワンピース |

| ②インナー | ・白いインナー |

| ③足元 | ・透けた黒ストッキング ・光沢のない黒無地のパンプス (プレーントゥ) ・ヒール3cm以下ほど |

| ④アクセサリー | ・パールの一連ネックレス ・パールのひと粒ピアス |

| ⑤髪型 | ・肩以上は後ろに詰める ・シンプルな黒ゴム ・色は黒が適切 |

| ⑥化粧 | ・片化粧 (肌色を隠す程度) |

| ⑦小物類 | ・数珠 ・黒ハンカチ |

自宅で行う通夜では、服装マナーもゆるい傾向にあります。

昔ながらの自宅で執り行う通夜は、夜遅くまで続けて弔問客が訪れる家もあるためです。

また故人の枕元で夜通しお線香の火を絶やさずにくべる習慣もありますから、あまりキッチリした格好だと、疲れてしまい兼ねません。

通夜の形式に合わせて、喪主も適切な服装を選びましょう。

また喪主は服装だけではなく、通夜までにさまざまな準備をしなければなりません。

通夜の準備や流れについては、下記コラム委をご参照ください。

葬儀で喪主の男性が着る服装

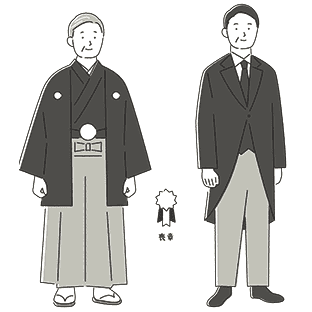

◇喪主の男性は最も格式の高い正装「正喪服」を着用します

翌日の葬儀で喪主男性の服装マナーは、洋装・和装・略礼服から選ぶことはできますが、どちらにしても丁寧に整えます。

一般参列者の方々はブラックスーツなどの準喪服で参列しますから、喪主は故人から最も近しい関係性として、参列者の方々よりも格上の正装「正喪服」を着用するのがマナーです。

そうなると洋装ではモーニングコートが正喪服になるのですが、近年では喪主男性の服装であっても、家族葬などでブラックスーツを着用することがあります。

ちなみに昔は菩提寺で喪服を貸してくれましたが、現代はそうとも限りません。

葬儀社スタッフに相談をすることで、貸衣装を提供してくれる業者も多いです。

困った時は、相談されてみてはいかがでしょうか。

喪主男性、葬儀の服装:洋装

◇喪主男性が葬儀で着る服装は、モーニングコートかブラックスーツです

喪主男性が葬儀で着る服装が洋装であれば、モーニングコートが格式の高い正喪服になりますが、基本的には昼の正装として扱われます。

また家族葬が増えた現代では、ブラックスーツを着用する喪主男性が増えました。

ただし喪服用にあつらえた漆黒のブラックスーツを着用しましょう。

靴にも気を配り、ズボン丈も足の甲部分に掛かる程度の適切な長さに整えます。

| <喪主男性、葬儀の服装:洋装> |

|

| [モーニングコート] | |

| ●上半身 | |

| ①チョッキ(中ベスト) | ・シングル |

| ②白襟 | ・取る |

| ③フロントボタン | ・一般的なもの (拝み合わせはタブー) |

| ④ネクタイ | ・黒無地 ・結び下げ ・光沢のないマット ・タイピンはタブー |

| ⑤小物 | ・マットな黒で統一 (カフスボタンなど) |

| ●ズボン | ・縞は細い地味なもの |

家族葬など規模の小さな葬儀において、準喪服のブラックスーツを着用するのであれば、ネクタイや白シャツマナーは前述したマナーに倣いましょう。

装飾品は控えますので、準喪服にあたるブラックスーツの場合でもネクタイピン、カフス、ポケットチーフなどはタブーです。

靴下など小物も黒無地で統一します。

喪主男性、葬儀の服装:和装

◇本来の葬儀マナーでは、喪主男性の服装は和装です

葬儀において最も格式高い礼装「正喪服」は和装となるため、昔ながらの葬儀で喪主の服装は紋付羽織袴、黒の羽二重、五つ紋が基本でした。

現代は葬儀スタイルが多様化し、小さな葬儀が増えるに連れ、喪主であっても洋装やブラックスーツの準喪服が増えましたが、地域性や葬儀の規模、ご案内する参列者によって、和装も検討すると良いでしょう。

和装であってもシンプルに整え、扇子などは控えます。

| <喪主男性、葬儀の服装:和装> ●男性の和装は袴です |

|

| ①上 | ・黒羽二重(くろはぶたえ) ・五つ紋付き |

| ②羽織 | ・黒い五つ紋付き ・染め抜き |

| ③袴 | ●下記いずれか ・仙台平(せんだいひら) ・博多平(はかたひら) ●縞 ・細い黒とグレー |

| ④帯 | ●角帯(かくおび) ・地味な色 (濃紺やグレー) |

| ⑤その他 | ・半襟…白 ・小物類…黒 (足袋も含める) |

喪主の服装が和装の場合でも、小物類は足袋も含めて黒無地が基本です。

また小物類だけではなく、羽織紐(ひも)や草履の鼻緒も、白も選ぶことができますが、黒無地が良いでしょう。

喪主男性の服装:準喪服

◇近年は葬儀の簡素化により、準喪服も増えました

本来、喪主男性の服装は最も格式の高い礼装「正喪服」ですが、近年は簡素化に伴い、喪主男性であっても準喪服のブラックスーツを着用する葬儀が増えました。

ブラックスーツを着用する場合「ダブルでも良いのか?」との質問が多くありますが、ブラックスーツであれば、シングル・ダブルどちらでも構いません。

家族葬など、ごく近しい身内のみで執り行う、参列者の人数が50名以下の葬儀の場合、喪主男性の服装がブラックスーツであることも多いです。

喪主男性の服装:足元

◇黒の内羽根式ストレートチップが理想的です

また喪主男性の服装で注意したいマナーに足元があります。

光沢のない革靴は基本ですが、なかでもウィングチップなど、遊び心のある革靴は黒であっても避けてください。

もちろん、シルバーやゴールドなど、革靴に装飾物が付いているものもタブーです。

| <喪主男性の服装:革靴> |

|

| ①色 | ・光沢のない黒 |

| ②革靴の種類 | ・内羽根式ストレートチップ (プレーントゥも可) |

「内羽根式」とは、靴紐を通す穴の部分が表面より内側に縫われている靴を差します。

反対に外羽根式は靴紐を通す穴の部分が外側です。

選び方のポイントとして、最もシンプルで飾り気のないものを選びます。

喪主男性の服装:髪型

◇清潔感のある髪型に整えます

喪主男性の髪型は、耳が見える短めの短髪で清潔に整えると良いでしょう。

長髪や長すぎる前髪、ウェーブのパーマなどは避けます。

ただ通夜や葬儀は故人が亡くなってすぐに執り行うことも多く、何らかの事情ですぐにカットできないこともあるため、ヘアワックスなどで清潔に整える方法も良いでしょう。

一点、お線香を焚いて故人を供養する通夜や葬儀では、香水など香りの強いものは避けなければならず、これはヘアワックスなどでも同様です。

喪主男性の服装:バッグ

◇喪主男性はバッグを持たないことが多いでしょう

基本的に喪主の男性はバッグを持たずに葬儀に参列しますが、もしも何らかの事情でバッグを持ち歩くのであれば、光沢のない黒無地を持参します。

殺生を連想させる革は、本来避けるべきものなので、布製が良いでしょう。

また金属のバックルなど、目立つ装飾や光沢のあるものも控えます。

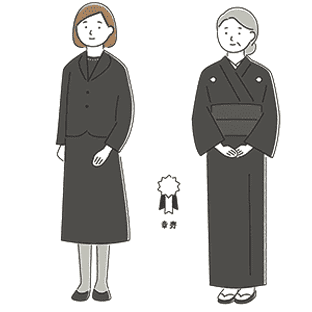

葬儀で喪主の女性が着る服装

◇喪主の女性は和装・洋装で格式が変わる訳ではありません

葬儀で喪主の女性が着る服装マナーは、洋装・和装で選ぶことができます。

葬儀の服装マナーには格式がありますから、年齢を重ねた方は、和装で整えた方が安心かもしれません。

葬儀における「服装マナーの格」とは、故人との関係性により配慮します。

ですから喪主が最も格式の高い喪服を着て、参列者がその下の服装となるよう、配慮するのが一般的です。

喪主女性の服装:洋装

◇喪主女性の服装が洋装の場合、スカート丈を長くします

洋装の喪服において格式の高さはスカート丈がポイントで、格式が高いほど丈が長いです。

一般参列者が着用する準喪服のスカート丈はひざ丈より長くなるため、特に年齢が高い喪主の女性の服装が洋装である場合、スカート丈はくるぶしほどの長さが適切となるでしょう。

| <喪主女性の服装:洋装> |

|

| ①黒いスーツ | ●シンプルなデザイン ・ツーピース ・アンサンブル ・ワンピース |

| ②スカート丈 | ・丈の長いスカート ・くるぶし丈 (ミモレ丈以上) |

| ③インナー | ・光沢、透け感のないもの ・袖丈が7分丈以上 (ジャケットを羽織るのも可) |

| ④足元 | ・透けた黒ストッキング ・光沢のない黒無地のパンプス (プレーントゥ) ・ヒール3cm~5cmほど |

| ⑤アクセサリー | ・パールの一連ネックレス ・パールのひと粒ピアス |

| ⑥髪型 | ・肩以上は後ろに詰める ・シンプルな黒ゴム ・色は黒が適切 |

| ⑦化粧 | ・片化粧 (肌色を隠す程度) |

| ⑧小物類 | ・数珠 ・黒ハンカチ |

喪主男性の服装と同じように、洋装では女性もデザイン性が少なくフリルや光沢のない、時代に左右されないシンプルなものを選びます。

ツーピースであればトップスのシャツは、透け感や光沢のない無地の黒を選びましょう。

また、パンツスーツは準喪服よりも隠したの略式喪服です。

一般参列者であればお手伝いを任された場合、葬儀であっても動きやすいパンツスーツを着用することがありますが、ご遺族を代表する喪主の立場であれば、丈の長いスカートがおすすめです。

喪主女性の服装:和装

◇喪主女性の服装は、正喪服の和装も多いです

喪主女性の服装マナーでは、広く和装「黒喪服」を正式な喪服、洋装を略式の喪服と捉える方々がいますが、本来はどちらも正装として「格」は変わりません。

喪主女性の服装が和装である場合、正式な喪服では基本的に「白と黒」のみを使用します。

| <喪主女性の服装:和装> |

|

| [冬] |

|

| ①着物 | ・黒羽二重 ・染め抜き五つ紋付き |

| ②黒の帯 | ・黒無地 ・紋織り |

| ③白い長じゅばん | ・羽二重 ・紋りんず |

| ④半襟 | ・白無地 ※白が見えないようにする |

| ⑤下着 | ・白羽二重 |

| ⑥小物一式 | ・黒で統一 (草履も含める) |

| [夏] | |

| ①着物 | ・黒の平絽 |

| ②帯 | ●紋織りの種類 ・絽(ろ) ・紗(しゃ) |

| ③長じゅばん | ・白の絽 |

| ④半襟 | ・白の絽 |

冬に喪主女性が着る白無地の半襟は上から重ねて、白を外に見せないようにします。

また夏に着る喪主女性の和装は基本的に絽(ろ)ですが、裏地のない一重でも構いません。

絽は真夏のものですが、9月の終わりになれば袷の方も多く見受けますので、9月に入ったら気候に合わせて、一重でも袷(あわせ)でも良いでしょう。

昔ながらのTPOは以上ですが、現代は黒羽二重はあまりないかもしれません。

そのため現代の葬儀で喪主女性の服装マナーでは、和装の場合は「黒無地の五つ紋付き」であれば大丈夫です。

喪主女性の服装:髪型

◇喪主の女性は、髪型をシンプルにまとめます

喪主の女性は、長い髪はシンプルな黒ゴムで、後ろにひとつにまとめる、もしくはお団子にすると良いでしょう。

髪は黒髪が適切ですので、色が入っている方はスプレーなどで一時的に黒くするのも良いです。

また髪を後ろにまとめる時には、耳より下の位置にまとめます。

髪型をお団子で整える際、耳より上にまとめると慶事、耳よりしたは弔事です。

喪主女性の服装:化粧

◇喪主女性の化粧は「方化粧」です

「片化粧」とは、顔色を隠す程度のお化粧を指します。

アイシャドーやチーク、アイラインやマスカラなど、自分を飾る目的の化粧は付けません。

家族が亡くなり疲れた肌を隠す目的で、ファンデーションを塗る程度です。

かつてはリップを塗ることも控えられてきましたが、現在は唇の色味があまりにも薄いメイクを避けるため、色味を抑えたブラウンなどのリップであれば、塗る方が多いでしょう。

また学生でなければ、葬儀でメイクを付けないこともマナー違反とする方も多くいますので、片化粧程度に肌色を整えると安心です。

喪主女性の服装:アクセサリー

◇アクセサリーはパールが最も適切です

喪主の女性がアクセサリーを着用するならば、弔事ではパールアクセサリーを選びます。

ネックレスは一連のネックレス、ピアスやイヤリングはひと粒パールです。

この他、葬儀で身に着けるアクセサリーには、喪に服すことを意味する「モーニングジュエリー」があります。

漆黒の木から加工されたジェットなど、世界的に葬儀の席で身に着けるアクセサリーはありますが、日本ではパールと考える方がほとんどなので、大勢の参列者と対する喪主の女性であれば、パールが安心でしょう。

・葬儀でのアクセサリーマナーとは?葬儀に着けるパールの種類やタブー、必ず着けるべき?

喪主女性の服装:バッグ

◇バッグは光沢のない布製の黒無地を選びます

喪主の女性に限らず、葬儀で持参するバッグは基本的に布製の光沢のない黒無地バッグが良いでしょう。

お手伝いをするためのエプロンやスリッパなど、さまざまな持ち物がある場合にも、サブバックは基本的に光沢のない黒無地が適切です。

革製バッグは殺生を連想させるためですが、近年では革を主張しないシンプルなものであれば革製の黒無地を持参する方もいます。

ただし金具や装飾などのない、シンプルなバッグを選びましょう。

喪主の服装マナー:数珠

◇数珠の貸し借りではできません

仏教の教えとして、数珠の貸し借りはできませんので、日ごろから利用している数珠を必ず持参してください。

数珠には仏教宗派に基づいた「本式数珠」と、全ての宗派に対応する「略式数珠」がありますが、いずれの数珠でも失礼にはあたりません。

一点のみ、数珠は家族間であっても貸し借りはできないため、家族全員の数珠が必要です。

またお尻に敷いてしまうなど、ぞんざいな扱いのないよう、丁寧に持ち歩きましょう。

喪主の服装マナー:ハンカチ

◇ハンカチは白か黒の無地を準備します

家族を亡くして間もないうちに執り行う通夜や葬儀ですから、やはりハンカチは必須です。

ちょっとした時に、ポケットにハンカチとポケットティッシュがあると助かります。

ハンカチは白か黒のシンプルな無地が適切です。

ただレースの縁取りなどが入っていても、問題はないでしょう。

喪主が持参すると良いもの

まとめ:現代は喪主の服装でも準喪服が増えました

喪主が通夜や葬儀で着用する服装は、最も格式の高い礼装の和装・洋装が本来の作法ですが、現代では葬儀自体が簡素化しつつあることから、喪主であっても準喪服が増えています。

家族、ごく近しい身内だけが集まる家族葬や、音楽葬・自由葬など、新しいスタイルの葬儀では、喪主の服装でもブラックスーツなどの準喪服で参列する方が多い傾向です。

また10人~15人ほどのごく小さな規模の家族葬では、喪主の意向により、喪主・参列者の服装ともに、畏まったお出かけ着ほどの略式喪服「平服」で統一するケースも増えました。

この際には、ご案内ハガキに「平服でお越しください」とひと言を添えると良いでしょう。

・大阪で遺族が行う葬儀の流れ。喪主決めから通知と協力依頼、葬儀社選びや打ち合わせまで

お電話でも受け付けております