ぼたもちとおはぎの違い|お彼岸に食べる理由と供える日

春は「ぼたもち」、秋は「おはぎ」。どちらももち米を炊いてあんこで包んだ和菓子ですが、呼び名や食べ方には季節ごとの違いがあります。では、なぜ春と秋で呼び方が変わるのでしょうか。

本記事では、ぼたもちとおはぎの違いの由来や特徴、お彼岸に食べる理由、供える日や簡単な作り方まで分かりやすく解説します。

お彼岸に供えるおはぎ・ぼたもち

◇お彼岸の行事食が、おはぎ・ぼたもちです

「お彼岸」は春分の日・秋分の日を中日として、前後3日間の7日間を指します。

国立天文台が毎年2月に翌年の春分の日・秋分の日を発表するため、毎年日にちは違いますが、大まかに春分の日が3月20日頃、秋分の日が9月20日頃が目安です。

2025年の春分の日は3月20日(木)、前後3日間なので、春のお彼岸は3月17日(月)~3月23日(日)でした。

2025年の秋分の日は9月23日(火)、秋のお彼岸は9月20日(土)~9月26日(金)です。

お彼岸について、詳しくは下記コラムをご参照ください。

春分の日・秋分の日に供えます

◇春分の日・秋分の日に御仏前へ供えましょう

お彼岸の行事食がぼたもち・おはぎですから、お彼岸の7日間であれば、いつでもお供えしたり、家族でいただいても良いです。

ただ、お彼岸の7日間のいずれか1日であれば、中日となる春分の日・秋分の日が良いでしょう。

特に秋のお彼岸は、春のお彼岸よりも先祖供養を目的とする意味合いが強く、そのなかでも秋分の日は「先祖供養の日」です。

お彼岸のお墓参りでぼたもち・おはぎを供えて、拝みを捧げた後に持ち帰り、帰宅後に御仏壇へ供えながら、家族で共食すると良いかもしれません。

・お墓参りに行く時期はいつ?2025年のお盆やお彼岸に良い日や時間、マナーや服装は?

・大阪でお彼岸の御仏前供養「六波羅蜜」とは?お墓参りに行かない先祖供養・供物はなに?

春は「ぼたもち」、秋は「おはぎ」

◇お彼岸のぼたもち・おはぎは、季節で違います

お彼岸の行事食である、ぼたもち・おはぎは、どちらも炊いたもち米を小豆で包んだ和菓子ですので、味は同じです。

では、ぼたもちとおはぎの何が違うのかと言えば、大きくはいただく季節でしょう。

春のお彼岸で供える「ぼたもち」は、春に咲く季節の花「牡丹(ぼたん)」から、「ぼたもち(牡丹餅)」と名付けられました。

秋のお彼岸で供える「おはぎ」は、秋の七草にも入る「萩(はぎ)」から、「おはぎ(お萩)」と名付けられています。

・炊飯器で作るおはぎやぼた餅の簡単レシピ!お彼岸の行事食、よもぎ団子や小豆粥も紹介!

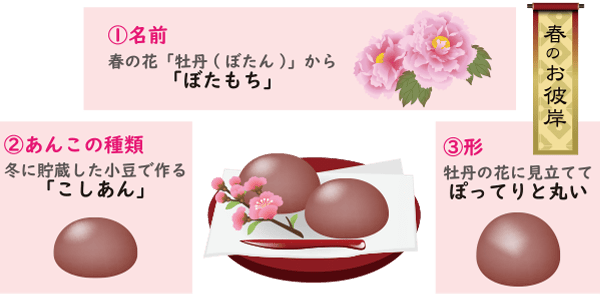

春のぼたもち

◇春のぼたもちは、こしあんで包みます

春のぼたもちと秋のおはぎの大きな違いは、あんこです。

春のお彼岸は、寒さの厳しい冬を超えたばかりの季節、3月下旬に訪れます。

そのため秋に収穫した小豆は貯蔵庫でひと冬を越したものを使いますよね。

収穫後に時間が経った小豆の鮮度は、どうしても落ちてしまいます。

そのため小豆はよく漉して、滑らかなあんこを作って美味しくしました。

さらに「ぼたもち」の由来である「牡丹」の花に見立てて、ぷっくりと大きな可愛い形に包みます。

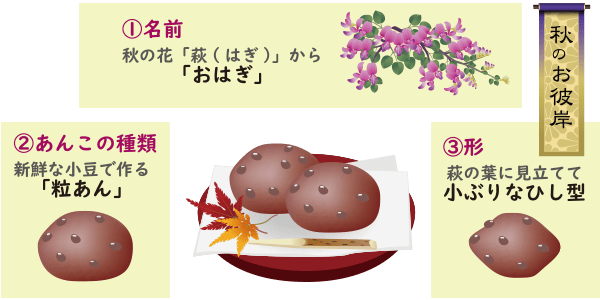

秋のおはぎ

ぼたもちとおはぎの違いまとめ

呼び名の違い

春のお彼岸にいただく「ぼたもち」は牡丹の花にちなんで名付けられま

した。丸く大きな形に仕上げるのも、華やかな牡丹の花をイメージしているからです。一方で秋のお彼岸にいただく「おはぎ」は萩の花に由来します。萩は秋の七草にも数えられる身近な花で、控えめに咲く姿から「小ぶりのおはぎ」が好まれたとされています。

あんこの違い

春は冬を越して保存した小豆を使うため、皮が硬くなりがちです。そのため丁寧に漉してなめらかな「こしあん」にするのが一般的でした。

秋は収穫したての新鮮な小豆が使えるため、粒のままでも美味しく「粒あん」で仕上げることが多いのです。こうした自然のサイクルに合わせて味わい方が工夫されてきました。

形や大きさの違い

ぼたもちは丸くふっくらとした形に整えられ、牡丹の花のような豪華さを表しています。

おはぎは萩の葉に似せて楕円やひし形に作られることが多く、素朴で親しみやすい雰囲気を持っています。地域によっては形のこだわりが強く、家庭ごとの違いを楽しめるのも魅力です。

簡単に作る、おはぎ・ぼたもち

◇ゆであずき缶を使用すると便利です

お彼岸におはぎ・ぼたもちを家族分だけ作るならば、ゆであずき缶は簡単にできます。

10個~15個ほどならば、もち米1.5合:うるち米は0.5合ほどで良いでしょう。

しばしばもち米をひと晩水に浸ける人もいますが、もち米は長く浸水させると、どんどん水を吸ってしまうので、一晩ではなく数時間で大丈夫です。

①もち米を焚く

◇もち米とうるち米でご飯を炊きます

お彼岸のぼたもち・おはぎは、もち米:うるち米が5:1が美味しいです。

ただ家族だけでいただくお彼岸のぼたもち・おはぎは、10個~15個ほどですよね。

炊く分量も2合ほどで少ないので、もち米1.5合にうるち米0.5合ほどの割合で良いでしょう。

・もち米…1.5合

・うるち米…0.5合

・水…2合

・お塩ひとつまみ

以上の割合でお米を炊いて、炊き上がったらおひつなどの器に移します。

このまま、おにぎりを作っても良いですが、炊き上がったご飯粒を潰す地域も多いです。

②ごはん粒を半殺し・全殺し

◇炊き上がったごはん粒を、すりこぎで潰します

炊きあがったご飯粒は、アルミボウルや容器などに移して、すりこぎなどで滑らかに潰します。

ごはん粒が半分残る状態を「半殺し」、ごはん粒が残らない程に滑らかに潰す状態を「全殺し」と言いますが、この「半殺し」「全殺し」は小豆の状態に対して使うこともあるでしょう。

例えば、春のお彼岸でいただく、ぼたもちのこしあんは「全殺し」、秋のお彼岸でいただく、おはぎの粒あんは「半殺し」です。

③ごはん粒をおにぎりにする

④あんこ玉を作る

◇あんこ玉を10個~15個、作りましょう

あんこは前述したように、手早く作るにはゆであずき缶が便利です。

商品によっては水分が多いので、この場合は鍋に移して煮詰めながら水分を飛ばします。

大きなあずき缶であれば1缶を10個~15個のあんこ玉に分けた後、①で作った「おにぎり」をあんこで包むと完成です。

⑤小豆からあんこを作る場合

◇2回に分けて小豆が柔らかくなるまで茹でます

小豆からあんこを作るのは、秋のお彼岸のおはぎで使う粒あんにぴったりです。

しっかりと水洗いした後、たっぷりの鍋に熱湯を入れて中火で10分ほど煮ます。

その小豆を一度、ざるに上げて水洗いし、再びゆっくりと煮詰めていく作り方です。

小豆はあくが出やすいので、最初の段階からよくあくを取りましょう。

小豆が芯まで柔らかくなったら再びざるに上げて湯を捨て、砂糖で煮ます。

小豆:砂糖は約10:9が目安なので、小豆200グラムならば、約180グラム以上です。

仕上げに、水あめや塩を適量加える人も多いでしょう。

お彼岸のぼたもち・おはぎを含めた行事食レシピは、下記コラムをご参照ください。

・炊飯器で作るおはぎやぼた餅の簡単レシピ!お彼岸の行事食、よもぎ団子や小豆粥も紹介!

なぜ、お彼岸におはぎ・ぼたもち?

◇おはぎ・ぼたもちの「小豆」は、邪気を祓うとされました

その昔、春のお彼岸や秋のお彼岸が近付くと、おはぎ・ぼたもちを母や祖母など、家の女性が集まって作ったものです。

小豆は昔から、あらゆる行事で出されてきました。

小豆はもちろん、あんこに入れるお砂糖も貴重なものでしたので、特別な日に振る舞われてきたのでしょう。

女の子もお手伝いをしながら、お彼岸では重箱におはぎやぼたもちを詰めて、行楽のようにお墓参りに行く家や地域もありました。

①小豆の「赤」で邪気祓い

◇小豆の「赤」は、邪気祓いの色です

あんこの原料である小豆は、古くから「魔除けに効果がある」とされました。

また小豆のむくみを予防するデトックス効果・疲労回復効果が、人々の疲れた心と体を元気にしてきたことも、理由にあるのでしょう。

例えば、日本ではお彼岸のおはぎやぼたもち以外にも、当時にはカボチャ(南瓜)と小豆が行事食です。

またお正月行事がひと通り終わり、胃腸が付かれる1月15日の小正月には、小豆粥で心身を労わります。

②中国で小豆は生命のシンボル

◇中国でも小豆は邪気祓いに使われてきました

かつての日本では中国文化を多く取り入れてきましたよね。

古い中国の考え方では、小豆の「赤」は太陽・血・火を表すものであり、生命のシンボルともされています。

中国でもまた、邪気祓いの小豆文化があり、小豆はむくみの予防や便秘改善の効能があることからか、解毒剤としても用いられてきました。

中国古来の薬の書「神農本草経」では、小豆の煮た煮汁を解毒剤にしていた歴史があるほどです。

③五穀豊穣を祈願する

◇お彼岸のおはぎ・ぼたもちは、米の祈願祭・収穫祭です

お彼岸でおはぎ・ぼたもちを供える時期は、これからお米を育てる時期が春のお彼岸、無事にお米を収穫した時期が秋のお彼岸ですよね。

貴重な農作物である「もち米」は五穀豊穣の象徴でもあります。

また小豆や、あんこに入れるお砂糖は、かつての日本でそれは貴重な食材でした。

農耕が盛んだったかつての日本では、春のお彼岸にぼたもちを供えて五穀豊穣を祈願し、秋のお彼岸には収穫したてのお米と小豆でおはぎを作り供えて、無事に収穫ができたことを感謝してきました。

④お祝い事

◇小豆の「赤」は赤飯など、お祝い事でふるまわれます

お正月に重箱料理に詰める紅白のかまぼこなどからも分かるように、「赤」はお祝い事に欠かせません。

なかでも日本では、小豆もおもちも古くから愛され、お祝いや儀式の特別な席に欠かせないものです。

結婚した時などに、おばあちゃんがお赤飯を炊いてくれた思い出も多いかもしれません。

おなじように日本では、祝い事があると「お赤飯」をふるまう習慣があります。

⑤御馳走を振る舞う

◇小豆は貴重な収穫物であり、縁起の良い御馳走です

秋のお彼岸におはぎをいただく・供える風習は、江戸時代まで遡ります。

江戸時代では、甘い菓子を食べたり、作ったりすることは、あまりできませんでした。

そのため、甘い和菓子であるおはぎ・ぼたもちは、江戸時代の人々にとっては貴重な御馳走だったに違いありません。

春分の日や秋分の日にご先祖様へのお供え物とすると同時に、生きる人々にとっても滅多に食べられない御馳走として、振る舞われています。

お彼岸の行事食は、おはぎ・ぼたもちだけ?

①精進料理

◇お彼岸は供養行事なので、精進料理をいただきます

仏教では殺生を連想する肉や魚を用いません。

そのため精進料理では肉魚を一切使わず、野菜・麦・穀物などが中心です。

ただ、日ごろお魚やお肉を好む現代の家庭では、お彼岸の期間である7日間も、肉や魚が禁じられるのは辛いでしょう。

そこで彼岸入り、秋分・秋分の日、彼岸明けの3日間とする家や地域も多いです。

また精進料理は御膳に盛り付けてお箸を添え、お仏壇にも供えます。

・お斎(おとき)とは?精進落としとは違うの?お弁当でも良い?お斎の相場や準備を解説!

②彼岸そば・うどん

◇彼岸そばや彼岸うどんは、体を清めるとされてきました

そばやうどんは、五臓六腑の汚れを清めるとされるため、お彼岸の期間はおそばやうどんをいただく風習があります。

この、お彼岸期間にいただくそばやうどんが、「彼岸そば」「彼岸うどん」です。

お彼岸は仏教行事なので殺生を連想させる「肉魚」は使わずに、精進料理でよく使用する、油揚げなどの食材を乗せます。

また春のお彼岸・秋のお彼岸と季節を感じる行事でもあるため、季節の具材にするのも良いでしょう。

特にお彼岸の精進料理では、天ぷらが人気ですので、春にはタケノコ、秋には芋の天ぷらなどはいかがでしょうか。

彼岸そばや彼岸うどんで体を清めてから、ご先祖様に会いに行きます。

③お赤飯

◇お赤飯も、邪気祓いとお祝いの「小豆」が入っています

お赤飯はお祝い事の振る舞いですが、小豆が入っていますので邪気祓いの役割として食べる習慣が定着しました。

お赤飯は小豆の邪気祓いもありますが、もともと結婚式などお祝い事でふるまう縁起物のご馳走のひとつです。

また季節の変わり目で疲れている家族がいるならば、小豆粥も良いでしょう。

この他、秋のお彼岸にいただくご馳走であれば、栗おこわなどもおすすめです。

④野菜・きのこ

◇肉や魚を使わない精進料理では、野菜やきのこが人気です

「味気なく質素」との評価も多い精進料理ですが、季節の野菜やきのこを具材とした天ぷらなどの揚げ物は人気があるでしょう。

このような肉や魚を使わない、野菜やきのこなどの揚げ物を「精進揚げ」とも言います。

お彼岸は季節の変わり目、春のお彼岸はこれから温かく、冬のお彼岸はこれから寒くなる時期なので、季節の食材を揚げて、季節を感じてみてはいかがでしょうか。

秋のお彼岸であればきのこやナス、春のお彼岸ではタケノコやタラの芽もおすすめです。

精進揚げの具材は肉や魚でなければ何でも構いません。

⑤寿司

まとめ:春のお彼岸はぼたもち、秋のお彼岸はおはぎです

秋の七草「萩」を由来としたのが「おはぎ」、対して「ぼたもち」は、春の花の牡丹が由来ですので、主には食べる季節によっておはぎとぼたもちを使い分けます。

ちなみにあんころ餅とおはぎ・ぼたもちとの違いは、もち米です。

あんころ餅は滑らかになるほど、よくついたもち米ですが、おはぎやぼたもちは、お米の触感が残っています。

あんころ餅のなかには、もち米ではなく、団子粉やもち粉などで作ったものもあるでしょう。

現代のおはぎやぼたもちは、炊飯器や圧力鍋、あずき缶などを賢く利用すると、思ったよりも楽に、適量のおはぎやぼたもち作りができます。

お電話でも受け付けております