【相続トラブル体験談】実家を相続したい前妻の子どもと、住み続けたい後妻|永代供養ナビ

相続トラブルに悩む人は多いですよね。

特に故人が再婚していると、前妻の家族と後妻の家族で摩擦が生まれる事例も多く、なかなか落としどころを見つけることが困難です。

このような時には、弁護士など専門家へ相談することはもちろんですが、実際の体験談を多く聞くことで重なる部分を見つけ、解決策を見出すこともできるでしょう。

今回は、前妻の家族と後妻との希望を上手に折り合いを付けた、坂本さん(仮名)ご一家の体験談をお伝えします。

定年後に結婚をした故人

●今回坂本一家で起きた相続トラブルは、遺産の多くが不動産を占めていたことに起因しているでしょう

76歳で肺の病気により亡くなった、被相続人(故人)である坂本喜一(仮名)さんは、定年退職を迎える直前である58歳で後妻である道子さん(仮名)と再婚しました。

前妻の洋子さん(仮名)は、喜一さんが52歳の時に他界しましたが、前妻とのひとり息子である陸さんはこの時、すでに独立しています。

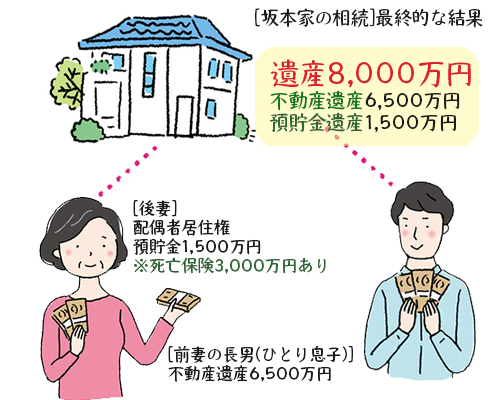

①坂本一家が残した遺産…8,000万円

・不動産(住まい)…6,500万円

・預貯金財産…1,500万円

②遺留分に沿った分配

・後妻…4,000万円

・前妻の長男…4,000万円

後妻である道子さんは、住み慣れた家にこのまま住み続けたいと考えています。

前妻の長男としては、遺留分の相続が平等にできれば良いとの考えです。

不動産財産が遺産の多くを占めていることで難しくなるのは、分配がしにくいためです。

特に今回のように相続人同士が疎遠であり、さらに片方(配偶者)が、住み続けたい場合には、不動産を売却できません。

・【相続対策】遺言で代償分割を指定すれば家を残せる?相続で住まいを残す3つの分割方法

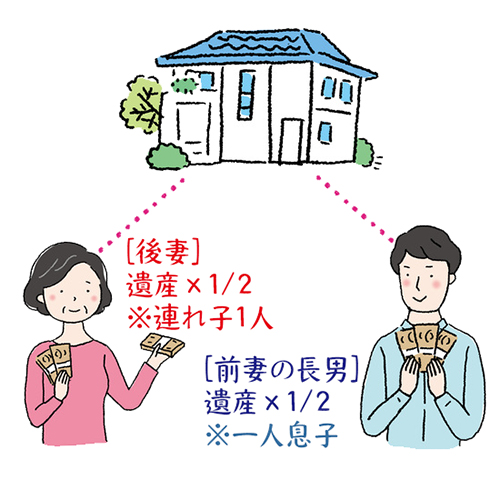

相続人の権利「遺留分」とは

●「遺留分」とは、相続人が遺産を相続できる権利です

坂本家の場合には配偶者である後妻が遺産の1/2、息子である前妻の長男が1/2の留分を持ちます。

(子どもが2人、3人になる場合は、遺産1/2をさらに2等分、3等分へ分配する仕組みです。)

●ただし遺留分はあくまでもガイドラインで、相続人に不服があった時には遺留分請求の裁判を起こすことができるものの、必ず遺留分にそって遺産を分配しなければならない訳ではありません。

相続人全員が納得して署名・捺印を済ませれば良いのですが、後妻と前妻の子ども達では、日ごろの親交が途絶えていることも多く、スムーズにいかない事例も多いです。

・【相続対策】遺言書を残しても遺留分は請求される?生前できる3つの遺留分侵害額請求対策

後妻、道子さんの希望

●道子さんは実家に住み続けたいけれど、老後資金も確保したい立場です

ただし不動産遺産である実家は遺産8,000万円のうち6,500万円ですから、住み続けるために実家を相続する場合、遺留分を2,500万円オーバーしています。

ここで実家を道子さんが相続する場合、考えられるパターンは下記です。

①代償分割…オーバーしている2,500万円を、前妻の息子へ現金で渡す

②前妻の息子と協議をして、納得してもらう

③現物分割…不動産をそのまま残し、相続人で区分を分割する

④共有分割…不動産をそのまま残し、相続人同士で共有の財産とする

…以上4つの方法がありますが、実の親子であれば共有分割や現物分割も成り立つものの、前妻の息子さんとは疎遠だったため、メンテナンスや売却時の判断など、なかなか足並みが揃わないリスクがあります。

一方、代償分割を選んだとしても遺留分をオーバーしている2,500万円分を、現金で準備することは難しい状況です。

・【老後資金計画】パートナーの死で老後資金はどう変わる?生活困窮の防止に役立つ体験談

長男の息子、陸さんの希望

●陸さんとしては、遺留分を公平にもらえることを望んでいます

陸さんは、自分が独立後に再婚した道子さんをあまり良く知りません。

道子さんご自身にも娘さんがいて、父親の喜一さんに深刻な肺の病気が発覚した後、道子さんが娘さんの養子縁組を、喜一さんに打診していたことを知り、あまり良く思っていない側面もありました。

●陸さんとしては、大きすぎる実家を売却して現金化し、均等に4,000万円ずつ分配する方法を希望しています。

ただ不動産価値としては6,500万円ですが、一般的に固定資産税評価額で出される6,500万円よりも時価(販売価格)は高くなるとされるものの、注文住宅で個性的な家なので、「売却はスムーズに進むか」の懸念もあるようです。

・【不動産の相続】相続した実家が売れない!買い手がつくための5つの対策とは

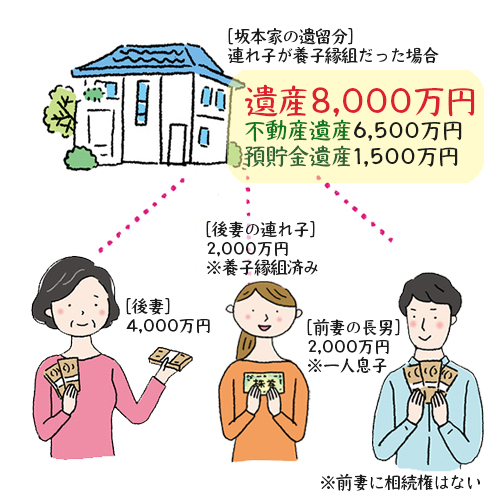

もしも後妻の娘さんが、養子縁組していたら…

●最終的に陸さんとしては、後妻道子さんの娘さんへ、父親の遺産のほとんどが渡ってしまうことに抵抗を覚えています

後妻である道子さん亡き後、道子さんの連れ子となる娘さんへ、その遺産は相続されるためです。

ちなみに後妻である道子さんの娘さんが、喜一さんと養子縁組をしていたら、遺産は娘さんも子どもとして分配されます。

●被相続人(喜一さん)の遺産は8,000万円

・後妻(道子さん)…1/2の4,000万円

・前妻の息子(陸さん)…1/4の2,000万円

・後妻の娘さん…1/4の2,000万円

このような事情から、前妻の息子さんである陸さんは「実の親であれば、代償分割もなく実家を相続しても良いと思えたが、後妻の道子さんに対して、妥協する感情になれない」と話していました。

・【相続問題】後妻の連れ子は相続できるの?連れ子が相続できる2つの方法|永代供養ナビ

配偶者居住権を利用

●数か月の遺産分割協議の結果、配偶者の道子さんが「配偶者居住権」を利用しました

「配偶者居住権」とは、被相続人(故人)の配偶者が、不動産遺産である住み慣れた家に住み続ける権利です。

この配偶者居住権を行使することで相続した所有者は、不動産遺産として所有権を得るものの、自由に家を売却したり、担保にして借り入れなどはできません。

・後妻…配偶者居住権+預貯金財産1,500万円

・前妻の息子…家の所有権

本来であればそれぞれ4,000万円でしたが、後妻である道子さんは死亡保険を3,000万円受け取っていたことや、前妻の息子さんや前妻の心の痛みを改めて理解して、このような分割で署名・捺印に至りました。

・相続後も自宅に住む「配偶者居住権」とは?利用するメリット・デメリット|永代供養ナビ

最後に

以上が、坂本家の相続トラブルを解決した体験談ですが、高齢で再婚した場合、後々相続トラブルに発展しないためにも、遺言を作成しておくと安心です。

・遺言を作成する

・付言やエンディングノートで理由を記す

・遺留分を侵害しない分割を指示する

「付言」とは遺言の脇に記す説明書きのようなもので、具体的な指示内容以外の事柄を付け加えることができます。

相続トラブルは金額的なトラブルと捉えがちですが、いざ紐解いてみると、それぞれ感情的な部分が絡んでいますので、付言事項やエンディングノートに記したメッセージにより、感情的な部分を納得できる言葉を残すと、尚、安心です。

まとめ

再婚で相続トラブルが生じた坂本家の体験談

●遺産は8,000万円

・相続人は後妻、前妻の息子2人

・実家…6,500万円

・預貯金財産…1,500万円

※後妻に死亡保険3,000万円

●遺留分に沿った分配

・後妻4,000万円

・前妻の息子4,000万円

●後妻は家に住みたい

・後妻…配偶者居住権+1,500万円

・前妻の息子…実家6,500万円

※後妻は納得し署名捺印

・前妻家族の心情を理解

・死亡保険が3,000万円入っていた

・実家に住み続ける権利がある

お電話でも受け付けております