相続トラブルを回避する対策とは?多い事例と、生前にできるトラブル回避7つのポイント

・相続トラブルとは?

・相続トラブルに多い事例は?

・生前にできる相続トラブル回避は?

・相続で悩んだことは?

相続トラブルとは、相続で起きた家族・親族間の揉め事の他、相続財産が分割できない、相続税が払えない、などの問題などです。

相続トラブルは相続発生後に起きますが、できることなら生前に対策を取って回避したいですよね。

本記事を読むことで、生前にできる相続トラブル対策を7つのポイントが分かります。

相続トラブルとは?

◇相続トラブルとは、相続を通して起きた揉め事や困り事です

相続トラブルでイメージするのは、兄弟間の遺産争いですよね。

そのため「遺産はさほどないし、我が家は関係ない」と言う人も多いです。

けれども現在は遺産がない家ほど、分割しにくい不動産財産がメインとなり、相続トラブルに発展しやすい現状があります。

一般社団法人相続解決支援機構が2022年に、相続を経験した20代~60代までの男女164人行ったインターネットアンケートによると、下記の結果が出ています。

| <相続トラブルの割合> | |

| [相続トラブルの割合] | ・経験あり…78.7% ・経験なし…21.3% |

| [不動産が含まれる] | ・不動産あり…78.6% ・不動産なし…21.4% |

| [トラブルの原因は?] | ・不動産…40.8% ・財産配分…27.7% ・仲が悪い…10.7% ・生前贈与など…7.5% ・相続人以外の介入…4.4% ・行方不明者…3.8% ・把握していない相続人…3.1% ・分割できない遺産…1.9% |

相続トラブルが発生した40.8%のうち、実家の相続でトラブルが発生した割合が27%、実家以外の不動産による相続トラブルは13.8%でした。

司法統計によると、家庭裁判所に持ち込まれた相続トラブルの件数は相続全体の10%、10件に1件は、家庭裁判所まで発展する相続トラブルになっています。

・一般社団法人 相続解決支援機構「相続トラブルに関する調査(2022年)」

・司法統計 平成23年度家事審判・調停事件の事件別新受件数第2表

相続トラブルの不安

◇相続トラブルへ向けた不安へのアンケートでは、家族親族間での揉め事がトップです

一方、株式会社AlbaLinkが2022年に男女500人に向け行った「相続の不安に関する意識調査」では、相続への不安のトップに「家族親族間での揉め事」がありました。

続いて相続税や費用、手続きの難しさなどが挙げられています。

・家族親族間の揉め事…170人

・税金や費用…87人

・相続手続き…67人

・遺産分割…66人

・遺産を把握していない…60人

・相続した不動産をどうするか…38人

・不安なし…12人

(複数回答)

では家族親族間の揉め事で何が不安かを紐解くと地方では世襲制度が残り、「長男が財産を独占している」や、「寄与分の主張」などもあります。

相続トラブルが起きやすい家族の特徴

◇家族間が疎遠で、古いしきたりが残る家族などが挙げられます

相続トラブルの体験談では、世襲制度が残る地域で「突然長男から相続放棄を求められた」などがありました。

また家族間が疎遠だと、お互いに協力しないまま介護や墓守を子どもの一人が負担する、などの事情で、不公平感が相続トラブルの原因になることも多いです。

| <相続トラブルが起きやすい家族の特徴> | |

| [内容] | [備考] |

| ①相続人同士が疎遠 | ・現状を把握していない ・意見が合わない ・相続人が多い ・遺産協議が進まない |

| ②相続人一人に負担が多い | ●寄与分の主張 ・介護の負担 ・生前の財産管理 ●お墓継承の負担 |

| ③秘密主義 | ・生前贈与の存在 ・想定しない相続人 ・相続人の行方不明 |

| ④不動産遺産が多い | ・分割しにくい ・相続後の扱いに困る |

| ⑤収益が見込める相続 | ・継続的な収益の取り合い ・遺産分割協議の遅れ ・相続の複雑化 |

このようなことから、相続トラブルを生前から少しでも回避するには、定期的に相続人が集まる場を設けることも良いでしょう。

お正月やお盆には家族親族が一同に集まるなかで、お互いの現状が分かります。

また終活を通して、話し合いにくい相続やお墓の継承問題にも触れ、秘密を無くすことで、相続発生後に「知らなかった!」と揉めることも回避しやすいです。

相続税の支払い問題

◇相続トラブルのなかには「相続税が払えない」問題もしばしばあります

家族親族間の揉め事が相続トラブルへの不安第一位ですが、相続手続きの煩雑さや、「相続税が払えるか」などの不安も見受けます。

相続税には非課税枠が3,000万円あるため、「我が家は関係ない」と言う人もいますが、不動産財産も含めた相続財産ですので、相続税の支払いが生じる可能性は充分にあるでしょう。

・相続税は一括払い

・不動産を納付期限までに売却できるか

相続税は一括で支払うことが基本ですが、相続財産が不動産のみであれば、現金は手元に残りません。

納付期限までに急いで相続した不動産の売却活動を進める人も多いですが、納付期限があるため、現金化に不安を抱く相続人もいます。

相続トラブルを回避する7つのポイント

◇相続トラブル回避の対策は、現状を把握し適切な遺言書を残すことです

生前に相続トラブルを回避する対策と取るには、まず現状を把握しなければなりません。

遺言書を残すことで相続トラブルの引き金になりやすい遺産分割協議もスキップできますが、その遺言書で指定した財産分割が偏っていては、遺留分の主張により、家庭裁判所へ発展する可能性もあるためです。

| <相続トラブルを回避する7つのポイント> | |

| ①法定相続人を把握する (家族間で把握しておく) |

・誰が法定相続人になるか ・相続人以外で遺産を譲りたい人 ・認知した非摘出子 |

| ②相続財産を把握する | ・財産目録の作成 ・不動産の評価額(査定) |

| ③不動産の分割方法を決める | ・代償分割…相応のお金で代償 ・換価分割…売却して現金分割 ・現物分割…土地不動産を分ける ・相続人全員で共有 |

| ④法定相続分を理解する | ・配偶者…1/2 ・子ども…残りを分割 |

| ⑤相続税対策をする | ・相続税を計算 ・相続税対策 ・平等な生前贈与 |

| ⑥適切な遺言書を書く | ・適切な財産分割 ・遺言執行者を決める |

| ⑦エンディングノート | ・遺言書の補填 ・心情的なフォロー |

特に相続発生後に想定しない相続人が登場しては、他の相続人が動揺するのも無理はありません。

法定相続人の把握の他、介護を献身的にしてくれた人など、財産を贈与したい人がいて、遺言により財産を贈与する「遺贈」などを考えているならば、家族親族が集まる場で明言しておくと良いでしょう。

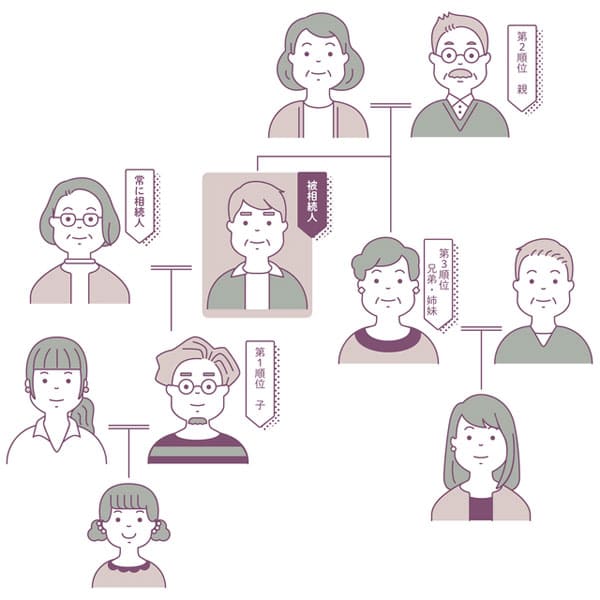

①法定相続人の把握

◇「誰が相続人になるのか?」を家族親族間で把握します

子どもや孫、配偶者がいればもちろん相続人になりますが、なかには配偶者や子どもがいないシニア層も多いでしょう。

配偶者は常に相続人として、それ以降の優先順位は下記です。

| <相続の優先順位> | |

| ①第一順位 | ・子ども、孫など |

| ②第二順位 | ・両親 |

| ③第三順位 | ・兄弟姉妹 |

ただし相続人が受け取る遺産の配分を決める「遺産分割協議」において、一定の相続配分を保証される(放棄も可能)「遺留分」を持っているのは、第二順位までです。

第三順位に当たる兄弟姉妹は相続人になる可能性はありますが、遺産分割協議で揉めた時に遺留分を主張することはできません。

・【大阪のおひとりさま終活】相続人になる人とは。血縁関係がない人でも相続はできるの?

②相続財産を把握する

◇財産目録を作成し、相続人全員が相続財産の全容を把握できるようにします

不明瞭な相続財産が原因で、お互いに不満を持つ相続トラブルのケースです。

対策として、本人が生前に相続財産を明瞭にした「財産目録」を残します。

また財産目録を作成することで、本人も全容を把握できて、遺産分割の指示を遺言書で出しやすくなるでしょう。

| <資産情報で記載すること> | |

| [財産情報] | |

| ①預貯金財産 | ・通帳、印鑑の保管場所 ・口座番号 ・支店名 ・金融機関 (暗証番号は記載しない) |

| ②不動産 | ・不動産の内容 ・住所 ・(分かれば)時価 |

| ③生命保険 | ・保険名(内容) ・連絡先 ・保険証書の保管場所 ・証券番号 ・担当者名 |

| ④有価証券など | ・種類 ・金融機関名 ・証券口座情報 |

| ⑤骨董品など | ・財産情報 ・保管場所 ・(分かれば)時価 |

| [負債情報] |

|

| ⑥クレジットカード | ・カードの保管場所 ・連絡先 ・番号 (暗証番号は記載しない) |

| ⑦ローン(借り入れ) | ・ローン商品 ・借り入れ残高 ・返済期間(方法) ・担保 ・連帯保証人など |

不動産財産は不動産会社の査定依頼をして、時価を確認すると良いでしょう。

相続税の計算は固定資産税に基づくものですが、相続で現金化をする際は、時価で売却します。

全容を把握したうえで、不動産の分割方法も指示してしまえば、相続発生後のトラブルも回避しやすいです。

③不動産の分割方法を決める

◇相続トラブルの多い不動産は、遺言書で分割方法を決めてしまいます

相続トラブルの多くは分割しにくい不動産です。

住み続ける人がいる場合は、それに対応する他の遺産を指定しましょう。

生前に相続人が集まるなかで、確認をするとより安心です。

| <不動産の分割方法> | ||

| [方法] | [内容] | [備考] |

| ①代償分割 | ・相応のお金で代償 | [メリット] ・相続人は居住できる ・不動産が残る [デメリット] ・代償金の負担 |

| ②換価分割 | ・売却して現金分割 | [メリット] ・分割が明瞭 ・現金化できる (相続税の支払い) [デメリット] ・譲渡所得税の課税 ・仲介手数料の発生 ・時価は変動する |

| ③現物分割 | ・土地不動産を分ける | [デメリット] ・分けにくい ・資産価値に差が出る |

| ④相続人全員で共有 | ・相続人全員の共同名義 | [デメリット] ・後々揉めやすい ・処分がしにくい |

基本的には代償分割か換価分割になるでしょう。

相続人全員で共有する方法もありますが、相続トラブルを後回しにしただけに過ぎないケースがほとんどです。

売却するにも名義人全員の同意が必要になり、その後の扱いも難しくなります。

④法定相続分を理解する

◇法定相続分を理解した遺言書を作成します

遺言書で遺産分割を指定したとしても、法定相続分を逸していると、相続人の一人が、自分が受け取る最低限の財産分割「遺留分」を主張して、家庭裁判所に至る相続トラブルになり兼ねません。

遺言書が法定相続分を理解した遺産分割内容であれば、相続トラブルに発展する間もなく、速やかに分割されるでしょう。

| <法定相続分> | |

| [配偶者と子ども] | ・配偶者…1/2 ・子ども…1/2 (兄弟姉妹間で1/2を分割) |

| [配偶者と親] | ・配偶者…2/3 ・親…1/3 (夫婦間で1/3を分割) |

| [配偶者と兄弟姉妹] | ・配偶者…3/4 ・兄弟姉妹…1/4 (兄弟姉妹間で1/4を分割) |

※親や兄弟姉妹は配偶者方ではなく、被相続人である本人の実親、実兄弟姉妹です。

特に相続人以外に遺産を譲りたい場合、遺留分を侵害するケースが高くなります。

法定相続人の全員に理解してもらうか、遺留分を侵害しない分割を指定してください。

⑤相続税対策をする

◇生前贈与により相続財産を減らす対策が一般的です

ただし相続税には非課税枠があるため、まず相続税を支払う義務があるかどうか、算出してみましょう。

その上で、相続税を支払う可能性があれば、相続税対策を行います。

[相続税の基礎控除額]

・3,000万円+法定相続人の人数×600万円

生前贈与は贈与税の非課税枠を利用した相続税対策がほとんどです。

ただし、2024年1月以降は、過去に遡って生前贈与を相続税に加算する「生前贈与の持ち戻し」の年数が延長されます。

3年間~7年間へ延長するため、生前贈与による相続税対策は早めに進めると良いでしょう。

| <相続税対策に役立つ生前贈与> | |

| [生前贈与の種類] | [非課税枠] |

| ①暦年贈与 | ・110万円/年間 |

| ②住宅取得等資金贈与 | ・500万円~1,000万円/一括 |

| ③教育資金の一括贈与 | ・500万円~1,500万円/一括 |

| ④結婚子育て資金一括贈与 | ・300万円~1,000万円/一括 |

ただし法定相続人の一人に生前贈与が偏り過ぎても、相続トラブルの火種になりやすいです。

秘密裏に生前贈与をしてしますと、相続発生後に他の相続人が知った時、必要以上の相続トラブルに発展しやすくなります。

また暦年贈与は「名義預金」とみなされて相続税が加算される事例もあるため、贈与契約書の作成など、適切な対策を取り生前贈与を進めます。

・【2023年最新版】暦年贈与がなくなるとは?今後の生前贈与|名義預金とされない対策

⑥適切な遺言書を書く

◇法定相続分を理解した遺言書で、遺産分割協議をスキップします

遺言書で法定相続人の全員が納得できる分割指定ができれば、相続トラブルは回避できるうえに、煩雑な手続きの多くがスキップされるでしょう。

遺言書には3つの種類があり、信頼のできる遺言書ほど手間暇とお金が掛かります。

| <遺言書3つの種類> | |

| ①自筆証書遺言 | …手書きの遺言 (公証役場で保管はできる) |

| ②秘密証書遺言 | …存在のみ証明された遺言 (公証役場で証明) |

| ③公正証書遺言 | …存在・内容共に証明された遺言 (公証役場で作成) |

手書きの遺言書「自筆証書遺言」も公証役場で保管はできますが、効力は公正証書遺言が最も高いです。

ただ遺言書も法定相続人全員の合意があると無効になります。

遺言書を確実に執行したければ、遺言執行者を決めると良いでしょう。

・遺言書で指定

・第三者に指定してもらう

(遺言書に記載)

・家庭裁判所で選任

遺言執行者は弁護士や行政書士など、専門的な第三者を指定すると安心です。

⑦エンディングノート

◇エンディングノートで遺言書の補足をします

遺言書は法的効力を発揮するものです。

そのため、一定の決められた形式の元で作成しなければなりません。

また遺言書に記載する内容は、相続や死後の葬送、手続きに関する事柄のみとなり、遺言者が「どうしてそれを望んだのか」心情的な部分に触れることは困難です。

・相続人全員へメッセージを残す

・遺言書の内容に至った理由を記す

エンディングノートは法的効力はありませんが、遺言者の心情を自由に書き残すことができる点がメリットとなります。

相続トラブルは遺産の取り合いのようにも見えますが、現場を深く辿ると、「不公平だ!」など、愛情の枯渇や嫉妬による感情のぶつかり合いも多いです。

遺言者がそれぞれの相続人に愛情を伝えることで、円滑に進むことも多くあります。

・エンディングノートとは?終活に必要?ノートに書く7項目と、メリット・デメリットは?

相続トラブルの多い、相続人以外への財産分与

◇法定相続人以外に遺産を譲りたい時は、遺贈や養子縁組などがあります

例えば、離婚した元配偶者は相続人には入りません。

けれども元配偶者や、籍を入れていない事実婚の女性に遺産を譲りたい人もいます。

家族親族に理解を得たうえで、下記のような対策を取ると良いでしょう。

| <法定相続人ではない人へ遺産を譲る方法> | |

| [方法] | [内容] |

| ①遺贈(いぞう) | ・遺言で遺産を譲ることを記載 [デメリット] ・相続税が2割増しになる ・他の相続人が遺留分を主張するリスク |

| ②養子縁組 | ・被相続人の子どもになる ・法定相続人の一人として相続 [デメリット] ・他の相続人の理解が不可欠 |

| ③生命保険の受取人 | ・生命保険の受取人にする [デメリット] ・税額控除が利用できない ・相続税が2割増しになる |

遺贈(いぞう)は、他の法定相続人から遺留分の請求を起きる「遺留分トラブル」も考えられるでしょう。

養子縁組を受けた人は、子どもと同じ法定相続人の立場で、遺留分は相続できますが、他の相続人の心情によっては遺産分割協議で相続トラブルに発展しかねません。

まとめ:相続トラブルは適切な対策で回避できます

相続トラブル回避に遺言書を残すとされますが、遺言書を残しても、法定相続分を理解しない財産分与であれば、相続トラブルの火種にもなるでしょう。

相続人全員の合意があれば遺言書を無効とし、遺産分割協議へ移ることもできるため、遺言執行者の指定も重要ですが、何よりも相続人全員が納得できる遺言書を残すことがポイントです。

また相続トラブルの火種には、相続するには経済的・精神的負担が大きいお墓や空き家になった古い実家の譲り合いもあります。

生前に墓じまいや家じまいを済ませて、残された家族の負担を軽減することも、相続トラブル回避のひとつの方法です。

・家じまい・墓じまい・実家じまいの手順とは?掛かる期間や費用は?放置で起きる問題は?

お電話でも受け付けております