【保存版】お盆の意味・由来・時期と供養の基本をわかりやすく解説

お盆は、日本で古くから続く先祖供養の行事です。毎年訪れるこの期間になると、「お盆ってそもそもどういう意味?」「何を準備すればいいの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

お盆は、家族や親族と共に故人を想い、感謝の気持ちを伝える大切な時間です。しかし、時期やしきたり、地域ごとの違いなどが多く、初めて迎える人にとっては分かりにくい面もあるかもしれません。

この記事では、お盆の意味や由来、2025年の日程、供養の基本について、わかりやすく丁寧に解説します。

お盆とは?意味と由来をわかりやすく解説

お盆は、日本の伝統的な行事で、祖先の霊を迎え供養する期間です。この時期、多くの人が故郷に帰省し、家族と共に過ごします。以下では、お盆の意味や由来について詳しく解説します。

お盆はどんな行事?日本における位置づけ

お盆は、日本の伝統的な行事で、先祖の霊を供養し迎え入れる期間です。通常、8月中旬に行われ、多くの人々が故郷に帰省して家族と過ごします。

この時期には、墓参りや精霊を迎えるための灯籠流しなどの風習が行われます。また、お盆は家族との絆を深める機会でもあり、地域ごとに異なる様々な行事が催されます。日本文化において重要な役割を果たしている行事です。

なぜお盆にご先祖の霊を供養するのか

お盆は、日本の仏教と先祖崇拝の文化が融合した行事で、亡くなった家族や先祖の霊がこの世に帰ってくるとされる時期です。この期間中、私たちは先祖の霊を迎え入れて感謝を表し、家族の絆を再確認します。

仏教の「盂蘭盆会」に由来し、苦しむ霊を救うための供養が行われるという背景があります。お盆は、家族が集まり先祖を供養することで、家族の結束を強める機会ともなります。

これにより、先祖から受け継いだ命や教えを大切にし、次世代へと繋げていくことができます。

お盆の由来と歴史|盂蘭盆会のはじまり

お盆の起源は古代インドの仏教行事「盂蘭盆会(うらぼんえ)」に遡ります。この経典では、釈迦の弟子である目連が、亡き母を救うために行った供養が中心です。

母親が餓鬼道に堕ちて苦しんでいることを知った目連が、釈迦に助言を求めたところ、7月15日に僧侶たちに食事を提供し、供養することで母親を救えると教えられたことが、盂蘭盆会の起源とされています。

[お盆の歴史]

日本には、飛鳥時代に仏教と共に伝わり、平安時代には貴族社会で、そして江戸時代には広く庶民の間でも行われるようになりました。特に、迎え火や送り火、精霊流しなどの儀式を通じて、故人の霊を供養し、家族の絆を深める機会として大切にされています。

仏教・地域・風習による違いとは?

お盆の行事は、日本各地でさまざまな形で行われていますが、その違いは主に仏教の宗派、地域の特性、そして古くからの風習に起因しています。

[宗派による違い]

仏教の宗派においては、浄土宗、曹洞宗、真言宗など、各宗派の教義や伝統に基づいた供養の方法が存在します。例えば、浄土宗では阿弥陀仏を中心とした念仏が重視される一方で、真言宗では密教の教えに基づく儀式が行われることが一般的です。

[地域による違い]

地域によってもお盆の過ごし方は異なります。東北地方では「送り火」が盛んに行われ、祖先の霊を丁重に見送る風習があります。一方、関西地方では「灯籠流し」が広く行われ、川や海に灯籠を流して祖先の霊を送り出します。

また、風習に関しても多様性があります。例えば、沖縄では旧暦の7月13日から15日にかけて旧盆が行われ、エイサーと呼ばれる伝統的な踊りが特徴的です。

お盆の食べ物

お盆の食べ物で代表的なものは「精進料理」です。これは肉や魚を避けて野菜や豆類を中心に作られる仏教の教えに基づきます。

精進料理には、季節の野菜や豆腐、こんにゃくなどを使った煮物や和え物が並びます。地域によっては、そうめんや団子、おはぎなどをお供えする習慣もあり、それらを家族で一緒に食べることが、お盆らしいひとときとされています。

2025年のお盆期間はいつからいつまで?

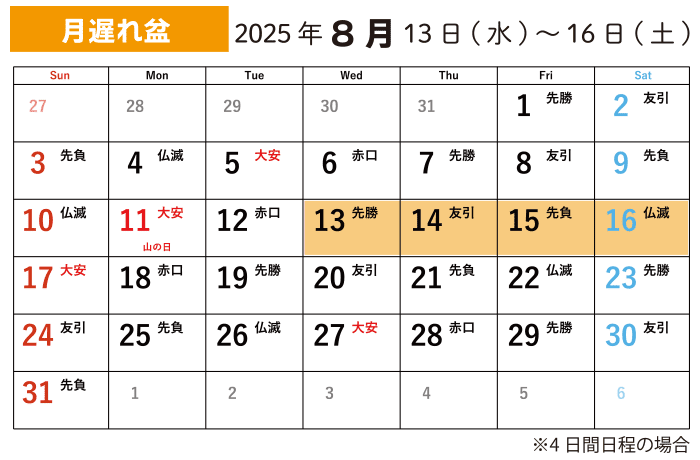

◇一般的には2025年8月13日(水)〜8月15日(金)、4日間日程では16日(土)までです。

2025年のお盆は、例年通り8月中旬に行われる「月遅れ盆(8月盆)」が主流です。2025年はカレンダーの関係から、8月13日(水)〜8月15日(金)までの3日間、もしくは16日(土)までの4日間をお盆期間として過ごす家庭が多いでしょう。

帰省や供養の準備、地域行事などの予定を立てる際は、この期間を基準にするとスムーズです。

2025年|今年のお盆期間カレンダー(日付・月)

2025年の一般的なお盆(8月盆/月遅れ盆)カレンダーは以下の通りです:

| 日付 | 行事 | 説明 |

|---|---|---|

| 8月13日(水) | 迎え盆 | ご先祖さまを迎える日 |

| 8月14日(木) | 中日 | 供養・親族の集まり |

| 8月15日(金) | 送り盆 | ご先祖さまを送る日 |

| 8月16日(土) | 地域によっては行う場合も |

なお、2025年の旧盆は旧暦の7月13日〜15日にあたる【8月8日(金)〜10日(日)】です。カレンダー上では本来の「お盆」とはずれが生じるため、注意が必要です。

旧盆・新盆・地域による期間の違い(東京・九州・中国など)

「お盆」の時期は全国一律ではなく、地域によって異なります。

| 地域 | 時期 | 名称 |

|---|---|---|

| 東京・神奈川・一部の都市部 | 毎年7月13日〜15日、16日 | 新盆(7月盆) |

|

全国の多くの地域 (関西・東海・中国・九州など) |

毎年8月13日〜15日、16日 | 月遅れ盆(8月盆) |

| 沖縄県・奄美地域など | 旧暦7月13日~15日、16日 | 旧盆 |

帰省や供養の予定を立てる際には、ご家族の出身地域や親戚の住む場所の「お盆の時期」に合わせて準備するのがおすすめです。

8月盆「月遅れ盆」とは

◇一般的なお盆、2025年8月13日(水)〜8月15日(金)、4日間日程では16日(土)までです。

全国的に最も多く行われているのが「月遅れ盆(8月盆)」です。本来の旧暦7月13日〜15日から約1ヶ月遅らせて、8月13日〜15日に行われるため「月遅れ」と呼ばれています。

2025年のお盆もこの月遅れ盆が主流で、各地でお墓参りや精霊流し、盆踊りなどのイベントが予定されており、夏の大きな節目として多くの家庭で供養が行われます。

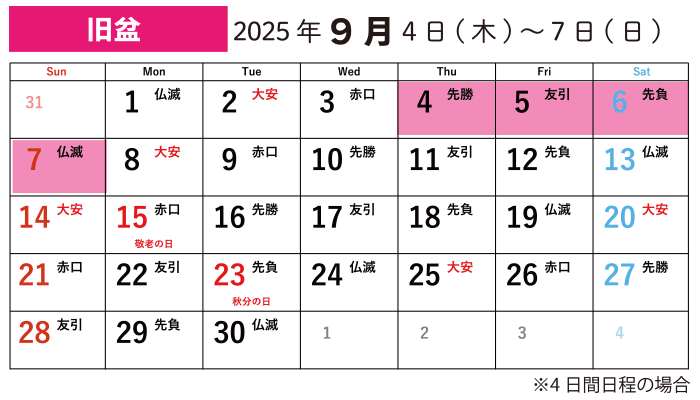

旧盆とは?2024・2025年で違う期間?

旧盆とは、旧暦(太陰暦)に従って行われるお盆のことを指します。特に沖縄県や奄美地方などで行われており、沖縄では初日を「ウンケー」・中日を「ナカヌヒー」・最終日を「ウークイ」と呼ぶなど、旧盆を行う地域では、全国的な風習とは異なることも多いです。

| 年 | 旧盆期間 |

|---|---|

| 2024年 | 8月16日(金)〜18日(日)、19日(月) |

| 2025年 | 9月4日(木)〜6日(土)、7日(日) |

旧暦は毎年日付が異なるため、旧盆の期間も年ごとに変わります。地元行事に参加する予定の方は、年ごとの日程を必ず確認しましょう。旧暦と新暦のズレを調整するため、旧暦には33ヵ月に1度の閏月があります。そのため2025年のように、9月へとズレる年もあります。

・2025年のお盆はいつ・どんな日程で行う?地域で違う3つのお盆?全国の行事も紹介!

お盆休みはいつからいつまで?最大9連休を取る?

2025年のお盆休み期間がいつからいつまでかは、8月13日(水)から15日(金)までの3日間。ただし、前後の土日や祝日、有給休暇をうまく組み合わせることで、最大9連休にすることも可能です。

たとえば、8月9日(土)から17日(日)までの9日間を休みにするには、8月12日(火)や16日(土)を有給取得日とするなど、計画的なスケジュール調整が必要です。企業によっては、8月11日(月・山の日)からの一斉休業を取り入れるケースもあるため、自分の勤務先のカレンダーを早めに確認しておくとよいでしょう。

お盆期間中は、旅行や帰省などで交通機関が混雑するほか、ホテルや航空券の価格も高騰しやすくなります。早めの予定立てと予約が、快適なお盆休みの第一歩です。

お盆に9連休するための休み方例

2025年のお盆休みを最大限に活用するには、有給休暇の取り方がポイントです。以下は、9連休にするためのスケジュール例です。

| 日付 | 曜日 | 休みの有無 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 8月9日 | 土 | 休み | 週末休み |

| 8月10日 | 日 | 休み | 週末休み |

| 8月11日 | 月 | 祝日 | 山の日(祝日) |

| 8月12日 | 火 | 有給取得 | 有給休暇を取る |

| 8月13日 | 水 | お盆休み | 迎え盆・帰省開始 |

| 8月14日 | 木 | お盆休み | 中日・法要など |

| 8月15日 | 金 | お盆休み | 送り盆・親族訪問など |

| 8月16日 | 土 | 休み | 週末休み |

| 8月17日 | 日 | 休み | 週末休み |

このように、8月12日(火)に有給休暇を1日取得することで、土日と祝日、お盆休みを合わせて最大9連休が可能になります。2025年は日並びがよいため、夏の長期休暇や旅行を計画している方にとっては絶好のチャンスです。

初盆とは

初盆(はつぼん)とは、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆のことを指します。

2025年に初盆を迎える場合は、2024年7月中旬から2025年7月までの間に亡くなった方が対象になります。初盆は通常のお盆よりも丁寧に供養を行うのが特徴で、親族や知人を招いて法要や会食を行う地域もあります。

地域によっては「新盆(にいぼん)」とも呼ばれ、東京など7月盆地域では7月13日~16日、全国的には8月13日~16日の「月遅れ盆」に初盆を迎える方が多いでしょう。なお、沖縄などでは旧暦にあわせて9月に行う旧盆が主流です。

初盆の進め方

初盆では、白提灯(しろちょうちん)を玄関先や仏壇の前に飾り、故人の霊をお迎えします。

法要は菩提寺に相談し、僧侶を招いて読経を依頼するのが一般的です。仏壇や精霊棚(盆棚)には、故人の好物、果物、精進料理などを供えて丁寧に供養を行います。

地域によっては「初盆返し」として、参列者へ返礼品を用意する習慣もあります。また、服装は略式礼服や落ち着いた色合いの平服が一般的です。

初盆の注意とマナー

初盆に招かれた場合は、訪問前に日程や開始時刻、会場(自宅・会館など)を確認し、遅刻や欠席の際には必ず連絡を入れましょう。香典を持参する場合、表書きは「御仏前」とするのが一般的です。

また、白提灯は一度限りの使用とされるため、使用後は菩提寺に相談するか、焚き上げ供養するなど丁寧に処分します。地域によって風習や進め方が異なるため、事前に親族や菩提寺に相談すると安心です。

・ 【2025年度版】初盆(新盆)法要とは?お布施相場は?初盆法要の進め方や服装マナー

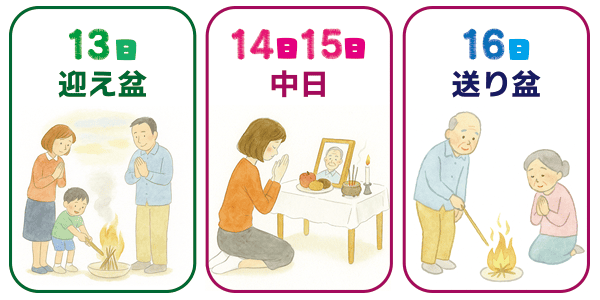

お盆にすること・供養の流れ|13日~16日の行事

お盆(8月盆・月遅れ盆)は、8月13日から16日までの4日間にわたって行われる、日本の伝統的な供養行事です。ご先祖様の霊を迎え、もてなし、再び送り出すまでの一連の流れには、準備から片付けまで多くの心遣いが込められています。

ここでは、2025年のお盆を迎えるにあたり、日ごとの流れや注意点をわかりやすくご紹介します。

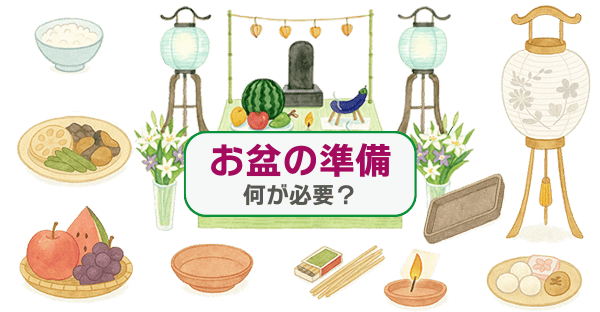

お盆前の準備|盆棚・お供え物・精霊馬など

お盆が始まる前には、仏壇の掃除をして「盆棚(精霊棚)」を整えます。盆棚には故人の位牌や仏具、精進料理、季節の果物などを供えます。キュウリの馬やナスの牛で作る「精霊馬(しょうりょううま)」も、ご先祖様の乗り物として飾る大切な風習です。

また、仏花や線香、ロウソクなどの消耗品も事前に準備しておくと安心です。迎え火・送り火に使用する「オガラ」や「焙烙(ほうろく)」なども忘れずに。

13日(迎え盆)に行うこと|迎え火のやり方

8月13日は「迎え盆」と呼ばれ、ご先祖様の霊をお迎えする日です。夕方には家の門口や玄関先で「迎え火(むかえび)」を焚き、霊が迷わず帰ってこられるように道を照らします。

焙烙の上にオガラを乗せて火をつけるのが一般的で、火を見守りながら手を合わせて感謝の気持ちを伝えましょう。マンションなどでは、室内でロウソクを灯すなど工夫をして、安全に行うことが大切です。

14日・15日|親族との食事・お墓参り・法要

お盆の中日である14日と15日には、親族が集まり、供養の食事やお墓参りを行う家庭が多くあります。仏前でのお参りや、お坊さんを招いての法要が行われることもあり、亡き人への想いを共有する大切なひとときです。

地域によっては盆踊りや灯籠流し、精霊流しなどの行事も行われ、にぎやかな雰囲気の中にも感謝と祈りの気持ちが込められています。

16日(送り盆)|送り火の意味と注意点

8月16日は「送り盆」として、ご先祖様をあの世へお見送りする日です。夕暮れ時に「送り火(おくりび)」を焚き、霊が無事に戻れるよう祈ります。

迎え火と同様に、焙烙にオガラを入れて火を灯す方法が一般的です。火の後始末はしっかり行い、安全面にも十分配慮しましょう。近年では、地域や住環境によってLEDキャンドルなどを使う家庭も増えています。

お盆後にやること|片付けとお礼の気持ち

お盆が終わったら、盆棚の片付けや供物の整理を行います。白提灯は一度きりの使用とされており、菩提寺などで焚き上げてもらうのが一般的です。

また、法要や訪問をしてくれた親族や僧侶に対して、感謝の気持ちを込めたお礼状や返礼品の準備も忘れずに。お盆は先祖と向き合うだけでなく、人とのつながりを再確認する大切な時間です。

お盆に必要な供養の道具と準備リスト

お盆の供養をきちんと行うには、事前の準備が大切です。仏前に飾る道具や、お供え物、迎え火・送り火の道具など、忘れがちなアイテムも多くあります。

ここでは、お盆の供養に必要な道具をリストアップし、それぞれの意味や準備のポイントを解説します。

お盆のお供え物・食べ物の選び方と意味

お盆のお供え物は、ご先祖様への感謝と供養の気持ちを表す大切なものです。一般的には以下のような品を供えます。

●精進料理(肉や魚を使わない野菜・豆腐中心の料理)

●季節の果物(桃、ぶどう、梨など)

●故人の好物(お酒やお菓子も可)

●団子・落雁(らくがん)・精霊饅頭などの行事食

これらは「故人が喜んでくれるものを供える」ことが基本とされており、保存や飾りやすさも考慮すると良いでしょう。地域によっては「五供(香・花・灯・水・食)」の形式で整えることもあります。

迎え火・送り火のやり方と必要な道具

迎え火・送り火は、ご先祖様の霊が迷わず行き来できるように目印として焚く火のことです。家庭でのやり方は以下の通りです。

●使用する道具:焙烙(ほうろく)・オガラ(麻幹)・マッチまたはライター

●迎え火は13日の夕方、玄関や門口で焙烙の上にオガラを置き火を灯します。

●送り火は16日の夕方、同じように火を焚き、ご先祖様を見送ります。

火の扱いには十分注意し、安全のためにバケツの水などを用意しておきましょう。マンションや住宅密集地では、LEDキャンドルなどで代用する方法もあります。

お盆トレーや盆棚・提灯・布などの基礎知識

お盆の供養では、仏壇とは別に「盆棚(精霊棚)」を設けて、故人の霊をお迎えする準備をします。

●盆棚:白い布をかけた台に位牌、花、お供え物を配置

●お盆トレー:果物や精進料理などを供えるためのトレー

●提灯(盆提灯):霊が迷わず帰ってこられるよう、明かりを灯す役割

●白布・経机カバー:浄化と敬意を込めて用意する布

特に「初盆」では白提灯を使用する慣習があるため、事前に準備しておくと安心です。

精進料理と服装マナー|仏教的配慮を忘れずに

お盆の供養においては、食事や服装にも仏教的な配慮が求められます。

●精進料理:動物性の食品を避けた料理で、故人の霊を尊び心身を清める意味があります。

●服装:黒や紺、グレーなどの落ち着いた色が基本。特に法要やお墓参りに行く場合は、露出を控えた服装を選びましょう。

親族が集まる場でも「お盆は供養の場」という意識を大切に、節度ある立ち振る舞いを心がけます。また、故人を偲ぶとともに、家族や親族との絆を深める良い機会でもあります。

お盆にやってはいけないこと・注意点

お盆は、ご先祖様を敬い、静かに供養する期間です。にぎやかなお祝いごととは異なり、控えめな行動や言動が求められます。以下では、お盆期間中に避けた方がよい行動や現代ならではの注意点について解説します。

殺生や肉料理を避ける理由とは?

お盆の期間中は、仏教の教えに基づき「殺生を避ける」ことが大切とされています。特に初盆や法要の日には、魚や肉といった命をいただく料理ではなく、精進料理を選ぶのが一般的です。

精進料理は、野菜や豆類を中心とした料理で、穏やかな心でご先祖様に感謝を捧げる姿勢を表します。

喪中・初盆の服装や過ごし方の注意点

初盆や喪中のお盆では、服装にも配慮が必要です。法要などの場では、落ち着いた色味の喪服または黒・紺・グレーの地味な服装が望ましいとされます。派手なアクセサリーや露出の多い服装は避け、厳かな雰囲気を大切にしましょう。

また、初盆では特別な供養が行われるため、仏壇や盆棚の準備にも十分に気を配りたいところです。

現代のお嫁さんの悩み|帰省ストレスへの配慮

お盆は家族や親族が集う大切な機会ですが、特にお嫁さんにとっては「帰省」による精神的な負担を感じやすい時期でもあります。実家との関係や、子ども連れでの長距離移動、慣れない地域行事などがプレッシャーになることも。

家族の誰もが心地よく過ごせるように、「無理をしないこと」「役割を分担すること」「事前のコミュニケーション」が大切です。

よくある質問Q&A|お盆について迷ったら

お盆は、日本の伝統的な行事であり、先祖を迎え敬う大切な時期です。しかし、初めての方や久しぶりに参加する方にとっては、わからないことも多いでしょう。ここでは、よくある質問をQ&A形式でまとめましたので、迷ったときの参考にしてください。

なぜお盆は8月13日~15日の期間なの?

お盆の期間が8月13日~15日(または16日)なのは、「月遅れ盆」と呼ばれる全国的に一般化した日程だからです。本来のお盆は旧暦の7月13日~15日で行われていましたが、明治以降の新暦導入により、農繁期を避けるために約1か月遅らせた8月に行うようになりました。

現在の日本では、8月13日に迎え火を焚いてご先祖様を迎え、15日または16日に送り火を焚いてお見送りする「3日間または4日間の行事」が主流です。

お墓参りはいつ行けばいい?

お墓参りは、お盆期間中であればいつでも構いませんが、多くの家庭では13日の迎え盆か、14日・15日のいずれかに行うことが多いです。

特に14日や15日は、親族が集まりやすいため、お墓参りや法要を行うのに適した日とされています。混雑を避けたい場合は、早朝や平日の時間帯を選ぶのもおすすめです。

渋滞予測や連休の過ごし方のコツは?

2025年のお盆休みは最大で9連休となる可能性もあり、高速道路や新幹線、空港などの混雑が予想されます。渋滞ピークは例年8月10日前後の「Uターンラッシュ」や8月14日~15日の帰省ラッシュです。

交通機関の混雑予測を事前にチェックし、可能であれば早めに移動することで、ストレスを軽減できます。旅行や帰省だけでなく、自宅でのワーケーションや地元の行事に参加するなど、多様な過ごし方も注目されています。

お盆が「意味ない」と感じてしまう理由と向き合い方

まとめ|供養は「感謝を形にする」行事

供養は、お盆の期間中に亡くなった方々への感謝を表し、先祖や故人を偲ぶ重要な行事です。現代社会では、この機会を通じて家族や先祖との絆を再確認することが大切です。

お盆の行事は家族が集まり、感謝の気持ちを再認識する良い機会を提供します。また、供養の方法は家庭や地域によって異なり、これらの伝統を守ることが文化の継承につながります。

供養を通して他者への思いやりを育み、信頼関係を深めることができ、日常生活における感謝の習慣を育むことができるでしょう。

お電話でも受け付けております