神式の法要一覧とは?仏式との違いは?霊祭や式年祭とは?香典や参拝作法、注意点を解説

・神式の法要一覧とは?

・神式の法要、仏式との違いは?

・神式の法要に参列する時の準備や作法、注意点は?

神式の法要に参列する際、理解しておきたい3つの事柄は、手水の仕方・玉串奉奠・墓前での参拝です。

また神道と仏教による死生観の違いを理解しながら、神式の法要で使用する言葉や、香典の表書きなど、準備にも注意をします。

本記事を読むことで神式の法要に参列する際に理解したい、仏式との違いや香典の準備、神式の法要での参拝や玉串奉奠の作法が分かります。

神式で1年以内の法要一覧とは?

◇神式で1年以内の法要は「霊祭(れいさい)」です

[別名]御霊祭(みたままつり)、墓前祭(ぼぜんさい)、祖霊祭(それいさい)

神式で1年以内の法要の数え方は、逝去日を第1日目として数えます

神式の法要は「霊祭(れいさい)」や「式年祭(しきねんさい)」と言い、仏式における葬儀「神葬祭(しんそうさい)」が終わった後も、一般的に五十年祭のまつりあげまで、長く行うものです。

神式の法要1年以内の法要では、五十日祭まで10日ごとの霊祭があり、故人の逝去日を第1日目として含め数えます。

故人が亡くなって1年内の神式の法要でも仏式と同じく、初盆なども行うでしょう。

| <神式の1年内の法要一覧とは?> | |||

| [霊祭] | [時期] | [仏式では] | [規模] |

| ①翌日祭 | ・神葬祭の翌日 ・神葬祭を終えた報告 |

(お墓参り) ・家族のみ |

|

| ②十日祭 | (逝去日を含める) ・第10日目 |

・初七日 | ●儀式を行う ・参列者を招く ・神職を招く (省略もあり) |

| ③二十日祭 | (逝去日を含める) ・第20日目 |

・二七日 (ふたなのか) |

・近親者のみ (省略あり) |

| ④三十日祭 | (逝去日を含める) ・第30日目 |

・三七日、四七日 (みなのか、よなのか) |

・近親者のみ (省略あり) |

| ⑤四十日祭 | (逝去日を含める) ・第40日目 |

・五七日、六七日 (ごしちにち、むなのか) |

・近親者のみ (省略あり) |

| ⑥五十日祭 (忌明け) |

(逝去日を含める) ・第50日目 |

・四十九日 (しじゅうくにち) |

●儀式を行う ・合祀祭 ・埋葬祭 ・参列者を招く ・神職を招く (省略もあり) |

| ⑦百日祭 | ・第100日目 | ・百箇日(ひゃっかにち) | ●お墓参り ・参列者を招く ・霊祭後のお墓参り (省略もあり) |

| ⑧初盆祭 | ・忌明け後、初めてのお盆 | ・初盆 | ●儀式を行う ・参列者を招く ・霊祭後のお墓参り ・白提灯でお出迎え |

いずれも神式の法要は、仏式の法要と似た時期に行います。

ただ一般的に五十日祭を執り行った家では、百日祭を省略する傾向です。

また仏式の法要で四十九日法要にあたる神式の法要「五十日祭」では、故人の御霊を移す「合祀祭」、ご遺骨を埋葬する「埋葬祭」が行われます。

(お墓の準備ができていない家では、埋葬祭は準備ができた段階で構いません。)

・神式の法要「五十日祭」の進め方とは?四十九日法要との違いや流れ、準備やお供えを解説

神式と仏式、法要の違いは?

◇神道では人が亡くなると、家を守護する神(守護神)となります

浄土真宗以外の仏教では人が亡くなると、四十九日の忌中に行う極楽浄土への道、冥土の旅を経て成仏しますが、神道では人が亡くなると神になります。

そのため神式と仏式の法要では、その目的や役割が異なりますが、大まかな法要の時期は似ているため、案内を受ける時期は似ているでしょう。

| <神式と仏式の法要:違い> | ||

| [違い] | [神式] | [仏式] |

| ①目的 | ・守護神となった故人を祀る | ・故人が極楽に往生する後押し |

| ②儀式 | ・霊祭(祖霊祭など) | ・法要(法事) |

| ③忌中の儀式 | ・十日ごと | ・七日ごと |

| ④忌明けの儀式 | ・五十日祭 | ・四十九日法要 |

| ⑤祥月命日の儀式 | ・式年祭 | ・年忌法要 |

| ⑥儀式の終わり | ・まつりあげ(五十年祭) | ・弔い上げ(三十三回忌) |

| ⑦故人の魂 | ・御霊(みたま) | ・霊(れい) ・仏(ほとけ) |

| ⑧依り代 | ・霊璽(れいじ) | ・位牌 |

| ⑨儀式後の会食 | ・直会(なおらい) | ・お斎(おとき) |

| ⑩供物 | ・お米、酒など | ・お線香など |

故人やご先祖様を偲び敬う儀式であることは同じですが、神道はあらゆるものに神々が宿る「八百万の神」思想があり、人も亡くなると家を守護する「守護神」として、崇め奉る死生観が違います。

長く続く式年祭において、神式の法要では先人から子々孫々へ、親から子、孫へと、自然崇拝や今「在ること」への感謝を育む儀式です。

・【図解】神式の葬儀マナーとは?仏式と違いはある?香典の表書きや玉串奉奠の作法とは?

神式で1年以降の法要「式年祭」とは?

◇神式で1年以降の法要が「式年祭(しきねんさい)」です

神式の1年以降の法要「式年祭(しきねんさい)」は、最初に迎える祥月命日、満1年目の「一年祭」から始まります。

故人が亡くなって1年内に行う神式の法要「霊祭」では、故人のご逝去日を含め、第1日目として数えますが、式年祭の数え方はご逝去した年を含めません。

| <神式の1年以降の法要一覧とは?> | |||

| [式年祭] | [時期] | [仏式では] | [規模] |

| ①一年祭 | ・第1年目 (最初の祥月命日) |

・一周忌 | ●儀式を行う ・参列者を招く ・神職を招く |

| ②二年祭 | ・第2年目 (ご逝去年を含めず) |

・近親者のみ (省略あり) |

|

| ③三年祭 | ・第3年目 (ご逝去年を含めず) |

・三回忌 | ●儀式を行う ・参列者を招く ・神職を招く |

| ④五年祭 | ・第5年目 (ご逝去年を含めず) |

・七回忌 | ●儀式を行う ・参列者を招く ・神職を招く (省略もあり) |

| ⑤十年祭 | ・第10年目 (ご逝去年を含めず) |

・十三回忌 | ●儀式を行う ・参列者を招く ・神職を招く |

| ⑥二十年祭 | ・第20年目 (ご逝去年を含めず) |

・二十三回忌 | ・近親者のみ (省略あり) [まつりあげもあり] |

| ⑦三十年祭 | ・第30年目 (ご逝去年を含めず) |

・三十三回忌 (弔い上げが多い) |

・近親者のみ (省略あり) |

| ⑧五十年祭 | ・第50年目 (ご逝去年を含めず) |

・五十回忌 (真言宗など) |

●儀式を行う ・参列者を招く ・神職を招く [まつりあげ] |

真言宗など、故人が亡くなってから長く年忌法要を執り行う仏教宗派もありますが、仏式の法要は多くが三十三回忌には法要を終える「弔い上げ」を済ませます。

一方神式の年忌法要「式年祭」では、一般的に五十年祭が、仏式の弔い上げにあたる「まつりあげ」です。

一部、故人が亡くなって20年目「二十年祭」でまつりあげをする家もあるでしょう。

神式の法要:香典の準備は?

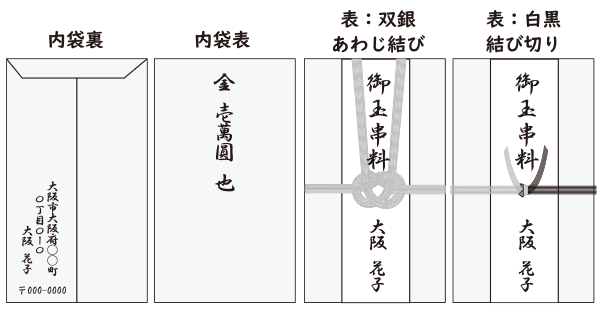

◇神式の法要で香典の表書きは「御玉串料」などです

神式の法要でも香典の包み方マナーは、基本的に仏式の法要と大きく変わりはありませんが、表書きが「御玉串料」や「御榊料」などになります。

また神式の法要では、香典の水引きが「双銀」でも良いでしょう。

| <神式の法要:香典の準備> | |

| [主な違い] | [神式] |

| ①表書き | ・御玉串料 ・御榊料 ・御神前 |

| ②不祝儀袋 | ・厚手の白無地 |

| ③水引き | |

| [関東圏] | ・白黒5本 ・双銀5本 ・結び切り (あわじ結び) |

| [関西圏] | ・黄白5本 ・双銀5本 ・結び切り (あわじ結び) |

上記が仏式の法要と比べて、神式の法要での主な違いです。

仏式の法要と同じく、金額の漢数字表記など、包み方にマナーがあります。

また香典相場も一般的な仏式法要と変わりはありません。

下記コラムで香典の包み方、相場やマナーを解説していますので、併せてご参照ください。

神式の法要で理解したい作法とは?

手水の作法

◇手水(ちょうず)は神社参拝の前に身を清めるためのものです

手水(ちょうず)は神道において穢れを清めるための儀式で、神社の手水舎で柄杓を用いて、手を洗い口をすすぎます。

神道では手水で身を清めることを、「手水を取る」などと言い、神式の法要のみならず神社参拝の基本と言えるでしょう。

①会釈をする

②柄杓(ひしゃく)を右手い持つ

③桶のご神水を満杯にすくう

④1/3ほどの水を左手にかける

⑤柄杓を左手に持ち替える

⑥1/3ほどの水を右手にかける

⑦柄杓を右手に持ち帰る

⑧左の手のひらへ水を入れる

(少しだけ柄杓に水を残す)

⑨左手の水を口に含む

⑩含んだ水で口をゆすぐ

⑪残っている水を左手にかける

⑫柄杓の柄を両手に持つ

⑬柄が下側になるように手前へ倒す

⑭柄杓を立てて持ち手に水を伝わせる

(柄杓の持ち手を洗うため)

⑮柄杓を伏せて戻す

神式でも斎場や自宅で法要を行いますが、会場に入る前や帰宅した時に行います。

手水舎がない、水が使えない時にはペットボトルや持参した水筒の水を使うことができますが、この際、飲んだ後の水は使用しません。

ウェットティッシュやおしぼりなどで手を拭くだけでも良いでしょう。

玉串奉奠の作法

◇榊などの木枝で作られた「玉串」を捧げます

神式の葬儀で玉串奉奠(たまぐしほうてん)は、お焼香と同じ役割です。

そのため神式の法要で準備する香典も、「御玉串料」となります。

「榊(さかき)」は玉串に使用する木枝で、榊の他、樫や杉などでも良いです。

神式の神飾り「紙垂(しで)」「木綿(ゆう)」が麻で結ばれています。

| <神式の葬儀:玉串奉奠の作法> | |

| ①会釈をする | |

| ②玉串を受け取る |

[持ち方] ・右手で枝を上から包む ・左手で葉先を下に添える |

| ③玉串案へ進み一礼 | |

| ④玉串を時計回りに90度回し縦にする | |

| ⑤祈念 | (目をつぶり祈る) |

| ⑥玉串の枝を左手に持つ | |

| ⑦時計回りに180度回転 | (枝が玉串案に向く) |

| ⑧両手で玉串案を玉串案に置く | |

| ⑨二礼二柏一礼 | [二礼二柏一礼] ・玉串案から2歩下がる ・深く2回礼をする(二礼) ・忍び手で柏手を2回(二柏) (音を立てない) ・深く1回礼(一礼) |

| ⑩席に戻る | |

「忍び手」とは音を立てずに柏手を打つことです。

神式の法要で玉串奉奠はお焼香と同じ役割を持ち、では玉串を両手に持ち「祈念」をします。

玉串奉奠の作法について、神式の通夜や葬儀「神葬祭」の参列マナーでは、より詳しく解説していますので、コチラを併せてご参照ください。

・【図解】神式の葬儀マナーとは?仏式と違いはある?香典の表書きや玉串奉奠の作法とは?

神式のお墓参りとは?

◇神式のお墓参りでは、仏花ではなく玉串を供えます

…お墓参りでもお線香に代わるお供えは、榊の木枝「玉串」です

神道では人の死を「穢れ(けがれ)」と捉えるため、神聖な神社の境内にお墓を建てることはありません。

そのため神道のお墓は宗旨宗派を問わない民間霊園や市営墓地、一部寺院墓地などに建てられます。

| <神式の墓前法要:お参りの仕方> | |

| ①玉串を供える | ・八足台に供える ・榊(さかき)の木枝 |

| ②ロウソクを付ける | |

| ③神饌(しんせん)を供える | ●神式のお供え物「神饌」 ・お米(中央) ・お水(向かって左) ・お塩(向かって右) |

| ④二礼二拍手一礼 | ●柏手は「忍び手」 ・深く2礼(二礼) ・忍び手で柏手を2回(二柏手) ・深く1礼(一礼) |

お墓の形も一見では仏教のお墓と変わりがないものの、神式の墓前法要ではお線香を供えないため香炉はなく、「八足台(はっそくだい)」と呼ばれる榊を供える台があるのが特徴です。

お墓掃除などの手順は基本的に同じですので、下記コラムを併せてご参照ください。

まとめ:神式の法要に数珠は必要ありません

神式の法要は神社ではなく、斎場や自宅で執り行います。

けれども神道と仏教では死生観や考え方が異なるため、数珠は必要ありませんし、仏教用語を用いることはさけなければなりません。

・ご冥福

・供養

・成仏

・往生

…などがありますが、神道では人が亡くなると家を守る守護神「神」となること、神式の法要は神へ捧げるものであり、故人への供養ではないことを理解していると良いでしょう。

神式の法要では「御霊(みたま)の御平安をお祈りします」などと言いますが、仏教や神道、キリスト教で違う言葉の使い方やタブーは、下記により詳しいです。

・お悔みの言葉とは?葬儀や訃報で返す言葉や注意点は?状況や故人の立場で違う10の例文

お電話でも受け付けております