【2026年1月の年中行事カレンダー】正月飾りはいつしまう?十日戎の日程、初観音?

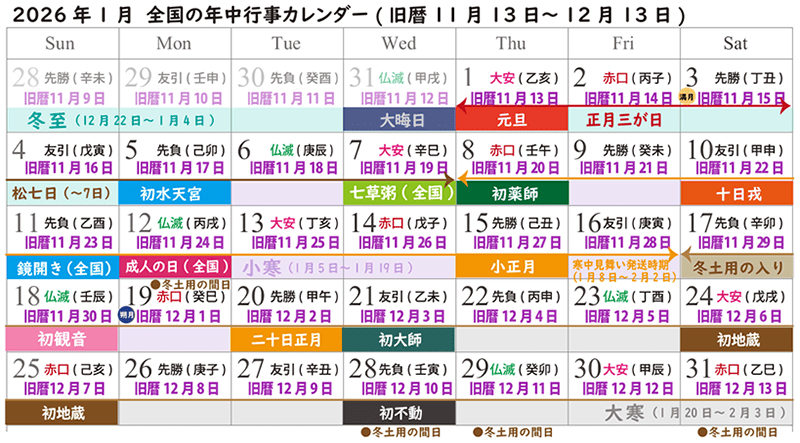

・2026年1月の年中行事カレンダーは?

・2026年1月の年中行事、十日戎の日程は?

・正月飾りはいつ、どのタイミングで片付ける?

2026年1月の年中行事は、正月三が日、松七日が明けた七草粥、11日の鏡開きと、いくつかの節目を超えて、少しずつ正月から日常へ戻る一か月です。

大阪では一年の商売繁盛を祈願する、十日戎(十日えびす)も訪れますよね。

本記事を読むことで、2026年1月の年中行事、正月飾りを片付けるいくつかの節目や、十日戎(十日えびす)の日程、初観音や初不動など、それぞれの神仏へ参拝する縁日が分かります。

2026年1月の年中行事

◇2026年1月の年中行事は十日戎が賑わいます

元旦を迎える1月の年中行事は、1月30日の晦日正月(みそかしょうがつ)まで、正月飾りを片付けながら、巡る福・果報を迎え入れる儀礼を行うでしょう。

年末にその年の神様である「年神様(としがみさま)」を迎える準備を行うと、元旦の初日の出とともに年神様が、その家を訪問するとされてきました。

1月の年中行事では、年神様がいらっしゃるタイミングが、広い地域で松の内とされる1月7日までなど、地域によって違いますが、広くは1月11日の鏡開きまでいらっしゃるとされます。

| <2026年1月の年中行事> | ||

| [日付] | [年中行事] | |

| [1] | 2026年1月1日(木) | ・元旦 |

| [2] | 2026年1月3日(土) | ・三が日 |

| [3] | 2026年1月5日(月) | ・初水天宮 |

| [4] | 2026年1月7日(水) | ・七草粥 ・松の内 |

| [5] | 2026年1月8日(木) | ・初薬師 |

| [6] | 2026年1月9日(金) ~2026年1月11日(日) |

【十日戎】 (とおかえびす) ・1月9日(金)…宵戎|前夜祭 ・1月10日(土)…本戎|本番 ・1月11日(日)…残戎|後夜祭 |

| [7] | 2026年1月11日(日) | ・鏡開き(どんどん焼き) |

| [8] | 2026年1月13日(火) | ・成人の日 |

| [9] | 2026年1月15日(木) | ・小正月 |

| [10] | 2026年1月18日(日) | ・初観音 |

| [11] | 2026年1月20日(火) | ・二十日正月 |

| [12] | 2026年1月24日(土) | ・初地蔵 |

| ●二十四節気 | ||

| [11] | 2026年1月5日(月) | ・小寒の入り |

| [12] | 2026年1月20日(火) | ・大寒の入り |

| ●冬土用・2026年1月17日(土)~2月3日(火) | ||

| [間日]寅・卯・巳の日 | ||

| ① | 2026年1月17日(土) | ・辛卯 |

| ② | 2026年1月19日(月) | ・癸巳 |

| ③ | 2026年1月28日(水) | ・壬寅 |

| ④ | 2026年1月29日(木) | ・癸卯 |

| ⑤ | 2026年1月31日(土) | ・乙巳 |

| [冬土用の丑の日] | ||

| ⑥ | 2026年1月27日(火) | (脂ののったうなぎを食べよう!) |

| [月の満ち欠け] | ||

| ① | 2026年1月3日(土) | ・満月 |

| ② | 2026年1月19日(月) | ・新月 |

大阪では1月の年中行事のなかでも、特に1月15日の小正月を目安として、鏡開きを行う家庭が多いでしょう。

現代ではすっかり見なくなりましたが、この鏡開きのタイミングで、正月飾りのしめ縄などを炊き上げ、そのなかに鏡餅のお餅を入れて焼いていただく「どんどん焼き」の行事が、昔はありました。

2026年1月7日の年中行事:松の内

◇「松の内(まつのうち)」とは、門松を飾る7日間です

正月飾りを飾って正月を祝う期間が松の内とされます。

「松の内」と呼ばれるのは、門松を飾る期間「門松の内側」と言う意味です。

松の内の最終日1月7日には長いお正月のご馳走で疲れた胃腸を労わる「七草粥」をいただいて、正月飾りを片付けるとされますが、その節目は地域によっても違います。

関西地域では小正月である1月15日まで正月飾りを飾る家が多いでしょう。

| <松の内とは?正月飾りを飾る期間> | ||

| [節目] | [日にち] | [多い地域] |

| ①正月七日 | (1月7日) | ・関東地方 |

| ②鏡開き | (1月11日) | ・全国的に多い |

| ③小正月 | (1月15日) | ・関西など |

| ④二十日正月 | (1月20日) | ・関西(骨正月) ・石川県(乞食正月) ・群馬県(棚探し) ・岐阜県(フセ正月) ・佐賀県(ふなんこぐい) |

| ⑤晦日正月 | (1月31日) | ・最終的な正月の節目 ・片付けられなかった家 |

| ⑥旧正月以降まで | (旧暦1月11日、14日、20日) | ・沖縄地方 |

…このように全国的に正月飾りを片付けるタイミングは、地域によって幅が広いため、現代では一般的に松の内と言うと、冬休みが終わりに近づく正月七日(1月7日)を指す家庭が増えました。

2026年1月7日の年中行事:七草粥

◇春を感じる七種の野菜で作った「七草粥」をいただきます

七草粥とは、正月七日(1月7日)の「人日(じんじつ)の節句」に、春の七草をいただく行事です。

「人日の節句」は人を労わる日で、刑務所では刑が科されない人もされます。

そこで一般の人々は、正月から正月七日までおせちなどのご馳走で疲れた胃腸を労わり、「春の七草」で作った優しい七草粥をいただきます。

| <七草粥とは:春の七草> | |

| [春の七草] | [種類] |

| ①セリ | ・芹(せり) |

| ②なずな | ・ぺんぺん草 |

| ③ゴギョウ | ・母子草 |

| ④はこべら | ・繁縷 |

| ⑤ホトケノザ | ・仏の座 |

| ⑥すずな | ・かぶ |

| ⑦すずしろ | ・大根 |

小倉百人一首にも「君がため 春の野に出でて 若菜摘む(光孝天皇)」の句があるように、平安時代の日本でも若菜摘みを楽しむ行事もありました。

この時に摘んだ若菜を、人日の節句に朝廷で開催される七日節会でいただいた、などの話もあります。

春の七草が揃わない雪国などでは、代わりにキノコや山菜、納豆などで作った「納豆汁」などをいただきます。

・正月七日の「七草粥」とは?由来や進め方、七草粥や納豆汁レシピも紹介!|永代供養ナビ

2026年1月10日の年中行事:十日戎

◇「十日戎(とおかえびす)」は恵比寿様を祀るお祭りです

「十日戎(とおかえびす)」とは、主に関西地方で開催される、七福神の恵比須(えびす)様のお祭りです。

漁業の神・五穀豊穣の神・商売繁盛の神、恵比寿様の縁日ですので、新しい一年に商売繁盛して、芳醇な金銭が巡るよう、熊手などを購入し祈願します。

関東地方が毎年年末11月に行われる「酉の市」であれば、関西地方は「十日戎(十日えびす)」とも言われるように、主に西日本地域で親しまれているお祭りでしょう。

| <十日戎(十日えびす)とは:日程> | |

| [日程] | [名称] |

| ①2026年1月9日(金) | ・宵戎(よいえびす) |

| ②2026年1月10日(土) | ・本戎(ほんえびす) |

| ③2026年1月11日(日) | ・残り戎(のこりえびす) ・残り福(のこりふく) |

酉の市と同じように、一年の福徳・商売繁盛を祈願するために、縁起物である熊手や福笹などを購入する人々で賑わいます。

| <十日戎(十日えびす)とは:三大えびす神社> | |

| [1]西宮神社(兵庫県) | |

| [住所] | 〒662-0974 兵庫県西宮市社家町1-17 |

| [TEL] | 0798-33-0321 |

| [HP] | https://nishinomiya-ebisu.jp/tookaebisu/index.html |

| [2]今宮戎神社(大阪府) | |

| [住所] | 大阪府大阪市浪速区恵美須西1-6-10 |

| [TEL] | 06-6643-0150 |

| [3]京都ゑびす神社(京都府) | |

| [住所] | 京都府京都市東山区小松町125 |

| [TEL] | 075-525-0005 |

なかでも大阪府今宮戎神社の十日えびす(十日戎)は、毎年「福男」を選ぶ行事が全国的に知られていますよね。

・商売繁盛の神様、十日戎「えべっさん」とは?目的や2026年はいつどこで開催される?

2026年1月11日の年中行事:鏡開き

◇「鏡開き」とは、年神様が宿る鏡餅を開く行事です

鏡餅は一年の福徳を連れて各家に訪問している「年神様」の依り代、鏡餅を開く日は、年神様もお帰りになります。

鏡餅は福徳を持って山から下りる年神様の依り代です。

年神様のご利益をいただくため、木槌で開いたらおしるこやお雑煮にして、家族でいただく風習があります。

一般的に鏡開きの暦は例年1月11日とされますが、実際に鏡餅をおろす日程は、地域によってさまざまです。

| <鏡開きの日程> | ||

| [日程] | [暦] | [地域] |

| ●2026年1月4日(日) | ・三が日明け | ・主に京都府 |

| ●2026年1月11日(日) | ・鏡開き | ・主に東日本・九州地方 |

| ●2026年1月15日(木) | ・小正月 | ・主に西日本 |

| ●2026年1月20日(火) | ・二十日正月 | ・主に西日本 |

鏡餅をおろしていただく時には、硬い鏡餅を割り分ける必要がありますよね。

この時に年神様とのご縁が「切れない」よう、包丁はタブーです。

また縁起が悪いため鏡餅を「割る」などの表現は避け、「開く」と言います。

鏡餅は木槌などで叩いて開き、年神様の福徳をいただくよう、全ていただきましょう。

どんと焼きとは?

◇どんと焼きは、正月飾りを焚き上げる行事です

その昔は集落の広場や神社、小学校などで行われました。

集落の人々は、おろした鏡餅をアルミホイルなどで包み、焚き上げている炎のなかで焼いた後にいただく地域も多かったのではないでしょうか。

鏡餅だけではなく、集落の家々で子ども達がさつま芋やジャガイモをバターなどと共にアルミホイルに包み、焚き上げる様子がありましたね。

・鏡開きやどんと焼きとはなに?鏡餅を下げるタイミングや美味しいレシピ、注意点も解説!

2026年1月15日の年中行事:小正月

◇「小正月」とは、正月行事の節目です

「小正月(こしょうがつ)」とは、毎年1月15日に行う正月を締めくくる日です。

元旦から正月七日(1月7日)の松の内に行われる「大正月(おおしょうがつ)」に対して、小正月と呼ばれます。

| <小正月とは:さまざまな愛称> | |

| [小正月の名称] | [正月の名称] |

| ●小正月(1月15日) | ・大正月(1月1日) |

| ●女正月(1月15日) | ・男正月(1月1日) |

現代は男女関係ありませんが、その昔は、元旦から忙しく働いてきた女性がやっと落ち着く時期でもありました。

そのため女性が行う正月として「女正月」と呼ぶ家や地域もあるでしょう。

元旦から正月七日の松の内に掛けて行うお正月は、親戚廻りや初詣など、外向きの行事が多いですよね。

お正月を締めくくるひとつの節目に当たる小正月は、家の繁栄や家族の健康祈願など、内向きの行事がメインです。

二十日正月とは?

◇「二十日正月」も正月を締めくくる節目のひとつです

毎年1月20日「二十日正月(はつかしょうがつ)」は、いよいよ年神様がお帰りになる日ともされます。

またその昔の日本では、年末から正月に掛けて忙しく働いていた、奉公人がお休みをいただき、家に帰る日でした。

元旦から始まるお正月の宴の後、奉公人が胃腸を労わるとともに、残った食材を賢く調理していただいていたとして、魚の骨や頭で作った「ぶりのアラ煮」や、麦とろろ汁などを、美味しくいただく地域もあるでしょう。

・正月を締めくくる「小正月」や「二十日正月」とは?美味しい行事食レシピも紹介!

2026年1月の年中行事:初詣

◇「初詣」とは、年明け最初の参拝を差します

「初詣(はつもうで)」とは、年が明けて最初の神社寺院へのお参りです。

一般的には、年が明けた元旦から、正月七日(1月7日)の松の内までに初詣に行くと良い、とされます。

・旧年中の感謝を捧げる

・新年の平穏を願う

・新年の願掛けをする

現代では新年の願掛けに比重が置かれるようになりましたが、集落ごとにその地域や地域に住む家々を守る「氏神様」が親しまれていた時代には、年末にお礼参り(納め拝み)を行い、年始にご挨拶として初詣を行いました。

今年もどうぞ、お見守りくださいますように…。」

一年の無事と平穏を祈願する家が多くありました。

また、特定の観音様や神様を家に祀ったり、信心深い人の場合は、それぞれの神様の縁日にお参りをすることもあるでしょう。

1月の年中行事:「冬土用」とは?

◇「冬土用」とは立春前の16日間です

「冬土用(ふゆどよう)」とは、一年を「陰陽五行説」の五つに分けた暦と、春夏秋冬「四季」の四つに分けた暦で生じる誤差を埋めるため、四季前に割り当てられた16日間を差します。

一般的には「土用の丑の日」にうなぎを食べる行事で知られる「夏土用」が有名ですが、暦の誤差を埋める性質から、春夏秋冬、4つの季節それぞれの節気で、冒頭に16日間の土用が付きます。

| <2026年「土用」日程> | |

| [土用] | [期間] |

| ●冬土用 (立春前16日間) |

・冬土用入り…1月17日(土) ・冬土用明け…2月3日(火) |

| ●春土用 (立夏前18日間) |

・春土用入り…4月17日(金) ・春土用明け…5月4日(月) |

| ●夏土用 (立秋前18日間) |

・夏土用入り…7月20日(月) ・夏土用明け…8月6日(木) |

| ●秋土用 (立冬前18日間) |

・秋土用入り…10月20日(火) ・秋土用明け…11月6日(金) |

土用は「土」の18日間ですから、建築物の土台を掘り出す、畑を耕すなど「土いじり」がタブーです。

けれども土用には「間日(まび)」が設けられ、間日には土いじりをしても良いとされます。

・【2026年度版】土用とは?四季の前に訪れる4つの土用期間、やると良いこと・悪いこと

まとめ:2026年1月の年中行事を通して日常生活へ戻ります

以上が2026年1月の年中行事ですが、1月31日の最終日は一部地域で「晦日正月(みそかしょうがつ)」が行われます。

「晦日正月」とはお正月最後の日を意味し、主には松の内(元旦~1月7日まで)にご挨拶できなかった親族などへご挨拶へ伺う行事です。

この他、晦日団子(みそかだんご)や晦日蕎麦(みそかそば)など、晦日正月の行事食をいただく地域もあるでしょう。

「晦日(みそか)」とは、1月に限らず月の最後の日を表す言葉です。

「晦日正月」は正月(1月)の最後の日、「晦日節(みそかぜち)」とも呼ばれます。

またお正月最後の「晦日正月」にお墓参りに行く家族も見受けるでしょう。

お電話でも受け付けております