七草粥とは?正月七日の意味と春の七草・作り方を解説

「七草粥とは?」

「春の七草はどれのこと?」

「七草粥や納豆汁はどう作る?」

正月七日(1月7日)が近づくと、こうした疑問が浮かぶこともありますよね。

七草粥は、年末年始の食べ疲れをいたわり、無病息災を願っていただく日本の伝統食です。おせち料理で疲れた胃腸を休める意味があり、早春に芽吹く“春の七草”をお粥に入れるのが特徴です。

昔は新春の若菜摘みで採った七草を「七日節会」で食した歴史があり、今も正月行事として受け継がれています。本記事では、七草粥の意味や由来、春の七草の種類、正月七日の過ごし方、七草粥や納豆汁の簡単な作り方まで分かりやすく解説します。

寒い季節の「七草粥(七草がゆ)」とは?意味について解説!

◇正月明けの1月7日に、七草を入れたお粥「七草粥」をいただく行事です

「七草粥」には正月明けの正月七日(1月7日)「人日の節句」、春の七草を入れた雑炊をいただきます。

現代の七草粥で一般的に知られるお粥は、春の七草を入れたお粥ですが、東北地方などまだ春の芽が芽吹かない地域などでは、その昔春の七草を揃えることができませんでした。

そのため、春の七草の代わりに山菜や納豆で七種とした地域もあります。

2025年・2026年の七草粥はいつ?

七草粥(七草がゆ)は、毎年変わらず 1月7日 にいただく行事食です。2025年も2026年も同じく、正月明けの七日朝に食べて、無病息災を願います。

七草粥の日程は固定されており、旧暦や曜日によって変わることはありません。七草の意味を感じながら、年の始まりに体をいたわる習わしとして続けられています。

・【2026年1月の年中行事カレンダー】正月飾りはいつしまう?十日戎の日程、初観音?

全国の七草粥(七草がゆ)の風習とは

一般的な七草粥が「春の七草」を入れたものです。かつては旧暦1月7日に行われてきた七草粥、正月のご馳走で疲れた胃腸を労わるとともに、新春の芽吹きである春の七草で生命の力をいただきます。

春の七草を扱った「七草粥」では、主に正月七日の1月7日にいただく地域が多いです。2026年は1月7日(水)ですね。

七草粥ならぬ「七種粥」とは

七草粥ならぬ「七種粥」は春の七草ではなく、稗(ひえ)・粟・麦などの穀物を中心とした「七つのもの」で作る小豆粥や麦粥を「七草粥(七種粥)」とする地域もありました。

七種は地域によっても異なりますが、例えば大麦・粟(あわ)・稗(ひえ)・黍(きび)・たかきび・紫黒米・米粉の七穀など、この他にもハト麦・小豆・大豆・黒米などを入れても良いです。

邪気を祓う「小豆粥」

特に1月15日の小正月は行事食が「小豆粥」ですので、七種粥をいただいて小正月を正月祝い納めとする地域が多いでしょう。小豆の赤が邪気を祓うとされます。

「小正月」とは1月15日、年末年始は忙しい女性や奉公人のお正月です。お正月行事がひと通り終わってお祝い事を締めくくり、奉公人はお暇をいただき家へ帰るなど、ひと息つく頃に訪れるタイミングとなります。

・小正月や二十日正月とは何?正月飾りを片付ける節目はいつ?処分方法は?行事食も紹介!

寒い地域で食べる「納豆汁」

春の七草が揃わないような寒い地域では、春の七草の代わりに納豆を入れる風習がありました。

大豆の発酵食品である納豆にはナットウキナーゼという酵素が含まれ、血液をサラサラにする効能がある他、大豆イソフラボンは女性ホルモンの不調・更年期障害を改善してくれます。

納豆汁をいただく地域も正月七日(1月7日)の七草粥の他、1月15日の小正月にいただく地域が多いでしょう。

七草粥(七草がゆ)はいつ?何の日?いわれ(由来)を解説!

◇1月7日「七草粥」は本来1月1日、奇数が重なる雑節のひとつです

「人日(じんじつ)の節句」は中国から伝わった、季節の変わり目を祝う五つの節句「五節供(五節句)」のひとつとなります。

●五節供(五節句)は、奇数の重なる暦です。

…中国では厄日ですが、日本の五節句は季節をより的確に感じる行事を行う「雑節(ざっせつ)」として取り入れられてきました。

現在も親しみ深い「五節句」の年中行事とは

七草粥は「人日の節句」、お雛様や七夕と並ぶ、奇数が重なる雑節のひとつですが、本来の1月1日は元旦になるため、お正月祝いが落ち着く松七日の最終日となりました。

日本の雑節では五節供以外にも、八十八夜や四季の土用、彼岸などがあります。

| <七五節供(五節句)> | ||

| [日にち] | [五節句] | [行事] |

| ●1月7日 | ・人日(じんじつ)の節句 | ・七草粥 |

| ●3月3日 | ・上巳(じょうし)の節句 | ・ひな祭り |

| ●5月5日 | ・端午(たんご)の節句 | ・こどもの日 |

| ●7月7日 | ・七夕(しちせき)の節句 | ・七夕(たなばた) |

| ●9月9日 | ・重陽(ちょうよう)の節句 | ・菊酒 |

読み方や名前こそ違うものの、日本でもひな祭りや子どもの日、七夕など、それぞれに年中行事が行われていますよね。

なぜ1月7日に七草粥(七草がゆ)食べるの?

◇1月7日に人を労わる由来は「人日の節句」、疲れた胃腸を労わるためです

五節供(五節句)は「奇数が重なる日」ですが、人日の節句だけ1月7日にあたるのは、元旦から8日まで、それぞれの一年を占う習慣がありました。

「奇数が重なる一月一日の暦が元旦にあたるから」とお伝えしましたが、それだけではなく、中国の元旦から始まる一年の計を占う風習も所以になっています。

| <人日の節句は人を労わる> ●一年の計を占い、労わる |

|

| [日にち] | [何の日?] |

| ・1月1日 | …鶏 |

| ・1月2日 | …狗(犬) |

| ・1月3日 | …羊 |

| ・1月4日 | …猪(いのしし) |

| ・1月5日 | …牛 |

| ・1月6日 | …馬 |

| ・1月7日 | …人 |

| ・1月8日 | …穀 |

そして占いを行う当日はそのものを食さず、大切に扱い労わるとされてきました。

1月5日であれば、牛の一年を占う日なので、牛肉は食さずに大切に扱います。

七草粥(七草がゆ)の由来|なぜ、おかゆ・雑炊がいいの?

そこで1月7日は「人の日」で、例えば死刑などは行われない日でした。

松の内で疲れた体を労り、七種の野菜で作った汁物をいただくとして、「正月七日を人日となす。七種の菜を以って羹を為る」とされています。

ちなみに「羹(あつもの)」とは汁物を指すので、「七種の菜を以って羹を為る」とは、正に七草粥、おかゆや雑炊の七草粥をいただくのは、これが「汁物」だからです。

・荊楚歳時記(けいそさいじき)より

七草粥の「春の七草」の野菜は?草の種類・栄養も解説!

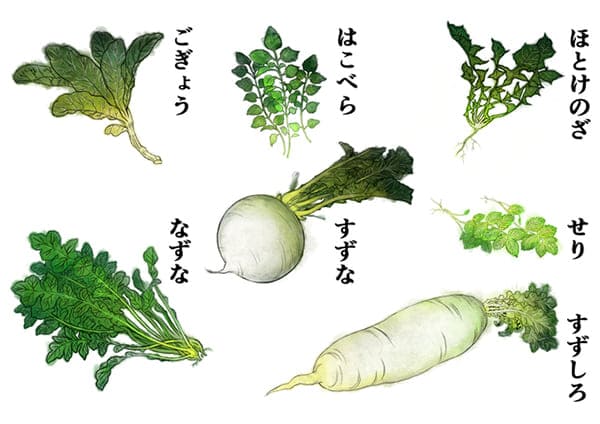

◇「春の七草」は早春を知らせる、健康に良い七種の野菜です

「春の七草」とは、早春に春を知らせて芽吹く七種の野菜で、いち早く芽吹くために「邪気を祓う」とされてきました。

おせち料理など、大正月のご馳走で疲れた胃腸を労わる役割を持ち、それぞれに縁起担ぎや、胃腸を労わる、栄養価が高いなど、七草粥に選ばれる理由もあります。

草の種類① せり(芹)

◇セリは春の七草の代表で、古くから縁起物として親しまれてきました。

香りが強く、七草粥の風味を支える大切な食材です。

セリは“競り勝つ”に通じ、勝負事や一年の始まりにふさわしい食材とされてきました。

● 効能

● 高血圧の抑制

● 整腸効果

一年の始まりに、身体を整えながら気持ちを引き締めてくれる草です。

香りの良さも七草粥をおいしくしてくれます。

草の種類② なずな(ぺんぺん草)

◇なずなは身近な草花ですが、古くから薬草として利用されてきました。

素朴ながらも効能が多く、七草粥には欠かせません。

なずなは“なでて穢れを祓う”と伝えられ、無病息災を願う食材です。

● 効能

● むくみの改善

● 便秘予防

● 利尿作用

体調を整えつつ、昔ながらの厄除けの意味も込められています。

普段食べない草でも、七草粥で手軽に取り入れられます。

草の種類③ ゴギョウ(母子草)

◇柔らかい葉が特徴で、七草粥に優しい香りと風味を添えます。

春先に多く見られ、古くから薬草として扱われてきました。

“仏様の体”を表す神聖な草とされ、清らかさを象徴します。

● 効能

● むくみの改善

負担のない味わいで、身体が弱っている時にも取り入れやすい草です。

七草の中でも特に素朴で落ち着いた存在です。

草の種類④ はこべら(ハコベ・繁縷)

◇はこべらは栄養価が高く、民間薬としても重宝されてきました。

七草粥に入れると柔らかい風味で食べやすい草です。

“繁栄する”という縁起の良い意味を持ちます。

● 効能

● 利尿作用

● 鎮痛作用

● 栄養豊富

江戸時代には歯磨き粉としても使われたほど、生活に身近な草でした。

現代でも七草粥で手軽に栄養を取り入れられます。

草の種類⑤ ホトケノザ(仏の座)

◇名前の通り、仏が座る場所を意味する縁起物です。

春の七草で使われるホトケノザは食用の種類で、野草のホトケノザとは別物です。

縁起の良い草として古くから食されてきました。

● 効能

● 健胃作用

● 整腸作用

● 高血圧予防

胃腸を整えつつ、身体を優しく温めてくれる草です。

風味も穏やかで、七草粥に馴染みやすい味わいです。

根の種類⑥ すずな(鈴菜/かぶ)

◇すずなは“かぶ”のことで、七草の中でもボリュームのある食材です。

煮ても生でも食べられ、粥に自然な甘みを加えてくれます。

神を招く鈴を意味し、お正月や祝い事にふさわしい食材とされてきました。

● 効能

● 便秘予防

● 胃潰瘍の軽減

● 胃炎の緩和

● がん予防

かぶは消化にも優しく、冬の食卓でも馴染み深い存在です。

七草粥の味わいをしっかり支える、欠かせない一品です。

根の種類⑦ すずしろ(清白/大根)

◇すずしろは大根のことで、“清らかな白さ”を象徴しています。

胃腸に優しく、冬に取り入れたい食材のひとつです。

白い見た目から“清浄”を表し、新年の厄除けとして用いられてきました。

● 効能

● 消化不良の改善

● 二日酔いの緩和

● 便秘解消

大根は年中使われる食材ですが、七草粥ではさらにその効能が生きます。

体を優しく整え、無病息災を願う一品としてぴったりです。

スーパーでは「七草粥セット」も販売!

◇年が明けると、スーパーの青果コーナーには「七草粥セット」が並びます。

忙しい家庭でも七草粥を手軽に作れるよう、七草がひとまとめにされています。

七草は本来、それぞれの草を摘んで用意するものですが、現代ではすべてを揃えるのは難しいもの。スーパーで販売されているセットは、七草を少量ずつまとめてパックしたもので、そのまま洗って刻むだけで七草粥が作れるのが特徴です。特に小さなお子さんや高齢の方がいるご家庭では、調理が簡単な点も喜ばれています。

● 地域や店舗によっては七草の一部が入れ替わる場合がある

● 旬や入荷状況により内容が変わることもある

● 好みの野菜を足してアレンジする家庭も多い

忙しい年始でも、七草粥を無理なく取り入れられる便利な方法です。

七草の意味を感じながら、家庭のスタイルに合わせて楽しむのも良いですね。

七草の食材の保存方法

◇七草は水分が多く傷みやすい食材のため、適切に保存しないとすぐ鮮度が落ちてしまいます。

七草粥を作る予定が数日先の場合は、保存方法を工夫すると安心です。

七草は基本的に「冷蔵保存」が適しています。キッチンペーパーを軽く湿らせて七草全体を包み、さらにポリ袋に入れて野菜室で保存すると、乾燥を防ぎながら新鮮さを保てます。

● 葉もの(セリ・なずな・はこべらなど)は乾燥に弱いので湿度を一定に保つ

● すずな(かぶ)とすずしろ(大根)は葉と根を分けて保存すると長持ち

● 葉は刻んで冷凍も可能で、風味が損なわれにくい

● 七草セットは一度広げて状態を確認すると安心

七草は鮮度が命なので、できれば購入した翌日までに使い切るのが理想です。

保存方法を少し工夫するだけで、七草粥をよりおいしく仕上げられます。

七草粥の作り方(簡単美味しいレシピ)

◇現代なら炊飯器で炊いたご飯を煮立たせて作ると簡単です。

昔はお米から七草粥を作りましたが、炊いたご飯から作ると便利でしょう。現代ではスーパーへ行くと、「春の七草セット」として販売されていますよね。ドライフードであれば戻すのみですが、根菜類などは下ごしらえをします。

①下ごしらえ

根菜類薄切りにし、その他の野菜は1cm幅ほどに刻みます。ご飯はいただく人数分×1/2杯を使うので、人数分×1/2杯の分量で炊いておきましょう。

購入した春の七草は湯を沸騰させた鍋に入れ、2分ほどでザルに取って茹でます。

②お粥を作る

お椀2杯分のお粥を作る場合、鍋に500mlほどの水にお椀1杯分のご飯が適切です。分量の水を鍋にご飯を入れ、中火で一度煮立たせます。

煮立ったら弱火にして5分、鍋の底に焦げ付かないよう混ぜながら煮ましょう。

③七草を入れる

鍋に下ごしらえで最初に茹でた七草を入れます。最後の仕上げとして塩で味を調整しましょう。

お粥なので塩で味付けをする程度ですが、最近では白だしなどで味を付け、雑炊風にいただく家庭も増えました。

親子で作るなら「七草粥の歌」

◇七草粥は、春の七草を刻む時に「囃子(はやし)歌」があります

まな板に七草をおいたら日本の包丁を両手に持って、「七草粥の歌」である囃子歌を歌いながらリズムを取り、交互に包丁をトントンと叩いて切る「七草たたき」の習慣がありました。

細かい部分は地域によって違いますが、大まかにお伝えすると、下記のような文句です。

七草なずな

唐土の鳥と 日本の鳥が

渡らぬさきに

ストトン トントン

唐土の鳥とはかつての「唐」ですので中国、中国大陸を指し、唐土から鳥と一緒に疫病や害虫が運ばれ、農作物や人々の健康を害することのないように(渡らぬ先に)と歌っています。

「ストトン トントン」のくだりは「バッタバタ」など、地域によって違いが大きい部分ですが、いずれも「叩いてやっつけよう!(追い返そう!)」の意味です。

つまり、寒い冬に風邪などの疫病などを払い除け、健康に過ごそう!と言う歌と言えます。

子どもも美味しい!七草粥(七草がゆ)アレンジレシピ

◇七草粥は素朴な味わいですが、子どもには少し青臭く感じられることがあります。

家庭で取り入れやすくするために、食べやすいアレンジを加えるのもおすすめです。

七草のおいしさを残しつつ風味を整えるだけで、子どもでも食べやすくなります。和風・洋風どちらのアレンジも相性が良いので、家族の好みに合わせて工夫してみましょう。

・ 出汁と少量の塩で味を整えて、七草の香りをやわらかくする

・ 溶き卵を回しかけて、まろやかで食べやすい味に仕上げる

・ しらすや鶏ささみを少量加え、旨味と食べ応えをプラスする

・ 七草を細かく刻んで混ぜ込み、青臭さを軽減する

・ チーズを少量のせて風味を変える“洋風アレンジ”にする

どのアレンジも、七草粥の優しい味わいを損なうことなく、家族で楽しめる工夫ばかりです。

少しのアレンジで、七草粥が「好きな料理」に変わるかもしれませんね。

子ども向けの七草の下処理方法

◇七草は葉ものを中心にクセが出やすいため、子どもが食べやすいように下処理を工夫すると安心です。

苦味や青臭さが気になる場合でも、下処理をひと手間加えるだけで味わいが大きく変わります。

七草の種類によって下処理のポイントが少し異なりますが、どれも難しい作業ではありません。子ども向けに仕上げる時は、できるだけ「苦味を取る」「食べやすい大きさにする」ことを意識すると良いでしょう。

・ セリやなずなは、軽く下ゆでして香りをやわらげる

・ ゴギョウやはこべらは、細かく刻んで粥に混ぜると青臭さが減る

・すずな(かぶ)とすずしろ(大根)は、薄切りにして火を通すと甘みが出る

・ 七草セットを使用する場合は、葉と根を分けて火の通りを均一にする

・ 香りが気になる場合は、出汁や卵で全体をまろやかに調える

七草は種類によって香りや食感が異なるため、ひと手間かけるだけでぐっと食べやすくなります。

七草粥を無理なく受け入れてもらうためにも、下処理で家庭の味に合わせて工夫してみてくださいね。

正月の餅を入れた美味しいアレンジ

七草粥(七草がゆ)はあっさりとした味わいですが、正月の残り餅を入れると満足感のある一品になります。餅の甘みが七草とよく合い、寒い朝にも食べやすい味に仕上がります。

・ 薄切りにした餅を七草粥に加えて、とろりとした食感に

・ 焼き餅をのせて香ばしさをプラス

・ 小さく切った餅を七草と一緒に煮込み、雑炊風にする

手軽にできるので、七草粥を家族向けにアレンジしたい時にもおすすめです。

七草粥に代わる「納豆汁」とは|レシピと材料

◇極寒地域で春の七草が手に入らない地域では、違う七種の具を入れたお味噌汁をいただきました

春の新芽がまだ芽吹かない寒い地域では、七草粥の代わりに納豆や根菜、こんにゃくなどの七種の具材を入れた「納豆汁」をいただく地域もあります。

山形県の一部地域の「納豆汁」などが郷土料理として有名です。

お土産品として「納豆汁セット」なども販売されていますね。

具材は家によってそれぞれですが、納豆はすりつぶしてお味噌汁に加える点が特徴的です。

●春の七草に代わる七種の具材

・納豆(すりつぶす)

・根菜

・こんにゃく

・山菜

・キノコ

・あぶらげ

・豆腐

ただ根菜類も里芋や人参など、さまざまな根菜類が入ったり、この他にもネギが入ったりとさまざまに違います。

キノコ類もえのきや舞茸、しめじなど多くのキノコ類が入ったりする家が多いため、いずれも具沢山です。

納豆汁の作り方レシピ

◇納豆はペースト状にして、最後に加えます。

納豆汁は具だくさんのお味噌汁です。家庭でそれぞれの具材を入れますが、納豆はペースト状にすることが、美味しくいただくポイントになるでしょう。

お味噌は田舎味噌との相性が良く、赤味噌を好む家もあるでしょう。仕上げに小口ネギや七味唐辛子を入れても美味しくいただけます。

①納豆をペースト状にする

納豆をハンドミキサーなどでペースト状にする方法がおすすめです。またハンドミキサーがない昔は、すり鉢をよく使用しました。

また具材の多い汁物が納豆汁なので、多少納豆の粒子が残っても全く問題はありません。

②根菜類の下ごしらえ

根菜類は茹でて柔らかくしましょう。

ニンジン・サツマイモ・ジャガイモなどの芋類でしたら水を少しだけ張ったボウルに入れてラップをかけ、レンジで600W・5分~7分ほどかけても簡単です。

途中、竹串を差しながら柔らかさを確かめて下ごしらえをします。

③具材を炒める

鍋に油をしいたら下準備をした具材を炒めます。キノコや長ネギなども一緒に炒めましょう。最後に下茹でした野菜を加え、さらに炒めます。

④味噌にする

まとめ:1月7日は「七草粥(七草がゆ)」で健康への願いを込める

「七草粥」とは、正月明けの正月七日(1月7日)に、「春の七草」や「春の七種」を入れた七草粥をいただいて、正月のご馳走で疲れた胃腸を労わる行事です。

お正月には神社や寺院へ初詣を行いますが、日本ではご先祖様が亡くなると西方浄土へ行き、七代後にその家(子孫)を守護する祖霊(かみ)となるとする地域もあります。

目には見えないものですが、故人を供養し共に暮らす想いを込め、七草粥をいただく正月七日(1月7日)頃には、お墓参りやお仏壇へ手を合わせてみてはいかがでしょうか。

お電話でも受け付けております