【合祀の考え方】合祀墓・合葬墓ってなに?費用目安と合祀が役立つ2つのケースを解説!

納骨しない葬送として、合祀墓が選ばれるようになりました。

ただ、そもそも合祀の考え方が分からないまま、「お墓を持たない選択肢」として選ぶ人も多いです。

「合祀(ごうし)」の考え方は、ひとつの大きな供養塔の元で、他のご遺骨と一緒に埋葬、供養します。

個別に埋葬される一般墓ではないので、合祀墓は個別の墓地や墓石を建てる必要がなく、安く抑えられる点が大きなメリットです。

今回は、合祀の考え方とともに、合祀2つの種類と費用相場、選び方をお伝えします。

合祀の考え方

合祀墓は特徴を理解して決めないと、埋葬当日になって再び迷い始めてしまったり、埋葬後に後悔することにもなりかねません。

「合祀墓」は、家族や一族以外の複数のご遺骨が、一同に埋葬されるお墓です。

合祀墓の目的や形によっては「供養塔」などとも言うでしょう。

そのため多くの人々がイメージする一般的なお墓とは違い、(最終的には)骨壷から遺骨を取り出し一つにまとめられる、と考えてください。

・他の遺骨とともに埋葬される

・(最終的には)骨壺から出されて埋葬される

・継承者が必要ない

・一般墓に比べて費用が安い

また現代の合祀は考え方として、家族に代わりご住職や墓地管理者が永代に渡って、その遺骨を供養するため、ほとんどの合祀墓に「永代供養」が付いています。

「永代供養」とは

●ここで「永代供養」とは、家族や子孫に代わり霊園などの墓地管理者が、ご遺骨の管理・供養を行う形のないものです。

・継承者が必要ない

・費用を安く抑えられる

・継続的な費用が掛からない(管理料など)

などなどがあります。

ただし、「永代供養」自体は形のないサービスなので、永代供養が付いた一般墓もありますが、これは合祀ではなく一般墓のカテゴリーで、費用面も一般墓と変わりはありません。

墓石代も掛かりますし、個別のお墓が建つ限り年間管理料も掛かりますが、継承者は必要がないでしょう。

・永代供養とは?費用・メリットについて

合祀墓のさまざまな呼び名

ひとつの供養塔に不特定多数の遺骨を骨袋から取り出して、一緒に合祀埋葬する考え方のお墓は、「合祀墓」以外にもいくつかの呼び名で、地域に親しまれています。

・合葬墓(がっそうぼ)

・合同墓(ごうどうばか)

・供養塔

・村墓

ですから合祀の考え方としては前述した「供養塔」も種類は同じです。

ただ「供養塔」と呼ばれる合祀の考え方では、例えば継承者が途絶えた無縁仏を埋葬する目的であったり、ひとつの目的の元で埋葬されている場合が多いでしょう。

「村墓(むらばか)」は合祀墓?

また古い集落ではしばしば「村墓」と呼ばれるものがあります。

ただし現代では個人単位でお墓を建てることができません。

そのため、これから建つ「村墓」に代わるものは、自治体が運営する公営墓地の合祀墓なります。

「友墓(ともばか)」は合祀墓?

また最近では「友墓」と呼ばれる、家族や親族以外の人々が一緒に埋葬されるお墓がありますよね。

確かに血縁関係を離れた人々がひとつのお墓に埋葬されますが、これは合祀の考え方とは少し異なります。

●友墓の場合は、友人や知人(墓友)でお金を出し合い一般墓を建てる形式です。

合祀の考え方はご住職や霊園など、墓地管理者の管理維持のもとで建てられた供養塔に、不特定多数の人々の遺骨が合祀埋葬され、合同で供養されるため、友墓とは意識が異なります。

・【大阪の終活】永代供養墓の登場で「墓友(はかとも)」急増!血筋にこだわらないお墓とは

「本山納骨(ほんざんのうこつ)」は合祀墓?

「本山納骨」とは真言宗や臨済宗など、特定の仏教宗派の寺院を統括する「総本山」に建てられた供養塔に、遺骨を合祀埋葬することです。

一般的にはその仏教宗派に熱心な信者が、本山納骨を行うとされますが、今では合祀墓のひとつとして選ぶ人もいるでしょう。

●その仏教宗派を信仰する人が納骨される点では、合祀の考え方とは少し異なるものの、現代では不特定多数の人々の遺骨が合祀埋葬されることについて、同じく捉える人も増えました。

ただし本山納骨への考え方は、その寺院のご住職や仏教宗派の考え方によっても違います。

「信者の供養を助ける」意味合いでは同じ寺院が多いため、納骨時一度の費用(約10万円ほど~)で、その後のお布施や年間管理料は必要のない総本山が多いです。

・【大阪の墓じまい】本山納骨とは?永代供養3つの選択肢と費用目安、チェック事項を解説

合祀2つの埋葬方法

合祀の考え方として、他の遺骨とともに合祀埋葬されて永代に渡り合同で供養されますが、最初の一定年数は個別で遺骨を安置する選択肢もあります。

(1)最初から合祀

(2)一定期間は個別安置し、合祀

「継承者の目途が立たないため無縁仏にならないよう、後々は合祀したいが、子どもが生きている間は、個別安置をして欲しい」と望む人が増え、一定期間は遺骨を個別安置する永代供養を付けた合祀の考え方が広がりました。

(1)最初から合祀

(2)一定期間は個別安置し、合祀

①個別安置の一定期間とは

ただここで、一定期間だけ個別安置される場合の「一定期間はどれくらい?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。

実は施設によって個別安置期間は大きく幅があるのですが、個別安置期間が長いほど、料金も高くなる傾向です。

●回忌法要を区切りとする寺院や施設が多い傾向です。

…多い年数には、1年/3年/7年/13年/15年/25年/33年などがあります。

合祀までの期間を決める考え方として、「悲しみが癒えるまで、グリーフケア期間は個別安置したい」「合祀を熟考する期間が欲しい」人は3年/7年などを選ぶ傾向です。

一方でお墓を持たないものの合祀の考え方ではなく、一般墓の代用として利用している人は、個別安置期間の長い25年/33年などを選び、期間内に子どもや孫が契約更新を行う方法を選びます。

・【納骨堂まとめ】納得できる納骨堂を選ぶ基礎知識。種類の違いや費用相場5つのポイント

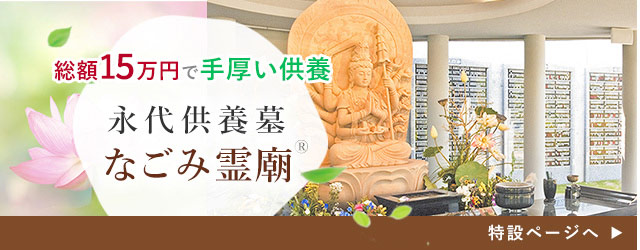

合祀墓の費用目安

一般墓を建てる場合、2022年現代では平均的に約125万円~150万円、先祖代々墓になると約200〜300万円ほどです。(区画の広さや墓石の大きさの違いなど)

2021年1月~同12月に実施された調査では、一般墓の平均的な建墓費用は158.7万円でした。

なかには「ワンプレート墓石」などの安価なものもありますから、昔ながらの一般墓を建てようとすると、より高めであることが分かります。

①一般墓…相場150万円~300万円/1基

②合祀墓…相場3万円~30万円/1柱

この一般墓の相場に対して合祀墓の相場は約3〜30万円/1柱ほどですので、比較的安く購入できるでしょう。

合祀の予算を立てる注意点

ここで注意したいポイントは、一般墓と合祀墓では料金の仕組みが違うことです。

・一般墓…1基ごとに予算建て(6~8人/1基)

・合祀墓…1柱ごと

例えば1柱の遺骨を納骨する場合、一般墓で160万円掛かるのであれば、合祀墓で25万円かけても充分に割安です。

けれどもお墓の改装(引っ越し)などで8柱のご遺骨を埋葬するのであれば、一般墓でも160万円÷8柱=20万円/1柱ですので、結果的に合祀墓の方が高くなることもあります。

①160万円の一般墓に8柱…20万円/1柱(160万円)

②25万円/1人の合祀墓に8柱…25万円/1柱(200万円)

ただし一般墓は合祀墓と違い、年間管理料が掛かります。

また永代供養を付けた一般墓であっても、維持・管理が必要です。

このような維持管理の手間暇や、ランニングコストは掛かるでしょう。

・大阪でお墓を建てる予算はどれくらい?墓地代・墓石・年間使用料まで建墓費の内訳を解説

合祀墓の内訳

合祀墓にかかる費用は以下をご覧ください。

①永代供養料

②納骨料

③彫刻料

合祀にかかる費用の大半は、永代供養料が占めています。

3万円〜30万円と幅広い金額ですが、施設によって金額幅は広く、その違いは納骨後の供養の頻度やサービス、墓碑や墓石への彫刻料や、個別安置期間の有無などがあるでしょう。

現代、合祀が選ばれる3つの理由

その昔「合祀」と言うと、お墓を建てる十分な予算がない家が選ぶイメージがありました。

けれども現代は合祀の考え方が広まり、「敢えて合祀を選ぶ」人がほとんどです。

例えば終活では「残された家族に迷惑はかけられない…」と合祀を選ぶ人が多くいます。

一方で遺族が選択したケースでは、突然の訃報で経済的な理由から合祀を選ぶケースだけではなく、後々の継承者がいない問題が増えました。

(1)家族に負担をかけたくない

(2)費用を抑えたい

(3)やむ得ず合祀

近年ではお墓の継承者問題が深刻化しています。

霊園でも継承者がいないまま、年間管理料も未納が続き、やむを得ずお墓を撤去して無縁塔などへ埋葬するご遺骨も少なくありません。

このような状況から「後々の管理や維持が難しく、無縁仏になるよりは…」と、しっかりとご遺族によりお供養されながら、合祀墓を選ぶケースも増えています。

(1)家族に負担をかけたくない

墓主になるとお墓の維持管理費などの経済的負担はもちろんのこと、一族の法要事を施主として取り仕切らなければなりません。

●以前は家督制度があり、お墓とともに家の財産も相続しましたが、現代の法律では、相続人は均等に財産を分配します。

…そこで「ただ墓守の負担が掛かるだけで、得なことは何もない」と、合祀墓の生前契約を済ませる人が増えました。

確かにお墓は相続税の課税対象ではありません。

けれども維持管理費、墓主としての責任、精神的・肉体的な負担が掛かります。

(2)費用を抑えたい

その昔は寺院墓地にお墓を建てることが一般的で、立派な先祖代々墓を建て、家督とともに代々継承する価値観が当たり前でもありました。

けれども現代では、宗旨宗派を問わない民間霊園が増え、寺院墓地から離檀して、お墓を民間霊園へ改葬(ご遺骨の引っ越し)が増えるなか、「お墓が必ず必要」と言う価値観が薄れています。

●まとまった建墓費用がない場合の選択肢

・メモリアルローン

・納骨堂

・手元供養

・合祀墓(費用を抑えた葬送)

…などなどの選択があるなか、今では無理をしない合祀の考え方が増えました。

メモリアルローンで借金を重ねるよりも、経済的に無理のない暮らしのなかで、心の供養を重視した供養の形が広がっているためです。

・合祀墓は約3〜30万円が相場

・お墓自体の維持費も不要

このような事情から、仮にまとまった費用がない状態でも、メモリアルローンを組むことなく、リスクや無理のない葬送の形として、合祀墓が選ばれています。

(3)やむを得ず合祀

最後に

合祀の考え方は、親族や家族以外の見ず知らずの人々とも、一緒に埋葬される葬送です。

昔は「知らない人と一緒に眠るなんて!」などの声もありましたが、最近では「ご遺骨と魂は別(別の場所にある)」として、合祀を選ぶ考え方が広がっています。

また近年の合祀を選ぶ考え方には、①継承者がいない②お墓の管理ができないために、墓じまいによる合祀も多いです。

合祀により無縁仏になる心配はなく、継承者も必要ありません。

民間霊園など定期的に合同供養を行っているので、このような合同供養への参列も可能な霊園も多いです。

まとめ

合祀墓ってなに?費用目安と選ばれる3つの理由

●合祀墓とは

・他のご遺骨と一緒に埋葬

●費用目安

・約3万円~30万円

●選ばれる3つの理由

(1)家族に負担をかけたくない

(2)費用を抑えたい(まとまった予算がない)

(3)やむ得ず合祀(継承者がいない)

お電話でも受け付けております