家族のみで納骨する方法や服装マナーとは?タイミングで服装は変わる?費用目安も解説!

・納骨式はどうやって行う?

・家族のみで納骨する服装は?

・家族のみの納骨式の費用相場は?

近年では家族のみの納骨式が増えました。

葬儀社に依頼せず納骨式を行う時は、初めて身内を亡くした時など、納骨式の仕方や手順、家族のみの納骨で着る服装が分からず、戸惑う家族も多いでしょう。

本記事を読むことで、初めて家族のみでの納骨の仕方や、服装マナー、納骨式の費用目安が分かります。

家族のみで納骨をする仕方は?

◇菩提寺や霊園と相談をして、日程調整をしましょう

家族のみで納骨する時には、1ヵ月前から準備が必要です。

お墓が寺院墓地にあるならば、その寺院は菩提寺にあたりますので、納骨法要は菩提寺のご住職に依頼します。

お墓が霊園や公営墓地にあるならば、特定の菩提寺がない家が多いでしょう。

家族のみで行う納骨式では、読経供養を依頼しないカジュアルなものもあります。

僧侶を手配する場合は、霊園や石材業者に相談もできます。

| <家族のみで納骨をする準備> | |

| ①石材店に依頼すること | ・お墓に字の彫刻 ・お墓の開閉 |

| ②日程調整 | ・僧侶の手配 ・墓地管理者に確認 (遺骨埋葬許可証の提出) |

納骨式までにお墓には故人の名前や享年など、字の彫刻(字掘)を依頼しましょう。

字の彫刻を依頼する費用目安は約2万円~4万円、墓石業者は霊園に相談すると紹介してくれます。

一般的な納骨の仕方は?

◇日本の風習では、四十九日法要で納骨を行います

日本の昔ながらの風習では、四十九日法要の後に納骨式を行いますが、納骨先がない場合もあるでしょう。

基本的に納骨に期限はありませんが、百箇日や一周忌など、年忌法要と一緒に納骨式も執り行うことで、参列者へのご案内や法要後の会食「お斎(おとき)」などの手間暇を省略することができます。

| <納骨式までの手続き> | |

| ①役所 | ・死亡届(死亡診断書)の提出 ・火葬埋葬許可証を受け取る |

| ②火葬場 | ・火葬 ・遺骨埋葬許可証を受け取る |

| ③墓地管理者 |

●スケジュール調整 ・遺骨埋葬許可証の提出 ・石材業者へ作業の依頼 ・僧侶の手配 |

納骨式では一般的に、僧侶に読経供養を依頼しますが、僧侶には読経供養へのお礼としてお布施を包んでお渡ししてください。

お布施を包む目安は約3万円~5万円、四十九日法要と併せるならば、2回の読経供養に対してのお礼になるので、約5万円~10万円ほどが相場です。

・【図解】お布施マナーとは?封筒や書き方、金額は?お札の入れ方・渡し方もイラスト解説

納骨式の服装は、時期で変わる

◇四十九日までの忌中に行う納骨式の服装は、喪服が基本です

四十九日法要までの忌中は、まだ故人の魂が成仏しておらず、あの世とこの世を彷徨う時期とされ、親族は故人が極楽浄土へ成仏するよう、追善供養を行います。

この時期に執り行う納骨式の服装は、基本的に家族も参列者も喪服の着用が基本的なマナーですが、ご遺族は葬儀のような着物などの正喪服である必要はないでしょう。

納骨式の時期や立場で違う服装選びの判断として、理解しておきたい事柄が喪服の格式です。

喪服の格式には正喪服・準喪服・平服(略式喪服・略喪服)があります。

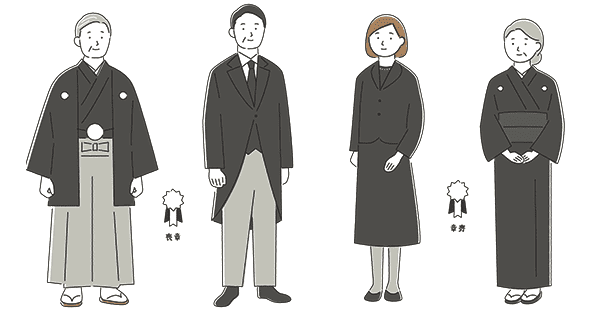

喪主(施主)が着る正喪服

◇「正喪服」とは、最も格式が高い喪服です

正喪服は最も格式が高い喪服を差しますが、社会的地位で判断するのではなく、故人との関係性が近い身内が着用します。

そのため喪家が着用する喪服であり、参列者が着用しないのがマナーです。

| <正喪服とは> | |

| [着るシーン] | ・葬儀 ・喪中の法要 |

| [着る人] | ・喪主(施主) ・三親等までの親族 |

| [男性] | |

| ●和装 | ・黒紋付き羽織袴 |

| ●洋装 | ●黒 ・モーニングコート |

| [女性] | |

| ●和装 | ・黒無地着物 |

| ●洋装 | ●黒 ・アフタヌーンドレス ・ワンピース ・アンサンブルなど |

基本として一周忌までの喪中である身内は正喪服を着用するとされますが、現代では通夜・葬儀が過ぎた四十九日法要以降は、準喪服で参列する人が増えました。

女性による洋装の正喪服は黒いアフタヌーンドレスなどがありますが、準喪服との大きな違いはスカート丈です。

スカート丈が長くなるほど、格式が高くなります。

参列者が着る準喪服

◇「準喪服」とは、一般的に参列者が葬儀で着る喪服です

「準喪服」は正喪服に準じた、格式ある喪服を指します。

お通夜や葬儀、一周忌までの喪中に行う法要において、喪主や親族、一般参列者まで、多くの人々に着用される喪服です。

正喪服との大きな違いは、比較的流行を取り入れたデザインも問題ないこと、スカート丈がひざ下あたりのミディアム丈になること、などがあります。

※詳しくは四十九日前に行う納骨式の服装の項で解説します。

平服は略式喪服です

◇「平服(略式喪服)」とは「礼装ではなくて良い」の意味があります

納骨式のご案内状に服装について、「平服でお越しください」などの一文を見つけることがありますよね。

弔事における「平服(へいふく)」とは、略式喪服(略喪服)を差し、普段着ではありませんので注意をしてください。

結婚式なら少しカジュアルな略礼服、弔事では軽装の略式喪服(略喪服)を目安とするため、男性であればダークスーツ、女性であれば黒や深い落ち着いた色目のワンピースやアンサンブルなどです。

※詳しくは四十九日以降に行う納骨式の服装の項で解説します。

・喪中と忌中の違いとは?やってはいけないことは?初詣や七五三、お祭りに行ってもいい?

四十九日前に行う納骨式の服装

四十九日前の納骨式:男性の服装

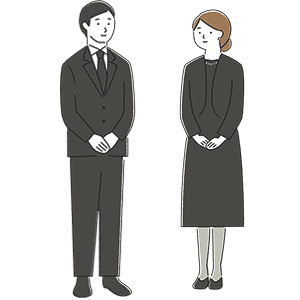

◇男性の準喪服はブラックスーツです

忌中に行う納骨式で、男性の服装は準喪服として、光沢のないブラックスーツ、ブラックタイ、白いYシャツを着用します。

| <男性の準喪服> | |

| [服装] | |

| ①ブラックスーツ | ・漆黒色 ・光沢のない布地 |

| ②白いYシャツ | ・無地 ・レギュラーカラー |

| ③黒いネクタイ | ・無地 ・光沢のない布地 |

| ④足元 | ・黒い靴下 ・黒い内羽根式 (光沢のない靴) |

| ⑤注意点 | ・金の金具は避ける ・デザイン性のないもの ・派手な時計を避ける ・結婚指輪のみ |

先の尖ったデザインの革靴や、金具の付いたデザインなどは避け、時計もできれば外して華美にならないよう注意をします。

ビジネススーツとは異なるのでご注意ください。

喪主(施主)や親族は正喪服が伝統ですが、最近は準喪服であるブラックスーツを選ぶ方が多くなっているので、立場に関係なく準喪服は着用できます。

四十九日前の納骨式:女性の服装

◇女性の準喪服は、黒のワンピースやアンサンブルなどです

四十九日前の忌中に行う納骨式では、女性の服装も準喪服が基本となり、光沢のない黒のワンピースやアンサンブルを着用します。

足元は約5cm以下のパンプスを履きますが、墓地の状況によっては転びやすくなるため、ヒールを低く抑えて、歩きやすいよう整えると良いでしょう。

| <女性の準喪服> | |

| [服装] | |

| ①光沢のない黒いスーツ | ・ワンピース ・スーツ ・アンサンブル ・パンツスーツ |

| ②スーツのインナー | ・黒で統一 |

| ③スカート丈 | ・ミディアム丈 (ひざ下、ふくらはぎ丈) |

| ④袖丈 | ・五分~長袖 (夏場は半袖も可) |

| ⑤足元 | ・透ける黒ストッキング ・光沢のないパンプス (ヒール丈3cmほど) |

| ⑥アクセサリー | ・パールの一連ネックレス ・パールのひと粒イヤリング |

| ⑦注意点 | ・髪の毛は束ねる ・お化粧は片化粧 (シンプルに抑える) ・ネイルは控える |

納骨式での女性の服装も男性と同様に、華美にならぬよう光沢のある素材や金具類は避けて、バッグやハンカチも光沢のない黒、できれば布製品を持参します。

四十九日以降に行う納骨式の服装

◇一般参列者は基本的に、平服(略式喪服)でも失礼にはあたりません

四十九日法要以降の納骨式の服装は、一般参列者であれば、基本的に平服(略式喪服)でも問題はありません。

ただ主催する施主や親族と一般参列者では、納骨式に参列する服装も異なるため、注意が必要です。

| <四十九日以降の納骨式の服装> | |

| [服装] | |

| ①施主や親族 | ・喪中は喪服が一般的 (一周忌までの1年間) |

| ②一般参列者 | ・平服(略式喪服)でも可 |

納骨式の服装を判断するには、他の参列者や施主・親族の方々と、喪服の格式や服装を合わせることも大切になります。

例えば施主や親族が平服(略式喪服)だったのに、一般参列者が喪服で参列してしまうと、施主や親族よりも格式が高くなってしまい、浮いてしまうでしょう。

納骨式の服装は宗派や家庭、地域の習慣もあるため、不安があれば年配の親族や、菩提寺のご住職などに、事前に確認すると安心です。

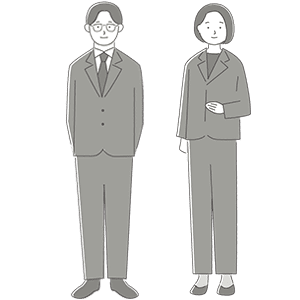

四十九日後の納骨式:男性の服装

◇男性の平服(略喪服)はダークスーツです

男性の平服(略喪服)は、畏まった営業職の方々が着るような濃紺などのダークスーツ、もしくはリクルートスーツなどが当てはまります。

| <四十九日後の納骨式:男性の服装> ●平服(略喪服) |

|

| [服装] | ・ダークスーツ |

| [色] | ・濃紺や紺色 ・黒 ・ダークグレー …など |

| [柄] | ・無地が基本 |

| [Yシャツ] | ・白無地 ・レギュラーカラー |

| [ネクタイ] | ・黒無地 ・地味なデザイン |

| [靴下] | ・黒無地 |

| [靴] | ・マットな黒の革靴 |

基本的には模様の入っていない無地のダークスーツですが、薄く目立たないほどのピンストライプなどを着て参列する人もいます。

ただし平服(略喪服)であっても小物類のマナーは準喪服に倣うため、ベルトなどのバックルは金具のないシンプルなデザインで、ネクタイはカジュアルすぎないワンノット、くびれを作る結び方は避けましょう。

四十九日後の納骨式:女性の服装

◇女性の平服(略喪服)は、ダークカラーのお出かけ着です

女性の平服(略喪服)も正式な喪服とは違い、濃紺やダークグレーなど、深く落ち着いた色のアンサンブルやワンピース、ツーピース、パンツスーツを選びます。

特に「平服で」と指定された納骨式では、準喪服を着用して、喪家よりも格式の高い服装にならぬよう、配慮をしましょう。

| <四十九日後の納骨式:女性の服装> ●平服(略喪服) |

|

| [服装] | ・アンサンブル ・ワンピース ・セットアップスーツ ・パンツスーツ |

| [色] | ・黒 ・濃紺 ・ダークグレー …など |

| [インナー] | ・ダークカラー |

| [足元] | ・黒い薄手ストッキング ・シンプルなパンプス ・ヒールは3cmほど |

ただし男性と同様に、小物類は準喪服マナーに倣います。

特に女性はバッグを持参しますが、バッグは光沢のない布製のものが良いでしょう。

バッグから取り出すハンカチも、白か黒の無地が基本で、控えめなレースや刺繍までです。

パンプスも足先が見えるオープントゥーは避け、シンプルなラウンドトゥーやスクエァトゥーなどを履きます。

家族のみの納骨式での服装は?

◇家族のみで納骨式を執り行う場合、親族にも配慮します

葬儀とは違い、納骨式の規模はもともと小さいものですが、本来参列する親族には配慮が必要です。

家族のみの納骨式で良いかどうかは、親族と相談するとトラブル回避にもなります。

●親族トラブル

「納骨式は多くの人を呼んだ方が、故人の供養になる」

「親しいのに、納骨式の案内が来なかった」

…などの理由で納骨式を済ませたことを伝えてから、思わぬトラブルになることもあるので、家族のみの納骨式を希望する場合には親族へも配慮しながら、丁寧にお断りの意思を伝えなければなりません。

けれども家族のみの納骨式は、事前に服装を示し合わせることも行いやすく、日程調整もしやすい点がメリットです。

家族だけで参列する場合の服装

◇家族間で納骨式の服装を合わせます

家族のみの納骨式では、服装を親族間で相談すると良いでしょう。

大切なポイントは、施主側・参列者側で納骨式の服装を合わせることです。

納骨式の服装に対する考え方は、それぞれ違います。

①忌明けから平服(準喪服)

・屋外のお墓で行うため

・家族のみで行うため

②1周忌までは準喪服

・喪に服する気持ちの表れ

家族の年長者や代表者が方針を決めて、全員の前で伝えると良いでしょう。

家族のみでもドレスコードに合わせて、故人への敬意を表します。

僧侶をお呼びする納骨式の服装

◇僧侶への敬意を払った服装で参列します

現代は読経供養のない納骨式も増えましたが、先祖代々墓など、菩提寺がある家では、まず菩提寺のご住職へ相談をすることがマナーです。

一方で菩提寺がなく公営墓地や民間墓地へ納骨する場合には、僧侶なしでの納骨式もあるでしょう。

●平服(略喪服)で整える

…家族のみの納骨式ではカジュアルスタイルも多いですが、僧侶をお呼びするならば、礼儀として、平服(略喪服)による納骨式が適切です。

またお墓にご遺骨を納骨するスペース「カロート」の蓋は、自分達で開けて納骨することも可能ですが、墓石は大変重いです。

費用は掛かりますが、事故防止のためにも墓石業者に依頼することをおすすめします。

家族のみの納骨式での服装は?

◇屋外で行う納骨式の服装は、暑さ寒さにも配慮しましょう

お通夜や葬儀など、屋内で執り行う法要では、現代は室内の冷暖房設備が整っていることが多いため、会場に着くと暑さ・寒さもしのげます。

特に高齢の親族が参列する納骨式では、簡易的な椅子を用意したり、日よけの黒傘などを準備して、体に負担のないよう配慮しましょう。

また辺境にあったり、墓地まで長く歩くようであれば、車なども手配します。

夏に行う場合

◇夏場は上着を脱いでも良いことをアナウンスしても良いでしょう

基本的に気温が高い夏場に納骨式を行う場合でも、服装マナーとして「上着を脱がない」とされます。

| <本来の夏場の服装マナー:注意点> | |

| [男性] | ・上着を脱がない ・(男性は)ネクタイを外さない |

| [女性] | ・腕や脚を露出しない ・黒のストッキングを履く |

そのため参列者側としては、納骨式の服装マナーに倣い、男性も女性も上着を着用して法要に参加しますが、近年は夏の温度が高く体に負担が掛かります。

施主側だった場合は、ご案内した参列者の年齢層などに配慮して、薄着での参列や、運動靴の着用など、ご案内状に一文を添えると良いでしょう。

冬に行う場合

◇冬場はコートを着用しても失礼にあたりません

気温が低い冬場は、スーツやアンサンブルだけでは寒い日もあるでしょう。

真冬の納骨式では、コートを着用しても問題はありません。

| <冬場の納骨式:コートマナー> | |

| [コート] | ●無地が適切 ・ビジネスコート ・礼服のコート |

| [色] | ●落ち着いた色 ・グレー ・濃紺 ・黒 …など |

コートはできれば無地を選び、柄や装飾、派手な色調は避けます。

黒で落ち着いた無地のコートは冠婚葬祭で役立つため、普段から準備をしておくと便利です。

納骨式の服装に多い質問

納骨式はお通夜や葬儀などとは違い、屋外の墓前で執り行う儀式になるため、墓地までの道程への不安もあり、納骨式の服装に対する質問は多いです。

ただお通夜や葬儀、一周忌などの法要のように、多くの参列者をご案内する、規模の大きな納骨式は少ないため、基本的には施主側へ相談をして、参列者のドレスコードを揃えます。

納骨式にパンツスーツはいいの?

◇光沢のない黒のパンツスーツを着用しても構いません

基本的に通夜や葬儀で着用する準喪服の場合、パンツスーツは一般参列者であっても、葬儀の裏方を手伝う、子どもの世話がある、などの事情がない限り、避けたい服装ではあります。

ただ納骨式の場合、墓地によってはお墓までの道程が厳しく、ヒールやスカートでは動きにくいこともあるでしょう。

また寒い地方や高齢の方、足の不自由な方なども、光沢のない黒のパンツスーツを着用しても、問題はありません。

子どもの納骨式の服装は?

◇子どもの納骨式での服装は、落ち着いた平服(略喪服)でも良いでしょう

就学前の子どもが納骨式へ参列する際の服装は、喪服である必要はありません。

就学後の子どもで学生服がある場合には、学生服を着用します。

黄色や赤などのポップな色調、キャラクター柄などは控えて、色があっても生成り色など、柄も目立たないシンプルなデザインを選びます。

・葬儀に子どもが参列する服装は?就学前の子どもと参列する持ち物、注意点やマナーを解説

納骨式の服装における注意点

平服(略喪服)で参列する納骨式の服装であっても、その他の小物や化粧などは、基本的に、お通夜や葬儀などで参列する際の喪服マナーです。

カジュアル過ぎたり、デザイン性が高い小物や髪型、華美なお化粧は避けて参列します。

また、納骨式ではご遺骨を納めるため、お別れを感じる人も多く、落ち着いていても涙がこぼれることもあるでしょう。

ハンカチも忘れずに持参することをおすすめします。

ハンカチは白か黒の無地、控えめなレースや刺繍までは大丈夫です。

アクセサリーは極力控える

◇男性の場合、アクセサリーは結婚指輪だけに留めます

女性がアクセサリーをつけるときは、パールならばマナー違反にはなりません。

平服には白いパール、喪服には黒いパールの使い分けも多いです。

前述したように、パールは必ず一連のものを選ぶようにしましょう。

平服指定であっても、アクセサリーをはじめとする装飾は、できる限り避けます。

化粧は薄い「片化粧」

◇納骨式での化粧は、普段よりも薄いメイクを心がけます

お通夜や葬儀、法要の席でもノーメイクは反対に失礼にあたるため、ごく薄いメイクでの参列が一般的です。

その昔は口紅を引かない「片化粧」とされましたが、現代は控えめな口紅を引く女性は多いでしょう。

チークや口紅は目立ちすぎない色を選び、カラーコンタクトやつけまつげは外し、片化粧を完成させます。

・お葬式のメイクマナー「片化粧」とは?パーツ別ポイント、アイシャドーやノーメイクは?

喪服の格式は合わせる

◇納骨式は参列者で服装の格式を合わせます

例えば施主は準喪服、他の家族は平服(略喪服)での参列になる事態は避けましょう。

事前に家族で話し合っておき、服装の格式を決めておくとともに、納骨式のご案内状を出すのであれば、服装に関する一文を添えます。

髪型は控えめにする

◇明るい髪色やカジュアルすぎる髪型は控えます

金色など、明るい色の髪は当日のみ黒くなるヘアスプレーなどで対応し、できる限りシンプルな髪型が適切です。

肩以上の長い髪はシンプルな黒いゴムで後ろにまとめ、髪の毛はあまり遊ばないよう、整えましょう。

男性はワックスなどを使用すると整えやすく便利です。

納骨先で違う服装と供養方法

◇ご住職をお呼びする納骨は、畏まった服装を意識しましょう

家族のみの納骨式は、必ずしも準喪服などで整える必要はありませんが、僧侶をお呼びして納骨法要を依頼するならば、服装は落ち着いた色で整えた平服が適切です。

ただし山林奥深くに埋葬する「里山型樹木葬」や、僧侶をお呼びしない納骨式であれば、参列する家族でドレスコードを示し合わせた後、動きやすいカジュアルな服装で整えても良いでしょう。

①納骨堂へ納骨する服装

◇納骨堂に納骨する費用目安は、約10万円~150万円です

納骨堂は遺骨を個別に収蔵するスペースを提供する屋内型施設となり、その種類はロッカー型・仏壇型・ビル型(自動搬送型)・位牌型とさまざまなものがあります。

納骨堂で永代供養をすると、一定期間は個別に遺骨を収蔵し供養され、契約した一定年数が経ったら、施設内の合祀墓(永代供養墓)へ、他の遺骨と一緒に合祀される仕組みです。

屋内施設なので家族のみで納骨式を執り行う人が多く、服装もカジュアルで揃える家族もいます。

②合祀墓(永代供養墓)へ納骨する服装

◇合祀墓(永代供養墓)の費用目安は、約10万円~30万円です

合祀墓(永代供養墓)とは、他の遺骨と一緒に遺骨を合祀埋葬するための供養塔となり、遺骨を供養する方法としては、最も安い選択肢になるでしょう。

遺骨は骨壺や骨袋から取り出して、ひとつの場所に合祀埋葬されます。

そのため合祀墓(永代供養墓)に納骨する時は、事前に家族親族と相談しましょう。

納骨する時の服装も、比較的カジュアルな人が多いです。

③寺院墓地で納骨する服装

◇寺院墓地での納骨する費用目安は、約20万円~100万円です

寺院墓地で納骨する場合は、それが永代供養であっても、落ち着いた色合いで整えた畏まったお出かけ着「平服」で参列すると良いでしょう。

「永代供養」とは、遺骨の供養や管理を墓地管理者に任せることです。

霊園や寺院などの墓地管理者が家族に代わり、永代に渡って遺骨を供養してくれるので、維持管理の負担がなくなり、継承者を立てる必要がありません。

寺院墓地に納骨する場合、永代供養であれば費用相場は約20万円~100万円、永代供養料の他に戒名料や彫刻料、入檀料などがかかります。

④自然葬で納骨する服装

家族のみの納骨式で注意すべきこと

◇家族のみで納骨する場合にも、親族にはご案内をします

家族のみで納骨する場合にも、故人と関係性が深い親族や、生前に親しくしていた知人友人へは、納骨式のご案内をすると安心です。

納骨式を済ませてから「ぜひ参列したかった」と言われても、対応できません。

事前にご案内状を出したり、電話をするなどして、参列の有無を確認します。

「ごく少数で納骨したい」場合には、納骨式を済ませた旨を伝えた挨拶状を出す流れが一般的です。

後々悔恨を残さないためにも、事情を説明し理解してもらいましょう。

菩提寺があれば納骨供養を行う

◇寺院墓地にお墓が建つ場合、ご住職に納骨法要を依頼します

家族のみで納骨を済ませる場合、宗旨宗派にこだわりがなければ納骨法要(読経供養)を省略することも少なくありません。

霊園や公営墓地は特定の菩提寺がないため、納骨法要がなくても問題はないでしょう。

けれども寺院墓地にお墓が建つ場合、一般的にその寺院は「菩提寺」にあたります。

納骨にあたり菩提寺に法要を依頼しないことは、ご住職に失礼ですので、家族のみの納骨であっても、ご住職に納骨法要を依頼してください。

・「檀家」とは?かかる費用や義務、檀家になる・やめるには?檀家にならず法要はできる?

お墓の開閉は石材業者に依頼します

◇お墓の開閉は石材業者に依頼すると安全です

家族のみで納骨をする場合、法的には自分達にお墓の開閉をしても良いのですが、墓石の扉なので大変重く、怪我のリスクを伴います。

遺骨を納骨する納骨室「カロート」の扉は約50キロ~100キロとも言われ、納骨後には扉部分の修理修繕を行う可能性もあります。

法要はできる限り行いましょう

◇永代供養を済ませた後でも、法要を執り行うことができます

家族のみで納骨を済ませた場合でも、四十九日法要や年忌法要などの法事法要は、でき得る限り執り行うようにしましょう。

施主として負担が大きいならば親族に協力を仰いだり、法要をまとめて行う「繰り上げ法要」も可能です。

故人を偲び追悼しながら供養をすることで、故人は成仏し、生きる者は大切な家族を亡くした哀しみから、少しずつ回復します。

家族で納骨をする費用相場

◇納骨にかかる費用相場は、約5万円~20万円ほどです

僧侶をお呼びした納骨法要を省略した家族のみの納骨では、かかる費用も安くなるでしょう。

参列者をご案内して納骨式を執り行う場合、その規模によって費用は変わります。

| <納骨式にかかる費用項目> | |

| ①お布施 | …約3万円~5万円 |

| ②お墓の開閉 | …約3万円~5万円 |

| ③会食(お斎) |

…約5千円~2万円/1人 |

| ④諸経費 |

…約2万円 |

諸経費には納骨式にあたり供えるお供え物やお花代、参列者に納骨式のご案内をハガキや封書でする場合の代金などです。

納骨式に香典は必要?

◇納骨式に参列する際は香典を持参します

納骨式に案内されたら親族であっても香典をお渡しするのがマナーです。

御案内状などに「香典を辞退します」とあった場合には、香典は控えましょう。

香典相場は約3千円~10万円ほど、故人との関係性が深い、年齢が故人や喪主よりも高い場合には、香典相場も高くなりますが、無理をした多く包む必要はありません。

読経供養にはお布施が必要

◇読経供養を依頼したらお布施を必ず用意します

納骨式に僧侶をお呼びして読経供養を行うのであれば、お布施は用意して、僧侶控室でご挨拶をする時にお渡しします。

お布施を包む目安は約3万円~10万円、菩提寺のご住職であれば、高齢の親族などに相談をして、どのくらいの金額を包んでいるかを確認しましょう。

また霊園や公営墓地などで、僧侶に出張を依頼した場合には、御車代を約3千円~1万円、会食(お斎)に僧侶が欠席される場合には、御膳代約5千円~2万円を、別封筒にお包みします。

まとめ:納骨式の服装は、忌中か忌明けかで変わります

家族のみでの納骨では、参列者で話し合い格式を揃えることが大切です。

ご案内が来た場合にはドレスコードが記載されていないか確認し、できれば施主やご遺族に確認しておくと良いでしょう。

ただし屋外で行う納骨式は、参列者の体調を最優先します。

寒さの厳しい冬場は、控えめなカーディガンやコートを持参しても良いです。

一方、夏場の喪服は熱中症に注意をします。

適度な水分補給を心がけ、施主側も体調を考慮したアナウンスや、臨機応変な対応が求められるでしょう。

お電話でも受け付けております