【2026年版】花まつりとは?4月のいつ何をする?意味や由来、稚児行列も解説

◇花まつりは、4月にお寺で行われる仏教行事のひとつです。

名前は聞いたことがあっても、

「いつ行われるの?」

「何をする行事なの?」

と、詳しい内容までは知らない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、2026年の花まつりについて、行われる日程や意味、由来、当日の行事内容を分かりやすく解説します。

稚児行列や甘茶の風習についても紹介しますので、花まつりを初めて知る方の参考になれば幸いです。

花まつり(花祭り)とは

◇「花まつり(花祭り)」とはお釈迦様の誕生日を祝う誕生祭です

…花まつり(花祭り)は「灌仏会(かんぶつえ)」「仏誕会(ぶったんえ)」ともよばれます。

仏教には浄土真宗や浄土宗、真言宗などさまざまな宗派はあるものの、花まつり(花祭り)を始めとする、お釈迦様の人生の転機となった仏教三大法会(さんだいほうえ)は、ほとんどの宗派で執り行われることでしょう。

では「仏教三大法会」とは、どのような行事を指すのでしょうか?

仏教3つの法会を、流れとともに読み解くことで、より花まつり(花祭り)の意味が分かってきます。

仏教三大法会①涅槃会(ねはんえ)

◇「涅槃会」とは、お釈迦様の命日(2月15日)です

涅槃会(ねはんえ)の涅槃(ねはん)は、お釈迦様が亡くなった(入滅された)ことを差します。

そのため「涅槃(ねはん)に入る」は亡くなった(入滅された)日、命日です。

毎年旧暦2月15日が涅槃会(ねはんえ)とされ、新暦祭では3月15日頃に行います。

また京都や奈良の寺院では、涅槃会(ねはんえ)にお釈迦様の最期を描いた仏教が「涅槃図(ねはんず)」が開帳されることでも有名です。

・涅槃会の意味と2026年の行事内容|団子撒きの由来と楽しみ方

仏教三大法会②灌仏会(かんぶつえ)とは

◇「灌仏会」がお釈迦様の誕生日(4月8日)、花まつり(花祭り)です

お釈迦様が誕生した姿「誕生釈迦仏(たんじょうしゃかぶつ)」は有名ですよね。

「誕生仏(たんじょうぶつ)」とも言われます。

蓮の花の上にお釈迦様が立ち、右手が御天を指で指し示し、左手は反対の地を差し示す姿です。

お釈迦様は誕生してすぐ、7歩歩いて「宇宙のなかで (天の上や下をもってしても)私より尊いものはいない」と言う意味を持つ「天上天下唯我独尊(てんじょうてんがゆいがどくそん)」と言ったと伝えられます。

・【2026年4月 年中行事カレンダー】桜満開予想・花まつり・十三まいりの日程まとめ

仏教三大法会③成道会(じょうどうえ)

◇「成道会」は、お釈迦様が悟りを開いた日(12月8日)です

「臘八会(ろうはちえ)」とも言われ、菩提樹の元35歳でお釈迦様が悟りを開き、仏陀(ぶっだ)として生まれ変わった日とされます。

京都では大根を炊いてふるまう行事などがあるでしょう。

灌仏会はお釈迦様がこの世にお生まれになった誕生祭ですが、成道会は悟りを開き、生まれ変わった日となります。

花まつり(花祭り)ではいつ、どんな行事があるの?

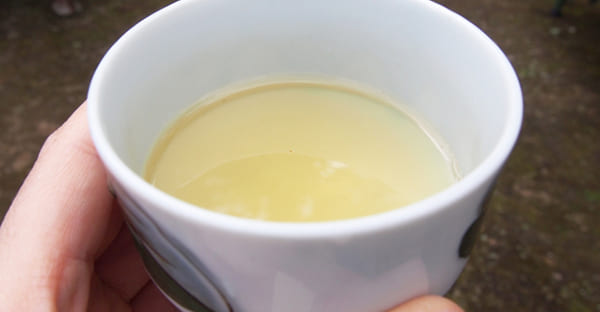

◇花まつり(花祭り)では、お釈迦様の仏像へ甘茶をかけます

花まつり(花祭り)の有名な行事は、花に囲まれたお釈迦様の仏像に甘茶をかける行事です。誕生仏の頭から体へと甘茶をかけた後、参拝に訪れた人々も甘茶をいただきます。

お釈迦様の仏像は「誕生釈迦仏(たんじょうしゃかぶつ)」「誕生仏(たんじょうぶつ)」と呼ばれ、お釈迦様がお生まれになった時の様子から、花々に彩られているでしょう。

これが花まつり(花祭り)の正式名称「灌仏会(かんぶつえ)」の由来です。灌仏会の「灌(かん)」は、「灌水(かんすい)」「湯灌(ゆかん)」など、水をそそぎかける、流し入れる意味があります。

●またお釈迦様の母「摩耶」は、お釈迦様を妊娠する前に白い像が自分の体に入っていく夢をみたとされ、白い像を祀る花まつり(花祭り)もあります。

この白い象は普通の象ではなく牙が6本あったとされ「六牙の白象(ろくげのびゃくぞう)」として有名です。お釈迦様がお生まれになった時の様子は、後ほど詳しく解説します。

花まつり(花祭り)はいつ・毎年何日?

花まつり(花祭り)がいつ行われるかは、毎年4月8日に釈迦牟尼仏陀の誕生日です。この日は多くの寺院で特別な法要が行われ、参拝者が訪れます。

祭りの象徴として、花で飾られた「花御堂」が設置され、参拝者は釈迦像に甘茶をかける「灌仏」の儀式を行います。

これは、釈迦の誕生時に天から甘露の雨が降ったという伝説に由来します。花まつり(花祭り)は、仏教徒が釈迦の誕生を祝うとともに、仏教の教えを再確認する重要な機会であり、各地で様々な行事やイベントも開催され、多くの人々が参加しています。

なぜ花まつり(花祭り)イベントで甘茶をかけるの?

◇甘茶は不老不死を司る神様の飲み物「甘露」の代わりです

お釈迦様の誕生仏に甘茶をかける由来は諸説ありますが、多く語られるものは、甘茶は一度飲むと不老不死の力を得る「甘露(かんろ)」の代わりとされます。

お釈迦様の誕生仏に甘露(甘茶)をかけるのは、生まれたてのお釈迦様の産湯ともされてきました。

これは、お釈迦様の誕生を祝いに天からおりてきた龍の言い伝えからきています。

「お釈迦様がご誕生になると、九頭の龍(九頭竜)がお祝いに天からおりてきました。

そして産まれたばかりのお釈迦様を祝い、甘い水を吐き出します。

人々は、九頭竜から吐き出された甘い水「甘露」を産湯に使ったのです。

こ九頭竜が吐き出した甘露を甘茶に見立てています。この他、甘茶には「上に立つ物が良い時代をつくり、平和な世の後に甘い露(甘露)が降る」とも言い伝えられてきました。

では「甘茶」とはなに?

◇「甘茶」はヤマアジサイ(山紫陽花)などの変種です

甘茶は生薬としても知られる、ヤマアジサイ(山紫陽花)やガクアジサイ(額紫陽花)の変種となります。

●砂糖を使用していないのに、その甘さは400倍~800倍!

…甘茶の甘さの正体は「ズルチン」と呼ばれる成分で、砂糖に代わる甘味のひとつとして、日本薬局方では薬用甘味料に登録されています。

甜茶(てんちゃ)も甘いお茶として有名ですが、甜茶はよく「紅茶にお砂糖を加えた味わい」と言われ、甘茶は「麦茶にお砂糖を入れた味わい」と言われるのが、甘さの違いです。

花馬祭りと花まつり(花祭り)は違う

花まつり(花祭り)の「稚児行列」とは

稚児行列は、花まつり(花祭り・灌仏会)において行われる、色鮮やかな伝統行事です。子どもたちが華やかな衣装を身にまとい、町を練り歩く姿はとても印象的で、この行事には子どもたちの健康と健やかな成長を願う祈りが込められています。

①稚児行列の目的

お釈迦様の誕生を祝うこと、子どもたちの成長と健康を祈願すること、そして仏教の教えに触れ、仏様に仕える意味を学ぶことです。

②お寺での事例

③稚児行列の歴史と背景

お釈迦様の誕生に関する伝説では、マーヤ夫人が白い象が体に入る夢を見たとされ、これにちなんで白い象と共に行進する伝統が生まれました。また、花で飾られた小さな堂「花御堂」にお釈迦様の誕生仏を乗せ、この行列はルンビニーの花園を再現しています。

このように、稚児行列は日本各地で地域の特色を活かしながら行われ、仏教の伝統と文化を次世代へ伝える大切な役割を果たしています。

なぜ「花まつり(花祭り)」と言われるの?

◇お釈迦様は、花々が咲き誇る場所で産まれたためです

お釈迦様が誕生した場所は、花々が美しい庭園「ルンビニー園」でした。

またお釈迦様の御誕生には、「天上天下唯我独尊」にまつわる有名な逸話があります。

逸話ではお釈迦様は生母「摩耶(まや)夫人」の右脇から産まれたとされ、産まれてすぐに7歩、歩きました。

お釈迦様は歩いた後、御天と御下を指差して「天上天下唯我独尊(てんじょうてんがゆいがどくそん)」とおっしゃったとされます。

花まつり(花祭り)で彩られる花々は、ツバキや桜、レンギョウなどです。

お釈迦様のお誕生日祝いなので、普段供える仏花とはまた違う、カラフルだったり可愛らしい、華やかな花々を供える寺院が多いでしょう。

また寺院では、花まつり(花祭り)に檀家さんや地域の人々が参加し献花をする様子が伺えます。もちろん、供物でも問題はありません。

お釈迦様の「天上天下唯我独尊」とは?

◇天上天下に唯一の人間であることを指します

世間では「俺様」なイメージが強い「天上天下唯我独尊」ですが、本来の意味はそうではありません。

誰もが天上にも天下にもどこにもいない、この世でただひとりの誰とも代わることのない人であることを指します。

そして誰もが、その命そのままに尊く、何も加える必要がない存在であることです。

「唯我独尊」が「我はただひとり、この世に自分より尊い者はいない」と訳されるため、俺様なイメージが付きまといますが、違います。

お釈迦様はご誕生の時に、ただひとりの私だけが尊い「天上天下唯我独尊」を発見したお言葉です。

花まつり(花祭り)の桜

花まつり(花祭り)は、釈迦の誕生を祝う行事で、日本各地の寺院で行われます。この祭りでは桜が特に重要な象徴として扱われ、桜の美しさと儚さが仏教の無常観と結びついています。

寺院では桜の装飾が施され、桜の木の下で行事やイベントが催されます。参加者は桜を楽しみながら、仏教の教えに思いを巡らせます。

また、桜の花びらを浮かべた甘茶が振る舞われることもあります。桜は花まつり(花祭り)に彩りを添えるだけでなく、自然と仏教の結びつきを体感させ、生命の尊さや儚さを感じさせます。

この時期にお寺を訪れることで、花まつり(花祭り)の本質に触れることができるでしょう。

誕生仏を囲む、ルンビニー園を模した「花御堂」

◇花まつり(花祭り)では花御堂に誕生釈迦仏を祀ります

お釈迦様がお生まれになった、色とりどりの花々が咲き誇る「ルンビニー庭園」を模した姿が、花まつり(花祭り)に寺院で見る「花御堂(はなみどう)」です。

花まつり(花祭り)で寺院では、花々で敷き詰めた花御堂の中央に誕生釈迦仏を祀り、参拝客はふるまわれた甘茶を頭から体へと注いでいきます。

花まつり(花祭り)を行うお寺と日程

◇花まつり(花祭り)は多くのお寺で行います

花まつり(花祭り)は浄土真宗や真言宗、臨済宗など宗派を問わず多くのお寺で行っていますが、4月8日ではないこともあるので、日程を地域の寺院を問い合わせてみるのも良いでしょう。

昔ながらの花まつり(花祭り)では、毎年4月8日に甘茶がふるまわれる「甘茶接待」なども見受けましたが、2020年のコロナ襲来以降は甘茶接待を省略する寺院が増えた他、お彼岸時期の3月から予約して振る舞われるなど、月をまたいだお寺も見受けるようになりました。

| <花まつり(花祭り)を行う寺院> | ||

| [地域] | [寺院] | [花まつり(花祭り)] |

| ①大阪府寝屋川市 | ・大阪成田山不動尊 (真言宗) |

・特別大護摩供祈祷 |

| ②大阪府大阪市 | ・北御堂 (浄土真宗本願寺派) |

・花まつり(花祭り) |

| ③大阪府大阪市 | ・和宗総本山四天王寺 (和宗) |

・仏誕会 |

| ④京都市 | ・浄土真宗本願寺派 (西本願寺) |

・西本願寺はなまつり |

| ⑤鎌倉市 | ・臨済宗円覚寺 | ・降誕会 |

| ⑥北海道 | ・日蓮宗妙慶寺 | ・花まつり(花祭り)法要 ・龍神様大祭 |

この他、毎年4月8日を中心としながらも、さまざまな日程ですが、全国各地のお寺で花まつり(花祭り)は行われます。東京都では観光地としても国内外で人気が高い浅草寺でも、仏生会・花まつり(花祭り)が行われるなど、仏教宗派に関係なく、多くの寺院で行われる行事です。

それでは、下記より大阪3つの花まつり(花祭り)が行われるお寺とその日程について、詳しくご紹介していきます。

①大阪成田山不動尊は例年4月8日

◇「釈尊降誕会特別大護摩供」が行われます

不動明王をご本尊とする大阪成田山不動尊では、例年4月8日の日程で、誕生釈迦仏を中央に祀った花御堂を設置し、甘茶がふるまわれてきました。

この他、特別な護摩祈祷「釈尊降誕会特別大護摩供(しゃくそんごうたんえとくべつおおごまく)」も行われます。

| <花まつり(花祭り)①大阪成田山不動尊> | |

| [住所] | 〒572-8528大阪府寝屋川市成田西町10-1 |

| [TEL] | 072-833-8881 |

| [HP] | https://osaka-naritasan.or.jp/ |

釈尊降誕会特別大護摩供の法要は例年4月8日当日、午前11時30分~御本堂での開催です。参加者の毎日の幸せを祈祷する法要となりますので、会場の場所をチェックしてください。

②北御堂

◇北御堂では毎年4月に「北御堂花まつり」が行われます

浄土真宗本願寺津村別院「北御堂(きたみどう)」では、例年4月8日に近い土曜日の日程で「北御堂花まつり」が行われます。2026年はまだ日程が発表されていませんが、2025年度は4月5日(土)に花まつりが開催されました。

誕生仏へ甘茶をかけて手を合わせる行事はもちろん、イベント色が強い点が特徴で、大道芸など、地域の人々が集まる賑やかなイベントです。

| <花まつり(花祭り)①大阪成田山不動尊> | |

| [住所] | 〒541-0053大阪府大阪市中央区本町4-1-3 |

| [TEL] | 06-6261-6796 |

| [HP] | https://www.kitamido.or.jp/ |

北御堂は大阪メトロ御堂筋線「本町駅」2号出口エレベーターすぐ左となり、子どもと一緒でもアクセスしやすいでしょう。

例年、バルーンアートやエアドーム、ミニコンサートなど、子どもが喜ぶイベントが企画されているので、訪問してみてはいかがでしょうか?

③2026年の四天王寺は甘茶もあり

◇大阪市天王寺の花まつりは、仏足石で知られています

和宗総本山四天王寺の花まつり(花祭り)は、お釈迦様が説法の旅をした足跡を留めるため、石に刻んだお釈迦様の足文「仏足石(ぶっそくせき)」が有名です。

通例、四天王寺の花まつりは午前中に仏誕会の法要、午後からは仏足石法要が行われています。

四天王寺での花まつり(花祭り)イベントは2026年(令和8年)4月1日(水)~8日(水)の9時~16時まで、この期間はお釈迦様に甘茶を「灌仏」ができます。

また花まつり(花祭り)「仏誕会」の法要は、2026年(令和8年)4月8日(水)の午前10時から、六時堂(仮堂)・金堂です。佛足石の場所では、午後2時からの法要が行われます。

| <花まつり③四天王寺> | |

| [住所] | 〒543-0051大阪府大阪市天王寺四天王寺1-11-18 |

| [TEL] | 06-6771-0066 |

| [HP] | https://www.shitennoji.or.jp/history.html |

以前は花御堂の近くの場所で甘茶をふるまってきましたが、2020年のコロナ襲来以降、安全・健康を考慮した結果、以降の甘茶接待は一時期中止となりました。けれども2025年の仏誕祭では、甘茶が振る舞われています。

2026年(令和8年)の花まつり(花祭り)で甘茶が振る舞われる日程は、4月1日(水)~8日(水)に開催され、花御堂横で甘茶の接待を受けることができるでしょう。

まとめ|花まつり(花祭り)は毎年4月8日、お釈迦様の誕生日です

花まつりは、お釈迦さまの誕生を祝う、仏教における大切な行事です。

毎年4月8日を中心に行われ、甘茶をかけたり、稚児行列が行われたりと、地域やお寺によってさまざまな形があります。

行事の内容や参加方法に厳密な決まりはないため、2026年も無理のない形で花まつりに触れてみるとよいでしょう。

身近なお寺の行事として、春の季節を感じるきっかけにしてみてください。

お電話でも受け付けております