【相続対策】公正証書遺言でも無効になるって本当?有効を保つ、5つのチェックポイント

遺言3つの種類のなかでも、最も有効で安全性が高い遺言が「公正証書遺言」ですが、これも無効になる可能性は0ではありません。

法定相続人が最低限もらえる遺産分割の権利「遺留分」は、あくまでも協議分割の指標になる数字ですが、遺言者がこれを無視して遺産配分を指定した場合、法定相続人の誰かが意義を唱えると、状況によって公正証書遺言でも無効になった判例がありました。

もちろん、他の自筆証書遺言や秘密証書遺言よりもずっと安全性が高い遺言ですが、作成前に理解しておくことで、より安全性が高まるでしょう。

【相続対策】公正証書遺言でも無効になるって本当?有効を保つ、5つのチェックポイント

公正証書遺言とは

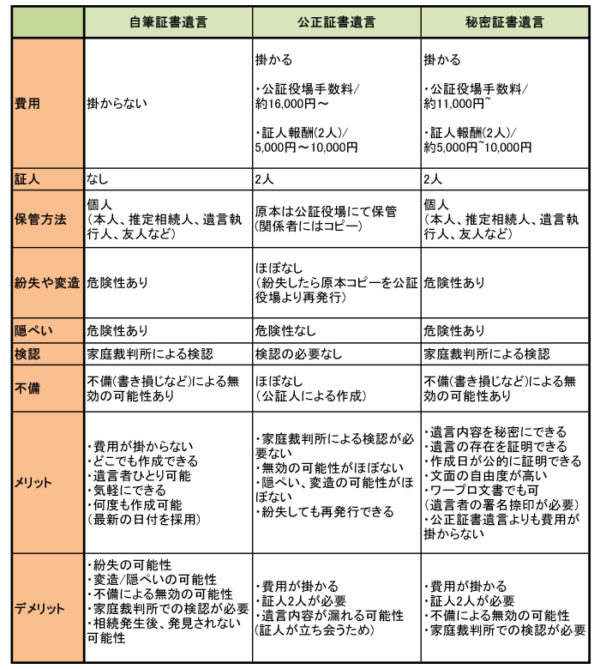

公正証書遺言は費用や手間暇が掛かるものの、隠ぺいや紛失、変造の心配がほぼなく、相続発生後の有効性が最も高い遺言書の種類です。

(1)自筆証書遺言

(2)秘密証書遺言

(3)公正証書遺言

…上記の表を見ていただくと分かりやすいのですが、公正証書遺言は公証役場で専門家である公証人が作成し、原本を相続発生まで公証役場で保管します。

証人も2人必要なので、公証役場への手数料や証人報酬なども掛かりますが、その分、書類形式の不備などによる無効の心配がほぼないうえに、相続発生まで守られる遺言です。

※ 遺言書3つの種類について、詳細は下記でお伝えしています。

・【相続対策】遺言の有効性が高い種類を選ぶ。遺言3種類のメリットとデメリットを解説!

公正証書遺言の要件

公正証書遺言は要件が揃えば無効にはなりません。公証人が作成するため文書の不備による無効はほぼありませんが、要件を確認しておくと良いでしょう。

・遺言能力がある

・証人2人以上の立会い

・公証人による口授(※)の筆記

・公証人の遺言者・証人への筆記内容の確認(閲覧・読み聞かせ)

・遺言者・証人による遺言内容の証人(署名・捺印)

・公証人の署名・捺印(方式に従って作成した旨を付記)

・遺言者は15歳以上

…以上です。

「口授(こうじゅ)」とは口で伝えることを差し、公証人は遺言者から口頭で内容を聞き、それを文書にします。

(もしも遺言者の事情により、口授に難があった場合には、筆談や通訳などの代用でも構いません。)

公正証書遺言も無効に?

被相続人(故人)が法定相続人に相続配分や相続する内容を細かく指定したい時、遺言書は有効です。財産目録を付けて遺言書を作成し、遺言執行人を選任する方法が、生前に最も安心できる相続財産の指定方法ではないでしょうか。

※財産目録の書き方

・【相続対策】財産目録の書き方☆記載する3つの内容や注意点|書き進める5つのステップ

けれども法定相続人にはそれぞれ、最低限の遺産をもらえる権利「遺留分」がありますので、もしもこれを侵害して相続配分を指定したい場合には、相続トラブルの可能性も否めません。

この場合、法定相続人が意義を唱え、その状況が裁判所によって認められた場合には、公正証書遺言であっても無効になる判例があります。

(1)遺言者(被相続人)に遺言能力がない

(2)適切な証人を選定していない

(3)遺言内容に錯誤(※)があった

(4)公証人による最後の確認がなかった

(5)遺言内容が道徳に反している

公正証書遺言に限らず、無効を避けるには遺留分に配慮した相続配分の指定になるのでしょうが、昨今では不動産財産を含めた5,000万円以下の相続で、相続トラブルが裁判まで発展する事例が増えました。

例えば「子どもの一人に住まいを残したい」などの場合は、遺留分を侵害してしまう事例も多く、遺言書による対策を進める人もいます。

※遺留分対策については別記事「【相続対策】遺言書を残しても遺留分は請求される?生前できる3つの遺留分侵害額請求対策」をご参照ください。

遺言者に遺言能力がない

「遺言者に遺言能力がない」と言うのは、遺言者(被相続人)が認知症や神経障害などの病気により、適切な判断能力がないと判断された場合です。

認知症など適切な判断能力がない時点では、将来的に相続人になるであろう「推定相続人」のひとりが、遺言者(被相続人)を誘導したと疑われる事例も多いためでしょう。

● 公正証書遺言が無効になるかどうかのポイントは、作成した時点で「医師による診断を受けているかどうか」です。

検証される資料は、病院のカルテや介護サービスの提供記録などになるでしょう。この他、遺言能力がないとされるのは15歳未満の人ですが、ここが争点となる事例はまずありません。

適切な証人を選定していない

公正証書遺言では2人の証人が立ち合いますが、この証人の適正が要件に見合っていなかった場合、公正証書遺言であっても無効になります。

● 公正証書遺言で無効になる証人は下記のような人々です。

(1)推定相続人(将来的に相続人になる人)

(2)受遺者(遺言により遺贈を受け取る人)

(3)(1)・(2)の家族(配偶者/直系血族)

(4)公証人の家族(配偶者/直系血族)

(5)未成年者

公正証書遺言を無効にしないためには、配偶者や家族からの選定ができません。友人や知人など、相続に関わりのない第三者も証人になれますが、証人も司法書士や行政書士、弁護士などの専門家に依頼することが多いでしょう。

遺言者(被相続人)で依頼する目当てがなければ、公証役場で相談をすると紹介してもらえます。この場合遺産の額によって変わりますが、大まかな目安として約5,000円~10,000円/1人ほどの報酬を支払うことが多いです。

(

※証人の報酬相場などについては、「【相続対策】遺言の有効性が高い種類を選ぶ。遺言3種類のメリットとデメリットを解説!」でも詳しくお伝えしています。

遺言内容に錯誤(※)があった

「錯誤(さくご)」とは誤りや間違いを意味し、公正証書遺言が無効になる判例としては、遺言者(被相続人)の意図と、遺言の内容が一致しない場合などが多いです。

けれども一般的には概念的な意味合いも強いので、相続発生後(遺言者が亡くなった後)に判断するには、遺言者(被相続人)本人がいないため、決定的な根拠とはなりにくいでしょう。

ただし認知症などの症状が認められ、遺言能力がないと判断された場合に、遺言内容の錯誤も検討されるかもしれません。

公証人による最後の確認がなかった

遺言者(被相続人)が公証人に遺言内容を口頭で伝える工程は、前述したように「口授」の工程ですが、これを確かなものにするために、公証人は読み聞かせや閲覧により、確認をしてもらいます。

遺言者(被相続人)は高齢なケースが多いために、この口授が現場では緩くなっていることも多く、ある程度は緩和されているものの、最終的な確認が足りずに「口授に満たない」「口授を欠く」遺言書と判断された判例もあるので、注意をしてください。

・遺言者(被相続人)が話さず、公証人の質問や誘導に対する挙動によって作成された。

・遺言内容が複雑だが、当時の遺言者の状況で対応できたとは言えない。

・遺言の内容が頻繁に大きく書き換えられた。

…などなどでは、公正証書遺言も無効の可能性が出てきます。

遺言内容が道徳に反している

遺言に効力があると言っても、その内容が社会的な秩序や常識からかけ離れた内容である場合、「公序良俗に反する」として、公正証書遺言であっても無効になった判例がありました。

「公序良俗(こうじょりょうぞく)」とは、公序が公の秩序、良俗が善良な風俗を意味し、社会一般的な道徳概念に基づいた物事を差します。

特に社会的な秩序からかけ離れた遺言書の決定よって、法定相続人が今後の生活が明らかに苦しいものとなる場合、裁判所によって無効になる可能性が高いです。

● 法定相続人は47歳の配偶者Y子さん、15歳・13歳・10歳の子どもがいます。55歳のA男さんが突然亡くなりました。

→ 遺言書には当時不倫関係にあったM美さんへの遺贈が言及されていましたが、そのなかにY子さんと子ども達が住む家も入っており、公序良俗に反するとして無効になった事例です。

ただ不倫関係にあった女性へ遺贈をしたからと言って、全てが公序良俗に反すると判断される訳ではありません。

例えば、長年不倫関係にあったB子さんの事例では、婚姻関係にあった夫婦は冷え切っており、現実はB子さんとの事実婚状態にありました。

さらにB子さんへ遺贈しても配偶者の暮らしは守られることから、(他にも要因はありますが)「公序良俗に反するものとは言えない」と判断されています。

不倫関係にあった女性ではなくとも、介護でお世話になった次男のお嫁さん、孫など、法定相続人には当たらない特定の人へ、遺贈(遺言によって遺産を受け取ってもらう)したい人は多いでしょう。

けれども、法定相続人が最低限に遺産を相続できる権利「遺留分」を侵害してしまうと、公正証書であっても無効になる可能性はあります。

このような場合には、保険金の受取人に指定する、養子縁組をして法手相続人のひとりになってしまう、などの方法も良いでしょう。

特に保険金は受け取った人の財産として扱われるため、相続税の課税対象にありません。そして他の法定相続人も納得できるよう、メッセージを添える付言事項(ふげんじこう)などで、一言添えても良いかもしれません。

まとめ

公正証書遺言が無効になる5つの判例

・遺言者(被相続人)に遺言能力がない

・適切な証人を選定していない

・遺言内容に錯誤(※)があった

・公証人による最後の確認がなかった

・遺言内容が道徳に反している

お電話でも受け付けております