【相続対策】自筆証書遺言を無効にしない、加筆修正5つのルール|修正サンプルで解説!

手軽に作成できる反面、自筆証書遺言は書き方を間違えると無効になる可能性があります。

公正証書遺言のように司法書士など専門の公証人が作成する訳でもなく、遺言者本人のみがチェックすることもあるので、注意をしたいところです。

ただ誤りや記入漏れがあっても「正しく」修正することで、一から全て書き直さなくても自筆証書遺言は無効にはなりません。

そこで今回は、自筆証書遺言を無効にしないために知っておきたい、加筆修正5つのルールをサンプルとともにお伝えします。

【相続対策】自筆証書遺言を無効にしない、加筆修正5つのルール|修正サンプルで解説!

修正には細かなルールがある

自筆証書遺言を無効にしないためには、「日付・氏名」を記入することはもちろん、消えにくいボールペンなどで自筆しなければなりません。

修正テープや修正液などの修正文具を使うことは、文書偽造の可能性が疑われ無効になるので注意をしてください。

●作成後のチェックで自筆証書遺言に間違えがあった時、無効にしないためには、打消し線の二重線を引いて、印鑑を押し、正しい文言を書くなどの方法です。

ただし、加筆や修正には細かなルールがあるので、予め理解してから進めると良いでしょう。

「加除その他の変更」とは

法的効力のある自筆証書遺言を加筆修正で無効にしないためには、民法で厳格に定められた5つの事柄を守らなければなりません。

この方式は法律において「加除その他の変更」として記され、民法では下記のように記されています。

「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」

(民法|電子政府の窓口」、民法民法第968条より)

民法より5つのルールを抜粋

では具体的に自筆証書遺言を無効にしないためには、どのような事柄に注意をすべきかと言えば、上記民法から抜粋すれば下記5つのルールです。

(1)遺言者が

(2)その場所を指示

(3)これを変更した旨を付記

(4)特にこれに「署名」

(5)「その変更の場所に印」を押す

自筆証書遺言は死後に検認が必要

自筆証書遺言が無効になる可能性が高いのは、公正証書遺言とは違い、公証役場で生前のチェックをしないためです。

遺言者の亡き後、自筆証書遺言が見つかると家庭裁判所の「検認」が通って初めて有効となります。

そのため、生前は2人の証人も必要なく便利な一方、自筆証書遺言を選ぶならば、無効にならないために事前知識が必要です。

(これは秘密証書遺言にも言えます。)

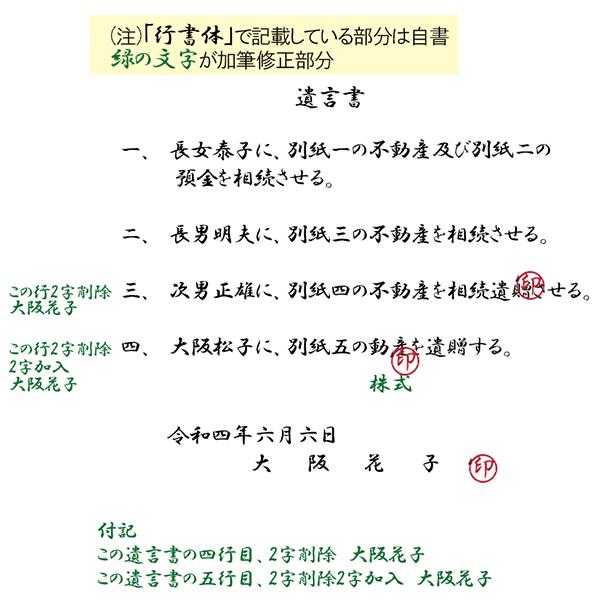

具体的な修正方法

上記の民法及び5つのルールに元ずくと、自筆証書遺言を無効にしない、具体的な5つの手順は下記です。

(1)二重取り消し線

(2)正しい文字、数字の記入

(3)修正場所の指示と署名

(4)修正印

修正テープや修正液などは使わずに、二重取り消し線を修正箇所に引き、正しい文字を書く方法で進めます。

そして「確かに遺言者自ら加筆修正をした」証拠として、修正印や署名が必要です。

(1)二重取り消し線

修正ペンや修正テープはもちろん、修正箇所を黒く塗りつぶす方法も自筆証書遺言では無効になります。

修正箇所の文字も見えるように、二重取り消し線のみですので、注意をしてください。

(2)正しい文字、数字の記入

正しい文字を記入する箇所も決まっています。

(1)横書き…二重線の上部

(2)縦書き…二重線の右側

上記のいちに正しい文字・数字を記入してください。

(3)修正場所の指示と署名

修正した行の余白に、削除を加えた「文字数」を書き署名します。

また付け加える伝言「付記」として、遺言書の最後に、加筆修正をした箇所や文字数の明記までしておくと良いでしょう。

(4)修正印

二重線を引いたところに、印が重なるように修正印を押します。

●元の文字が見えるように押す

修正前の文字が黒塗りや修正印により読めない場合、自筆証書遺言自体は無効にはならないものの、修正箇所は反映されない事例は多いです。

具体的な加筆方法

加筆する場合は吹き出しで加筆する場所を指示し、その中に文字を書き入れます。

(1)加筆したい箇所に吹き出しを入れる

(2)加筆したい文字を書き入れる

(3)加筆した箇所の近くに修正印を押す

(4)行の余白に加筆した文字数を明記する

(5)署名をする

こちらも修正と同様、遺言の最後に「付記」として「○○行目、○○字加入(加筆)」と記載して、署名をしておくと安心です。

公正証書遺言に変更する方法

また、このように自筆証書遺言が無効になりやすいデメリットを知ると、より有効性の高い公正証書遺言への変更を検討する人も多いでしょう。

確かに公正証書遺言は、法の専門家である司法書士などの公証人が作成し、生前に公証役場にてチェックされるので、自筆証書遺言のように修正による無効の可能性は限りなく少ないです。

●公正証書遺言

・公証人が作成する

・2人の証人がいる

・生前に公証役場で確認する

・遺言は公証役場で管理する

ただし、自筆証書遺言のように無効になる可能性は低い一方、後々内容を変更したい場合、公証役場が管理をしているため、自筆証書遺言のように、気軽に遺言者自身が変更することができません。

※遺言書の種類については、下記に詳しいです。

・【相続対策】遺言の有効性が高い種類を選ぶ。遺言3種類のメリットとデメリットを解説!

自筆証書遺言でも保管制度がある

ちなみに自筆証書遺言でも紛失や隠ぺいによる無効を避けるため、保管申請を行うことで全国の法務局で保管してもらえます。

遺言者が亡くなると、遺言者が指定した相続人のひとりに通知が届くため、死後に自筆証書遺言書が見つからず、無効になるケースも防ぐでしょう。

自筆証書遺言を保管した後、新しく遺言書を作り直したいなど、撤回したい場合も、遺言書の保管申請の撤回も可能です。

※法務省「預けて安心!自筆証書遺言書保管制度」より

公正証書遺言を訂正したい場合

より有効性の高い遺言書を残すよう、自筆証書遺言から公正証書遺言に移行する場合は、作成の手順も全く違うため、一から作り直すことになります。

●複数の遺言書がある場合

…最初に執筆した遺言書の日付が優先されるため、新規で作成した遺言書が優先します。

形式に問われることがないので、また新たに遺言書を作成しても構いません。

しかし、元々公正証書遺言で作成していたら、新たに作成する遺言書も公正証書遺言にした方がいいでしょう。

※公正証書遺言の作成方法は下記に詳しいです。

・【相続対策】安全性の高い「公正証書遺言」を作成。証人を依頼する方法など、5つの手順

最後に

以上が自筆証書遺言を加筆修正で無効にしないための5つのルールと手順です。

・修正する箇所を読めない状態にしない

・枠外に加筆修正した箇所と文字数を明記する

・署名をする

・印を押す

と言うことで、もしも一から全てを書き直したい場合には、日付けの新しい遺言書が有効になります。

この他、どの遺言書の種類においても同じことが言えますが、そもそも遺言者に遺言能力があるかどうか(認知症など)なども、自筆証書遺言を無効にする要素です。

※加筆修正以外の自筆証書遺言が無効になる要素は、下記をご参照ください。

・【相続対策】自筆証書遺言を絶対無効にしない!押さえるべき5つのチェックポイントとは

まとめ

自筆証書遺言を無効にしない5つのルール

●民法から見る5つのルール

(1)遺言者が

(2)その場所を指示

(3)これを変更した旨を付記

(4)特にこれに「署名」

(5)「その変更の場所に印」を押す

●具体的な5つの手順

(1)二重取り消し線

(2)正しい文字、数字の記入

(3)修正場所の指示と署名

(4)修正印

(5)加筆は吹き出しで訂正する

お電話でも受け付けております