65歳からの年金はいくらもらえる?ねんきん定期便の見方を把握して、老後対策をしよう

・ねんきん定期便の見方は?

・65歳から年金はいくらもらえる?

・ねんきん定期便は保管すべき?

「ねんきん定期便」とは、国民保険加入者が加入状況を把握して、修正があれば申請できるよう、毎年日本年金機構から送られてくる、将来の年金給付に関する通知状です。

本記事を読むことで、ねんきん定期便の見方を把握することで、将来的に年金収入がいくらあるか?

さらに年金収入を増やすには、どのような対策を取れば良いかが分かります。

ねんきん定期便の見方とは?

◇「ねんきん定期便」とは、将来の年金給付の通知状です

「ねんきん定期便」とは、将来の年金給付に関する情報をわかりやすく教えてくれる通知を指します。

平成19年に発生した「年金の記録問題」がきっかけとなり、年金の記録を通知することになりました。

●「年金の記録問題」とは、年金手帳に記載されている基礎年金番号に、およそ5,095万件もの統合されていない記録(持ち主不明)が生じていたことが分かった事件です。

このような問題を未然に防ぐため、加入者自身に加入状況を把握してもらうため、定期的に通知するようになりました。

年金制度に加入していること、年金給付・保険料の関係を実感し、若い世代に年金制度の理解を深めていくことで、年金に対する信頼を向上する目的で送られます。

・年金記録問題とは?|日本年金機構

いつ、どのような人に送られるのか

◇ねんきん定期便は国民年金加入者に送られます

「ねんきん定期便」は誕生日月の2ヶ月前に作成され、加入している実施期間からご自分の誕生月に届く仕組みです。

年金定期便は、年齢に応じて異なる形状の書類が送られます。

| <ねんきん定期便の通知状> | |

| ・50歳まで | …はがき |

| ・35歳、45歳 | …封筒 |

| ・50歳以上 (59歳より下記) |

…はがき |

| ・59歳 | …封筒 |

ねんきん定期便は毎年ハガキで送付されますが、35歳・45歳・59歳では封筒で届きますので、封書は保管しておくと良いでしょう。

内容を確認し、抜けや誤りがある場合には、年金事務所や年金相談センターにて修正を行います。

50歳で年金定期便の内容が変わる

◇50歳を超えると、ねんきん定期便の内容が変わります

「ねんきん定期便」は、年金受給年齢が近くなる50歳未満と50歳以上で内容が異なり、見方も変わるので注意をしてください。

50歳までは将来を想定した年金額が表示されますが、50歳以上は加入実績に基づいて年金給付見込み額が記載されるためです。

| <ねんきん定期便の変化> | |

| ①50歳未満 | ・年金給付見込み額を記載 (これまでの加入実績に基づく) |

| ②50歳以上 | ・将来分を含めた年金額を記載 (現在のまま60歳まで加入したとする) |

このように50歳未満では、あくまでも国民保険の加入実績に応じた見込み額ですが、50歳以上になると、より確実な年金額の数字が分かることになります。

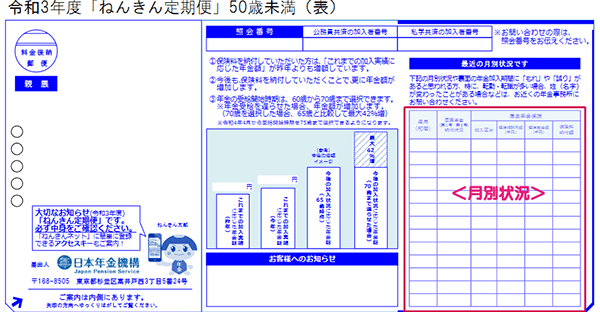

ねんきん定期便の「月別状況」

◇個人の年金納付状況が詳しく記載されています

ねんきん定期便の表面、右側には「最近の月別状況」が記載されています。

この部分を理解することで、自分の年金納付状況が詳しく分かってくくるでしょう。

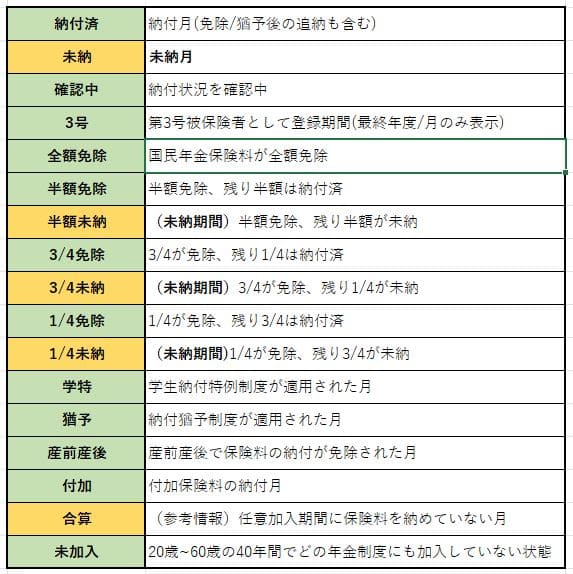

表の右から二番目、「国民年金(第1号・第3号)納付状況」では、上記のように省略されて記載されていますので、未納月部分に注意をして確認します。

①年金納付状況

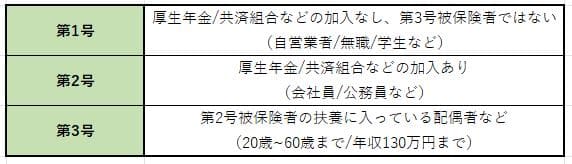

ちなみに第1号/第3号とは、第1号が20歳~60歳の間で厚生年金保険/共済組合などは加入していない保険者であり、第3号は第2号保険者の扶養に入っている配偶者などです。

一般的には会社員や公務員として、第2号保険者として国民年金を納付しているでしょう。

50歳未満のねんきん定期便

50歳未満のねんきん定期便は「見込み額」だとお伝えしました。

ねんきん定期便は毎年ハガキで届く他、35歳・45歳・59歳の節目の年では封書で詳細が届きます。

節目ではなくても詳細を知りたい場合には、ハガキの左欄に案内がある「ねんきんネット」に登録することで、より細かな個人情報を確かめることが可能です。

(詳しくは後述します。)

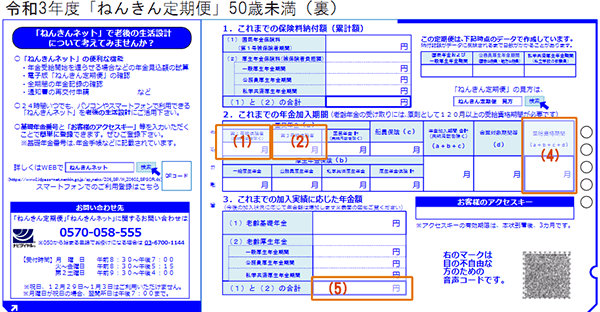

①国民年金・第1号被保険者の加入期間

②国民年金・第3号被保険者の加入期間

③厚生年金保険 計

④受給資格期間

⑤基礎年金と厚生年金の合計

表面の主な情報はねんきんネットで照会したり、ねんきん定期便について問い合わせる時に必要な照会番号、年金加入実績から計算した年金額(50歳未満は見込み)、直近の支払い状況について記載されています。

①国民年金・第1号被保険者の加入期間

厚生年金に未加入の自営業や学生などの場合に記入します。学生納付特別制度など猶予で免除を受けている期間も記入がありますが、年金が未納の場合は記入されていません。

②国民年金・第3号被保険者の加入期間

厚生年金加入者の配偶者で、扶養の条件を満たしている場合に記入かあります。保険料自体は厚生年金保険者全体で負担されているためご自分で納付する必要はありません。

なお、結婚し夫の扶養に入る場合、申請が必要です。

補足

第1号・第3号被保険者とは、年金の被保険者は加入している保険によって、第1号・第3号被保険者と名前で区分されます。

第1号は、国内に在住していて、第3号被保険者ではない満20歳以上60歳未満の自営業や無職の人などです。

第3号被保険者は、第2号被保険者の扶養にされている配偶者の方で、年収130万円以下の20歳以上60歳未満の方が対象となります。

③厚生年金保険 計

会社員や公務員の厚生年金加入期間の合計です。

④受給資格期間

老後の年金受け取りは、受給資格期間「120ヶ月以上」が必要となり、国民年金の猶予や免除を受けていた期間もカウントされてしまいます。

また、経済的な理由から保険料が納められないようであれば、最寄りの年金窓口まで相談する様にしましょう。

保険料が納められない場合は、猶予や免除手続きがあるのでうまく活用すると、将来分の年金が受け取れなくなったというトラブルを避ける事ができます。

⑤基礎年金と厚生年金の合計

これまで加入していた実績に基づいた金額であり、将来分受給する金額ではありません。これから働き方や収入を増やすことで、未納分を納めるなどで増やすことも可能です。

50歳以上のねんきん定期便

◇受給資格期間120月以上を有していなければなりません

50歳以上のねんきん定期便でも、基本的には50歳未満の見方と同じです。

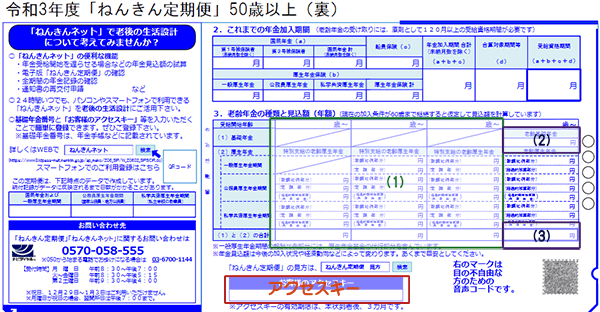

裏面にはねんきんネットにアクセスするために役立つ「お役様のアクセスキー」などもありますが、基本的な情報は下記3点です。

①これまでの年金加入期間

②基礎年金の見込み額

③厚生年金の見込み額

①の「これまでの加入期間」では、今までのあらゆる年金加入期間(国民年金/厚生年金/船員保険など)がそれぞれ記載され、最後に全ての加入期間が合算されて表記(受給資格期間)されます。

老齢年金の受け取りには、この全ての受給資格期間が120月以上を有しなければなりません。

①基礎年金の見込み額

◇基礎年金は付加年金まで確認します

ねんきん定期便「老齢年金の種類と見込み額(年額)」の項目、最初の欄(基礎年金)の部分です。

●被保険者期間の総月数(第3号被保険者期間を含む)から、65歳の受給開始月までを想定して見込み額を出します。

…付加年金まで計算されていますので、注意をして確認ください。

「付加年金」とは、毎月400円を上乗せして年金を支払う制度です。

付加年金をプラスすることで、将来的な月々の年金額が上がります。

・年金受給額を50代で上げるには?夫婦共働きやパート世帯の対策は?年金額を上げる裏技

②厚生年金の見込み額

◇基礎年金受給開始年齢は、繰り上げ・繰り下げ受給ができます

2024年では基礎年金について、受給開始年齢を申請により選ぶことができ、受給開始年齢が70歳・75歳と上がるほど、月々の年金受給額も高くなるでしょう。

ただし基本的な基礎年金受給開始年齢は65歳です。

まずは基本の65歳の受給開始年齢で、見込み額を把握しておくと安心ではないでしょうか。

また厚生年金は条件によって、「特別支給の老齢厚生年金」として、60歳~64歳でも受給可能です。

ただし受給開始年齢は人によっても異なりますので、確認をしてください。

・12カ月以上の加入

・120カ月以上の受給資格

以上の基礎年金・厚生年金の金額が合計されて、見込み額が記載されます。

繰り下げ受給をすれば年金額も上がりますが、将来的に健康面でどのような状況になるかも分かりません。

まずは65歳時点での、月々の年金受給額を確認すると良いでしょう。

まとめ:ねんきん定期の見方を把握しよう

ねんきん定期便は毎年ハガキや封書で届きますので、ねんきん定期便の見方を把握して、老後にもらえる年金収入を具体的に把握しておくと、老後の不安も軽減されます。

また、将来的な自分の年金がいくらもらえるか、具体的な数字を出したい、詳細を調べたい人は「ねんきんネット」の利用も便利です。

ねんきん定期便の左側に、ねんきんネットの案内が記載されているので、案内に従って登録を進めてください。

将来的に受給できる年金見込み額の試算や、年金記録、追納等が可能な月数や金額の確認ができます。

・日本年金機構「ねんきんネット」

お電話でも受け付けております