遺産相続手続きには期限がある!一年以内に行う12の手続きとスケジュール|永代供養ナビ

遺産相続の手続きには期限があります。

死亡届を提出してから「〇ヶ月/〇年までに」とされる遺産相続手続きが多いでしょう。

・遺産相続手続きを進める順番で混乱している

ご遺族のなかには、あまりに多くの遺産相続手続きに混乱してしまい、スムーズに進められない人も多いです。

今回は、リストアップをして進むよう、遺産相続手続きの仕方や期限を解説します。

遺産相続手続きのスケジュール

相続が発生したら、早い段階から行うべき、遺産相続手続きの内容をリストアップし、期限ごとに優先順位を付けて進めると良いでしょう。

●14日以内まで

(1)死亡届…7日以内

(2)公的年金や健康保険…10日~14日以内

(3)死亡保険金…できるだけ早く

(4)公共料金等…14日以内が目安

●3ヶ月以内まで

(5)相続人確定、戸籍謄本取得…3ヶ月以内

(6)遺言書の有無…3ヶ月以内

(7)相続財産の調査…3ヶ月以内

(8)相続放棄や限定承認、単純承認の選択…3ヶ月以内

●4ヶ月以内まで

(9)準確定申告…4ヶ月以内

●期限なし(早い方が良い)

(10)遺産分割協議書の作成…期限なし

(11)預貯金及び有価証券の解約もしくは名義変更

●10ヶ月以内まで

(12)相続税申告書の作成…10ヶ月以内

期限付きと言われると焦ってしまいますが、複数の遺産相続手続きを同時に進めようとしても、慣れない作業では返って手間取るとの体験談も多いです。

まずは落ち着いて、他人に振ることができる遺産相続手続きは応援を仰ぎながら、ひとつひとつをこなしていくようにしてください。

(1)死亡届…7日以内

相続人が死亡を知ってから7日以内に死亡届を役所に提出しますが、実際には、火葬や葬儀を行う際、役所から火葬許可証を発行してもらうに当たり、死亡届が必要です。

●「死亡届」は、死亡を知ってから1週間(7日)以内に提出します。

一般的に死亡届は、家族が亡くなってから約1~2日以内に提出する人が多いでしょう。

また死亡届は原則として、親族か同居人が提出します。

ただ代理人として、葬儀社スタッフが死亡届を提出してくれる場合も多いので、相談をするのも一案です。

・なお、国外で死亡が確認された場合、死亡届は死亡を知った日から3ヶ月以内の提出です。

(2)公的年金や健康保険…10日~14日以内

死亡届を提出後、早い段階で公的年金や健康保険の手続きもしなくてはなりません。

・国民年金…2週間(14日)以内

・厚生年金…10日以内

各地方の公的年金事務所で年金受給停止の手続きをします。

(3)死亡保険金…できるだけ早く

亡くなった故人が生前に生命保険に加入していた場合、死亡によって、受取人は死亡保険金の受取ができます。

●亡くなった家族が死亡保険に加入していて受取人だった場合、保険会社へご連絡をして、保険金受取の申請をしてください。

保険会社に連絡する際、証券番号がわかるものを手元に置いておくことで、スムーズに対応してくれるでしょう。

●死亡保険金は、故人(被相続人)ではなく受取人(相続人)個人の財産です。

そのため死亡保険金には相続税が掛からず、必然的に死亡保険金を受け取った際の相続税手続きは必要ありません。

(4)公共料金等…14日以内が目安

故人の銀行口座から、毎月引き落としをしている公共料金等があれば、次回の引き落としまでに銀行口座変更の手続きが必要です。

人が亡くなると、故人の銀行口座は遺産分解協議が終わるまで凍結されます。

そこで故人の銀行口座が凍結する前に、公共料金等の引き落とし口座を変更もしくは、解約をしておきましょう。

・インターネット

・スマートフォン

・電気

・ガス

・水道

…などです。

また口座変更する場合は、必ず各契約先に連絡する必要があるので、こちらも忘れずに行ってくください。

①パスポートと運転免許…期限なし

パスポートと運転免許返納に期限はなく、そのまま放置するご遺族も見受けるのですが、不正や詐欺に使われてしまうなど、放置するリスクもあります。

・運転免許…管轄の警察署/運転免許センター

ばたばたと忙しい時期ですが、公共料金の口座変更など、こまごまとした手続きを進めるに当たり、こちらも返納してしまいましょう。

(5)相続人確定、戸籍謄本取得…3ヶ月以内

相続税申告は10ヶ月以内に行いますが、相続放棄や限定承認の決定が3ヶ月の期限が定められているため、相続人確定から始まる準備は3ヶ月以内として進めると安心です。

詳しくは後ほど解説しますが、相続財産はプラスばかりではなく、負債も背負います。

負債がプラスの遺産を上回る場合は「相続放棄」が適切ですが、決めるためには、相続財産の全貌と相続人を明瞭にしなければなりません。

遺産相続手続きの準備をするに当たり、下記の事柄を調査します。

[1]被相続人(故人)が出生~死亡までの戸籍

[2]相続人全員の現在の戸籍

[3]子がいない場合、被相続人(個人)の両親の、出生~死亡までの戸籍

戸籍謄本の取得は、思ったよりも時間がかかります。

被相続人(故人)の生前の人生によっては、全国のあちらこちらの役所から戸籍を集める可能性もあるでしょう。

いざと言う時に間に合わせるためにも、早め早めの行動をおすすめします。

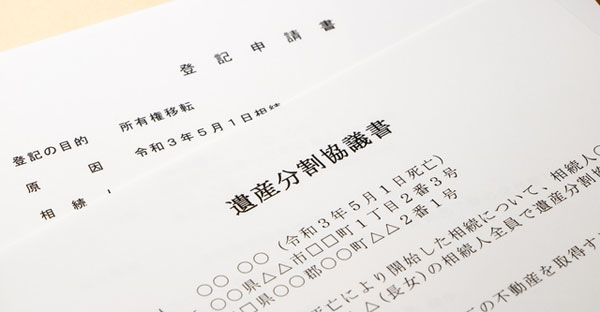

(10)遺産分割協議書…期限なし

相続財産の調査や把握が終わったら、遺書がない場合には、遺産分割協議書の作成です。

期限はありませんが、遺産分割協議書を作成しない限り、相続人は遺産を活用できません。

また相続税には各種控除があり、それぞれに期限も定められていますので、スムーズな遺産分割協議は大切です。

●遺産分割協議では、相続人それぞれの取り分を協議します。

…遺留分を侵害した場合、相続人は「遺留分侵害請求」ができますが、これは1年以内です。

相続人にはそれぞれ、最低限相続できる権利である「遺留分」があり、遺留分を侵害しないように遺産分割協議を進める必要があります。

皆が納得して捺印を押すことで、遺産分割協議書の完成です。

・【大阪の終活】相続財産が少ない家ほどよく揉めるってホント?子ども達を仲違いさせない対策とは

(6)遺言書の有無…3ヶ月以内

遺産相続手続きは遺言書の有無で進め方が変わります。

また遺言書も主に3つの種類があり、その性質によって家庭裁判所の検認を終えて、初めて効力を発揮する遺言書もあるので、注意をしてください。

[1]自筆証書遺言…遺言者が自筆で作成(家庭裁判所の検認が必要)

[2]秘密証書遺言…公証役場で「存在」のみを証明(家庭裁判所の検認が必要)

[3]公正証書遺言…公正役場で公正人に作成してもらった遺言書(検認不要)

一連の遺産相続手続きは、遺言書が効力を発揮することで、よりスムーズに進めることができますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言だった場合、家庭裁判所で検認を済ませなければなりません。

(7)相続財産の調査…3ヶ月以内

相続財産は遺言書が残されていれば、財産目録に明記されていますが、そのなかで間違えがある可能性も否めません。

預貯金財産や有価証券などの他、不動産財産も改めて調査します。

[1]預貯金財産

・金融機関の預貯金の把握

・証券会社の運用

・保険会社からのお便り

[2]不動産財産

・建物を特定

・権利書の確認

・固定資産税評判額の取得

不動産財産は固定資産税評価額により相続税額が算出されますが、この評価額と実際に売却した時の時価は違います。

販売価格は買い手によりますが、時価の目安を調べるためには、不動産会社に査定を依頼すると良いでしょう。

(8)相続放棄や限定承認、単純承認の選択…3ヶ月以内

相続方法である[1]相続放棄や[2]限定承認[3]単純承認を決める期限は3ヶ月以内ですが、この決定をするためには相続財産の調査は必須です。

[1]相続放棄…プラス財産及びマイナス財産、全てを相続

[2]限定承認…プラス財産の限度でマイナス財産を相続

[3]単純商人…プラス財産とマイナス財産、全ての権利義務を相続

限定承認を選ぶ場合、例えばプラスの相続財産が負債を上回る場合でしょう。

相続した財産から負債を支払っても、なお相続財産が残るなら限定承認は有効です。

(負債が残るなら、相続放棄を選びます。)

そのため相続財産と負債を3ヶ月以内にハッキリとさせます。

(9)準確定申告…4ヶ月以内

相続により事業所得または不動産所得があった場合、相続開始時から4ヶ月以内に準確定申告を行います。

・被相続人(故人)が事業を営んでいた

・被相続人(故人)が確定申告が必要な副収入があった

・被相続人(故人)の給与が2000万円以上だった

・被相続人(故人)が確定申告による還付金を受けるはずだった

「準確定申告」とは、相続人が被相続人(故人)が行うべきだった確定申告を、代わりに申請することです。

・【不動産の相続】故人の代理で行う「準確定申告」。手続きの進め方や必要書類、期限まで

(11)預貯金及び有価証券の解約もしくは名義変更

遺産分割協議書の作成が終わり、相続人全員の捺印や著名などが終わったら、次に預貯金及び有価証券の解約、もしくは名義変更をします。

●過去に取引があった取引先の解約もしくは名義変更です。

・金融機関(銀行)

・有価証券会社

この解約や名義変更の手続きでは、相続人全員の著名と捺印が必要ですので、予め相続人全員に了承を得ておきましょう。

・被相続人(故人)の取引金融が多かった場合、その分、解約手続きとともに手間と時間がかかるので、ある程度時間の確保が必要になってきます。

(12)相続税申告書の作成…10ヶ月以内

相続財産が一定の額を超える場合、相続税の申告書を作成しなければなりません。

相続税申告は、一連の相続手続きを済ませなければならないため、戸籍集めの段階から、早々に始めることが、後々重要になります。

・相続税が現金で払えない時どうする?延納・物納など、リスクも理解して選ぶ4つの対処法

最後に

以上が、家族が亡くなり相続が発生してから行う遺産手続きです。

遺産分割協議自体に期限はありませんが、その他の手続きや生活をするに当たり、できれば3ヶ月以内に協議書を完成すると良いでしょう。

相続税の申告期限は10ヶ月ですが、その間にもご遺族は、四十九日法要や百か日法要、お墓を準備して納骨したりと、さまざまな事柄を並行しなければなりません。

・仕組みがわからない

と言っている間にも時は過ぎてしまいます。

もし分からずに手続きが止まるようであれば、一度専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

遺産相続手続きと期限一覧

●14日以内まで

(1)死亡届…7日以内

(2)公的年金や健康保険…10日~14日以内

(3)死亡保険金…できるだけ早く

(4)公共料金等…14日以内が目安

●3ヶ月以内まで

(5)相続人確定、戸籍謄本取得…3ヶ月以内

(6)遺言書の有無…3ヶ月以内

(7)相続財産の調査…3ヶ月以内

(8)相続放棄や限定承認、単純承認の選択…3ヶ月以内

●4ヶ月以内まで

(9)準確定申告…4ヶ月以内

●期限なし(早い方が良い)

(10)遺産分割協議書の作成…期限なし

(11)預貯金及び有価証券の解約もしくは名義変更

●10ヶ月以内まで

(12)相続税申告書の作成…10ヶ月以内

お電話でも受け付けております