【大阪の葬儀】喪主が決める花輪や供花の配置。失礼にならない5つのルール|永代供養ナビ

大阪の葬儀における、花輪や供花の配置は上座と下座があるため、葬儀社の人々に任せきることはできませんよね。

大阪で通夜や葬儀が始まる前に、喪主がチェックしたい事柄は、送られた花輪や供花の配置の他、参列者の席順、僧侶の通夜振る舞いや精進落としへの出欠などがあります。

なかでも大阪の葬儀では、いただいた花輪や供花を失礼なく配置することには気を使う人が多いです。

今回は、喪主が気遣う大阪の葬儀マナーとして、花輪や供花の配置決めにおける、5つのルールをお伝えします。

大阪の葬儀での花輪の配置、5つのルール

現代では葬儀社と打ち合わせさえ済ませれば、祭壇のセッティングから受け付け、引き物まで全てをお任せできる業者も少なくありません。

けれども故人と近しい喪主やご遺族でなければできない仕事もいくつかあります。

そのひとつが、大阪の葬儀における花輪の配置です。

(1)祭壇に近い位置が上座

(2)上段と下段では、上段が上座

(3)花輪は左右交互に配置

(4)右と左では、右側が上座

(5)血縁関係者から配置

大阪の葬儀では花輪とともに供花が贈られることもありますが、供花においても配置のルールは同じです。

大阪の葬儀では花輪や供花の配置に上座と下座があるため、葬儀社スタッフに相談はできるものの、生前の故人との関係性を知る喪主やご遺族しか、決定ができません。

花輪や供花を送る側も、喪主や遺族が花輪や供花の配置を決めていることは分かるため、「どうして○○よりも下座なんだ!」とトラブルが起きた体験談もあります。

(1)祭壇に近い位置が上座

大阪の葬儀で花輪や供花を配置する基本的なルールとして、まず祭壇に近い位置から上座です。

●参列者が祭壇から見て目立つ位置が上座になります。

・花輪を送る側は、左右一対の2基を送る人も多いでしょう。

一方、大阪の葬儀で花輪を送る側は、案内を受けた斎場や葬儀社から、花輪を注文する業者を確認しますので、喪主としては花輪が贈られた人々の一覧を確認できるでしょう。

あらかじめ参列者と贈られた花輪をリストアップして、全体像から花輪の配置を決めていきます。

・お葬式に花を贈るにはどうしたらいい?供花・花輪・献花・枕花、4つの種類と贈り方手順

(2)上段と下段では、上段が上座

最上段の左右は一般的に喪主の花輪が飾られるように、上段・下段では上段が上座です。

喪主の花輪が祭壇に最も近い最上段に配置された後、その両隣から贈られた花輪が配置されることになるでしょう。

●上段と下段では上段が上座です。

大阪の葬儀で花輪の配置における上座・下座は、故人との関係性で決まるため、上段は血縁関係が深いご遺族や親族になるでしょう。

(3)花輪は左右交互に配置

葬儀の席順は、祭壇に向かって右側が血縁関係者、左側が知人友人や会社関係者に分かれますが、花輪や供花の配置に関しては、祭壇(遺影)に近いように、左右交互にかわりばんこに配置します。

(4)右と左では、右側が上座

右と左では右側が上座になります。

血縁関係者であれば①故人と血縁が深い順番→②年齢の高い順番で判断してください。

●例えば故人の兄からの花輪と、弟からの花輪であれば、兄の花輪を上座に配置しますので、下記のような判断です。

・故人の兄…右側

・故人の弟…左側

喪主の花輪が2基、故人の兄から花輪が1基、故人の弟から花輪が1基贈られたとすれば、上記イラストで見ると、①が故人の兄の花輪、②が故人の弟の花輪となるでしょう。

(5)血縁関係者から配置

一般的な会食の席などとは違い、大阪の葬儀における花輪の配置は、上座から下座に向かって、故人との関係性が血縁関係者→親族→近親者→友人知人→会社関係者、の並びが多いです。

ただしご遺族代表として、喪主・喪主の家族を最も上座にまとめます。

上記イラストで①~⑫まで花輪を配置した一例を下記でご紹介しましょう。

●ひとり身・97歳の母親が亡くなり、子ども3人のうち、長男が喪主を勤めた場合

①喪主の弟

②喪主の妹

③喪主の子ども

④故人(母親)の兄(叔父)

⑤故人の配偶者(父親)姉

⑥喪主の妹の子ども

⑦喪主の妻の両親

⑧喪主の弟の妻の両親

⑨喪主の妹の配偶者

⑩喪主の従兄弟

⑪故人(母親)の友人知人

⑫喪主の会社関係者

…大阪の葬儀で花輪は以上のような配置になるでしょう。

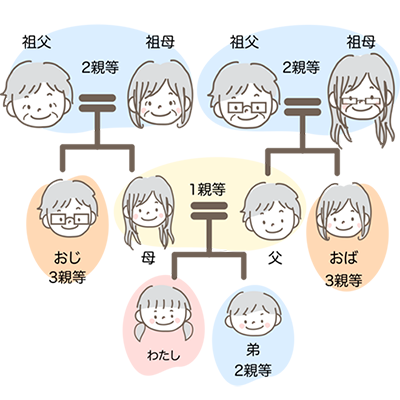

大阪の葬儀では花輪を配置するにあたり、「親等」を確認しながら決める喪主もいますよね。

親等表は下記になります。

これは一般的な大阪の葬儀における花輪の配置ですが、地域による慣習の違いもしばしば見受けます。

詳しいのは高齢の親族や菩提寺のご住職ですので、相談しながら進める方法も良いでしょう。

知人友人や会社関係者の並び

以上、血縁関係者の花輪や供花の配置が決まったら、続いて知人友人や会社関係者の花輪の配置を決めていきます。

ここが一番難しいところではありますが、大阪の葬儀で花輪の配置は、基本的には生前の故人との関係性が深い人から順番に上座・下座を決める方法が一般的です。

●血縁関係者の花輪が並んだら、続いて下記のように配置します。

・友人知人

・会社関係者

同等の立場の会社関係者からの花輪が複数届いていた場合、最も誰もが納得する判断方法として誰が見ても明瞭な判断基準である、年齢が安心です。

①贈られた花を飾らない選択

けれども故人が個人経営者などで、複数の同等な会社や会社関係者から花輪をもらった場合は悩みますよね。

なかには「トラブルにならないか…」とヒヤヒヤして葬儀の時間を過ごす喪主も少なくありません。

●そこで、最近では思い切って「贈られた花輪を飾らない」選択も増えました。

ただし大阪の葬儀で花輪や供花を贈ってくださった人のご住所や氏名はリストアップして、四十九日法要後には、お礼の品をお返しできると良いでしょう。

花輪や供花のお返しは四十九日法要後

一般的に大阪の葬儀で花輪や供花を贈られた場合、忌明けとなる四十九日法要後を目安にお礼の品を、ご自宅まで送ります。

忌明けから14日間ほどまでには、お礼の品がお届けすると良いでしょう。

①金額目安…いただいた金額の約1/3ほどの価格帯

②引き物の品

・個包装の乾き菓子

・賞味期限の長いお茶や海苔など

・タオルなどの生活用品

・洗剤などの生活必需品

・カタログギフト

③のしや水引き

・内のし

・表書きは「志」

・水引きは黒白の結び切り

大阪の葬儀では花輪や供花のお返しの際、黒白の水引きが一般的ですが、地域によっては黄白の水引きを用いる場合もあるでしょう。

また郵送でお送りするお礼の場合、のしは目立つ外のし(包装紙の外側にのし)ではなく、目立たない内のし(包装紙の内側にのし)が一般的です。

・【大阪の葬儀・法要】お供え物に掛ける熨斗(のし)・掛け紙。場面に対応する5つの作法

最後に

今回は大阪の葬儀会場に贈られる、花輪や供花の配置の仕方、基本的な5つのマナーをお伝えしました。

また最近では10人・20人など、50人以下の規模の小さな家族葬も増えました。

このような葬儀では花輪をいただいても飾る場所がないなど、上手く扱えない事例もあります。

またご遺族の負担を減らすため、お返しの負担を解消するべく、御香典や花輪や供花を辞退する葬儀もふえました。

大阪の葬儀で花輪や供花を辞退する場合は、早く決断して訃報のご案内にも一筆入れると良いでしょう。

まとめ

葬儀の花輪や供花の配置、5つのルールとは

(1)祭壇に近い位置が上座

(2)上段と下段では、上段が上座

(3)花輪は左右交互に配置

(4)右と左では、右側が上座

(5)血縁関係者から配置

お電話でも受け付けております