【大阪の葬儀・法要】お供え物に掛ける熨斗(のし)・掛け紙。場面に対応する5つの作法

大阪の葬儀や法要など弔事では、お供え物を持参する、送ることがありますよね。

この時に迷う人が多い作法が、お供え物に掛ける熨斗(のし)や掛け紙の作法です。

そもそも熨斗(のし)は慶事、掛け紙は弔事で用いますが、ご先祖様供養でも(地域によって違うこともありますが)お盆などはお祝い事として行うなど、作法は少し複雑です。

お供え物を贈る時の熨斗(のし)や掛け紙の種類の他、送るタイミングによって違う表書き、水引きの選び方まで、迷う人が多いです。

今回は、大阪の弔事で渡すお供え物の熨斗(のし)や掛け紙の選び方を、表書きや水引き作法、注意点までお伝えします。

熨斗(のし)と懸け紙の違い

大阪では冠婚葬祭のあらゆる場面で熨斗(のし)や掛け紙を用いますが、熨斗(のし)と懸け紙は正確にはそれぞれ用途が違います。

・熨斗(のし)…慶事で使用(お祝い事/結婚式など)

・掛け紙…弔事で使用(仏事/お悔みなど)

あまり広く伝わっていないため、大阪の葬儀や法要でも「熨斗(のし)紙」などと言いますが、葬儀や法要で贈るお供え物に掛ける紙は「掛け紙」が正しいです。

熨斗(のし)の袋は縁起物

熨斗(のし)や掛け紙は、日本特有の文化で礼儀を表します。

慶事に扱われる熨斗(のし)紙の、右上にある袋(マーク)は、元々、鮑(あわび)を薄く熨して(のして)作った「のし鮑(あわび)」から始まっています。

鮑(あわび)は長寿を表す縁起物で、神事の際によく備えられていました。

●この「のし鮑」は、下記のような願いが込められています。

・長寿

・神聖

・不老長寿

・祝い事が続くように

そのため弔事では用いず、長寿祝いなどの慶事で用いることになるでしょう。

現在では、本物の鮑(あわび)を使用することはありません。

代わりに、右上についている飾りが印刷で表現されています。

表書きの使い分け

熨斗(のし)紙は慶事、掛け紙は弔事で用いますが、そのなかでも贈る場面やタイミングに合わせて、表書きや水引きに違いがあります。

最初にお供え物を贈る場面に合わせた、掛け紙の表書きです。

掛け紙の表に書く文言を「表書き」と言い、お盆やお彼岸など、法事で使用されるでしょう。

表書きの種類

代表的な表書きは「御霊前」ですが、お供え物を贈るタイミングにより表書きも違います。

物を購入して掛け紙を利用する際には、販売元で「○○○のようにお願いします」とお任せすると安心です。

①御霊前

②御仏前

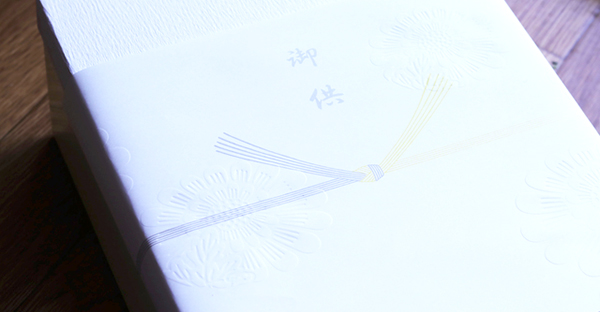

③御供

④新盆御見舞

⑤喪中見舞

⑥志

人が亡くなり送る供物の掛け紙でも、通夜や葬儀では御霊前、四十九日法要以降は御仏前になる場合が多いです。

ただし宗派によって、通夜や葬儀でも御仏前を使用することもあるので、下記よりそれぞれ解説します。

①御霊前

仏教では、御霊前で記入しても問題はありませんが、浄土真宗では亡くなってすぐに天国へ行く(仏様)になると言われているため、四十九日前でも「御仏前」と記入します。

②御仏前

忌中を過ぎて故人が成仏したとされるため、霊から仏へと変化します。

四十九日法要では御仏前を用いますが、「御佛前」とも記入してもOKです。

③御供

表書きは地域によって違いがあるとお伝えしましたが、特に御供は、名古屋で使用されることが多いです。

名古屋では御霊前や御仏前よりも、御供が多く使われています。

④新盆御見舞

四十九日法要が終わって初めてお盆を迎えることを、「初盆(はつぼん・にいぼん)」もしくは、「新盆」(あらぼん・にいぼん・しんぼん)と呼びます。

この時にお供え物を持参する、送る時の掛け紙は「新盆御見舞」の表書きが適当です。

⑤喪中見舞

今では家族葬なども増え、「家族のみで葬儀を済ませました」など、事後報告の訃報も増えましたが、このような時に贈るお供え物の掛け紙であれば「喪中見舞い」が良いでしょう。

また欠礼ハガキが送られてきてから、お供え物を送る準備をします。

⑥志

志は、主にお供え物を持参する/送る側が用意する掛け紙の表書きではありません。

喪主やご遺族が御香典や御供物に対して、返礼の時に用います。

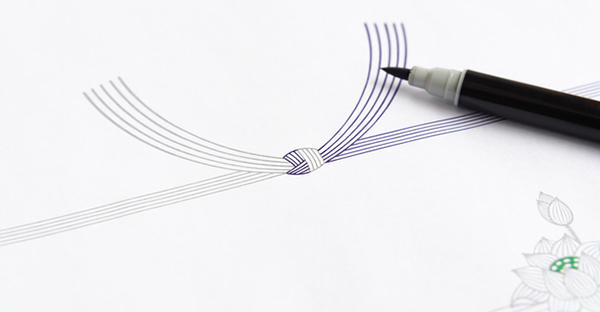

水引きの使い分け

一方熨斗紙(のしがみ)や掛け紙には、印刷されたものが多いですが、水引きを掛けますよね。

この水引きも、さまざまな用途や場面により使い分けが必要です。

主な水引きの種類は下記です。

①蝶々結び

②結び切り

③あわび結び

それぞれ何度も結びなおしができるのか、できないのかで判断すると、覚えやすいでしょう。

それでは、下記よりそれぞれ解説します。

①蝶々結び

・お礼

・お祝い事

・出産祝い

・合格祝い

・入学祝い

…などなど、蝶々結びはほどいて結んでと何度も結びなおすことができるため、子どもの出産や学業成就など、人生のなかで何度祝っても良いお祝い事に適切です。

●一方で、弔事や御見舞いでは使用を控えてください。

②結び切り

・結婚祝い

・快気祝い

・弔事全般

結び切りの結び方は、固く結ぶことで簡単にはほどけないように結ばれています。

そのため、一度きり・2度と繰り返さない願いを表したい時に適切です。

③あわび結び

・結婚祝い

・お見舞い

・快気祝い

・葬儀

・弔事全般

・謝礼

・餞別(せんべつ)

こちらも一度きりであってほしい、の気持ちが込められていますが、さらに末永い人間関係を願ったものです。

●慶事であわび結びを選ぶ場合には、熨斗(のし)の袋も付けましょう。

弔事で用いる水引きの色

大阪ではお通夜や葬儀、法要などの弔事で持参するお供え物に、水引きの付いた(印刷された)掛け紙を用いることが多いです。

ただ同じ弔事でも、タイミングや場面によって水引の色が変わる地域もあります。

①通夜や葬儀…黒白の水引き

②四十九日後の法要…黒白・黄白・双銀(青白)

③お盆…黄白(青白)

特にお盆はご先祖様が家に帰省するお祝い事とされますので、白黒ではなく黄白の水引きを使用する地域がほとんどです。

気になる人は親族などに確認すると良いでしょう。

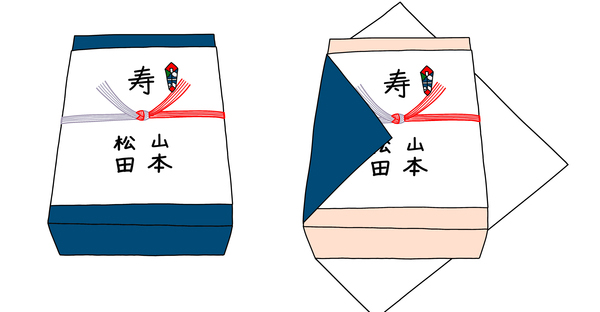

内熨斗(のし)と外熨斗(のし)

このようにお供え物に掛ける熨斗(のし)や掛け紙には、内熨斗(のし)と外熨斗(のし)があります。

(2)外熨斗(のし)

ただ「絶対に内熨斗(のし)/外熨斗(のし)でなくてはならない」と言った作法はありません。

送る人の好みにもなるでしょう。

(1)内熨斗(のし)

特に通夜や葬儀、法要などを目的としていないお供え物は、内熨斗(のし)を用いることが多いでしょう。

(2)外熨斗(のし)

通夜や葬儀、法要などの式典に持参するお供え物などでは、弔問客がひと目でお供え物と分かるよう、外熨斗(のし)を用いることが多いです。

熨斗(のし)や掛け紙の注意点

最後に熨斗(のし)や掛け紙の注意点です。

特に弔事で扱う掛け紙は間違えた選択をしてしまうと、相手に失礼になってしまいます。

弔事のお供え物はお線香などが多くですので、購入した仏具店で相談すると安心です。

①お供え物(品物)だけを包装する

②「掛け紙なし」は親しい間柄のみ

③掛け紙に蓮の花がある場合

以上の3点は特に注意をして選んでください。

①お供え物(品物)だけを包装する

お供え物を郵送する時、御香典も送りたい人が多いでしょう。

けれどもお供え物と御香典を一緒に送る(2つの目的で贈る)ことは、「不幸が重なる」とされタブーです。

②「掛け紙なし」は親しい間柄のみ

しばしば仏具店などのお店では「掛け紙なし」の選択もできます。

これは掛け紙に表書きを書かない選択を差しますが、表書きは相手への敬意です。

③掛け紙に蓮の花がある場合

しばしば掛け紙に蓮の花などの絵が印刷されていることがありますよね。

日本では一般的に仏教による弔事が多いので、大方問題はないのですが、例えばキリスト教や神教など、仏教以外の宗派で行う弔事であれば、注意が必要です。

最後に

以上、今回はお供え物に添える熨斗(のし)や掛け紙のマナーをお伝えしました。

2020年のコロナ襲来以降、突然の訃報に通夜や葬儀に参列したくても、思うように参列できないことも増えましたよね。

このような時には、お供え物を贈ったり、供花を贈る、弔電などの選択もあるでしょう。

また現金書留で御香典を送る人も増えています。

弔事のお供え物は「五供(ごくう)」と言って、ロウソクやお線香、お花、食べ物などが好まれるので、仏具店でお線香などを選んでみても良いかもしれません。

・【大阪の葬儀】御香典を送る時に添えるお悔みの手紙の文例。現金書留で送る5つのマナー

まとめ

熨斗(のし)や掛け紙の作法とは

●熨斗と懸け紙を使い分ける

・熨斗(のし)は慶事

・掛け紙は弔事

●掛け紙の表書きは使い分ける

①御霊前

②御仏前

③御供

④新盆御見舞

⑤喪中見舞

⑥志

●水引きの結び方を使い分ける

①蝶々結び

②結び切り

③あわび結び

●内熨斗と外熨斗を使い分ける

●掛け紙の注意点

①お供え物(品物)だけを包装する

②「掛け紙なし」は親しい間柄のみ

③掛け紙に蓮の花がある場合

お電話でも受け付けております