葬儀で渡すお布施とは?お布施で包む金額相場とは?戒名料やお布施以外に包むお金とは?

・葬儀で包む「お布施」とは?金額相場は?

・葬儀ではお布施以外に包むお金はある?

・戒名料とは?包むお金はどれくらい?

葬儀を執り行う時、お布施の金額相場に迷う施主は多いですよね。葬儀でお渡しするお布施の金額は明瞭に提示しないためです。

本記事では葬儀で包むお布施とはなにか?金額相場やお布施と一緒にお渡しするお金、戒名料の金額相場についても解説します。本記事を読むことで、葬儀の御布施で適切な金額を僧侶へお渡しできるでしょう。

失礼なくお布施をお渡しできますので、どうぞ最後までお読みください。

葬儀で包むお布施とは

◇葬儀で包む「お布施(おふせ)」とは、現代では供養に対するお礼です

現代、施主が葬儀でお渡しするお布施は、法要で行う供養(読経供養など)に対するお礼として包みます。けれども本来の「葬儀の御布施」とは、仏教への修行道「徳行(とくぎょう)」のひとつです。

「徳行」とは、人ではなく仏に対してお金(お布施)を差し出す、徳の高い行いをして仏教の道を進む修行なので、葬儀の席で僧侶はお布施の金額を明瞭に提示しません。

葬儀で包むお布施の内訳

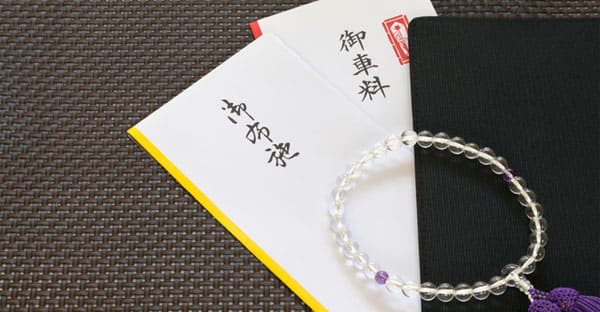

◇葬儀でお布施を包む際、事情に合わせて御車代や御膳代、戒名料もお渡しします

現代、葬儀で包むお布施は読経供養に対するお礼です。斎場や自宅まで僧侶に出張していただけば交通費として「御車代」など、葬儀では事情に合わせてお布施と一緒に、別袋にお金を包みます。

葬儀のお布施①読経料(お布施)

◇葬儀のお布施は、現代では主に読経供養に対して包みます

葬儀で包むお布施ほ表書きは、「お布施」とする地域がほとんどですが、納骨式や四十九日法要などでは「読経料」と表書きをして包むことも多くあります。

・約3万円~10万円

(平均約3万円~5万円)

葬儀のお布施は1回の読経供養に対して計算するので、日に2回・3回の読経供養が重なると、その分上乗せしてお包みするのが一般的です。

例えば葬儀当日に納骨式、繰り上げ初七日などが執り行われる場合、2回分・3回分のお布施を包みます。

葬儀の御布施②御車代

◇「御車代(おくるまだい)」とは、出張いただいた時に渡す交通費です

菩提寺で葬儀を行う場合には必要ありませんが、僧侶に出張していただく場合には交通費として「御車料」をお包みするのがマナーです。

・約5千円~2万円

(タクシー代を目安とする)

金額幅が大きいですが基本的には5千円ほど、寺院から会場までのタクシー代を目安として、遠い場合には上乗せします。

葬儀の御布施③御膳代

◇「御膳代(おぜんだい)」とは、精進落としの代わりにお渡しする代金です

葬儀の後に用意される会食の席「精進落とし」に、僧侶が出席しない場合に渡しましょう。精進落としは親族を中心とした振る舞い料理ですが、葬儀ではお礼を込めて、僧侶にもお声を掛けるとされます。

・約5千円~2万円

(お食事代1人分を目安とする)

御膳代も実際に振る舞った会食での、1人分の料金を目安に包みます。会食が高ければそれだけ御膳料も高くなるでしょう。

葬儀のお布施、平均額が約47.3万円?

◇2016年の調査では葬儀のお布施など、僧侶へお渡しした金額の平均が約47.3万円でした

約47.3万円と聞いて驚く人も多いですが、戒名料に幅があるためです。戒名には位(ランク)があり、位(ランク)が高くなるとそれだけ戒名料が高くなります。

ただ本来は、生前に積んだ徳によって高い位の戒名を授けられる性質のものですが、いつしか高い位を授かるために、遺族が高い戒名料を払う習慣ができました。

最近ではそもそも無宗教の家も多く、昔ながらの風習として戒名を授かるものの、位(ランク)にはこだわらない家も増えています。

[参考]第11回葬儀についてのアンケート調査(日本消費者協会)

葬儀のお布施と包む「戒名料」とは

◇「戒名料」とは、仏様の弟子としての名前の名付け料金です

施主が葬儀でお布施とともにお渡しする「戒名料」とは、人が亡くなった時に仏様の弟子としての名前「戒名(かいみょう)」を名付けていただくお礼として包みます。

| <宗派・位(ランク)と、戒名料の目安> | ||||

| 臨済宗 | 真言宗/天台宗 | 曹洞宗 | 浄土真宗 | |

| 1.信士/信女 | 約30万円~ | 約30万円~ | 約30万円~ | 約20万円~ |

| 2.居士/大姉 | 約50万円~ | 約50万円~ | 約50万円~ | 約50万円~ |

| 3.院信士/院信女 | 約80万円~ | 約100万円~ | ||

| 4.院居士/院大姉 | 約100万円~ | 約100万円~ | 約100万円~ | |

[注釈]1.~4.に向かって位(ランク)が上位です

亡くなってすぐ極楽浄土へ向かう浄土真宗では「お釈迦様の弟子」として位(ランク)の呼び名がちがいます。信士/信女は「釋/釋尼」、院信士/院信女は「院釋/院釋尼」です。

戒名料:信士/信女とは

◇「信士/信女」とは、在俗の男女で仏教に帰依したものを差します

男性が「信士(しんじ)」、女性は「信女(しんにょ)」です。浄土真宗では男性が「釋(しゃく)」、女性が「釋尼(しゃくに)」です。

戒名料は最も安い位(ランク)です。宗旨宗派によって異なりますが、全般的に20万円~50万円が目安でしょう。

戒名料:居士/大姉とは

◇「居士/大姉」とは、信士/信女よりも寺院への貢献度が高かった成人男性・女性に対して授けられます

男性が「居士(こじ)」、女性が「大姉(たいし)」です。代表的な仏教宗派、浄土宗・真言宗・曹洞宗・臨済宗・天台宗の5宗派で授けられます。信士/信女に次いだ位(ランク)で、50万円~80万円が相場です。

戒名料:院信士/院信女とは

◇「院信士/院信女」は、居士/大姉よりも仏教の信仰が厚く、寺院へ貢献した人へ授けます

居士/大姉によりも高い位(ランク)となり、臨済宗には院信士/院信女に当たる位がありません。一方、日蓮宗では院信士/院信女から2つの位で構成されます。金額目安は約30万円(日蓮宗)~100万円(曹洞宗)です。

戒名料:院居士/院大姉とは

◇「院居士/院大姉」は仏教に新人深く、本堂建立で大きな貢献をした人物に匹敵する功績に対して授けられます

「院居士(いんこじ)」がだ男性の戒名、「院大姉(いんたいし)」が女性の戒名です。さらに上の位(ランク)には「院殿居士(いんでんこじ)」「院殿大師(いんでんたいし)」がありますが、一般的には授かる人は少ないでしょう。

院居士・院大姉を授かるならば、100万円以上の戒名料はお包みする寺院がほとんどです。

葬儀でお布施の金額に迷う時は

◇葬儀で包むお布施の金額に迷う時は、言葉使いに配慮しながら、僧侶にお伺いします

葬儀で包むお布施の金額に迷ったら、親族や僧侶ご自身にお伺いする方法が確実です。

ただ本来お布施は徳を積む行のひとつで「お礼の心」ですので、「料金は何円ですか?」などと直接的に尋ねるのはタブーです。

「みなさま、いくらくらい包まれているでしょうか?」

「どれくらい包めばよろしいでしょうか?」

…などの表現で尋ねます。

また大阪など近畿エリアでは、葬儀のお布施と戒名料を一緒に包んでお渡しする地域もあるでしょう。

・戒名料も葬儀のお布施として一緒に包む

・戒名料、葬儀のお布施、それぞれ別に包む

…など、必ずしも失礼には当たりませんが、地域の風習として親族に確認してから準備をするとより安心です。相談する親族がいなければ、包み方も一緒に僧侶にお伺いすると良いでしょう。

葬儀のお布施は、内訳を知って調整しよう

葬儀のお布施は戒名料も含めて平均的に平均約46万円と、平均額が大きな金額になっているため、内訳まで知って調整できると助かります。

葬儀のお布施は施主にムリがなく、僧侶にも適切な金額をお包みするため、本記事を参考にして内訳を調整しながら、親族とも相談し金額を決めます。

また葬儀のお布施をお渡しする時には、厚手の白い封筒に包む、切手盆に乗せ両手で差し出すなど、マナーもあるので当日までに確認をしておくと良いでしょう。

・大阪の法要でお布施を渡す時、施主が押さえるマナーとは。御香典とは違う渡し方を解説!

お電話でも受け付けております