菩提寺がないと納骨できないの?戒名の付け方や葬儀の対応方法も紹介

「菩提寺やお世話になっているお寺がない場合、納骨はどこですれば良いの?」

「菩提寺がない人の戒名はどうする?」

菩提寺がない場合やお世話になっているお寺がない場合、納骨や葬儀をどこに頼めば良いか悩んでしまうでしょう。

本記事では、菩提寺がない人が納骨する方法や戒名を付ける方法、葬儀の対応方法、菩提寺が遠方にある場合の対応方法などを紹介しています。

この記事を読むことで、菩提寺がない人が納骨する方法や戒名を付ける方法、葬儀への対応方法、菩提寺が遠方にある場合の対処法などを知ることができます。その知識をもとに、菩提寺がない人でも安心して葬儀から納骨まで行うことができるでしょう。

菩提寺がないため葬儀や納骨に不安があるという人は、ぜひこの記事を参考にしてください。

菩提寺とは?

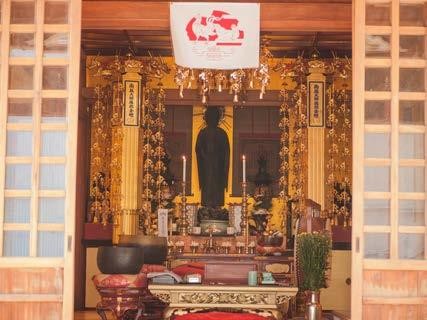

先祖代々のお墓や位牌があるお寺が菩提寺です。

お墓を設置させてもらっている檀家は、菩提寺に故人の葬儀や法事といった宗教儀礼の手厚いサポートを受けるために、お寺が安定的に運営できるように支えていくことになります。

菩提寺がどこにあるかわからないという場合には、先祖のお墓がどこのお寺にあるのか確認すると良いでしょう。

菩提寺がない状況

菩提寺がないという状況は、人によりさまざまです。

最近ではお墓を持たないという選択をする人も増えているため、本当に菩提寺がないという場合もあれば、生まれた土地から離れた地域で生活しているため、菩提寺が遠方にあったり、疎遠になってしまったりしているケースもあるでしょう。

以下では、菩提寺がない状況を詳しく紹介していきます。菩提寺がないと悩んでいる人は、自分がどのような状況に当てはまるか考えながら読み進めてください。

菩提寺や縁のあるお寺がない

菩提寺や縁のあるお寺が本当にないという状況です。

信仰している宗教がない無宗教の状態で元々、お墓を持っていないという人もいるでしょう。また、お墓を定期的に管理してくれる人が近くに居らず、墓じまいをして納骨堂を選択する人などもいます。

さまざまな状況で菩提寺や縁のあるお寺がない人は、葬儀会社などに紹介してもらうことが可能ですから、一度、聞いてみると良いでしょう。

菩提寺があるかわからない

先祖代々が暮らしていた地域を離れ、他の地域で暮らしているため、菩提寺があるのかないのか把握できていないという人も少なくありません。

お墓に詳しい人が存命の場合は菩提寺について尋ねてみると良いですし、先祖のお墓の場所がわかっている場合は、墓地を管理しているお寺に尋ねてみてください。

なお、既に両親や祖父母、お墓に詳しい親族が他界しており、誰にも聞くことができないという状況の方もいるでしょう。調べても菩提寺の場所がわからないという場合は、葬儀会社などにお寺を紹介してもらうなどしてください。

菩提寺が遠方

菩提寺がどこにあるかわかっているが、仕事や進学などさまざまな理由で引っ越しを遠方に住んでいるという状況もあります。

後から詳しく説明しますが、菩提寺が遠方にある状況で葬儀や法事などの宗教儀礼が必要になった場合には、僧侶に出張を依頼するか、近くにある同じ宗派のお寺を紹介してもらうなどして対応しましょう。

菩提寺とは疎遠

昔ほどお寺との付き合いが深くない現代では、親族の葬儀や法要をお願いして以来、付き合いがなく疎遠になっているという人は少なくありません。

このような場合、先祖とお寺との付き合いは法要などに限られており、お墓は別の場所にあるということも考えられます。新しいお寺を探すか、お寺に連絡し葬儀などへの対応ができない確認してみると良いでしょう。

なお、何らかの事情で菩提寺との関係が悪化して疎遠になってしまっているというケースもあります。このような場合は、菩提寺との関係を継続させるか、新しいお寺を探してお墓を移すか、家族で話し合う必要があるでしょう。

菩提寺がないと納骨できないの?

菩提寺や縁のあるお寺がない場合、納骨ができる場所がなくて困ってしまうのではないかと不安になってしまうでしょう。

菩提寺がないから納骨できないというルールはなく、お世話になっているお寺がない人でも納骨できる方法はいくつかあります。

ここでは、菩提寺がない方が納骨する方法を紹介していきますので参考にしてください。

宗旨宗派不問の霊園に埋葬する

菩提寺がない場合、宗旨宗派不問の霊園に埋葬するという方法があります。

霊園には、都道府県や市町村などの自治体が運営している公営の霊園と民間の会社が運営している民営の霊園があります。

公営霊園は、石材店などの縛りがなく条件を満たせば誰でも申し込むことができますが、抽選方式であるため必ず利用できるというわけではありません。

民営霊園は、施設や設備が充実しており申し込みの条件が設けられていない場合も多いですが、利用する石材店が指定されている場合がありますし、公営霊園よりも費用が割高になってしまう場合があります。

霊園を利用する場合は、費用や設備などを比較して申し込むようにしましょう。

無宗教でも利用できる永代供養墓に納骨する

無宗教の人でも利用できる永代供養墓を探して納骨するという方法もあります。

永代供養とは、何らかの事情でお墓や遺骨の管理が難しい遺族に変わり、お寺や霊園が供養してくれるものです。自分でお墓を管理する必要がないため、高齢で墓地に行くことが難しい人や子や孫にかかる負担を軽くしたいと考えている人におすすめでしょう。

永代供養墓を運営するお寺や霊園の方針により条件は異なりますが、檀家でない人も利用できるところもあるため、菩提寺がないため納骨ができないと悩んでいる人は探してください。

納骨堂を利用する

菩提寺がない場合、お墓ではなく故人の遺骨を納めるスペースを設けた建物である納骨堂を利用するという方法もあります。

納骨堂には、1体から数体の遺骨を納めることができる「ロッカー型」、上段に仏壇、下段に骨壺を収蔵するスペースがある「仏壇型」、バックヤードに保管されている骨壺がお参りの時だけ自動で運ばれてくる「自動搬送型」などさまざまなタイプがあります。

また、運営元も自治体などの公営、宗教法人などの民営、お寺などさまざまです。

納骨堂のタイプ、運営元によって費用が異なるため、事前に下調べしてから自分に合ったものを選ぶようにしましょう。

散骨や手元供養の方法もある

お墓や納骨堂などを利用せず、散骨や手元供養するという方法もあります。

散骨とは、遺骨を細かく粉状にして、海や山などに撒く方法です。散骨は「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されていない行為であるため、誰でも行うことができますが、勝手にどこでも撒いてもOKというわけではありません。

土地の所有者に許可なく散骨してはいけませんし、川や海への散骨すれば水産物への風評被害を心配する漁協関係者などとトラブルになってしまいます。また、自分の土地だからと自宅の庭に散骨すれば、近隣住民とトラブルになってしまう可能性もあるでしょう。

散骨を選択する場合は、ルールやマナーを守るようにしてください。

一方、手元供養とは、お墓や納骨堂に遺骨を納めず手元に置いて供養する方法です。手元供養は故人を身近に感じながら供養できるというメリットがある反面、自身で遺骨が管理できない状況になった時のことを事前に考えておく必要があります。

出典|参照:散骨に関する留意事項|東京都福祉保健局

菩提寺がない人の戒名はどうする?

戒名とは、仏弟子(お釈迦様の弟子、出家した弟子)となった方に与えられる名前です。本来は生前に仏弟子となった方が戒律を守り修行することを誓う証として与えられるものですが、現在は故人が極楽浄土に行けるように付けるようになっています。

菩提寺がない人はお世話になっているお寺がないため、戒名は付けられないのではと心配になってしまうでしょう。

以下では、菩提寺がない人の戒名の付け方について紹介していきます。

戒名は自分で付けることもできる

戒名は菩提寺の僧侶から授かるのが一般的ですが、お世話になっているお寺がない場合には自分で付けることもできます。

ただし、菩提寺がある人が勝手に戒名を付けることは、関係が悪化してしまう可能性があるためやめておいた方が良いでしょう。使いたい漢字がある場合などには、菩提寺の僧侶に相談してみると希望を聞き入れてもらえる可能性があります。

戒名授与サービスがある

菩提寺がない人が戒名を付けたい場合には、戒名授与サービスを利用するのがおすすめでしょう。戒名授与サービスとは、お寺の檀家になることなく戒名を授かることができるサービスです。

菩提寺の僧侶などに戒名を付けてもらうと30万円~50万円程度の費用が必要ですが、戒名授与サービスを利用すれば2万円程度といった安い費用で授かることができます。

菩提寺がなく、葬儀後にお寺との付き合いを考えていないという人は、戒名授与サービスの利用を検討しましょう。

戒名は必須ではない

信仰している宗教がない場合には、戒名を付けないという手段を取ることもできます。

前述したように戒名は仏弟子になった証として授かる名前であり、仏教を信仰していない人にとっては不要なものです。

仏式での葬儀を希望する場合やお寺の土地を借りて建てたお墓に納骨する場合には、戒名が必要というルールが設けられている可能性がありますが、宗派を問わない自由な葬儀や宗旨宗派不問の霊園や納骨堂に埋葬する場合には不要でしょう。

菩提寺が遠方の時の対応方法

先祖代々、お世話になっている菩提寺はあるが、遠方にあるということも少なくありません。

ここからは、菩提寺が遠方の時の対応方法を2つ紹介していきますので、いずれかの方法を試してみてください。

僧侶に出張を依頼する

まずは、菩提寺の僧侶に出張をお願いできないか尋ねてみましょう。

他県での葬儀だから出張は難しいだろうと考えるかもしれませんが、現地まで来てくれる僧侶もいます。お寺の行事などで忙しい時期は断られることもありますが、近くのお寺にお願いする前に出張できないか尋ねてみてください。

もし、出張可能となった場合は、現地までの交通費の負担や宿泊の手配は依頼した側が行うようにしましょう。

同じ宗派のお寺に相談する

現地に菩提寺の僧侶が来ることが難しい場合には、近くにある同じ宗派のお寺に相談しましょう。

身内の不幸を菩提寺に伝え、近くにある同じ宗派のお寺を紹介してもらうという方法が一番です。もし、菩提寺から紹介できないと言われた場合には、葬儀を依頼する葬儀会社に近くのお寺を紹介してもらいましょう。

菩提寺に相談せず、いきなり葬儀会社に近くのお寺を紹介してもらうと後からトラブルになってしまう可能性があります。

菩提寺があることがわかっている人は、まずそちらに相談してください。

菩提寺がない場合の葬儀の対応方法

菩提寺がない人が葬儀を行いたい場合、葬儀会社に僧侶を紹介してもらうという方法を取るのが一般的です。

葬儀会社は近所にあるお寺のことを把握しているため、希望に合う僧侶を紹介してもらえる可能性が高いでしょう。

ただし、葬儀会社に僧侶を紹介してもらう場合、お寺との関係が葬儀だけに限られるのか、その後も関係を続けていかなくてはいけないのか確認しておかなくてはいけません。

葬儀会社の多くが葬儀だけの関係として僧侶の紹介を行っているため、菩提寺と檀家として長い付き合いを考える場合には継続した関係を希望していることを伝えると良いでしょう。

菩提寺を変更する

菩提寺が遠方にある場合や関係が疎遠になってしまっているという場合には、菩提寺を変更することを検討してください。

菩提寺を変更するためには、僧侶の理解を得る必要があります。遠方にあるため管理が難しいなどきちんとした理由があれば、離檀に応じてくれるはずです。

離檀が決まったら、墓石の解体を依頼する墓じまい業者を手配し、「改装許可書」や「受入証明書」(「墓地使用承諾書」)を発行しておくようにしましょう。

菩提寺の変更には、墓石の解体にかかる費用や移転先のお墓の購入費用のほか、離檀料が発生します。離檀料は、通常の法要で包むお布施の2倍~3倍程度必要と言われていますので、菩提寺の変更には高額な費用がかかってしまうでしょう。

檀家になり菩提寺を持つことのメリットとデメリット

葬儀や法要の際に困らないようにするために、菩提寺を持った方が良いのか、持たない選択のままで良いのか迷う人は多いでしょう。以下では、檀家になり菩提寺を持つことのメリットとデメリットについて紹介していきます。

メリットとデメリットを比較し、自分が檀家になり菩提寺を持つべきか考えてみてください。

メリット

葬儀後すぐには、初七日や四十九日といった供養があるだけでなく、命日には三回忌や七回忌などの年忌法要を行わなくてはいけません。

供養に関する知識を持っていない場合、何をしたら良いのかわからず困ってしまいますが、檀家になり菩提寺を持つことで僧侶に困りごとの相談に乗ってもらい、必要な法要に優先的に対応してもらえます。

故人を手厚く供養したい、わからないことだらけで不安という場合は、菩提寺を持つことを検討すると良いでしょう。

デメリット

当然ですが、菩提寺を持つことで発生するデメリットもあります。一番のデメリットは金銭的な負担が増えてしまうことでしょう。

檀家になるためには入檀料や墓地を管理するための年間費が必要ですし、法要やお寺の行事の際にはお布施を包まなくてはいけません。

また、檀家にはお寺の運営を支えるという役割があるため、建物の改修や建て替えが必要になった場合、寄附を求められてしまう可能性もあるでしょう。檀家になることで金銭的な負担が増えてしまうことは覚悟しておかなければならないことです。

そのほか、檀家になる菩提寺を持つことで法要を優先的に対応してもらえますが、故人の希望通りの葬儀や法要は行えないというデメリットもあります。

お墓や法要などにあまりお金をかけられない人や自由な葬儀を希望する人は、檀家になる菩提寺を持つことが負担になってしまう可能性があるでしょう。

菩提寺がわからない時はどうする

以下では、菩提寺がわからない時はどうするべきかということについて紹介していきます。

菩提寺がないと思っていても実は親や祖父母世代が暮らしていた地域に先祖代々、お世話になっているお寺があるということも少なくありません。

いざ親族が亡くなり葬儀が必要になった場合に、困ってしまうことがないように菩提寺があるのかないのか、あるのならどこにあるのか調べておきましょう。

親族に聞く

菩提寺がわからない時には、親族に聞くのが一番です。

昔は一家単位ではなく、親族単位で同じお寺にお世話になるということが多くありました。そのため、両親以外の親族に聞いてみたら先祖がお世話になっていた菩提寺が判明するという場合もあります。

自分が知らないから菩提寺はないとすぐに判断せず、親族にまずは聞いてみましょう。

仏壇の戒名を調べお寺に聞く

手間や時間はかかってしまうかもしれませんが、仏壇にある位牌に書かれている戒名に使われている文字から宗派を調べ、お寺に聞くという方法もあります。

戒名の付け方や使用する文字は宗派によって異なり、位牌が手元にあれば自分の先祖の宗派を知ることができるでしょう。宗派がわかったら先祖が住んでいた地域のお寺に問い合わせてみることで、菩提寺が判明する場合もあります。

菩提寺がない場合でも納骨できるので自分の納得できる方法を選ぼう

この記事では、菩提寺がない人が納骨する方法などを見てきました。

菩提寺がない人が納骨したい場合、新たに檀家となり菩提寺を持つ、宗旨宗派不問の霊園、無宗教でも利用できる永代供養墓、納骨堂、散骨、手元供養といった選択肢が用意されています。

それぞれの方法のメリットとデメリットを比較し、どの形が自分に合っているか考え、納得できる方法を選ぶようにしましょう。

お電話でも受け付けております