【家族が亡くなったら】末期の水~枕飾り・枕経まで。遺体処置7つの事柄|永代供養ナビ

家族が亡くなったら、まず末期の水(まつごのみず)を取り、体を拭く清拭(せいしき)が行われますよね。

病院で家族が亡くなったら、その後は霊安室に運ばれますが、ご遺体の安置場所が決まり搬送した後は、枕飾りを整え、ご住職へ依頼して枕経を唱えていだきます。

このご遺体を安置する一連の流れは、病院の看護師さんや葬儀社スタッフが先導してくれますが故人との最期の時間です、ご遺族も把握して整えてあげたいですよね。

今回は、家族が亡くなったら行う末期の水の取り方や枕飾り、ご住職へ依頼する枕経についてお伝えします。

家族が亡くなったら、ご遺体を整える

ご家族が亡くなったら、病室では看護師による先導の元、末期の水を取ります。

その後、体を拭く清拭(せいしき)や着替え、死に化粧など、体を美しくキレイに整えてあげた後、病院の霊安室へ運ばれる流れになるでしょう。

・末期の水(まつごのみず)/死に水

・清拭(せいしき)/湯灌(ゆかん)

・清潔な衣服へ着替える(死に装束など)

・死に化粧

ここまでは看護師が先導して行ってくれます。

この時間に家族や親族、近しい人々へ御臨終の連絡を行ってください。

霊安室にご遺体を安置できるのは数時間~長くても24時間ほどですので、この間に自宅や斎場の安置室など、ご遺体を安置する場所を決め、早々にご遺体を搬送します。

ご遺体を安置したら枕飾り

ご遺体の搬送を終えて安置したら、枕飾りを整えます。

この世とあの世を分けるため、お布団の上下などは基本時に生きている人々と反対の逆さで整えてください。

①薄手の白い布団を、逆さに整えて寝かせる

・北枕

・さかさびょうぶ

・守り刀

②枕飾り

・葬儀社に相談して準備

③枕経

・ご住職に依頼

…以上が、家族が亡くなったら行うご遺体の処置、一連の流れです。

病院からの搬送で、どこか特定の葬儀業者を選んだら、葬儀社スタッフが先導して行ってくれるでしょう。

地域によっても風習が異なるので、この点は年長者や菩提寺のご住職などに相談をしながら進めると良いかもしれません。

・【家族が亡くなったら】病院でご臨終の後、家族が行うべき8つの事柄とは|永代供養ナビ

末期の水とは?

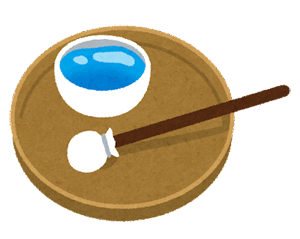

●末期の水(まつごのみず)/死に水…亡くなった方の唇を潤す儀式のこと

●「末期の水」とは、亡くなった方の唇を湿らす(潤す)儀式のことでです。

・あの世に行って、渇きの苦しみがありませんように

・生き返って欲しい

・この世の最期の水

一般的に脱脂綿をガーゼでくるんだものを水に浸し、故人の唇を湿らせるのですが、すぐに準備できない場合や地域によっては、筆や綿棒などを代用することもあるでしょう。

「末期の水」はどうやるのか?

前述したように状況や地域によって、筆や綿棒を水に浸しても良いのですが、一般的には割りばしにガーゼで脱脂綿をくるんだもので、故人の唇を湿らせてあげます。

・水

・水を入れる容器(一般的なものは皿)

・脱脂綿

・輪ゴム(白糸)

・割り箸

・ガーゼ

水道水でも構いませんが、今では清潔なミネラルウォーターなどを購入して、末期の水を行う人が増えました。

①末期の水の準備

容器に水を入れ、末期の水を取る準備を進めるとともに、付けるものは下記のように作ってください。

①箸の先に脱脂綿を巻く

②ガーゼでくるむ

③ガーゼの裾を輪ゴムか白糸で縛る

④容器に入れた水に、③を浸す

…以上が末期の水を取る脱脂綿の作り方です。

前項で末期の水を取る「お水」は、ミネラルウォーターを使用してきましたが、最近では故人の好きな飲み物をお水の代わりに準備するケースも、多く見受けるようになりました。

末期の水の取り方

ここまで脱脂綿が作れたら、末期の水の儀式です。

基本的に末期の水は、故人と近しい人から順番に、故人のご臨終に立ち会った人が取ります。

そのため配偶者や喪主→家族→近親者→ご臨終に立ち会った知人友人など、の順番になるでしょう。

①脱脂綿を巻いた割り箸とお水を用意します。

②故人の上唇→下唇の順に、唇をなぞるように湿らせます。

③故人に向けて一礼、又は合掌。

最後に、亡くなった故人に向けてご冥福をお祈りして、想いを込めてお祈りします。

ご臨終に間に合わなかった人も、ご遺体が安置されている限り、末期の水を取ることはできるでしょう。

枕飾りとは?

●枕飾り…遺体の枕元に置かれるミニ祭壇

病院の霊安室からご遺体を搬送し、安置場所にご遺体を無事に寝かせたら、故人の枕元に「枕飾り」と呼ばれるミニ祭壇を設けます。

搬送時に依頼した葬儀社に、通夜や葬儀までお願いをするのなら、一般的に葬儀社が枕飾りに必要な道具を準備してくれるでしょう。

・小机に白い布をかける

・お水

・お線香

・枕飯(一膳飯)

・偶数個のおだんご

枕飾りで用意するおだんごや一膳飯は、家族のために準備をしたものを取り分けるのではなく、枕飾りのためにのみ、用意をするとされています。

枕飾りの意味

●枕飾りをする理由は、要約すると「あの世への道しるべ」です。

故人の魂が無事にあの世に行き成仏するように、道しるべを作るのが主な理由になります。

枕飾りに伝わるしきたり

昔ながらの風習において、枕飾りにはいくつかのしきたりがあります。

①ロウソクを絶やさない

②焼香を絶やさない

③枕飯を準備する

けれども現代では、自宅ではなく、専用の安置施設を利用するようになるなど、しきたりに倣うことが難しい状況もあるため、柔軟に対応してください。

①ロウソクを絶やさない

枕飾りで使用されるロウソクの火は、絶やさないとされてきました。

●ロウソクの火を絶やさない理由は、「故人の魂が迷わないため」です。

例えばお盆で「ご先祖様を迎えに行く時に、提灯を火は消してはいけない」と言の風習がありますよね。

この由来と同じで、火は故人の道しるべになるとされるため、絶やさないとされました。

現代のロウソクに関する習慣

しかし納棺まで日数が掛かることも多い現代、ロウソクの火を絶やさず灯し続けることは難しいでしょう。

また現代では、火事を心配する人がほとんどです。

・(安置施設など)施設が閉まる時間に合わせて、ロウソクも消す

・ロウソクの形をした、電子式ロウソクを使用する

…などなどの方法が取られ、ご遺族もムリをすることなく、安全第一になっています。

また現代では、蓮子の形をしているロウソク(ブロンマ)といつロウソクがあり、燃焼時間は約16時間、一般的なロウソクとは形が異なり、ずっしりしているロウソクなので、火災の原因になることはないでしょう。

②線香を絶やさない

ロウソクと同じく「線香の煙も絶やさない」との慣習があったのですが、現代では火元の心配から、むしろキチンと消す家が多いです。

●枕飾りの線香は、ドライアイスがないその昔に、下記のような役割がありました。

・無縁の霊から守る

・ご遺体の臭いを抑える

お線香を絶やさない風習が残る地域では、ロウソクと同じく、線香にも長時間燃え続ける便利な「巻線香」を用いる様子も見受けます。

巻線香は約10時間煙を絶やさずに燃え続けるので消える心配は、ありません。

③枕飯を準備する

枕飯(一膳飯)は、山盛りのご飯に故人が生前使っていたお箸を差したものです。

この枕飯があることから、日ごろは「ご飯にお箸を立ててはいけない」と言われます。

●準備するもの

・故人が生前使っていた茶碗と箸

・白米

生前、故人が使用していた茶碗と箸を用意し、白米を茶碗によそります。

前述したように白米は、山盛りにしましょう。

次に、山盛りにした白米の真ん中に揃えて、箸2本刺してください。

故人に供えるご飯は「枕飯」と勘違いする人もいますが、このご飯山盛りの枕飯は、枕飾りの時だけです。

枕飯の意味とは

●「枕飯」は、現代に未練を残す事がないようと言う意味があります。

・枕飯…この世の未練がないように

・山盛りのご飯…後ろを振り向いても何も見えないようにするため

・箸…山を指しています。

人が亡くなって冥土の旅に出る時、この世に未練を残し振り返ることもあるでしょう。

この時、山盛りのご飯やお箸(山)を高くすれば、また後ろを見ても何も見えません。

枕経とは?

●枕経…初めて故人の枕元で読経をしてもらうこと

「枕経」は、故人が亡くなり旅立とうとしている時、安心して旅立てるよに行う儀礼です。

現代は病院で息を引き取ることが多く、すぐに僧侶に病院に来て、読経を読んでもらうわけにもいきません。

そのため現代では、亡くなった後に自宅や葬儀社の安置室にご遺体を安置した後、僧侶をお呼びして枕経を行ってもらう流れが多いです。

枕経の流れ

家族が亡くなった後、安置場所にご遺体を安置したら、まず枕経を行うため、ご臨終後すぐに菩提寺のご住職に連絡をして、枕経の依頼をする必要があります。

①安置する場所を決める

②菩提寺に連絡

ただ現代の大阪では、民間霊園にお墓が建っている家も多く、菩提寺がないことも少なくありません。

この場合には葬儀社などに相談すると、僧侶を手配してくれる場合が多いです。

①安置する場所を決める

枕経のためばかりではなく、まずは病院の霊安室からの搬送先として、落ち着いてご遺体を安置できる場所が必要です。

・ご自宅

・葬儀社が提供する霊安室

…などなどがあります。

・【家族が亡くなったら】遺体安置の場所選び。搬送依頼前に選ぶ3つの種類|永代供養ナビ

菩提寺に連絡

ご住職にはご臨終の時点から連絡して、安置場所が決定したら随時、ご報告をするようにして進めましょう。

遺体が安置場所に到着してから連絡することもできますが、最初に連絡しておくと、安置場所での待機時間が削減できます。

最後に

今回は家族が亡くなってから、一般的な末期の水(死に水)の取り方や、枕飾り、枕経についてお伝えしました。

けれども地域によっても違いがありますので、菩提寺のご住職や親族、地域に倣い進めるとよいでしょう。

ご遺体の安置で触れた下記3点も、今では行わない家も少なくありません。

・北枕…頭を北に向けることですが、西枕も多い

・さかさびょうぶ…屏風を逆さに立てる

・守り刀…ご遺体の胸の上に置く刀

また着替えは死に装束が一般的ですが、今では故人が生前に好んで着ていた服を着せることもあります。

・【家族が亡くなったら】自宅で遺体を安置する、家族が行う4つのポイント|永代供養ナビ

まとめ

末期の水や枕飾り、枕経の行い方

●家族が亡くなったら:末期の水より

・末期の水(まつごのみず)/死に水

・清拭(せいしき)/湯灌(ゆかん)

・清潔な衣服へ着替える(死に装束など)

・死に化粧

●家族が亡くなったら:枕経まで

①薄手の白い布団を、逆さに整えて寝かせる

・北枕

・さかさびょうぶ

・守り刀

②枕飾り

・葬儀社に相談して準備

・小机に白い布をかける

・お水

・お線香

・枕飯(一膳飯)

・偶数個のおだんご

③枕経

・安置する場所を決める

・菩提寺に連絡

お電話でも受け付けております