お墓に名前を追加したい

身内に不幸があったとき、意外とお墓のことでわからないのが、「お墓への追加彫刻」についてです。

すでにお墓をお持ちの場合、新たに亡くなった方のお名前を、追加で彫刻すること(追加彫り)が一般的です。しかし、戒名を刻む場所やそのタイミングなど、細かいことがわからずに、困る方も多いようです。

一見するとただお名前を彫るだけのように思えますが、そのお名前は故人様が生きた証であり、お墓参りの度に、家族みんなが目にすることを考えれば、とても大切なものといえます。

今回は、お墓への文字の刻み方や、追加彫刻についてご紹介します。

文字の刻み方とは

ここでは、お墓に文字を刻むときの、一般的な決まりごとを紹介します。

戒名などは主に墓石の棹石に刻まれますが、場所によってその内容は決まっています。

【棹石の正面】

一般的な和型の家墓では、「〇〇家」「〇〇家之墓」など、家名が多く見られます。しかし実は、棹石の正面にどんな文字を刻むかについては、特別な決まりはありません。個人墓や夫婦墓では、故人様の戒名や俗名も見られます。また、宗派によっては「南無阿弥陀仏」など、名号や題目、経文名号を刻むケースもあります。

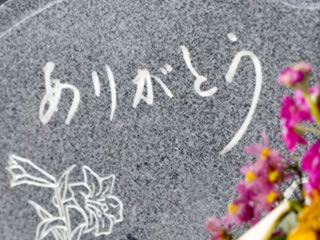

洋型の場合は、家名の他に、好きな文字や言葉などを刻むケースも増えています。最近では「心」や「愛」、「一期一会」、聖書からの引用なども見られます。特に記念碑的なお墓だと、自由に個性的な文字を刻まれることもあります。

ただ、家墓では、あまり奇抜すぎると将来的に違和感が残る可能性もあるため、今後のことを考えた上で、判断しましょう。

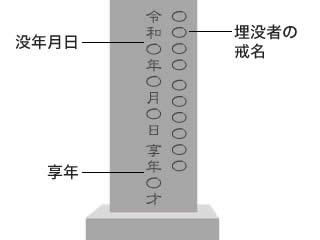

【棹石の右側/追加彫刻をする部分】

埋葬者の戒名、没年月日、享年などを刻みます。

追加彫刻の順番については、家系図の通りに刻む場合と、亡くなった順に刻んでいく場合があります。

ご家族や宗派によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

※ご先祖様の数が多い場合などに、お墓の左右どちらかに墓誌を建てることがあります。

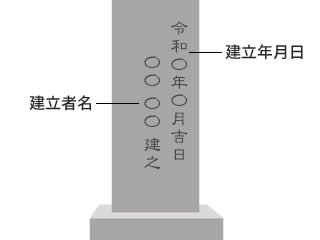

【棹石の左側】

建立年月日、建立者名を刻みます。

※棹石の裏面や、台石の左側面に刻むことも多いです

【その他】

家墓の場合、お墓に家紋を刻まれていることも多いです。

しかし主に水鉢や花立などに刻まれているのではないでしょうか。もちろん棹石に刻まれる例もありますが、仏様を迎えるにあたって、へりくだった方が良いという考え方も根強いようです。新しくお墓を建てるときは、注意しましょう。

追加彫刻について

新たに亡くなった方を追加彫刻する場合、まずはお墓を管理している霊園やご寺院などに、提携している石材店があるかどうか、確認しましょう。

墓石に何か作業を施す場合、多くが提携している石材店を利用するシステムになっています。自分で探せるのか、またその必要があるのかを、最初に把握しておくとスムーズです。

ここでは、追加彫刻までの流れをご紹介します。

追加彫刻の流れ

①文字を刻むタイミングを決める

まずは、どのタイミングで追加彫刻するのかを決めましょう。

特に決まりはありませんが、一般的には、納骨式に間に合わせることが多いようです。また、作業に必要な日数として、約1カ月ほどみておくと安心でしょう。

棹石の形や墓誌によって作業期間が異なるため、依頼する時期にも注意してください。なるべく早めに相談しましょう。

②石材店と内容の確認を

石材店と連絡がとれたら、刻むべき内容を相談します。故人様の戒名(法名)、没年月日、俗名、享年などを伝えましょう。

それに合わせて、現在の墓石に刻まれている文字の書体や大きさなど、石材店が確認し、原稿を作成してくれます。この時点で、見積もりなど費用についても詳細な話が出るため、きちんと確認しておきましょう。

③現場作業へ

現地または石材店などで、追加彫刻を行います。

このとき、僧侶やご住職などに頼み、棹石をただの石に戻すための「お性根抜き(魂抜き)」を行う場合も多いです。追加彫刻が終われば、また「お性根入れ(魂入れ)」をしてもらいます。

宗派や墓石の状況、墓誌に刻む場合は、お性根抜きを行わないケースもあります。ご家庭の事情などによって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

なお、文字などをいったん刻んでしまうと、やり直すことは厳しいといわれています。不可能ではないかもしれませんが、余計にお金や時間がかかるため、できるだけ文字や書体に間違いがないか、作業前に確認しておきましょう。戒名や漢字(旧字)はご位牌などと照らし合わせ、一人だけではなく、家族全員で見るなど、協力して進めましょう。

費用について

気になる費用についてですが、石材店によって異なります。

大体の目安としては、ご戒名1名様につき、約5万円~といわれています。

ただ、お墓の事情によって大きく変わる可能性もあります。

たとえば、現在はお墓に彫刻用の機械を入れ、その場で作業しますが、お墓の広さなどによって、機械が持ち込めない場合もあります。その時は、棹石などを石材店へ運ばなければならず、輸送費や手間賃などの割増料金が予想されます。

また、「お性根抜き」などを行った場合、僧侶へのお布施(1万円~)も必要です。追加彫刻にかかる費用だけを見てしまいがちですが、総合的に必要な費用を考えるようにしましょう。

※追加彫刻の流れや費用は、お墓の環境や事情などによって異なります。地域や宗派によっても、変わる可能性があります。

お電話でも受け付けております