お墓の形と各名称

皆さんは「お墓」と聞くと、どんな形を想像しますか?

多くの人が、昔から日本にある和風の三段墓をイメージされるのではないでしょうか。そもそも、仏教のお墓はもとは「仏塔」や「五輪塔」でした。五輪塔は平安時代末頃にできた墓石・供養塔で、5つの石が重なった形をしています。それらが時代ごとに変化し、江戸時代の中頃に和風の三段墓になったといわれています。

最近では墓石の形もさまざまで、洋風やオーダーメイドのデザイン墓石まで登場しています。永代供養墓を建てる際、お墓の各名称のことまではわからないとお困りの方もいるかもしれません。

今回は、お墓を建立するときにも役立つ、墓石の形や種類などについてご紹介します。

お墓の形と各パーツ

大きく分けると、お墓の形は3種類あります。

和風墓

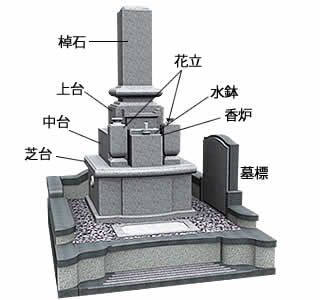

主に主流とされるのが三段墓や四段墓で、三段墓は上から棹石・上台・下台(芝石)が重なり、それぞれ「天(仏)」「人」「地」を表しているといわれています(四段墓はこれに中台が加わります)。

お墓は基本的に墓石とカロート(納骨室)から成り立っており、供物台やお花立、水鉢、香炉などの付属品も含まれます。また面積に余裕のある場合は、灯篭や先祖代々の戒名を記す墓誌、荷物置きの物置台、外柵、地面に敷く飛石・玉砂利などを加えていきます。

多少、宗派によって形の違いはありますが、やはり伝統的な和型はお墓の定番です。関西地方によくみられるのは雲居型や神戸型で、それに蓮華のデザインを施した蓮華型も人気です。

洋風墓

洋風墓は横幅が広い形のものです。

和型墓石に比べて高さがなく、一番上にある棹部の形状を称して、オルガン型やストレート型、プレート型などと呼ばれています。

主な構造は、棹部・中台部・洋台部から成り立ちますが、最近では一段で構成されるものもあります。墓地によってはサイズや形状に規定があるため、洋風墓を希望される場合は、事前に確認しておきましょう。

デザイン墓

最も自由でデザイン性の高いタイプ。

オーダーメイドで自分のイメージを伝え、石材店と相談しながらつくります。故人様の趣味や仕事、ご家族の思いや願いを表したデザインが多いようです。

なかにはガラスを用いたガラス墓まであり、太陽の光を浴びて美しく輝くお墓によって、よりあたたかい気持ちになれると満足度も高くなっています。

墓石を選ぶポイント

同じように見える墓石ですが、実は石それぞれに特徴があります。

石の種類は国内外をあわせると何百点にもなり、品質によって価格は異なります。

お墓にはどんな石が向いているのか、選ぶ際の注意点をみてみましょう。

・吸水率(水を吸いにくく、水はけがよい)

石にはわずかな目にみえない隙間があるため、雨水などを吸収します。水を吸いやすい石は寒冷地で割れやすく、ひび割れなどの原因になります。一般的には、吸水率は低い方が墓石に適しているといえます。

・見かけ比重と耐久性(長持ちかどうか)

子孫への継承を前提にすると、丈夫で長持ちする石でなければいけません。墓石には強度の参考になる「見かけ比重(一定の体積あたりの質量を算出した基準)」が存在するため、要チェックです。また硬い石の方が、傷つきにくいといわれています。

・色落ちなどの劣化を想定

石は自然素材のため、将来的に、色や艶が劣化する恐れがあります。その変化が目立ちやすい種類には、注意が必要です。その点を念頭においたうえで、お好みの石種を選びましょう。

【代表的な石種】

ここでは、一般的に知られる石種で、かつヤシロでも人気があるものをご紹介します。ぜひご参考になさってください。

黒龍石

関西地方で最もスタンダードな石といわれています。ほぼ変色せず、耐久性もあることが人気の理由といわれています。

〈吸水率(%):0.090〉

青龍石

和風墓の定番となる石種で、国産の大島石に似たきれいな青御影石です。人気も高く、お手頃な値段も魅力です。

〈吸水率(%)0.197〉

ローザピンク

ピンク系の御影石の代表格。柔らかな薄い桃色は優しい印象で、洋風墓のデザインにも映え、特に女性に人気です。

〈吸水率(%):0.195〉

エメラルド

結晶がエメラルド色に輝いていることが特徴。独特の艶と深みのある色合いが、落ち着いた雰囲気を与えてくれます。

〈吸水率(%):0.030〉

お電話でも受け付けております