生前整理とは?整理するメリットや進め方をポイントと合わせて紹介

「生前整理って何をするの?遺品整理や老前整理と何が違うの?」

「生前整理のメリットは?」

「生前整理に興味はあるけど進め方がわからない」

「終活」という言葉が浸透しつつありますが、皆様は生前整理について検討したことはありますか。検討してみた方の中でも上記のような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、「生前整理」にフォーカスを当てて生前整理とは何か、遺品整理など他の整理との違い、生前整理を行うことのメリット・デメリット、生前整理の進め方のポイントについて紹介しています。

この記事を読むことで、生前整理のメリット・デメリットを踏まえた上で生前整理について検討することができ、快適な余生を過ごすための第一歩を踏み出すこととなるでしょう。

生前整理について詳しく知りたい方、興味のある方は是非この記事をチェックしてみてください。

生前整理とは?

生前整理とは、自分が元気に生きているうちに、財産や身の回りのものを自分自身で整理することを言います。

不要なものを処分したり、誰かに譲ったり、残しておきたいものを明確にするというもので、今どきの言葉で言う「断捨離」を行います。

中には、自分で処分することが大変なものもあるため、そのような時は生前整理業者や不用品回収業者などに依頼するのも一つの方法です。

死後の備えの意味合いが強いですが、今後の自分の生活を見つめ直す機会になることや、自分が死を迎えるまでの期間を穏やかに過ごすことにつながるため、生前整理は前向きなことと言えるでしょう。

遺品整理・老前整理との違いについて

生前整理、遺品整理、老前整理は言葉の響きはとても似ていますが、それぞれ違いがあるため比較して解説していきます。

生前整理は、自分が元気に生きているうちに、財産や身の回りのものを自分自身で整理することを指します。タイミングは様々ですが、20代や30代の若いうちからはじめる方や結婚や定年退職など、一般的には人生の節目がきっかけではじめることが多いようです。

遺品整理は、自分が亡くなった後、残された家族が財産や身の回りのものを整理することです。

老前整理は、老いる前に自分の力や家族の手などを借りて、財産や身の回りのものを整理することを言います。

生前整理と老前整理は意味合いがとても似ていますが、生前整理は自分が亡くなった後に家族が困らないようにするためであり、老前整理は自分が快適な老後を過ごすためというポジティブな意味合いが強いのが特徴です。

| 生前整理 | 遺品整理 | 老前整理 | |

|---|---|---|---|

| 時期 | 結婚や定年退職など人生の節目 | 亡くなった後 | 一般的には40、50代 |

| 行う人 | 自分が中心 | 遺族 | 自分が中心 |

| 目的 | 家族の負担を減らす | 部屋の整理、故人と向き合う | 家族の負担を減らす |

| 整理する物 | 遺すと家族が困る物、財産 | 財産、家財 | 遺すと家族が困る物、財産、人間関係 |

生前整理を行うメリット

生前整理の大きな目的は、残された家族が困らないようにすることです。それだけでなく、自分が死を迎えるまでの期間を穏やかに過ごすためや、今後の自分の生活を見つめ直すためにも良い機会になります。

ここからは、生前整理をすることで得られるメリットを7つ紹介していきます。

- 財産の把握ができる

- 遺族の負担軽減につながる

- 相続関係での親族間でのトラブルを回避できる

- 自分の周りを整理できる

- 自分自身の希望が通りやすくなる

- 死後に自分の思いを伝えることができる

- 不測の事態への備えになる

財産の把握ができる

生前整理をする際、自分が所持している財産を目録にすることで財産の状況を明確化できます。財産の状況がわかることで、自分がどれくらいの財産を保有しているのか確認できるメリットに加え、死後遺族による財産調査の手間を省くことができるというメリットもあるのです。

財産調査なんてと思う方もいらっしゃるでしょうが、亡くなった人の通帳の残高や有価証券、不動産、自動車などの財産を全て調査するのに膨大な時間と手間がかかります。

遺された遺族の負担を減らしてあげるためにも、財産目録を作成した方が良いでしょう。

遺族の負担軽減につながる

自身が健康であるうちに必要なもの、不要なものを仕分けておくことで大切な家族の身体的、精神的、金銭的な負担を軽減することができます。

一般的に人が亡くなった後、遺族は葬儀や役所への届け出・手続きなど、やらなければならないことが非常に多くあるのです。もし家の中がたくさんのもので溢れていたら、家族は遺品の整理にも多くの時間と労力をかけることになることでしょう。

また、もので溢れていると、処分にかかる時間も増え、身体的、精神的な負担だけではなく金銭的な負担も大きくなります。

出典|参照:法務省:死亡届

相続関係での親族間でのトラブルを回避できる

残された家族が揉める原因として挙げられるのが遺産の相続問題です。仲の良い家族でも遺産の分配が不明確であればトラブルに発展してしまう恐れがあります。

自分が所持している財産をきちんと把握し、遺言書を作成して遺産分配の整理ができていれば、ほとんどの相続問題のトラブルは回避できるでしょう。

自分の周りを整理できる

きちんと生前整理をしておくことで不要なものが減り、物理的、精神的にもスッキリとした生活を送ることができるようになります。その結果、家族への心配事や生活する上でのストレスが少なくなり、生きていく上で本当に必要なものが見えてきます。

快適で理想的な最期を送るためにも生前整理はとても大切なのです。

自分自身の希望が通りやすくなる

エンディングノートや遺言書として文書に残すことにより、葬儀やお墓のこと、また遺産の相続についてなど、自分が亡くなった後の要望や意志、考えを家族に伝えることができます。

生前整理には、自分の死後でも願いを叶えられるメリットがあるのです。

死後に自分の思いを伝えることができる

エンディングノートなどで自分の思いを文書に残すことにより、自分の希望が通りやすくなるというメリットもありました。その他にも家族や親族、友人に感謝の気持ちを伝えることができるというメリットもあります。

気恥ずかしいという理由から、感謝の気持ちを日頃言わないという方もいらっしゃるでしょう。しかしながら、亡くなってしまうとどうしても感謝の気持ちを伝えることができなくなってしまいます。

気恥ずかしくて直接伝えることができなくても、文書で感謝の気持ちを残しておくと相手にしっかりと伝わります。

不測の事態への備えになる

人の一生はいつ何が起こるか予測できません。ある日突然病気になって入院することもあれば、不慮の事件や事故に巻き込まれて突然亡くなってしまう可能性もあります。

万が一不測の事態が起こった場合でも、あらかじめ身の回りの整理ができていれば家族の方も「何から手をつければ良いかわからない」といった事態も未然に防ぐことができるでしょう。

生前整理を行うデメリット

生前整理を行うことで得られるメリットについて紹介しました。生前整理を行うことで自身が快適な老後を送れたり、意思を遺族に伝えられたりするだけでなく、遺族にとっても財産調査の手間が省けたりというようなメリットがあります。

しかしながら、生前整理にはメリットばかりではなくデメリットも存在します。デメリットは嫌だなと思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、このデメリットについては生前整理を行わなかった場合、遺品整理をする遺族が同じデメリットを背負うことになってしまうのです。

まずは、生前整理に伴うデメリットについて知りましょう。

お金がかかる

生前整理を行う際はどうしてもお金がかかってしまうのです。特に業者に依頼すると費用が大きくなってしまいます。自分で生前整理を行う場合は粗大ごみの回収費用や家電のリサイクル代、ごみ袋代がかかりますが、出費は抑えられます。

対処法としては、一度に全て行うのではなく、回数を分けて生前整理を行うと出費が抑えられるでしょう。

時間と労力を使う

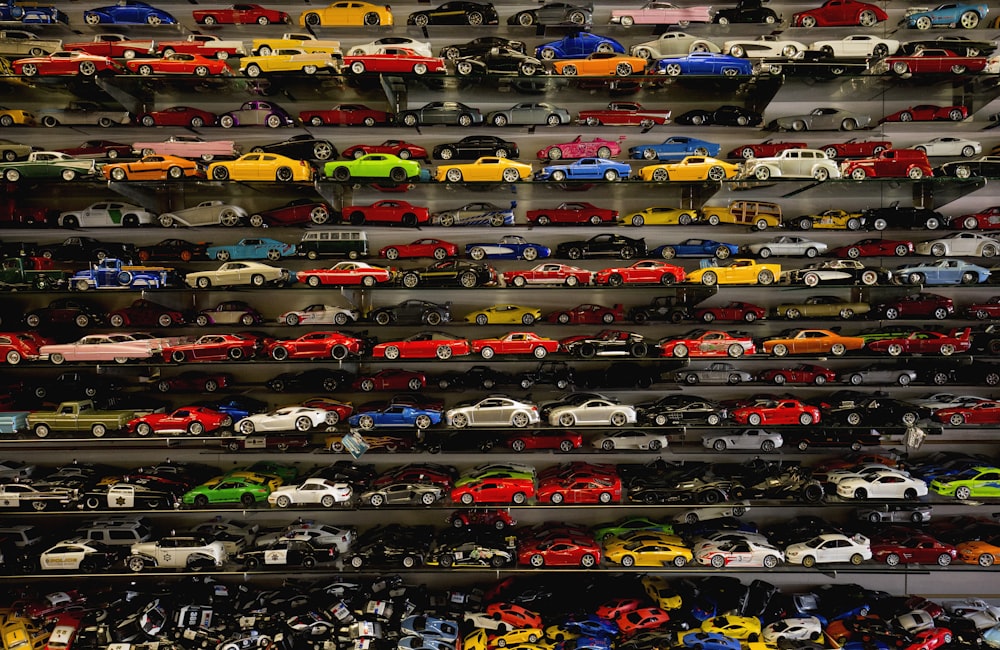

コレクションが多い方や、家電や家具をたくさんお持ちの場合、生前整理に時間と労力がかかってしまう可能性が挙げられます。

特に家具など重量があるものは運び出すのに苦労するでしょう。また、家電の中にはエアコンや冷蔵庫など市区町村によって回収方法が異なるものがあります。

費用の節約と対策は重複しますが、何回かに分けて生前整理を行うことで1回にかかる労力や時間は少なくなります。

生前整理のポイント

生前整理はお金や時間、労力がかかってしまうことがわかりました。しかしながら、ちょっとした工夫をすることで出費も抑えられ、時間や労力も少なくすることができます。

ここでは、そのようなポイントを紹介していきます。

- 生前整理は元気なうちにはじめよう

- 前向きにと取り組む

- まとめてやろうとしない

- 家族と一緒に行う

生前整理は元気なうちにはじめよう

生前整理を元気な時からはじめる理由は、必要なもの、不要なものを判断できるのは自分しかいないからです。

病気や怪我を負ってしまっては、満足に体を動かすことができず、整理をスムーズに行うことが難しくなります。また、家族の人などが整理を手伝った時に、本当は必要であったものまで処分されてしまうこともあり得るでしょう。

トラブルを起こさないようにするためにも、元気なうちから、余裕を持って取り組んでいくことをお勧めいたします。

前向きに取り組む

生前整理は、死に向けた準備と後ろ向きに考えてしまいがちです。しかしながら、生前整理をすることにより、遺族に負担をかけない上に快適な老後生活を送ることができるのも事実です。

遺族と自分の生活のためでもあると思って前向きに行いましょう。

まとめてやろうとしない

デメリットの部分でも述べましたが、生前整理はお金や労力が必要になります。生前整理をまとめて一気に行ってしまうと大きな出費となり、万が一のことが起こった時に金銭面で支障が出てしまったり、体を壊してしまったりする可能性もあります。

生前整理は、長期的なプランでコツコツと行いましょう。

家族と一緒に行う

生前整理は、家族と一緒に行うことをお勧めします。労力が分担できるだけではなく、貴重品の場所も共有できます。コミュニケーションをとることで自分の考えを伝えたり、家族の考えを知ることができたりする良い機会になります。

生前整理の対象

生前整理をするものには、主に品物と財産の2つがあります。

品物とは、思い出の品物や個人情報など見られたら困るものなどを指します。写真アルバム、日記、スマートフォンのアプリやデータ、自身が集めていたコレクションなどです。

一方、財産とは、お金に換えられるもの全般で、現金や預貯金、土地や家、建物、車、株式、貴金属、骨董品などがあります。

この2点の中で特に気をつけて整理を行いたいのが財産です。財産の整理がされてないことで、自分の死後に残された財産の行き先が不明確になり、家族の間でトラブルになる恐れがあるからです。

生前整理の進め方

生前整理が大切なのはわかってはいるが、いつからはじめるのか、進め方がよくわからないという方もいるでしょう。

ここでは、生前整理は何から行えば良いか、どのような手順で進めていけばいいのか、以下10項目に分けて、解説していきます。

- 思い出に浸らない

- 捨てるのに抵抗があるものは後回し

- 不要な口座・カードは解約する

- デジタル遺産も忘れずに整理する

- 財産を可視化する

- 財産の行き先を具体的に考える

- 相続方法を考える

- 遺言書を作成

- エンディングノートを作成

- 必要書類などの保管場所を伝えておく

思い出に浸らない

切手やフィギュアといったコレクションや学生時代に買った楽器など思いが詰まっていてなかなか処分しにくいというものもあるでしょう。

しかしながら、あまり多くのものを残しておくと遺族が処分に悩んでしまうため、段ボールに入る分など区切りをつけて本当に残したいものだけを残しましょう。

捨てるのに抵抗があるものは後回し

捨てることに抵抗のあるものは、自分の死後にどのように処分してほしいのか、エンディングノートに書き留めておくことで家族の方の負担が軽減されます。

全てのものを使うもの、残したいもの、不要なものと仕分けるのは難しいので、無理をせず自分ができる範囲から整理していくことが生前整理ではとても大切です。

不要な口座・カードは解約する

口座を複数持っている方の中には、ほとんど入出金をしていない口座もあるのではないでしょうか。口座を残したままにしておくと遺族の負担が増加してしまいますので、不要な口座は解約しておくと良いでしょう。

デジタル遺産も忘れずに整理する

「デジタル遺産」とはパソコンやスマホのデータ、SNSのパスワード、銀行口座、仮想通貨の情報などのことです。特にパスワードやデータは万が一の時に遺族が見つけることができず、トラブルに発展してしまう可能性もあります。

不要なデータやSNSは削除しておき、エンディングノートなどに保有しているデジタル遺産の内容とパスワードなどを記載しておくことでトラブルは防止できます。

財産を可視化する

財産とは自身が現在、所持している換金できるもの全般です。一般的には現金や預貯金、土地や家、建物、車、株式、貴金属、骨董品などのことを指します。

目録を作り、現在所持している財産を把握してリストアップしましょう。自身が所持している財産を見える化することにより、財産の全体像が把握でき、金額や、家族が相続する時にかかる費用も大まかに計算することが可能です。

また、借金や未払金なども財産に含まれるため、目録に書き留めておきましょう。財産の把握には時間がかかります。早めに対処することをお勧めします。

財産の行き先を具体的に考える

財産の目録作りが完了したら、財産の行き先を具体化していきましょう。相続者が複数人いる場合は、誰がどれだけ、何を相続するのかを明確にしていきます。

株式や貴金属などは分配しやすいように売却して現金化するのか、土地や建物は誰が相続するのかなど、遺言書やエンディングノートに書き留めていきましょう。

ご自身の希望通りにするためにも、困ったことやわからないことがあれば、一人で悩まずに税理士や弁護士、司法書士などの専門家に相談しましょう。

相続方法を考える

生前贈与には相続税にはない基礎控除という、一定額税金がかからない枠が設けられており、税金対策になります。そのため、生きているうちに財産を贈る生前贈与と、なくなった後に相続する方法に分けておきましょう。

控除される金額は、財産をもらう方一人あたり年間110万円で、年間110万円以下の贈与であれば、贈与する時に税金はかかりません。

さらに、贈与は生きているうちに年数をかけて行うことができるため、早ければ早いほど税金対策になります。

出典・参照: 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)|国税庁

出典・参照:相続税・贈与税|国税庁

遺言書を作成

人が亡くなった後にトラブルが絶えないのが遺産の分配です。遺言書は、遺産の行方を自身の希望通りにするため、また後々遺産の相続で家族が揉め事を起こさないためにも、とても大切です。

遺言書は自筆で作成する方法もありますが、公証役場で公正証書にしておくことをお勧めいたします。正しく書かれた遺言書は法的な効力を持つため、トラブルを防ぎ、自分の希望通りにできる可能性が高くなります。

出典・参照:公証制度について|法務省

エンディングノートを作成

エンディングノートとは、万が一の時に備えて、家族や周囲の人に伝えておきたいことを書き留めておくノートのことです。

遺言書のように法的な効力はありませんが、終末期の延命措置のことや葬儀のこと、お墓のことなど家族が困らないように指し示すことができるため、家族の負担が軽減される効果があります。

エンディングノートの作成は日記のように文章で書き留めておく方法やパソコンやスマートフォンで作成する方法などがあります。

必要書類などの保管場所を伝えておく

生命保険の保険証券や通帳など防犯上の理由で分けて保管しているという方も多いのではないでしょうか。確かに分散して保管することは防犯上の観点からは良いでしょう。

しかしながら、分散しすぎてしまうことで、もしもの時に遺族が見つけることが難しくなるという恐れもあります。保管する時は分散しすぎずできるだけまとめて保管するようにしましょう。

生前整理をする上での注意点

生前整理の進め方について紹介しましたが、なんとなく概要はつかむことができたでしょうか。ここでは情報化が進んだ現代において、生前整理を行う際に注意しておくことを紹介していきます。

内容が一部重複する部分もありますが、漏れがないようにチェックしておきましょう。

暗唱番号・パスワードの管理について

暗証番号やパスワードは、遺族が見つけられなくなりトラブルに発展する可能性があるためエンディングノートなどへの記載が大切でした。

しかし、パスワードなどが生前に誰かに知られてしまうと悪用される恐れもあります。悪用を防止するためにも、パスワード等を記載した文書は金庫に保管する、専門の業者に依頼する等の対策を行いましょう。

スマホやパソコンの解除方法を残すことも忘れずに

遺族がスマホやパソコンなどの電子機器を解除できるようにパスワード等を書き記しておきましょう。スマホやパソコンを見ることができないと、デジタル遺産を発見したり解約したりということができなくなってしまう恐れがあります。

先述しましたが、パスワード等を書き記した書類は厳重に保管しておくことも忘れないようにしましょう。

生前整理は専門業者に依頼することも可能

生前整理は、一人や家族で行う方法の他にも業者に手伝ってもらうという手段もあります。お金はかかりますが、その分労力は少なくなり、家具やコレクションを買い取ってもらった場合は費用を抑えられることもできるでしょう。

ここでは、2種類の専門業者について説明していきます。

生前整理業者

生前整理アドバイザーなどの生前整理業者は生前整理に係るコンサルタント、アドバイスの他にも片付け補助などを行っている業者です。

コンサルタント料は日額1万円程度、片付け補助の場合は人数分×日額1万円程度必要とされており、費用が高額となる可能性があります。業者によってサービスの内容が異なるため、複数の業者から見積もりを取って比較すると良いでしょう。

不用品買取業者

不用品買取業者はその名の通り、不要となったものを査定・買取してくれる業者のことです。不用品を処分するのではなく、買取してもらうことで処分代金を軽減させることができます。

また、コレクションの中にはプレミアがついて高額となっているものもあります。そのようなものも業者が査定してくれるため、金銭的な価値が明確になるというメリットがあります。ちなみに査定してもらったからといって買取してもらわなければならないわけではありません。

業者によっては出張料、査定料が必要となるところもあるため比較すると良いでしょう。

生前整理を知り快適な余生を送ろう

いかがでしたか。生前整理はマイナスなイメージがありますが、大切な家族の負担を減らすことができ、自分の人生を振り返るきっかけとなる前向きな行動です。

元気で体力と気力があるうちに身の回りを整理することによって、快適な余生を送ることができるでしょう。

お電話でも受け付けております