合葬墓地の特徴とは?タイプやかかる費用の内訳・相場も詳しく紹介!

「家族にお墓を管理させるのが申し訳ない」

「なるべくお墓の費用を抑えたい」

終活をしている人には、このように考える人もいるでしょう。また、未婚・晩婚化により少子化が進み、頼れる家族や親戚がいないという人も増えてきました。

「墓守する人がいないし、どうしよう」と、お墓の購入を検討中の人や、代々継承されてきたお墓を管理している人には、このような不安を抱える人もいるでしょう。

そこで本記事では、近年需要が増えつつある合葬墓地について解説します。本記事を読むことで、合葬墓地の特徴や費用が把握できます。その知識をもとに、他の供養方法と比較し、納得のいくお墓選びができるでしょう。

自分の価値観や経済状態に合った終活を進めていくためにも、ぜひ本記事を活用してください。

そもそも合葬墓地とは?

はじめに、合葬墓地は”がっそうぼち”と読みます。

合葬とは、血縁の関係にかかわらず、多くの人の遺骨をまとめて一緒に埋葬することです。そして、合葬する墓地のことを合葬墓地といいます。

合葬墓地は、合祀(ごうし)墓地や合同墓地など別の表現をする場合もあります。合祀とは、神道で用いられる言葉です。別の神や霊をまとめて一か所で祀ることを指します。

骨壺から遺骨を取り出しまとめて埋葬するため、墓守できない場合や墓じまいの場合などでよく利用される方法です。

永代供養墓・納骨堂との違い

永代供養墓や納骨堂との違いは、埋葬されるタイミングです。

永代供養墓とは、遺骨の管理および供養するサービスが付属しているお墓を指します。一方、納骨堂とは、遺骨を管理しておくための建物のことです。どちらも、お寺や行政、民間などの管理団体が遺族に代わって遺骨を管理・供養してくれるという共通点があります。

永代供養墓や納骨堂では、すぐに埋葬せず遺骨を大切に保管しておく期間があり、その期間が過ぎれば合葬墓地に埋葬されるという流れとなります。一方、合葬墓地は遺骨を保管することなく、すぐに埋葬してしまうものです。

合葬墓地のタイプ

合葬墓地の管理団体は、寺院、民間団体、行政の大きく3つに分けられます。管理団体の違いによって、供養の方法や時期などが異なる場合があるでしょう。

では、それぞれの管理団体によってどのような特徴があるのか、具体的に解説していきます。

寺院管理の場合

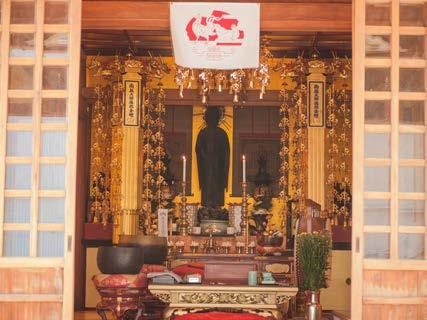

寺院管理の場合は、建物が寺院の敷地内、もしくは近所にあります。

供養してくれるのは、主にそのお寺の住職です。故人の命日である年1回のみ供養する場合もあれば、お盆やお彼岸を含めた年4回供養する場合や毎日供養してくれる寺院もあるなど、供養の頻度はお寺によって大きく異なります。

しかし、そのお寺が信仰する宗教・宗派であること、お寺の檀家になることなどの条件があり、申し込める人は限られます。

民間団体管理の場合

宗教団体や法人、財団などからの委託によって民間企業が運営・管理しています。

寺院管理の墓地では、お寺の檀家になることなどの条件がありますが、民営の場合にはそのような制約はなく、利用者のニーズに柔軟に対応してくれる傾向にあります。

また、充実した設備や利便性の高さも民営墓地の特徴の一つです。東京や神奈川、千葉などの都心からアクセスが良かったり、送迎バスが運行していたりするなど、高齢者にも利用しやすい工夫が施されています。

現代人のライフスタイルに合っているため、都心を中心に人気が高まっている傾向にあります。

公営(行政)管理の場合

地方自治体(都道府県や市町村など)が管理している墓地を公営墓地といいます。

お寺では丁寧に供養してもらう場合が多いですが、公営の場合は年1回の献花だけであったり、供養しなかったりする場合もあります。

その代わり、料金が比較的安いのが魅力の一つです。しかし、公営墓地が管理する地方自治体の居住者限定である場合が多いため、申し込みの際には十分に確認しましょう。

合葬墓地の特徴

合葬墓地は他人と遺骨を混ぜることから、日本ではまだまだ抵抗を持つ人が多い傾向です。しかし、合葬墓地にすることで得られる恩恵もあります。

ここでは、合葬墓地の特徴をメリット・デメリットの相対する面から解説していきます。

永代供養してくれる

寺院もしくは民営の合葬墓地の場合は、永代供養してもらえるところがほとんどです。

永代供養は、墓地の管理者が親族に代わって永久に遺骨の管理・供養をしてくれることです。この場合の永久とは、墓地が経営している間という意味になります。

頼れる親族がいない、親族が遠方に住んでいて墓守ができないという人たちの不安を解消してくれるでしょう。

個人へのお参りはできない

合葬墓地では、石碑や供物台を他の利用者と共有することになります。

一般的に知られている個別のお墓では、墓石の掃除をしたり個人の好きなものをお供えしたりできますが、合葬墓地ではそれらの行為はできません。また、場所によってはお線香を挙げることも許可されていないところもあります。

申し込みを検討する際は、その合葬墓地のルールをきちんとチェックしておきましょう。

一度納骨してしまうと取り出せない

合葬墓地にて一度納骨してしまったら、二度と遺骨を取り出せません。

遺体の火葬後は、遺骨を丁寧に骨壺に収納し保管します。合葬墓地へ持っていくと、収納した遺骨を骨壺から取り出し、他人の遺骨と混ぜて一緒に埋葬してしまいます。つまり、他人の遺骨と混同するため、誰の遺骨か特定できなくなるということです。

他人と遺骨が混ざるのに抵抗がある人には、あまりおすすめできません。その場合は、永代供養墓や納骨堂など他の選択肢も十分に考慮するとよいでしょう。

墓石を購入する必要がない

一般的なお墓の場合、墓石を建てることが多いでしょう。しかし、墓石の建造には100万円程度の費用がかかります。それに加えて管理費も発生するため、遺族への経済的負担が大きくなることが懸念されます。

また、少子化が進むこのご時世、墓守してくれる人がいないという人も少なくはありません。子供が遠方に住んでおり、定期的にお墓参りできないケースもあるでしょう。お墓を建てても、管理できないもしくは管理しきれない可能性が出てきます。

一方、合葬墓地では墓石を個人で購入・管理する必要がありません。管理費も発生しないため、費用を大幅に削減できます。また、管理者らが遺骨を管理するため、子供や他の親族がお墓を継承する必要がなくなります。

終活の費用を抑えたい人や、身近にお墓の継承者がいない人には適しているでしょう。

合葬墓地にする際の注意点

合葬墓地には、管理者によって永代供養してくれたり、終活の費用を削減したりできるなどのメリットがあります。

しかし、遺骨を取り出せない、個別のお参りができないなどのデメリットもあります。日本には、血縁ごとにお墓を建ててお参りする習慣が根強く残っているため、これらのデメリットに対して抵抗を感じたり、遺族から反感を買ったりする場合もあるでしょう。

合葬墓地にする際は、これらのデメリットをきちんと受容し、周囲にも理解してもらうことが重要になります。

合葬墓地にかかる費用の内訳・相場

合葬墓地の費用の相場は、5~30万程度です。この費用は、管理団体の違いなどによって異なってきます。いずれにしても、個人でお墓を建造する場合と比べると、比較的購入しやすい値段です。

合葬墓地には、主に以下のような費用が発生します。それぞれの費用について説明していきます。

戒名料

戒名(かいみょう)とは、仏様の弟子となった証として亡くなった人につけられる名前のことです。戒名料は、戒名を頂いたお礼としてお寺に支払うお金です。

戒名料には決まった金額はありませんが、相場は2~100万円程度です。お寺や戒名のランクによって料金が大きく異なってきます。

永代供養料

永代供養料とは、遺族に代わって遺骨の供養・管理してもらうために墓地の管理者に支払う費用のことです。

合葬墓地にかかる費用のほとんどが、この永代供養料であり、5~30万円程度が相場になります。

彫刻料

彫刻料とは、合葬墓の墓誌に個人の名前を彫るために発生する費用です。故人の生前の氏名もしくは戒名が彫刻されます。

彫刻料は墓地によって異なりますが、必ずしも支払う必要はありません。彫刻を希望する場合、相場は2~5万円程度です。

納骨料

納骨料とは、合葬墓地に遺骨を納めるときに発生する費用で、お墓の管理者へ支払う手数料のようなものです。

合葬墓地で提示される金額は、納骨料が永代供養料などに含まれたものがほとんどです。墓地によっては別途納骨料が請求される場合もあり、その相場は2万円前後となっています。

合葬墓地を検討するなら家族・親族としっかり話し合おう

合葬墓地の特徴や費用を知ることで、今後のお墓選びの選択肢の一つになった人もいるでしょう。

今後、合葬墓地を検討する場合は、家族と十分に話し合いましょう。合葬墓地のメリットを伝えデメリットを許容してもらうことで、自分も家族も双方が納得のいくお墓選びに繫がります。

自分と家族にとって最適なお墓選びをし、充実した終活を続けていきましょう。

お電話でも受け付けております