【大阪のおひとりさま終活】相続人になる人とは。血縁関係がない人でも相続はできるの?

大阪のおひとりさま終活では、相続人の範囲や優先順位が気になる方も多いですよね。

特に配偶者やお子様がいない場合、大阪の終活現場では、「自分で相続人や財産配分の割合を指定したい」などの声も見受けます。

また常日頃から顔を合わせない相続人同士が遺産分割協議をすることで、「大きなトラブルになるのでは…」と心配し、大阪で終活を通して相続人の確認を進める事例もありました。

今回は、大阪のおひとりさま終活で関心の高い、法定相続人の範囲や優先順位、血縁関係がない人を相続人にしたい場合についてもお伝えします。

【大阪のおひとりさま終活】相続人になる人とは。血縁関係がない人でも相続はできるの?

離婚した配偶者は相続人にならない

大阪のおひとりさま終活では「相続人に離婚した元配偶者は入るのか?」との質問も多いのですが、民法においては被相続人(故人)が亡くなった時点で紙上で婚姻関係にないパートナーは、相続人には数えられません。

同じように、大阪では相続人に「内縁関係の妻を入れたい」との相談もあるのですが、コチラも紙上では婚姻関係にないため、相続人ではなくなります。

ですから確実に同居している内縁の妻へ財産を渡したいのであれば、婚姻関係を結ぶことが一番の対策です。

…では、子どもはどのような判断になるのでしょうか。

(1) 配偶者・子どもは常に相続人の権利あり(第一順位) … 基本的に配偶者と子どもは、常に相続人の権利があります。(ただし紙上で婚姻関係にない配偶者は、他人として判断されるため相続人に当たりません。)

→ 一方、子どもは元配偶者の子ども(実子)・養子・認知をした子どもであっても、全ての子どもが平等に、常に相続人の権利があります。

ここで注目をしたいポイントは、養子でも平等に権利がある点です。そのため大阪では相続税対策として、孫を養子にする事例も多くありました。

孫を養子にして「子ども」として祖父母の財産を相続することで、相続税の支払いが二回から一回へ節約できるためです。

ただこの方法は大阪では資産家の相続税対策として多く用いられてきたように、メリットもあればデメリットもあります。具体的な自分達の相続財産から課税分を逆算して、どちらがより節税対策として効果的かを、見極めた方が良さそうです。

<メリット>

・相続税の支払いが二回から一回になり、節税対策ができる。

・姓の違う孫を養子に迎えて姓を変えることで、家名を後世まで残す。

<デメリット>

・孫が子どもとして相続することで、相続税額が二割増しになる。

・他の相続人(もしくは相続人としての権利を失った親族)とのトラブル。

…などなどがあります。

大阪の終活で孫を養子にして相続人にした場合、他の相続人は人数が増えるため、手元に入る相続財産が少なくなりますので、トラブルの原因にもなるでしょう。

また、基本的には被相続人(故人)が亡くなると、「第一順位」と呼ばれる最も優先順位の高い相続人は配偶者と子ども、孫、ひ孫(直系卑属)です。

けれども大阪のおひとりさま終活では、相続人の優先順位が高い配偶者や子どもがいない方も多くいます。この時、民法上は親族が相続人の権利を持ちますので、下記のような点にも注意をしてください。

● 孫を養子に迎える対策と同じように、財産を相続させたい人を養子として迎える方法もあります。

→ ただ、このような対策は時に被相続人(故人)亡き後、親族間トラブルが大きな怨恨として、後々までしこりになる可能性も高いです。

大阪の終活では、相続人本人が怨恨により苦しんだ末の相談もあります。周囲への配慮も充分にしながら、養子対策を取ると良いでしょう。

孫や両親、兄弟姉妹が相続人になる

…このように、一般的に大阪では配偶者や子どもが相続人の筆頭です。特に配偶者は民法による法定相続分が財産の半分を相続できるうえ、不動産財産をむやみに売却しなくても良いよう、相続税も優遇されています。

(詳しくは別記事「【大阪の終活】相続税の対策は一次相続より二次相続☆家じまいと墓じまいのタイミング」などをご参照ください。)

では大阪の終活で、被相続人に配偶者や子ども(孫・ひ孫)がいない場合、どのような親族が相続人となるのでしょうか。

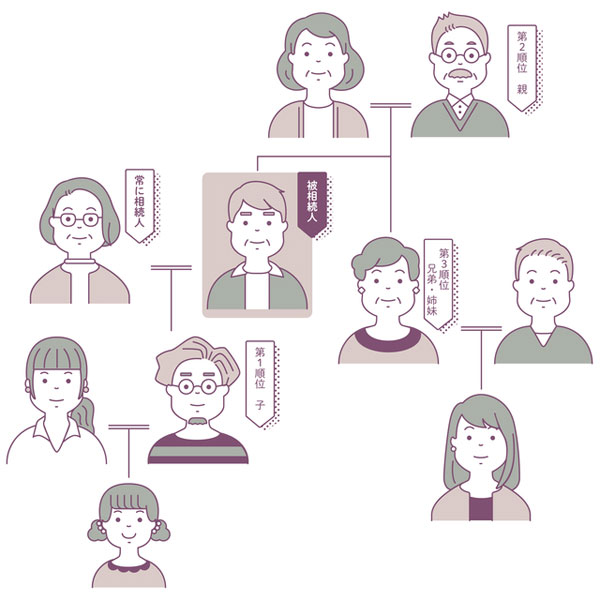

● 相続人になる権利は、被相続人から見た関係性によって第一順位(配偶者・子ども・孫・ひ孫)から、第三順位(兄弟姉妹、姪・甥)まで、優先順位があります。

(上のイラストを参照してください。)

(2) 両親や祖父母が相続人になる場合(第二順位) … 大阪で被相続人(故人)に配偶者や子ども(孫・ひ孫)がいなかった場合、続く優先順位は「直系尊属」と呼ばれる、両親や祖父母(祖祖父母)です。

(3) 兄弟姉妹や姪・甥が相続人になる場合(第三順位) … さらに大阪で被相続人(故人)に配偶者や子ども(孫・ひ孫)がいない上、両親や祖父母もいない場合、「傍系血族」である兄弟姉妹が相続人になります。

※ この兄弟姉妹もいない被相続人(故人)は、兄弟姉妹の子どもである姪や甥が相続人になる順番です。

配偶者以外の相続人は、それぞれ均等に財産を配分する流れが多いでしょう。また、民法において「法定相続分」があり、これを基準として相続人が集まり「遺産分割協議」を行います。

大阪の終活で相続人への配慮が必要な理由は、この遺産分割協議で相続人全員が納得して印を押さなければ、先へ進まないからです。民法が定めた「法定相続分」以下の配分になった場合、相続人本人が納得できなければ権利を主張することもできます。

ただ、法定相続分はあくまでも「基準」であるとも言えるでしょう。

● と言うのも、相続人同士が納得するならば、法定相続分通りに相続財産を分配しなくても良いからです。

→ 大阪の終活で相続対策として多いのは、配偶者の相続配分を100%するケースではないでしょうか。子ども達は今後の母親(父親)の暮らしを考慮して、同意する流れを多く見受けます。

大阪のおひとりさま終活の場合、特に心配な兄弟姉妹に相続財産の配分を多くしてもらうよう、生前に兄弟姉妹を集めて納得してもらうなどのケースがありました。

血縁関係のない人へ遺産を渡す

ただ、大阪のおひとりさま終活では、「相続人に血縁関係にない人を選びたい」との相談も少なくありません。

例えば、老後に介護などで大変お世話になった人や、婚姻関係にはない内縁関係のパートナー、愛人、認知していない子どもなどを、相続人にしたいなどの声もありました。

● このような血縁関係のない人を、大阪で相続人にしたい場合には、法的に効果がある遺言書の作成が最も安心です。

→ 特に法的に効力の高い公正証書遺言書や秘密証書遺言書などで残すと、他の相続人への法定相続分をおいてしても、遺言書に基づいた相続財産の配分ができます。

公正証書遺言書や秘密証書遺言書は、公証役場手数料などの費用も掛かりますが、より遺言書を有効なものとして確実にするためにも、手軽な自筆証書ではなく、これらを選ぶと良いでしょう。

書き方なども細やかに定められていますので、弁護士や行政書士などの専門家に依頼したり、アドバイスを求めても良いかもしれません。

※ 遺言書の種類や注意点については、別記事「【大阪のおひとりさま終活】遺言書を残すなら法的に有効なものを選ぶ。3つの種類と注意点」でお伝えしますので、コチラをご参照ください。

いかがでしたでしょうか、今回は大阪のおひとりさま終活で質問の多い、法定相続人になる人の優先順位についてお伝えしました。

大阪のおひとりさま終活では、「相続人に血縁関係のない人を選びたい」とする方が多いですが、この場合は本文中でお伝えしたように、法的に有効な遺言書を残すことで可能になります。

ただ大阪の終活現場では、「相続人指名に遺言書を残すなんて、資産家がすることでは?」と言う方も多く、一般層に広がってはいません。

実際に2010年~2013年度の統計(少し古いデータですが)では、遺言書を残したケースは全体の1割です。

もしも遺言書に抵抗があるならば、法的には有効ではありませんが、エンディングノートなどで遺志を示しておくことも、ひとつの方法かもしれません。

※ エンディングノートに関しては別記事「【大阪の終活】エンディングノートの書き方。欠かせない項目とトラブルにならないポイント」でお伝えします。

まとめ

相続人になる人と優先順位

・配偶者は常に相続人の権利がある

・子どもは常に相続人の権利がある

●第一順位の直系卑属

・孫→ひ孫

●第二順位の直系尊属

・両親→祖父母

●第三順位の傍系血族

・兄弟姉妹→甥・姪

●血縁関係のない人は遺言書を作成

お電話でも受け付けております