定年後60歳からのフリーランス契約に注意!フリーランス新法・インボイスで政府が喝!

「60歳からのフリーランス契約で注意点はある?」

「定年後にフリーランスになりたいけど大丈夫?」

「60歳からのフリーランスで知りたい法律は?」

定年後60歳からフリーランスになることを検討している40代・50代は少なくありません。定年後もフリーランスとして快適な仕事環境を整備するには、業務委託契約に関する注意点や法律への理解も必要ですよね。

本記事を読むことで60歳からのフリーランス契約での注意点、業務委託契約で役立つ法律が分かります。2024年11月から大きく変わる内容もありますので、どうぞ最後までお読みください。

60歳からのフリーランスが実は多い

人生100年時代、男女共に定年後も働き続ける人生設計を持つ40代・50代の現役世代は多いですよね。

基本的な年金受給開始年齢は65歳ですが、現代では今も60歳定年制度を採用する企業が一般的です。60歳以降の働き方には再雇用・再就職・嘱託社員もあるでしょう。

現代は正社員としての安定した働き方が一般的ですが、40代~60代後半を対象とした働く価値観調査では、67.3%の人が就労環境を変えたいと答えています。

さらに2020年3月の個人事業主・フリーランスの実態調査では、全体の約30%が60歳以上でした。何社もの契約があるならば、個人事業主として自分の選択で働けるでしょう。

ただしここで問題視するフリーランス契約は、定年後60歳からのフリーランス契約で起こり得る、正社員でもフリーランスでもない「偽装フリーランス」です。

・株式会社三菱総合研究所「個人事業主・フリーランスの実態に関する調査報告書」

・株式会社リクルート「40代前半~60代後半の働く価値観調査」

60歳からのフリーランス契約は本当に魅力的?

現代ではしばしば定年退職後に企業側からフリーランス契約を打診されることがあります。この際、老後の穏やかな生活を守るためには契約内容を確認する必要もあるでしょう。

改めて60歳からのフリーランスになることのメリットを、キチンと享受できるのかをチェックしてから契約へ進んでください。

60歳からのフリーランス①メリット

60歳からフリーランスを始める大きなメリットは、働き方や仕事内容の取捨選択ができる点です。また現役時代の人脈を生かし、さまざまなアイデアを提案することもできます。

「年金+老後資金」である程度の収入があれば、仕事の量を調整する選択もできるでしょう。

・自由な働き方

・仕事の選択権がある

・青色申告による節税

最後に「青色申告による節税」をメリットに挙げました。ただし勘違いしやすいのですが、青色申告で計上できる経費はあくまでも経費のみです。

60歳からのフリーランス②デメリット

60歳からフリーランスを始めるならば、現役時代の人脈を賢く生かした方が良いでしょう

エンジニアなど特別なスキルがあれば可能性もありますが、一から仕事を請け負う場合は安い単価で報われない努力を強いられる悪循環に陥るリスクもあるためです。

若い頃ならば良いのですが、60歳からのフリーランスでは厳しい側面がありますよね。

・収入が不安定

・事務手続き(企業・青色申告)

・納品主義(常時体力が必要)

・保証がない

フリーランスは仕事の他に個人事業を運営するための帳簿・青色申告・事業計画など、全てを自分でこなさなければなりません。人を雇う、依頼するには費用が伴うでしょう。交渉時には、その全てを含めた対価としての報酬を提案する営業力も求められます。

さらに本記事で注意すべきは後半に解説する「偽装フリーランス」契約か否かです。詳しくは後ほど解説します。

定年後60歳からのフリーランスは、契約時に自分を守る知識も備えておくと安心です。

60歳からのフリーランスと雇用の違い

60歳からのフリーランスが注目されていますが、どのような働き方にもメリット・デメリットがあります。

正社員は時間的な縛りや規則がありますが、労働者として会社や法律に守られています。一方、フリーランスは自由はありますが保証がありません。全て自分で行い自己責任です。

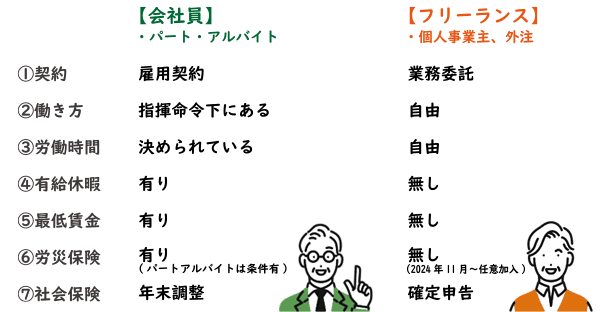

①雇用契約(会社員等の労働者)

雇用契約では働き方を会社の指揮命令に従わなければなりません。働く時間も会社により規制される一方、労働者としての権利があります。

有給休暇の取得、最低賃金も保証されるでしょう。雇用契約の場合労働時間は1日8時間まで、労働者を守るためです。

また雇用契約では就業中の怪我や事故に対して労災保険が付いています。社会保険では健康保険・厚生年金・雇用保険は会社と折半して支払います。ただしパート・アルバイトは条件によるでしょう。

正社員の税金は基本的に年末調整、必要があれば確定申告を行います。

②フリーランス

会社員・パート(アルバイト)等は「雇用契約」ですが、フリーランスは「業務委託契約」を行います。業務委託契約は本来、働き方が自由で労働時間によりません。

一方で業務委託契約では労働時間は定められていません。有給休暇・最低賃金の枠もないため、仕事を自分で取捨選択をしなければ労働者搾取に陥る可能性があります。

国民健康保険・国民年金に加入するフリーランスの社会保険は、全額自己負担、労災保険もありません。ただし令和6年11月から任意で加入できる労災保険の特別加入制度が始まりました。

フリーランスは収入から経費・諸々の控除を引いて毎年2月~3月に確定申告を行います。

ちなみに「経費を引くから自分で調整できる」とも言われますよね。ただ必要経費のみなので作業は増えますが、大きなメリットではありません。

問題視される60歳からの「偽装フリーランス」とは

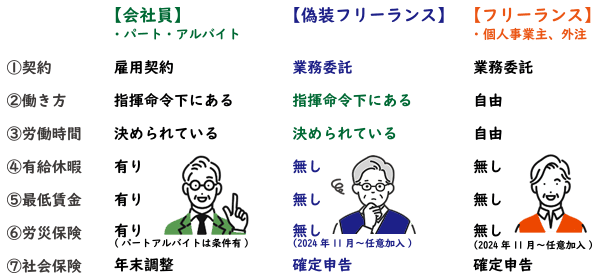

60歳からのフリーランスで注意したい契約は、雇用契約・業務委託契約のどちらでもない「偽装フリーランス」です。

「偽装フリーランス」は契約形式は一般的なフリーランスと同じ業務委託なのですが、働き方・労働時間がほとんど正社員と一緒だったりします。業務委託なので有給休暇・最低賃金で守られることなく、社会保険もありません。

フリーランス協会では「偽装フリーランス」の定義を「労基法と社保を気にしなくて良い、安価で融通の利く労働力」と言っています。

ただ長年勤めていた会社から「これは偽装フリーランス契約では?」と思えるような提案をいただいたとしても、必ずしも搾取を目的に勧めている訳ではありません。

会社としても担当行政書士や税理士から勧められ、お互いにウィンウィンだと思って採用していることが多い側面もあります。

・フリーランス協会「フリーランス・ギグワーカーの労働者性に係る現状と課題」

①偽装フリーランスに多い職種

偽装フリーランスに多い職種として、下記のような職種に多いとされます。

一人親方、運転手、接客業、理美容師、営業・販売職(外勤営業職)、情報通信技術者、料理人、運搬・清掃業、農林水産業、製造業(板金工)など

偽装フリーランスは会社側にとっては非常に使い勝手が良い働き手です。けれども働き手としては「気づいたら搾取されていた」構図にあたります。

技術職も多く見受けますよね。例えば「情報通信技術者」は在宅で仕事が成り立つエンジニアなどです。ある程度専門的な技術を持つ働き手であっても、契約次第では偽装フリーランスとして搾取される可能性があるでしょう。

この他、劇団員やアイドル、フォトグラファーなどが偽装フリーランス契約に陥る可能性もあります。

・労働政策研究・研修機構「労働者性に係る監督復命書等の内容分析」

②偽装フリーランスの判断基準

前述した雇用契約(会社員・パート・アルバイト)と業務委託契約(フリーランス)の違いを確認した時に「どちらにも当たらない」と感じたならば、その契約は「偽装フリーランス契約」かもしれません。

・会社の指揮監督下で働かなければならない

・仕事の取捨選択ができない

・専属性が高い

・報酬は時間制が多い

全てがあてはまるとは限りませんが、60歳からのフリーランス契約において上記のような違和感を感じたら、偽装フリーランス契約を疑ってみましょう。

偽装フリーランスは働き方が会社員と変わらないことが多いため、時間制の報酬システムも少なくありません。これは在宅でも同じことが言えるでしょう。また一社などの専属性が特徴です。

・厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」

③偽装フリーランスの問題点

偽装フリーランス契約において、例えばアイドル・一人親方などの職種で業務中にケガ・事故にあったらどうなるでしょう。法的にどちらに責任があるでしょうか。

会社としては偽装フリーランスは契約上「業務委託」です。そのため働き手にケガ・事故の責任があると考えます。

一方、働き手としては労働時間・働き方への規制があり契約上は業務委託ではあるものの、労働者と認識している人も多いです。当然、会社側に労災を求めます。

| <偽装フリーランスの問題点> 【働き方は雇用契約と同じなのに労働者の権利・保証がない】 |

|

| ①労働基準法(労働法規)が適用されない | ・最低賃金 ・休日、有給休暇 |

| ②労災(労働災害)の対象外 | ・業務中のケガや事故 |

| ③社会保険の対象外 | ・保険料は折半されない (事業主負担がない) |

働き手としてはフリーランス契約のメリットをひとつも享受できないまま、デメリットだけを飲み込む形です。会社側としては労働基準法を気にする必要がなく、社会保険料の事業主負担をせずに安価で利用できる、使い勝手の良い働き手となります。

④労働基準監督署の判断

このような問題を踏まえて、会社と働き手で労災・賃金の未払いなどによるトラブルが起きると労働基準監督署が介入します。労働基準監督署の判断基準は下記などです。ただし詳細まで細かな判断基準があります。

・指揮命令性

・報酬労務対価性

・認否の自由がない

・専属性

・拘束性

けれども実際には労働基準監督署の判断は非常に曖昧です。各地にある労働基準監督署によって判断は異なるでしょう。

以前の調査結果によると約半分にあたる労働基準監督署が判断しきれずに、当事者に最終的な判断を求める事例が起きています。

・内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査結果」

偽装フリーランスに喝!2つの新法

以上が60歳からのフリーランス契約で注意をしたい「偽装フリーランス」ですが、行政では急増する偽装フリーランス問題を解消する方向へ進んでいます。

フリーランスが雇用契約と同じように労働環境を守ることが目的です。ここでは近年施行された(される)インボイス制度・フリーランス新法について、簡単に解説します。

①インボイス制度

2023年10月1日から始まったインボイス制度は、働き手(個人事業主)がインボイス登録をすることで消費税を正確に納める制度です。

偽装フリーランス契約のメリットとして、小規模事業者の場合は消費税が免除される仕組みがあります。

働き手がインボイス登録をすれば消費税負担は働き手が請け負います。一方で売上1000万円以下の事業者は必ずしも登録する必要がありません。けれども、その消費全負担は会社側が受け持ちます。

専属性の高い偽装フリーランスは売上1000万円以上になることが少ないでしょう。行政としては偽装フリーランス契約による消費税メリットをなくす目的があります。

ただし現状では働き手が仕事を無くす事態を避けるため、売上1000万円以下の個人事業主であっても、インボイス登録をするケースがほとんどです。偽装フリーランス契約をあぶりだす結果にはなっていません。

・国税庁「インボイス制度について」

②フリーランス新法

フリーランス新法は「フリーランス保護新法」、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。

フリーランスとして働く働き手の安定した労働環境整備を目的としています。働き手であるフリーランスに対してではなく、会社(事業者)への義務を定めました。

・報酬の支払い日を定める

・取引条件は書面で交わす

・業務委託の遵守事項を定める

・働き手に帰すべき理由がないのに給付の受領を拒否しない

・働き手に帰すべき理由がないのに報酬を減額しない

・働き手に帰すべき理由がないのに成果物の返品しない

・働き手に対してハラスメントを行わない

・働き手の妊娠、出産、育児、介護への配慮をする

事業者にとって、以上の義務が2024年11月1日から施行されることになりました。働き手となるフリーランスを対象とした相談窓口「フリーランス・トラブル110番」が開設されています。

・内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」

・e-gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」

60歳からのフリーランス?ギグワーカーとは

偽装フリーランスの巣窟となっている働き方のひとつに「ギグワーカー」があります。

「ギグワーカー」とはネット上のプラットホームを介して単発の仕事を請け負う働き方です。60歳からのフリーランスでは、ネットプラットホームで仕事を探す人もいますよね。

女性で60歳からフリーランス契約をする場合、家事代行・ベビーシッターなどもギグワーカーが多い職種です。若い世代では食べ物の出前〇-バーイーツもギグワーカーですね。

ギグワーカーはもともと世界的には認知されている働き方で、日本でも労働者の枠として、受け入れられつつあります。

①ギグワーカーにも労働基準を

ギグワーカーの場合、人間ではなくAIの指揮監督下にある職種もありますが今までは重要視されてきませんでした。

けれども偽装フリーランスが取り沙汰されるにあたり「AI指揮監督下にあるギグワーカーも偽装フリーランス契約にあたるのでは?」との考え方が出てきます。

行政としてもギグワーカーを含めた労働者の基準を明瞭化する方向へ舵を切り、2024年度には指針を公表する流れになりました。今後はその指針により契約形態が変わる可能性があります。

2024年8月13日に日経新聞「ギグワーカー働きやすく 賃金や有給休暇の基準明確に」の記事が発表されました。この記事によると有給休暇と最低賃金は守る制度を導入する方向へ進むとされます。

・日経新聞「ギグワーカー働きやすく 賃金や有給休暇の基準明確に」(有料記事)

②税金に関しては今後に注目

まとめ:60歳からのフリーランスは法整備に注目!

人生100年時代、現代の年金制度ではパートアルバイトをしていた主婦も含めた老若男女の全世代が、一生涯働き続けることを求められるとも言われます。

定年後60歳からのフリーランスを選ぶ人々は、仕事と生活のバランスを維持しながら快適に収入を得たいと考える人々ばかりですよね。

だからこそ雇用契約・業務委託契約のメリット・デメリットを理解し、労働者搾取に陥ることなく行政制度を利用する賢さが求められるでしょう。

お電話でも受け付けております