納骨費用を安く抑える方法はある?かかる費用相場と内訳を詳しく解説

「納骨にはいくらくらいかかるんだろう?」

「できるだけ安く納骨を済ませたい」

このように何かと費用がかかる葬儀関係の出費は安く抑えたいものでしょう。

納骨はそれなりにお金のかかる儀式であるため、できるだけ安くしたいという人も多いのではないでしょうか。

この記事では、納骨費用の相場と内訳をはじめ、安く抑える納骨方法などについて詳しく紹介しています。

加えて、一般的な葬儀以外の方法にも触れているため、記事を読めばどんな方法で納骨するのが自分に合っているのかが分かります。また、相場費用が分かれば、実際に見積もりを取って相場と比べたり、より安く納骨できたりもするでしょう。

親族の納骨を控えている人や自身の死後の手続きについて検討したい人は、ぜひこの記事をチェックして参考にしてください。

納骨にかかる費用相場と内訳

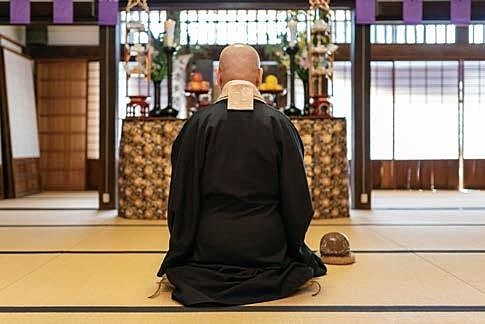

日本では、火葬した後の遺骨を納骨し供養するのが一般的です。

現代では、主な納骨の方法として「お墓への納骨」「納骨堂への納骨」「樹木葬や散骨」など、3つの選択肢があります。

しかし、納骨の際は、檀家となっている寺院である菩提寺へ依頼して法要を行う方が大多数でしょう。

お墓へ納骨する場合の費用相場は、おおよそ数万円から10万円前後と言われています。

納骨して故人を供養するためにはさまざまな費用がかかりますが、ここでは、納骨に必要な費用の詳しい内訳を紹介します。

お布施

お布施とは僧侶への謝礼のことで、読経料とも呼ばれます。

一般的なお布施の相場は、3万円から5万円程度です。高額でも10万円程度までと言われています。

ただし、地域や宗派などで変わる場合もあるため、直接菩提寺に確認してみても良いでしょう。

お車代

僧侶にはお車代も渡すようにしましょう。墓地へのお車代は、5千円から1万円程度を用意するのが一般的です。

お車代は、いわば交通費ですので、お寺から葬儀会場までの距離にかかる金額を目安に考えるといいでしょう。

会食費

納骨式では会食の場を設けるのが一般的なマナーです。

会食の場や用意する料理によって変動しますが、一人あたり3千円から1万円程度と考えておくといいでしょう。手配の際は、納骨式を行う寺院に相談してから決めるのがおすすめです。

会食の場への出席を僧侶が辞退する場合もあります。その際は、「御膳料」として僧侶に5千円から2万円程度を渡しましょう。

彫刻料

墓を建立する際は、墓誌と呼ばれる板状の石に戒名を彫刻してもらう必要があります。

その彫刻にかかる一般的な料金は、1戒名3万円から5万円程度です。ただし、依頼する彫刻技法や、お墓の現場難易度などによって料金は変動するため、あくまで参考程度に捉えておきましょう。

その他経費

納骨式にはお供え物の用意が必要です。一般的には果物や缶詰、生花などを用意します。線香やろうそくも持参しましょう。

多くの場合、お供え物には生前故人が好きだったものを用意します。お酒やタバコ、お菓子など、必要に応じて準備してください。

お供え物の費用としては、5千円から1万円程度と見積もっておくといいでしょう。

場合によってかかる費用相場と内訳

納骨に関する費用は、家庭や宗派によってさまざまです。お墓をすでに用意している人、これから建立する人でもかかる費用は変わってきます。

ここからは、費用がかかるケースをいくつか紹介します。納骨の際に、自分には何が必要になるのか、照らし合わせながら確認してください。

お墓の建立費

新たにお墓を建てる場合、墓石代だけでなく、管理費や永代使用料などがかかります。200万円程度は見ておくといいでしょう。

墓石は、石材の違いやデザインによって金額が大きく変動します。加えて、かかる管理費や使用料なども、選ぶ墓地によって異なるため注意が必要です。

墓地は、大きく分けて「公営霊園」「民営霊園」「寺院墓地」の3種類です。墓地によって費用もルールも違うため、事前に確認して選びましょう。

卒塔婆供養料

卒塔婆とは、お墓の後ろに立てる塔の形をした木片のことです。卒塔婆は故人の供養のために立てます。

卒塔婆供養料は2千円から1万円程度が相場です。こちらも、寺院や宗派によって卒塔婆に書く内容や料金に違いがあります。

卒塔婆供養料は、お布施とは別の封筒に用意するようにしましょう。表書きには「御塔婆料」と書いて僧侶に渡してください。

開眼法要料

開眼供養は、お墓を新しく建てる時に行う法要で、費用相場は3万円から5万円程度とされています。

樹木葬や散骨などの自然葬では開眼供養は必要ないと言われていますが、家族からの希望がある場合には行う場合もあります。

また、開眼供養を行うのであれば、法要後に会食を行うのか、参加者に引き物を渡すのかなども相談した上で準備しておきましょう。

開眼供養の要不要は、新しい埋葬場所の管理者に確認するようにしましょう。

納骨作業費

納骨の際、墓石の下にお骨を入れます。墓石の下の「カロート」と呼ばれる空間に納骨しますが、この「カロート」を開けるのに、業者に開けてもらわなければならない場合があります。

石材業者に開けてもらう場合は、5千円から3万円程度かかると考えておきましょう。場合によってはクレーンを使う大掛かりな作業になるケースもあり、かかる費用には大きな差があります。

なお、今では自分で開け閉めできるタイプの墓石もあり、それであれば費用はかかりません。

お墓を建てずに納骨堂を利用した場合の費用相場は?

最近では納骨の方法も増え、お墓ではなく納骨堂を利用する人も増えてきています。お墓を建てるとなると、費用が高額になることが気になる人も多いのではないでしょうか。

費用を抑えたい場合やお墓の承継者が確保できない場合など、納骨堂という選択肢が選べます。

ここでは、納骨方法別の費用相場を紹介します。お墓を建てずに納骨したいと考えている人や、できるだけ安く済ませたいという人は、ぜひ参考にしてみてください。

納骨堂を利用する場合の費用相場

納骨するための屋内型の施設を「納骨堂」と言います。種類もさまざまで、現在では「仏壇型」「ロッカー型」「墓石型」「コンピュータ制御型」の4つのタイプが主です。火葬後のご遺骨を、契約した区画へ納骨します。

納骨堂のいちばんのメリットは、費用を安く抑えられることでしょう。個人用であれば50万円程度、家族用でも100万円程度の費用で納骨できます。

納骨堂の費用には永代供養料が含まれているプランも多く、お墓の承継者がいないことで心配する必要もありません。

永代供養料の費用相場

永代供養とは、寺院や墓地が、遺族の代わりにご遺骨を管理・供養してくれる供養方法です。お墓が遠方でなかなか墓参りに行けない人や、承継者がいない人にとっては便利でしょう。

墓地や霊園によっては、毎年維持費を支払うのではなく、永代管理料や永代使用料として最初に一括で支払うところもあります。永代供養にかかる永代供養料は、1遺骨あたり5万円から30万円程度が一般的です。

永代供養料もお墓の種類によって費用が変動します。個別墓の場合、50万円以上するところもあり、選択するお墓によって費用は大きく異なるため確認が必要です。できるだけ安くしたい場合は、合葬墓や集合墓という選択肢も視野に入れましょう。

新しいお墓との契約の際には、初期費用の中に永代管理料や永代使用料、永代供養料が含まれるのかをしっかりと確認しておきましょう。

檀家料や入檀の費用相場

特定の寺院に所属し、お葬式や法事などの供養をしてもらう代わりに、その寺院を経済的に支援する家のことを檀家といいます。檀家料とは、お墓を置いている寺院に対して払う、会費のようなものです。

檀家料は年間で5千円から1万5千円程度です。お寺や墓地全体の管理費用の役割を果たすため、原則として払う必要があります。

自分に合ったお寺を探したい場合は、新たに寺院を探して入檀するのも選択肢の一つです。入檀する際の一般的な費用相場は、10万円から30万円程度と言われています。檀家契約書や墓地契約書を取り交わして入檀料を支払うと、檀家となります。

納骨の費用を支払うのは誰?

納骨の費用は、誰が払わなければならないといった決まりはありません。では、払う人を決めるにはどうしたら良いのでしょうか。

ここでは、費用を払う人を決めるにあたって確認しておくべきことをまとめています。費用の支払いについてまだ決まっていないとお悩みの人は、ぜひチェックしてみてください。

遺言書を確認しよう

遺言書は、自身の財産を相続などで有意義に活用してもらうための意思表示の役割を果たします。

ただし、遺言書に死後についての希望を書くことは自由であるものの、内容によっては法的効力を持たない場合もあることに注意しましょう。

葬儀や納骨など死後の手続きに関する内容はその一つで、遺言書に書くことはできますが、法的効力は持ちません。亡くなった後に自分の希望通り事務手続きをしたい場合は、死後事務委任契約を結んでください。

遺言書を書いた人と、死後の事務手続きを頼みたい人との間で結ばれる契約です。このような契約がなされているのであれば、遺言書で指名されている人が主に事務作業を行います。

親族でしっかり話し合うことが大切

納骨は一人で勝手に決めて行うものではありません。家族や親族、故人と親しかった友人など、たくさんの人が関わる大切な儀式です。費用のみならず、親族同士でしっかり話し合って決めることを心がけましょう。

話し合いを疎かにしてしまうと、納骨後に親族間で禍根が残ってしまう可能性もあります。そうなってしまったら、故人も安らかに眠ることはできないでしょう。

家族や親族と相談して決めることが大切です。

納骨の費用を安く抑える方法とは?

納骨には、さまざまな内訳で多額の費用がかかります。故人の遺志で、葬儀も含めて、できるだけ安く抑えたいと検討している人もいるでしょう。

ここからは、納骨の費用を安く抑える方法を紹介します。家族、故人に合った納骨の方法を探してみてください。

お墓を建てずに永代供養を選ぶ

お墓を新しく建てて納骨する場合、お墓代として100万円以上かかる可能性があります。檀家料や入檀料などもかかるため、個人のお墓を持つと費用は大きくなる傾向があると言えるでしょう。

永代供養であれば、新たに墓石を作る必要がないため費用は少なく済みます。共同の納骨室に納骨する合祀墓を選べば、費用相場は5万円から30万円程度です。

ただし、合祀墓では一度納骨すると遺骨を個別に取り出せないため、今後別の場所に遺骨を移そうと考えている場合は注意しましょう。

散骨や樹木葬という方法も

散骨は自然葬と言われる供養の方法で、粉砕した遺骨を空や海へ撒くことで故人を自然へと還します。散骨では新しいお墓を用意する必要がないため、費用の節約にはなるでしょう。

しかし、散骨が選ばれるのは、多くの場合で故人の遺志や故人が自然を愛していたといった前提があることが多いと言われています。

後になって家族や親族とトラブルになることがないよう、散骨する場合は十分に話し合いをするようにしましょう。

納骨費用を安く抑える方法を知っておこう

ここまで見てきたように、納骨にはさまざまな費用がかかります。しかし、少しでも費用を安く抑える方法を知っていれば、損をせずに、満足いく納骨ができることでしょう。

納骨は故人を供養する大切な儀式です。安く済ませることだけを考えず、故人を偲ぶことができる方法を選びましょう。

家族や親族、セレモニースタッフと相談しながら決めることが大切です。

お電話でも受け付けております