葬送・供養のあれこれ~プロが教える豆知識~

今さら聞けない?初詣の正しい作法とは

普段は神社仏閣にあまり行かなくても、初詣なら行くという方は、意外と多いのではないでしょうか。屋台やおみくじなど、参拝以外にもお正月気分を満喫できる楽しみもあり、足を運びやすいですよね。

また三箇日は特に混みあうことから、手早く参拝をすませがち。うっかりとお寺なのに柏手を打ってしまったり、一礼するタイミングがわからずに周りを見渡してしまったり・・・と、作法がおろそかになっていませんか?

誰にも見られずとも、神様には見られている…。どこか後ろめたい気持ちでその場を後にする経験、誰でも一度はあるかもしれません。今回は、そんな初詣の正しい作法についてご紹介します。

神社・お寺での共通作法

まずは、神社・お寺での共通作法についてです。

●鳥居・門

一般的には、鳥居や門は俗世間と神仏の聖域を隔てる結界ともいわれています。

くぐる前には服装の乱れを整え、境内に入る前には神仏を敬う気持ちを表すために、軽く一礼します。

※帽子をかぶっている場合は、脱いで一礼をするのが基本です

●手水舎(てみずや)・御手洗(みたらし)

参拝する前に手や口をそそぐために設けられた、身を清めるための場所です。

人混みのなかでは素通りしがちですが、神仏は“穢れ”を好まないため、必ず手水を忘れずに済ませましょう。

【手水の作法】

- 1.右手に柄杓(ひしゃく)を持ち水をすくい、水の三分の一ほどで左手を清めます

- 2.柄杓を左手に持ち替えて、残りの水の三分の一ほどで、右手を清めます

- 3.再び柄杓を右手に持ち替え、左の手のひらに少量の水を溜め、口をすすぎます。柄杓に直接、口をつけるのはマナー違反です。

また口から水を出す時は足元の前あたりにし、周囲への配慮として、口元は手で隠すとよいでしょう。音を立てずに、静かな動作を心がけてください。 - 4.最後に両手で柄杓の柄の先を持ち、柄杓を立て、流れる水で柄の部分を清めます。使い終わった柄杓は、元の位置に伏せて置きましょう

※一連の動作は一杯の水で行うのが望ましいですが、足りない場合は注ぎ足します。お手元に、ハンカチのご用意もお忘れなく。

●参道

参拝するための場所、拝殿(はいでん)や仏殿へ続く道です。参道の真ん中は「神様が通る道」と信じられているため、人が歩くのは好ましくありません。脇道など左右のどちらかにそれて歩くとよいでしょう。

参拝

さて、いよいよ参拝です。

ここでは神社とお寺で作法が異なりますので、要注意。最も違う点は柏手を打つかどうかですが、細かい点も含めて理解をしておくと、より神聖な気持ちで神仏に向かい合えますよ。

【神社】

- 1.軽く一礼をし、鈴を鳴らし、賽銭を入れます

鈴と賽銭は、どちらが先であるべきか?という点ですが、特に決まりはありません。鈴は神様の力を発動させるために鳴らすといわれ、お賽銭は感謝や祈願の気持ちを込める場合と、賽銭に厄を移し、お祓いの意味を込めて投げ入れる場合があります。現在は静かに賽銭を入れるのがよいとされています。 - 2.深く2回、90度の礼をします(二礼)

- 3.胸の高さで手を合わせ、拍手を2回打ちます(二拍手)

拍手をして音を出すのは、邪気を払うためと、自分の存在を神様に知らせるためだといわれています - 4.指を揃えて合掌し、祈願します

- 5.再び、90度の礼をします(一礼)

【お寺】

- 1.鐘をつく

一般参拝者でも鐘がつける場合は参拝前につきましょう。仏様への挨拶の意味があるといわれています - 2.献灯・献香

御手洗(手水舎)で身を清めたあと、燭台や常香炉が用意されている場合は、ろうそくと線香を捧げます。この時、煙を浴びることで邪気が祓われ、清らかな体になるとも考えられています。 - 3.仏殿・本堂にお参り

賽銭をおさめ、鰐口(わにぐち)などの鳴らし物があれば鳴らします。

姿勢を正して胸の高さで合掌をし、45度から90度くらい上半身をかがめて一礼をします。神社とは違い拍手はせず、手には数珠を持っていても構いません。念仏などは何も唱えずに、静かにお祈りしましょう。

※お寺においても賽銭と鳴らし物の順番については、色々な解釈の仕方があります。信仰している宗派や、参拝先の宗派などを参考にするとよいでしょう - 4.深く一礼

再び一礼を済ませ、その場を下がります。

●帰るとき

こちらも共通ですが、鳥居や門をくぐり終えた際も、本殿や仏殿に向けて振り返り、一礼を忘れないようにしましょう。

初詣のマナーと心

その作法に多少の違いはあるものの、参拝の際に神仏への敬意を表すことは、社寺どちらも大切にしています。静かに参拝することも共通しており、やはり周りへの配慮にもつながっているようです。

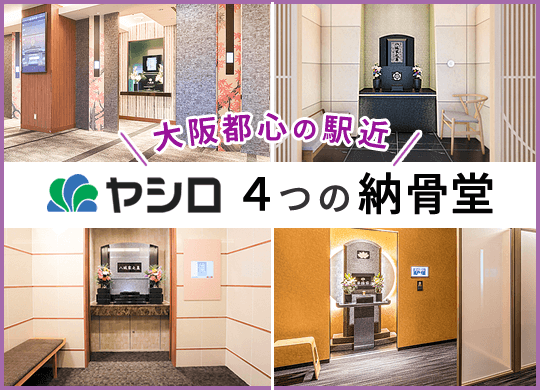

ヤシロの霊園でも、三箇日にご先祖様に新年のご挨拶としてお墓参りに来園され、なごみ観音様に初詣される方が増えています。皆さんも、霊園での初詣はいかがですか。